运用项目式学习讲好中华优秀寓言故事

作者: 程雯 杨阳

【摘 要】用英语讲好中国故事已经成为新的英语教学趋势,但在实际教学中仍存在教学内容太浅、学生对中华优秀传统文化内涵理解不深,无法用英语生动表达等问题。文章结合“运用读者剧场讲好《守株待兔》”的项目式学习案例,探索如何在小学英语课堂运用项目式学习提升学生用英语讲好中华优秀寓言故事的能力。

【关键词】项目式学习 读者剧场 寓言故事 中华优秀传统文化

一、引言

党的二十大报告强调:要讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。《义务教育英语课程标准(2022年版)》指出,学生需要形成健康向上的审美情趣和正确的价值观,加深对中华优秀传统文化的理解与认同。用英语讲好中国故事已经成为新的英语教学趋势。然而,在实际英语教学中,仍存在教学内容过于浅显,教师依赖单向灌输式讲解、强调机械记忆文本等现象。这些现象致使学生在用英语讲述中国故事时,存在缺乏内在学习动力、对中华文化内涵理解不够深入、语言表达能力较弱等问题。项目式学习(Project-Based Learning, 简称PBL)注重以真实的问题驱动学生主动学习、持续探究,同时鼓励学生围绕主题进行个性化表达。这种教学方法有助于学生深化文化理解、提升学习动力和语言表达能力。文章将通过“运用英文读者剧场讲述《守株待兔》”这一项目案例,探讨如何借助项目式学习,用英语讲好中华优秀寓言故事,从而促进学生对这些故事的深入理解和有效表达。

二、核心概念界定

(一)项目式学习

项目式学习是一种教与学的新理念、新方式。在此过程中,学生在教师的帮助下,面对来自真实世界的挑战性项目任务,开展一定周期的探究、合作,完成项目成果,获得知识、能力、素养的协调发展。就项目式学习融入英语学科而言,往往可以按照“确定项目主题—明确核心知识及项目学习目标—设计驱动问题及项目产品—入项设计—建构知识与能力—合作探究与形成并修订成果—出项—反思”等基本步骤开展。

(二)读者剧场

读者剧场指两个及以上的朗读者手持台词以合作的方式把剧本朗读出来(不用背诵);降低其他舞台元素如走位、服饰、灯光等的影响,主要以声音传情达意。观众靠听和看接收讯息,同时透过想象在脑海建立自己的艺术世界。在英语教学中,读者剧场是英语学科项目式学习的一种重要项目产品形态。

三、项目背景

(一)校情分析

北京学校建立了英语教育戏剧“戏剧育人、启智润心”课程体系。自2022年起,学校尝试将读者剧场这一教学方法应用于常态课堂教学。北京学校三年级学生语言与文化学习兴趣浓厚,高达82%的学生希望用英语讲述中华优秀寓言故事。然而,仅有18%的学生认为自己具备这一能力。学生喜欢参与读者剧场活动,也有一定的读剧经验,但读剧技能不成熟。

(二)选材分析

教学内容选自外语教学与研究出版社出版的英语分级群文阅读第四级,一篇名为Waiting for a Rabbit的中华经典寓言故事。

在话题方面,故事讲述了农夫偶然在田地里捡到了一只撞死的兔子,从此以后不再劳作,日日守在树桩旁等待撞死的兔子,最终未等到兔子,庄稼枯死,遭人嘲笑。文本传达了“There is no free lunch”这一主题意义。

在价值观层面,作者通过描述农夫放弃劳作,苦等兔子而失败的故事,使学生明白付出努力的重要性。

在体裁及语言特征层面,该文本属于寓言故事体裁,该体裁往往是用假托的故事或自然物的拟人手法来说明某个道理,常带有讽刺或劝诫的性质。本寓言故事结构典型,以第三人称叙述,情节清晰,人物情感变化明显,语言生动且配图丰富,适合用读者剧场形式朗读表演。

四、项目式学习设计与实施

(一)确定项目主题

项目主题确定需基于教材话题、英语学习问题或真实生活问题三个维度。在教材话题方面,人教版英语(一年级起点)三年级每个单元都包含一篇Story time故事类语篇。但从整体来看,该教材中寓言类体裁相对较为缺乏。因此,补充中华优秀寓言故事将有助于学生拓宽知识和提升文化素养。在真实生活问题方面,三年级学生处于获得勤奋感的时期,然而部分学生在此阶段出现学习积极性降低、态度不端正等问题。为了解决这些问题,教师选择了《守株待兔》这一寓言故事,旨在通过其寓意教育学生勤奋踏实,端正学习态度,从而树立正确的学习观。在英语学习问题方面,三年级学生需要提升朗读素养、合作探究能力和创新思维等。读者剧场强调具身与合作学习,能有效提升学生口语朗读、合作能力,激发创造力。综上所述,教师将项目主题最终确定为:运用英文读者剧场讲述中华优秀寓言故事《守株待兔》。

(二)明确核心知识及项目学习目标

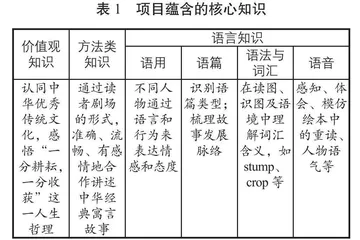

在实施项目前,教师首先需要依据教学内容明确学生需要学习的可迁移的核心知识。具体包括教学内容所蕴含的主题意义与价值观,以及理解与表达主题意义所需的语言知识结构、方法策略与学习观等。教师梳理此项目核心知识,见表1。

认同中华优秀传统文化,感悟“一分耕耘,一分收获”这一人生哲理 通过读者剧场的形式,准确、流畅、有感情地合作讲述中华经典寓言故事 不同人物通过语言和行为来表达情感和态度 识别语篇类型;梳理故事发展脉络 在读图、识图及语境中理解词汇含义,如stump、crop等 感知、体会、模仿绘本中的重读、人物语气等

依据项目主题,学情分析及核心知识梳理等,确定本项目学习目标为:(1)学生能够在使用读者剧场讲述故事的过程中,提升朗读素养,尤其是朗读的韵律感。(2)在小组合作创意演绎故事中提升合作能力、创造力等。(3)体会寓言故事《守株待兔》所蕴含的人生道理,认同中华优秀传统文化。

(三)设计驱动问题及项目产品

高质量的驱动性问题应符合三条准则,即能吸引学生参与、开放性、与学习目标相对应。此外,驱动性问题还需尽量与真实生活相关联。但鉴于中国英语学习者在很大程度上缺乏用英语解决真实问题的环境,因此真实性不一定是完全源于现实问题,更多的是在教学中模拟真实情境。基于以上原则,教师创设模拟情境,即外国学生要来学校访学,学校学生为其讲述中华优秀传统文化。师生共同商定本项目的驱动性问题为“我们如何变身为中华文化的小使者,使用读者剧场形式,生动地向外国学生演绎寓言故事《守株待兔》呢?”

(四)入项设计

在入项设计阶段,教师首先向学生播放了优秀的读者剧场剧目,生动有趣的表演让学生对读剧跃跃欲试。接着,教师抛出驱动性问题,引导学生自由讨论:(1)什么是读者剧场?(2)好的读者剧场需要具备什么特点?(3)怎样用英语讲好中国优秀寓言故事?基于学生在讨论中所暴露出的认知难点,教师带领他们反复观看优秀的读者剧场样例。在问题的引导下,学生从多个维度构建了读者剧场的评价标准。教师根据学生的答案和优秀评价标准样例,确定了此项目的评价标准,见表2。学生体会到现有能力与评价标准的差距,其内在求知的需求被激发了出来。

(五)建构知识与能力

为了回应挑战性的驱动性问题,项目可以分解为若干任务,进而降低学习难度与问题复杂程度。在入项设计阶段,教师将驱动性问题分解为五个子问题,并与常态化教学相结合,形成五个不同的阶段,逐步完成知识与能力的构建。子问题如下 :(1)如何出色地朗读故事?(2)如何生动地表演故事?(3)故事情节如何发展,人物情感如何变化?(4)我们如何一起合作呼应,让故事的呈现更加生动有趣?(5)我们要向观众传达什么样的寓意?

为了回应以上子问题,教师采取了以下措施:

第一,为了提升学生朗读能力,教师以人教版英语(一年级起点)三年级下册Unit 2为载体,课上引导学生逐步学习重读、语调及语气。依托教材音频,学生在课外自主模仿朗读。学生以Story time读者剧场表演为单元学习出口,并通过自评、互评等,体会朗读能力的进步及需要提升的地方。

第二,为了提升故事表演的生动性,教师引导学生以人教版英语(一年级起点)三年级下册Unit 3为载体,逐步体验戏剧元素,如动作、音效、道具等,并使用读者剧场表演 Story time。通过多元评价等方式,学生体会在戏剧表演方面取得的进步与不足。

第三,为了深入了解寓言故事的情节发展及人物情感变化,英语教师与语文教师进行跨学科课堂联动。学生首先在语文课堂上学习了寓言故事《守株待兔》。之后,在英语课上,教师采用图片环游方式引导学生观察图片中人物的姿态、表情、动作,周边环境,以及语言中对人物心情的表述等,帮助学生体会人物的情感变化并推测人物的内心想法,为读者剧场表演做准备。师生共同梳理故事脉络和人物心情变化图,跟读录音,标记重读、语调和语气,并复述故事。

第四,为了突破读者剧场最关键要素“呼应”的内化,在学生能够理解、朗读故事后,教师尝试使用扶放有度的教学模式引导学生学习如何合作呼应。首先,教师以“The rabbit hit its head on a tree stump.”这句话为例,提问“If you are a rabbit, how can you act it out to respond to the narrator?”,学生进行了多种创意呼应,如旁白朗读台词时,其他组员进行无实物表演,两人分别饰演兔子和木桩,演示兔子撞向木桩、兔子撞向自己的文具等。通过教师的引导,学生逐步示范并明白了创意动作、音效、道具、语言的呼应。接着,学生以小组为单位练习合作呼应“He had a good meal. It was so delicious.”学生小组进行展示,师生及时给予反馈,肯定进步的同时指出疏漏。最后,学生小组合作,设计并排演所负责的呼应,对剧本进行标注。

第五,为了深化学生对寓言的理解,教师入戏,化身农夫,诉说自己的悲惨境地,请学生劝一劝农夫,并提供语言支架,见图1。学生从多个角度自主构建出该寓言故事的主题意义,如“Work hard, you can get what you want.”“No work, no food.”“Rabbits come today, they will not come tomorrow.”等。

(六)合作探究与形成并修订成果

在合作探究阶段,学生各自思考自己的台词和呼应如何表演。随后,小组内讨论呼应想法。如有的学生提到农夫捡到兔子的台词可以使用开心的笑声;有的学生补充添加跳起来的动作,另一个学生提议全体欢呼跳脚。学生集思广益,完成语言呼应并自编剧本。之后,教师对作品进行反馈,学生据此完善剧本。在历次读剧排演中,师生依据评价标准进行多次评价,如学生在初次读剧展示时存在朗读情感表达不充分、动作表演没有充分展示人物心情等问题,教师提示学生应将自己的生活经历与角色相连结。学生在持续的评价和反馈中不断学习,进行有效改进,最终形成作品。

(七)出项

公开展示能够增强学生参与项目的动力,使其高质量地完成项目。学生参加三年级“小故事、大道理”实践活动,出演Waiting for a Rabbit读者剧场。观众既有授课教师,也有三年级全体学生、教师和专家评委。即使班里学习兴趣较低或语言能力较弱的学生,在读剧中也表现出色。在采访中,有学生说:“我喜欢并擅长表演,我觉得读剧很有意思。而且这个展示会有很多人看,我怕自己现场表演时会紧张,回家就反复练习。”

(八)反思

行动后的反思与复盘能够帮助学生和教师发现学习过程中的收获及需要改善的地方。从学生课堂表现来看,学生通过此项目能够较好地理解并用英语讲述中华优秀寓言故事。首先,学生能够与剧中人物共情,并与自身生活经验相结合。如学生在演绎庄稼枯萎时,会联想到平时不认真学习导致练习不理想时的心情,会通过悲伤的语气和哭泣的表情传达情感。其次,学生能够梳理出寓言中的文化知识,从多角度给农夫提建议。最后,学生能够做到知行合一。如以前学生朗读时会敷衍,现在学生会多次反复朗读,以期达到好的效果。在讲述寓言故事方面,学生不仅能够用真切的语气朗读故事、创编共情的台词,还能够用创造性的合作使故事的呈现更加生动形象。如在农夫没有等来兔子时,小组成员一起用叹气、跺脚等方式呼应农夫,营造出难过、懊恼的氛围。

从学生填写的反思单来看,97%的学生认为自己在文化理解方面有所收获,特别是认识到“一分耕耘,一分收获”“不要抱有侥幸心理”。在语言能力方面,90%的学生认为自己的朗读素养有所提升。有的学生写道:“以前读得很平淡,现在我会重读,使用合适的语调和语气来表达情感”。在合作能力方面,98%的学生认为自己的合作能力有所提升,具体表现为能均分台词、愿意发表观点、能与其他同学沟通协调等。在反思不足时,学生表示“动作需要更夸张”“团队合作时间不够用”等。由此说明,学生的读剧素养、合作能力等都需持续培养。

五、结语

实践表明,以读者剧场为形态的项目式学习有效增强了学生对中华优秀传统文化的认同感和理解力,还提升了学生的朗读素养、合作学习、创造思维。为了更好地设计与实施此类项目式学习,教师可以从以下几个方面努力:在项目设计阶段,需要提出真实或模拟真实的驱动性问题,并逐步回答子问题来完成挑战性任务;可通过与语文课堂联动、阅读绘本故事等方式,加深学生对中华优秀传统文化的理解;教师需要为学生提供范例和方法支架,帮助学生逐步构建读者剧场所需的技能性知识,并通过持续的评价与反馈提升其相关能力;学生在语言能力尚不足以支撑其思想表达的情况下,教师需及时提供资源及语言支架。

【参考文献】

[1]夏雪梅.项目式学习设计:学习素养视角下国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2021.

[2]桑国元,叶碧欣,王翔.项目式学习:教师手册[M].北京:北京师范大学出版社,2023.

[3]徐国辉,杨阳,王益芹,等.语言项目学习的内涵意蕴、育人价值与实施样态[J]. 中小学课堂教学研究,2023(5).

[4]徐国辉,李艳. 当朗读遇见戏剧:读者剧场在中小学英语阅读教学中的实践探索[M]. 北京:首都师范大学出版社,2023.

[5]程岚,张建元.育人导向的中小学英语教育戏剧课程体系的构建与实施[J].中小学课堂教学研究,2023(9).

注:本文系北京教育学院第三期“协同创新学校计划”教改实验类项目“基于项目式语言学习的学生核心素养培养”系列成果之一。