学习设计走向“活动化、游戏化、生活化”的探索

作者: 梅丽翠

【摘 要】小学低段教学要注重活动化、游戏化、生活化的学习设计。以第一学段识字教学为例,教师可通过“开展活动体验、融合游戏元素、紧贴生活实际”等策略,让学生在做中学、玩中学、用中学,促汉字思维与文化相融通,促识字兴趣与能力共提升,促语言积累与运用相转换。这样有助于学生主动积极地学习汉字,培养识字能力,发展语言素养。

【关键词】学习设计;识字教学;活动化;游戏化;生活化

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)指出,“合理设计小学一至二年级课程,注重活动化、游戏化、生活化的学习设计”。为落实这一精神,教师必须变革传统的学教方式,使其符合学生的年龄特点,遵循学生的身心发展规律,引导学生积极主动地开展语文学习。以第一学段识字教学为例,教师应围绕“活动化、游戏化、生活化”这三大原则设计学案,让学生在能读会写的同时,形成汉字思维,培养识字能力,促进核心素养的全面发展。

一、开展活动体验——做中学,促汉字思维与文化相融通

第一学段的识字教学中,教师要结合学生好动、好奇的特点,精心设计体验活动,引导他们在做中学,不仅记住字形、字音,感受丰富的字义,还能发现汉字中蕴含的文化,探寻汉字的构字规律,进而产生学习母语的热忱与智慧,树立文化自信。

(一)在“做”中体验,发现汉字的“象”

教学汉字应该抓住低段学生的思维以形象思维为主的特点,引导他们想象和联想,让静态的、抽象的语言符号“活化”成具体可感的物象,使汉字变得通俗易懂,促进学生汉字思维的培养。

例如,教学“掰”字时,可让学生动手分开粉笔、巧克力等,学会对字形进行拆分、组合,将陌生复杂的生字变成简单熟识的部件,易于识记。又如,学生写“拿”字时容易少写“合”中的一横。对此,可让他们先尝试张开手掌拿物品、牢牢对握拿物品,再正常拿取,这样他们就能记住“合手为拿”。再如,针对容易混淆的“拳”和“掌”字,让学生先握住拳头,感受“拳”是五指蜷曲的手,再张开五指,在白纸上画手掌,理解“尚”即“敞”,所以“掌”表示五指张开的手。

这样的具身体验活动能使汉字的音形义相互关联,增强学生对汉字构造的感性认识。在活动中,教师可融入字理分析、文化渗透等教学环节,引导学生感受汉字字形之美、意蕴之美,深刻记忆、理解汉字,提高识字效率和识字能力。

(二)在“做”中理解,勾连汉字的“理”

《课程标准》倡导学生“通过观察、分析、整理,发现汉字的构字组词特点,掌握语言文字运用规范,感受汉字的文化内涵,奠定语文基础”。基于此,在教学中,可以聚焦字理,借助汉字字源,让学生析形索义、因义记形,丰富学生的审美体验,提升学生的思维水平。

例如,统编教材二年级上册《曹冲称象》一课中的“称”和“秤”容易混淆。于是,教师手拎一条鱼,问学生:“想要知道这条鱼有多重,有哪些方法?”接着,让学生拎一拎、掂一掂鱼,追溯“称”的字源:古时候“称”字即“尔”字,字形像手提一条活鱼。若用一根草(绳)穿过鱼嘴,能方便人们把鱼提起来,所以加上“禾字旁”。然后,教师出示实物,引导学生认识秤的结构,并用秤称鱼、书本、文具的重量,观察秤杆并思考:“秤”字为什么是“禾”加一个“平”字?在学生交流时适时点拨:古人主要从事农业,秤的主要用途是称量粮食,所以用“禾”作偏旁;在秤杆达成平衡状态时,称出物品的重量才精准,所以右边用“平”字。演示活动使干瘪的文字符号变得具体生动,引导学生识记字形、了解字义,懂得基本的字理知识,感受汉字的构字智慧,触摸汉字的文化根脉。

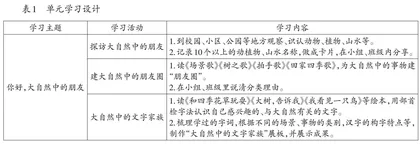

(三)在“做”中拓展,形成汉字的“网”

学习汉字不光要读准音、记住形、理解义,还要培养学生的汉字思维。比如,统编教材二年级上册识字单元编排了《场景歌》《树之歌》《拍手歌》《田家四季歌》四篇识字课文,其教学重点是“发现汉字规律,培养自主识字的能力”。教师引领学生开展归类识字、梳理汉字等活动(见表1)。

学生在一项项有内在关联的学习活动中对比和分类同一部首的字,厘清异同,进而按照汉字的构字规律进行有序梳理,形成汉字体系。学生了解“木”“艹”“禾”“犭”“隹”等偏旁是从事物的实际形象演变而来的,进而发现“部首表意”的构字特点,感受部首的表意功能,体会思考与发现的乐趣,生发学习兴趣。

二、融合游戏元素——玩中学,促识字兴趣与能力共提升

在游戏活动中学习汉字,既顺应学生爱玩的天性,又能拓展识字教学的场域,有助于学生感知汉字的构字特点,趣味盎然地分析和识记汉字,练习语言表达,发展观察、记忆、思考等能力。

(一)游戏化方式,让汉字在玩中“趣”起来

教师要以丰富有趣的游戏代替机械重复的识字读词,巧妙地平衡游戏性与知识性,增强学生学习的参与性和体验性,将被动识字变为主动识字。

识字教学经常采用的游戏有生字转盘、字词通关、汉字大富翁、字词对对碰等。比如,教学统编教材一年级上册第一单元时,教师作了如下设计(见图1)。

这样的识字任务从学生喜欢的真实游戏出发,帮助他们感受到隐含在汉字中的童趣,并利用评价贴纸、积分卡片等开展评价,集知识性、趣味性、实践性于一体,让他们在学中玩、玩中学。学生识字兴趣浓厚,不但愿意在课堂上识字,在课外的识字积极性也高,并且对汉字音形义的理解也更加深刻了。

(二)游戏化情境,让汉字在玩中“活”起来

《课程标准》在“课程理念”中提出:“创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务,激发学生的好奇心、想象力、求知欲,促进学生自主、合作、探究学习。”游戏化的教学情境能活跃课堂气氛,让学生轻松、灵活地习得知识与技能,同时也能唤起他们主动学习汉字的意愿,从而亲近汉字、独立识字、愉快识字。

比如,统编教材一年级下册第一个识字单元在元宵节后学习。教师借用元宵节赏花灯、猜灯谜的民俗活动,创设游戏化的学习情境(见表2)。

教师还将教室布置成相应的三个灯谜区,吸引学生进入学习情境,在富有挑战性的观灯猜谜游戏中,积极投入语言学习活动,识记汉字,积累语言,获得成功体验。同时,这样的游戏化教学能联通课外生活。课后,学生主动搜集谜语,和家长、同学、教师互动猜谜,拓宽汉字学习的途径,获得美好的学习体验。

三、紧贴生活实际——用中学,促语言积累与运用相转换

语文教学应贴近生活。对学生而言,最佳识字方法是“生活识字”,能力达成的指标是“会运用”。为此,教师在教学中要选择贴近学生生活的学习内容,让汉字和生活融通,让学生不断思考和感受汉字与自己生活的联系,树立在语言实践中积累、运用汉字的意识,感受语言文字的丰富内涵,促进语言、认知等能力的和谐发展。

(一)创设生活情境,在“识用”中形成语言经验

实施生活化教学策略,要搭建学习内容与真实生活之间的桥梁,激活学生的生活经历,引导学生在解决现实问题时灵活地运用知识与技能,形成个体语言经验,最大限度地体现学习汉字的现实意义。

创设多样的生活化识字情境是不错的教学策略。比如,统编教材二年级下册《“贝”的故事》一课中需要学习“财、赚、赔、购、贫”5个“贝”作偏旁的生字。教师让学生用手中的学具演一演这几个字与钱财的关系。他们沉浸在买卖情境中,不仅理解了字义,还能灵活运用“购买、发财、贫穷”等词语,用“赔本的生意”“小赚一笔”“财运亨通”等鲜活的词句交流。还有人在买卖情境中发现并运用“赊、账、贵”等生字。学生在实践过程中灵活调用所学知识,实现知识的理解、内化和运用。学习汉字成为一段有想象、有发现、有创造的快乐旅程。

(二)聚焦生活任务,在“识用”中发展语言素养

统编教材十分重视生活识字能力的培养,一年级就编排了认识校名班名、认识课程表、认识同学的名字、认识招牌标志等内容。相应地,学习设计也要重视与现实生活对接,强调在生活情境中认识、理解、运用汉字,建构识字与文化积累、语言积累的关联,让学生增加识用经验,发展语言素养。

比如,教师整合统编教材一年级上册语文园地二、语文园地三的“识字加油站”,语文园地五、语文园地六的“字词句运用”等内容,以及第六单元的识字课文《日月明》《小书包》《升国旗》,设计并开展以“名字里的方块字”为主题的学习活动(见图2),利用学生的名字、校园里的事物等,多维度引导学生学习汉字。

这样的设计把识字的触角延伸到课堂内外,把识字和学生的学习生活结合起来,让他们在生活化的活动中主动探究、发现、梳理,增强学生在各种场合学习、运用语言文字的意识和能力,使其在语言、文化、审美、思维等方面获得成长。

总之,在第一学段的识字教学中,要落实学习设计“活动化、游戏化、生活化”的要求,以开展活动体验、融合游戏元素、紧贴生活实际等策略,引导学生科学识字,在识用结合的过程中激发学习汉字的热情,提升学习汉字的质量,培养自主识字的能力,感受汉字智慧,传承和发扬汉字文化。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]史春妍.理解与发现:融通汉字思维的儿童汉字学习变革[J].语文教学通讯·C刊,2023(2):56-59.

[3]黄亢美.懂“理”才会喜欢[J].小学语文教师,2023(11):1.

(浙江省温州市泰顺县第二实验小学)