巧思妙辩,生成智慧

作者: 周璐

【教材解读】

《两小儿辩日》是统编教材六年级下册第五单元的一篇课文。文中记述了孔子路遇两个小孩在争辩太阳远近的问题,而孔子不能作出决定的事,说明了知识无穷、学无止境的道理,同时也赞扬了孔子实事求是、谦虚谨慎的品质和古代人民敢于探求客观真理的精神。故事深入浅出,引人深思。教学时重在引导学生分析观点和理由之间的联系,从而有条理地表达自己的观点。

【教学目标】

1.借助注释、上下文、图片及生活经验理解古文中难懂的词语,初步习得通假字、古今异义等文言知识。

2.借助图表梳理两小儿辩日的观点、理由,通过代入句式说话、多层次朗读、想象补白等方式展开思维过程,有理有据地发表个人观点,初步体会人物精神,习得辩论方法。

3.跳出文本,围绕辩题展开辩论,引发多角度思考,感受辩论的理趣。

【教学实录】

(课前,学生根据图片猜文字,理解“辩”和“辩论”的意思。教师相机板书“辩”字,创设“为校园辩论赛推荐候选人”的情境。)

板块一:初读文言,理解辩题

师:今天,让我们一起穿越回两千多年前的春秋时期,去看一场针锋相对的——(指课文题目)读。

生:《两小儿辩日》。

师:从课题来看,这场辩论的主角是谁?

生:两个小孩子。

师:在围绕什么展开辩论?

生:太阳。

师:(板书“两小儿、太阳”)两小儿究竟围绕太阳的什么展开辩论呢?自由地朗读课文,注意读准字音,读好停顿,还要读出文言文的韵味。

师:哪一句话的字音特别容易读错,需要提醒你的同伴注意?

生:“孰为汝多知乎”的“知”容易读成zhī。

师:这个“知”在这里代表的意思是——

生:智慧。

师:“知”同“智”,表示“智慧”,念zhì,读。

(学生读句子)

师:这句话中还有一个字的读音很容易读错,谁听出来了?

生:“为”读第四声,不是读第二声。

师:表示什么意思?

生:同“谓”,表示说话的意思。

师:真会学习,借助了注释读准字音。那你能分享一下这句话的意思吗?

生:谁说你很有智慧呢?

师:非常好。像这样,意思相同,用读音相近或相同的字代替本字,在文言文中叫通假字。这个“为”很容易错。文中还有其他“为”,该读什么呢?

生:此不为(wéi)远者小而近者大乎?

师:非常正确。“此不为”是一个固定的句型,在这里表示“这不就是”,接着读。

生:远者小而近者大乎?

师:这不就是——

生:近者热而远者凉乎?

师:现在谁能连起来把这篇小古文读给大家听呢?

(学生朗读)

师:嗯,读得声断气连,很有古文的韵味。全班一起读一次。(学生读)众小儿甚聪慧,一学就会。那这则小古文到底在讲一件什么事呢?你们平时是怎么读懂一篇文言文的?有好方法贡献给大家吗?

(学生提出“联系上下文、多读几遍、借助注释、查资料”等方法)

师:接下来请同学们借助以往学习文言文的经验,再去读读课文,说一说这则文言文的意思。遇到读不懂的地方打一个问号,请教你的同桌。如果同桌也不懂,待会儿提出来,一起解决,好不好?(学生读)有没有经过同桌帮助还读不懂的问题?

生:没有。

师:那就请一个同学说说这则文言文在讲什么。

生:孔子东游时,见到两个小孩子在争论……一个小孩说:“日初刚出来的时候大如车盖,但是到了中午却很小,变成了盘盂大小。这不就是远者小而近者大吗?”另一个小孩说:“太阳刚出来时很凉快,但到中午时却好像把手伸进热水里一样,很炎热。这不就是近者热而远者凉吗?”……

师:有没有不同的想法来修正或补充呢?

生:“日初”在文中指的是太阳刚升起来时,因此“日初刚出来的时候”这句话有语病,应该是太阳刚出来或刚升起来的时候。

生:我觉得“日初出沧沧凉凉”翻译成“太阳刚出来时很凉快”不是很恰当,应该是太阳刚出来的时候让人觉得很凉快。

生:她没有把“车盖”和“盘盂”完全翻译过来,而且也没有具体说出“远者小、近者大、近者热、远者凉”的意思。

师:那你能在她的基础上把翻译的内容再完善下,说得更清楚吗?

生:一个小孩说:“日出时,太阳大得像车的篷盖,到中午时,就只有盘子那么大了。这难道不是远处的物体小,近处的物体大吗?”另一个小孩说:“日出时,让人觉得很凉快,但到中午时却让人感觉像把手探进热水中。这难道不是太阳近时感到热,太阳远时感到凉吗?”

师:这样一补充,一完善,是不是更清楚了?文中出现了两个跟我们现代生活有距离的陌生事物。(出示车盖、盘盂的图片)你有什么发现?

生:我发现车盖特别大,而盘盂比较小。

师:请你把体会到的这种鲜明的对比读出来。

(学生读句子)

师:“探汤”中的“汤”在古文中指的是什么?

生:指的是热水。

师:那现在呢?

生:热汤。

师:“汤”在古文中指的是热水,在现代指的是食物煮熟以后所得的汁水,可以做成各式各样的口味。随着语言的变迁,很多词的意思在古文和现代文中会发生变化,读文言文时要注意这类“古今异义”的现象,不能完全按照现代文的意思来理解。

板块二:熟读文言,梳理辩法

师:读到这儿,意思也都懂了。再看一看,两小儿辩日,他们各执的观点是什么?再次默读课文,把双方的观点和理由都找出来、画出来。想一想,为什么得出这样的结论?

师:我们一起用作业本中的表格来梳理一下,谁来?

生:小儿甲的观点是“我以日始出时去人近,而日中时远也”。理由是“日初出大如车盖,及日中则如盘盂。此不为远者小而近者大乎?”小儿乙的观点是“我以日初出远,而日中时近也”。理由是“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤。此不为近者热而远者凉乎?”

师:很好。仔细观察这张表,你有什么发现?

生:他们的观点是相反的。一儿说,太阳早上的时候离人近,中午的时候离人远。另一儿认为,太阳早上的时候离人远,中午的时候离人近。

师:(板书“晨近、午远,晨远、午近”)这样一概括就能发现两小儿围绕太阳的什么展开辩论?

生:远近。

师:再看看,还有没有别的发现?

生:一儿的观点是太阳远小而近大,另一儿的观点是太阳近热而远凉。

师:他们是怎么得出观点的?

生:一儿说“日初出大如车盖,及日中则如盘盂”。这是通过观察太阳的大小得出的观点。另一儿说“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤”。这是通过身体的感觉得出的观点。

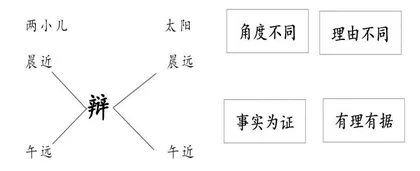

师:可见,他们在说明观点的时候都围绕不同的——(生:角度)角度不同——(生:理由不同)太厉害了!(板书“角度不同,理由不同”)两小儿观察与思考的秘密都被你们发现了。还有补充吗?

生:我觉得他们会说出这样的观点,是因为他们有亲身经历。

师:以看见的事实为依据,以常理作推论。请你把他们的思考过程放到这句话里:一儿看见 ,推论出 ,得出观点 ;另一儿感受到 ,推论出 ,得出观点 。

生:一儿看见“日初出大如车盖,及日中则如盘盂”,推论出太阳距离人远时显得小,距离人近时显得大,得出观点“日始出时去人近,而日中时远也”;另一儿感受到“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤”,推论出太阳距离人近时让人觉得热,距离人远时让人感到凉快,得出观点“日初出远,而日中时近也”。

师:我们发现,原来这场辩论不是瞎辩的,两小儿各自以看见或感受到的事实为依据,以常理作推论(板书“事实为证”),让自己的推论更加——(板书“有理有据”)你觉得这是一场怎样的辩论?

生:精彩。

师:还有吗?

生:难分上下。

师:对,不分上下。非常激烈,课文中有一个词就叫——

生:辩斗。

板块三:演读文言,体会辩意

师:你觉得“辩斗”是什么样子的?

生:我认为辩论的人会把自己的理由越说越充分,来证明自己的观点。

师:所以语气肯定会——

生:越来越激烈,声音越来越大。

生:我觉得两小儿辩斗一定会是你来我往,不分上下的。

师:所以辩斗不止一个回合。现在请你们化身为两小儿,当场辩一辩。辩斗的时候如果能用上“非也非也、此言差矣、谬矣谬矣”这些词,就更能入情入境了,还可以配上表情、动作。准备时间一分半,开始。

(先学生辩斗,教师指导,再教师与学生合作,示范辩斗)

师:同学们,如果你是孔子,你会支持谁的观点?请默读老师提供的资料,加上课前搜集的资料,说说你的观点和依据。

(小组讨论)

生:我都支持。我觉得他们每个人都有自己的观点,而且每个人都是以自己看到的为基础。现在科学也证明了这些观点是正确的。

师:科学证实的观点是什么?

生:太阳初升的时候,天空比较暗,所以太阳会显得大一些。到了中午,因为阳光直射,所以人们会感觉太阳更热。

师:你认为各有道理,但没有说明太阳到底是晨近午远还是晨远午近。

生:我两个都不支持。现在科学证实,太阳早上大、中午小是因为有视觉误差,而早上凉、中午热是因为照射的角度不一样。其实,太阳的距离没法通过人的感受来简单判断,所以我两个都不支持。

师:所以并没有绝对的结论。继续。

生:我支持第二个小孩。第二个小孩说早上凉、中午热。这是因为太阳早上斜照大地,中午直射大地,所以早上觉得凉快,中午就会感到热。

师:所以,你认为太阳早上的时候距离人远,中午的时候距离人近。最后一个发言机会,谁来说?

生:我不能判断,因为事实证明,受地球自转与公转的影响,太阳和人之间的距离会发生相应变化。两小儿各有各的想法,如果打断他们的话,直接否认他们,那他们会认为自己的感受可能是假的,所以我是不会轻易下结论的。

师:你真称得上是孔子的得意门生,与他心有灵犀啊!站在保护孩子的好奇心这个角度,不能轻易地否定他们的结论。那这个道理,孔子知不知道?

生:不知道。

师:课文中说他——

生:不能决也。

师:这个“决”的意思是——

生:判断。

师:孔子应该知道吧?他是谁呀?

生:孔子是十分有名的教育家。

师:孔子还是谁呀?

生:一个哲学家。

师:他还是——

生:他是一个思想家。

(教师介绍孔子东游的事迹)

师:有人称,孔子是当时最博学的人,尊称他为“孔圣人”。知道什么是圣人吗?

生:圣人就是那种比别人都厉害,没人能超过的人。

师:可是,孔子面对两小儿的辩斗时却说不能决也。那么,孔子到底是怎么想的呢?请同学们替他把心里的话写下来。