巧妙查阅资料 促进深入理解

作者: 孙涵

【摘 要】教材文本承载着深厚的文化基因。查阅资料是呈现其丰富的育人内涵、构建高效课堂的有效途径之一。教师在教学中可通过“把握时机,调动阅读内在需求;丰富形式,拓宽文本多元边界;有的放矢,深入理解课文内容”等策略,帮助学生用好资料,提高阅读能力,发展核心素养。

【关键词】查阅资料;阅读策略;革命文化题材

统编教材中的革命文化题材类课文因与当下存在时空距离,对学生而言,理解起来有一定难度。学生如果能习得查阅资料的方法,就能深入理解课文内容,从而充分发挥革命文化题材类课文的育人功能。这也是学生提升独立阅读能力、成为高效的阅读者的有效途径。

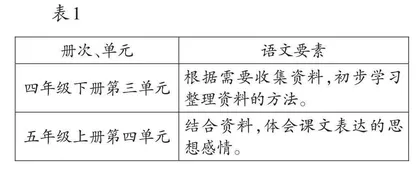

以统编教材六年级下册《十六年前的回忆》为例,本文是李大钊的女儿李星华在父亲遇难十六周年时写的一篇回忆性散文。全文以“忆”为统领,塑造了李大钊英雄父亲的形象,突出了李星华对父亲的无限追思之情。其所在第四单元的语文要素是“关注外貌、神态、言行的描写,体会人物品质”“查阅相关资料,加深对课文的理解”。在学习本课前,学生已有查阅、搜集资料的经验(见表1),但符合时机、针对不同阅读目的查阅形式丰富的资料,高效地筛选、提取资料的能力还有待提高。为此,教师需在教学中系统、有效地指导,引导学生借助资料,深入理解课文内容,发展核心素养。

一、何时查:把握时机,调动阅读内在需求

查阅资料作为一种阅读策略,应该自然而然地运用在学生阅读的整个过程中。在不同的阅读阶段,查阅资料的目的迥异,方法也不尽相同。教师需要有策略地指导,才能使学生及时把握时机,在阅读需求的驱动下,自觉查阅资料。

(一)课前查:阅读目的更明晰

实际教学中,学生虽然已经有课前查阅资料的习惯,但主要停留在查找作者简介、时代背景等基本信息上,是为完成预习任务而查阅,不能体现查阅资料的主体性和目的性。《十六年前的回忆》的写作年代和其涉及的历史事件、人物都离学生的实际生活较远,学生在阅读中遇到障碍的时候,恰恰也是产生查阅资料兴趣的时候。教师要把握学生的兴趣点,以学生的好奇心和求知欲作为其查阅资料的内驱力。但兴趣驱动下的资料查阅往往是散乱而无目的的。为此,教师要进行指导,使其转变成指向深入理解课文的“有目的”的查阅。教师可在学生初读课文后,与学生交流学课文前提出的问题:“李大钊是谁?为什么说局势越来越严峻了?‘我’的哥哥是谁?哥哥当时去哪儿了?”引导学生对问题归类,明确哪些问题是基于兴趣提出的,哪些问题是为深入理解课文提出的。在交流讨论中,学生查阅资料的意识越来越强。他们将需要了解的信息记录下来,明晰自己查阅的目的,为之后有针对性地查阅资料奠定基础。

教师还可以通过课前的资料查阅,创设学习情境。如教师可以结合李大钊受绞刑而牺牲的资料,出示绞刑架的图片,提出问题“这架锈迹斑斑的绞刑架,为什么会成为中国国家博物馆的第0001号国家一级文物”,以此引发学生对李大钊事迹、精神的探索。学生在好奇心的驱使下,自觉地进入文本。这有利于教学的开展。

(二)课上查:突破难点促理解

在过去的学习中,学生往往以为查阅资料只是课前的行为,课上照本宣科即可。其实不然。本单元各语文要素之间的逻辑关系和本课内容使学生必须在课堂学习中掌握并运用查阅资料的方法,从而更好地体会人物品质。

课上查阅资料,要重点查阅时代背景,打破革命文化题材类课文的时空局限,使学生理解英雄伟人的言行,感受其精神,体会其品质。如在学习“被捕前”部分时,学生根据课后练习第三题的提示,很容易聚焦李大钊的语言:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”在教师启发学生结合查阅的资料,思考“现在是什么时候”“这里的工作有多重要”等内容时,学生很容易将李大钊的危险处境简单归因于军阀的搜捕。教师追问学生军阀搜捕李大钊的原因,启发学生再次查阅、筛选资料,从而了解到“三一八惨案”“五卅惨案”等事件才是造成局势严峻的根本原因。在此基础上,学生进一步体会李大钊“常对你说”“我哪能离开呢”等语言,深刻感悟到李大钊置个人安危于不顾的无私无畏的革命精神。

学生还可以查阅相关事件资料,加深对人物品质的体会。《十六年前的回忆》不仅塑造了李大钊伟人的一面,对其作为父亲的情感也着墨颇多。学生在查阅资料的过程中能得知本文收录于李星华的整本回忆录《回忆我的父亲李大钊》。通过了解第三辑“父亲对我们的教育”中的几个典型事件,学生能真切感受到父亲对子女的关爱与教导。这对学生全面理解李大钊的人物品质起着重要作用。

(三)课后查:补充延伸助升华

教师教学和学生查阅资料的一个误区是,查阅资料的行为伴随着课文学习的结束而终结。其实,在系统、深入学习文本后,针对文本内容,进一步查阅、补充资料,才是对课文内容的升华。

如在完成《十六年前的回忆》教学后,教师应引导学生再次查阅作者李星华的资料。这次查阅不能止步于课前预习阶段查阅的李星华作为作家的基本资料,而应该聚焦于李星华在父亲牺牲后都从事了哪些工作,从中探寻其成长轨迹。这不是对资料无意义的滥用,而是回归文本本身。在《十六年前的回忆》中,除了李星华对父亲李大钊言行的刻画这条明线,还有一条暗线,那就是李星华的成长。李星华由一个不知道父亲为什么要烧掉书籍、文件的懵懂的孩子,成长为在法庭上能够抢先回答,从而掩护哥哥、保护家人的机智、勇敢的少女,是因为父亲对家人的关爱、对革命的忠贞影响了她。查阅资料后,学生了解到李星华加入中国共产党,投身抗日救国运动,这是对父亲精神的继承。学生还可以查阅在李大钊精神的感召下,还有哪些仁人志士投入到革命事业中,并且将航天精神和李大钊精神联系起来,真正实现了革命文化题材类课文的育人功能。

课后资料的查阅,是对文本的回归和升华,避免了给李大钊精神贴标签。经过这样的练习,学生会有意识地拓展阅读边界,将语文学习从课上延续到课下,从课文延续到资料,实现大语文学习。

二、怎么查:丰富形式,拓宽文本多元边界

语文学习中需要查阅的资料内容包罗万象,不仅有常见的作者生平、创作背景、时代背景等,还包括原著、名人评价等。资料的呈现方式也多种多样,如文字、图片、影视作品等。启发学生查阅资料时有意识地拓宽资料边界,丰富资料形式,能达到最佳的教学效果。

(一)查阅课外文字资料,拓宽理解边界

面对具有特殊时代背景和深刻精神内涵的课文时,教师应指导学生有针对性地查阅相关资料,以此帮助自己理解课文内容。如在学习《十六年前的回忆》时,教师应启发学生查阅李大钊相关作品。比如:查阅《我的马克思主义观》,学生能了解到李大钊是中国早期的马克思主义传播者,从而更好地理解李大钊的革命信念;查阅李大钊的文章《牺牲》,学生会对李大钊面对残暴的敌人时大义凛然、慷慨就义的气魄有进一步的理解。

教师还可以引导学生查阅不同时期国家领导人对李大钊的高度评价。这能让学生对李大钊有更宏观、深刻的认识。

(二)查阅多种媒体资料,丰富理解形式

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)强调,要积极利用网络资源平台拓展学习空间,丰富学习资源,整合多种媒介的学习内容,提供多层面、多角度的阅读、表达和交流的机会。[1]46教师要启发学生查阅影视资源,如《觉醒年代》《革命者》等,在丰富的艺术形式中受到革命精神的熏陶。教师还可以引导学生参观线上展馆,如线上参观李大钊纪念馆,从历史文物中深入了解李大钊的一生,并与本单元综合性学习“奋斗的历程”相结合,将李大钊传播马克思主义的理想和自己的心愿相结合,开展语文实践活动。

(三)查阅教材已有资料,培养整合意识

《课程标准》指出,教师要多角度分析、使用课程资源,善于筛选、组合课程资源,利用课程资源创设学习情境,优化教与学活动,提高教学效益。[1]54教师要在分析教材资源的基础上,提高学生的资源整合、利用意识。本单元综合性学习中的阅读材料与课文有紧密联系。如:阅读材料5《伟大的友谊》展现了无产阶级革命导师马克思和恩格斯之间的感人事迹,这可以作为李大钊宣传马克思主义的材料;阅读材料4《狱中联欢》通过革命者的狱中抗争展现了其坚定的理想信念和乐观精神,阅读材料6《囚歌》表达了革命者的理想与抉择,这些都与李大钊的狱中遭遇、伟大抉择形成互文关系。利用好这些阅读材料,能让学生对革命精神的认识更全面,从而实现育人目标。

三、怎么用:有的放矢,深入理解课文内容

学会查找资料后,知道如何使用资料也很重要。对此,教师可从以下几个方面着手。

(一)在不全面处使用资料:联想、想象助理解

查阅资料作为一种有效的阅读策略,是为阅读目标的达成服务的。在学生理解不全面的地方补充资料,让学生结合资料进行联想、想象,能帮助学生深入理解课文内容。如学生在阅读到“父亲一向是慈祥的”时,能联系下文初步理解“慈祥”,但只字片语的事例使学生对“慈祥”的理解并不全面。这时,教师可以引导学生查阅李星华的回忆录《回忆我的父亲李大钊》,出示第三辑“父亲对我们的教育”中的部分目录,再简介其主要情节。

《雨天学歌》:当时街上都是警察和暗探,不允许唱革命歌曲。父亲便在雨天借着雨声,教“我”和哥哥唱《国际歌》,还讲解了歌词的意思。

《扫雪》:父亲让“我们”从小养成吃苦的习惯,要劳动,要独立自主。父亲边和“我们”一起扫雪,边讲新奇的事。

《他不让我们随便掐花》:父亲在老家后园子里栽种了很多树和花。“我”非常喜欢,想要摘红色牵牛花,被父亲严肃制止。

教师引导学生借助资料内容,想象李星华和父亲日常相处的画面,请学生谈一谈自己的感受,初步体会李大钊对子女无微不至的关心和潜移默化的马克思主义教育。在此基础上,教师启发学生联系下文情节中李大钊的言行,深刻体会他自始至终对家人的关爱、保护。《十六年前的回忆》本就是从李星华的视角展开的回忆,为我们展现了革命先烈李大钊真实的一面。结合资料展开联想、想象,学生就能从女儿的视角深入文本,通过李大钊的父亲身份,感受人物的精神品质,在强烈的情感共鸣中全面体会李大钊作为父亲的情感和英雄情怀。至此,学生对“慈祥”的理解全面又深刻,这也为学生理解法庭上李大钊“平静而慈祥的脸”奠定了扎实的情感基础。

(二)在不理解处使用资料:筛选、提取多实践

信息化时代改变着人们的阅读方式和阅读习惯。对学生来说,查阅资料的困难点并不是难以获取资料。恰恰相反,学生在查阅资料的过程中,面对的是浩如烟海的信息。大量的资料确实能为学生的深入阅读服务,但也可能使学生溺于信息汪洋,影响阅读效率。因此,学生需要从查阅的资料中快速筛选、提取、整合信息,为自己的阅读服务,成为高效的阅读者。

在学习“被捕前”的内容时,学生因为难以理解“局势越来越严峻”而去查阅资料,由此了解“三一八惨案”“五卅惨案”等相关信息。但如果只是将复杂的历史事件和冗杂的人物关系生硬地呈现在课堂上,学生还是难以理解李大钊的危险处境。教师要引导学生筛选资料,结合课文中出现的人物张作霖,筛选出与张作霖有关的信息。借助关键词,学生理解了“八国通牒”的内容和民众抗争的原因。教师再启发学生阅读资料,提取与李大钊有关的信息。学生在提取、整合的过程中,逐渐明确李大钊正是游行请愿的组织者和领导者。回顾从资料中筛选、提取、整合的信息,学生理解了斗争的残酷和李大钊的危险处境,明白了李大钊“不能轻易离开北京”的原因,从而深刻体会到李大钊无私无畏的革命精神。

由于学生在筛选、提取资料的过程中明晰历史背景,了解人物处境,他们眼中李大钊的大义凛然不再是书本上的几句空谈,而是深知形势危急时的坚守。学生借助资料,体会到了李大钊作为一名共产主义战士对革命事业的坚贞,有效突破了教学重难点。

(三)在不寻常处使用资料:猜测、验证提能力

学生遇到涉及背景资料的部分时能有意识地查阅资料,但在不难理解却又颇不寻常的地方很容易忽视资料的作用。如学生在学习“法庭上”部分,读到李大钊“没戴眼镜”“乱蓬蓬的长头发”等内容时,只猜测李大钊在狱中经历过严刑,但没有就这一反常之处进行资料的查阅,错失深入理解课文内容的良机。

教师需要引导学生关注这处描写,启发学生思考:这是女儿李星华远隔十六年的回忆,记忆中父亲的外貌怎么会这么清晰?学生猜测,因为父亲总是戴着眼镜,总是斯文整洁,所以此时父亲不戴眼镜,头发乱蓬蓬的,就显得很反常。教师肯定了学生的猜测。但教学不能止步于此,教师要进一步启发学生查阅资料。学生查阅后知道,李大钊在狱中度过了22天非人的生活。敌人多次对他施以电椅、老虎凳、用竹签插手指等酷刑,最后竟然残忍地拔去了他双手的全部指甲。张作霖见严刑拷打无济于事,又企图用高官厚禄收买李大钊,但遭到李大钊的严词痛斥。借助资料,学生的猜测得到了验证,学生更对李大钊坚定的革命信念肃然起敬。再读“没戴眼镜”“乱蓬蓬的长头发”等内容时,学生对李大钊“平静而慈祥的脸”“神情非常安定,非常沉着”背后隐含的坚定的理想信念认识得更加深刻。查阅资料后,学生实现了“猜测—验证”的逻辑闭环,在丰富阅读体验的同时,会在之后的学习中更自觉地查阅资料,阅读能力自然随之提升。这也有助于良好阅读习惯的养成。

教材文本承载着深厚的文化基因。查阅资料是呈现其丰富育人内涵、构建高效课堂的有效途径之一。学生在阅读过程中查阅资料,有针对性地筛选、提取、整合、运用资料,能够深入理解课文内容。这有助于他们形成高度自觉的阅读行为,促进核心素养的全面提升。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

(天津师范大学滨海附属学校)