基于深度学习的现代学徒制专业课程开发与实施

作者: 袁橙 刘剑华 刘莉 郝福星

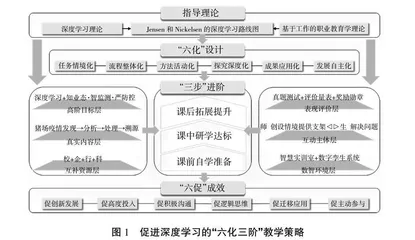

摘 要:课程是人才培养的核心。为解决当前现代学徒制人才培养模式下专业课程教学存在的课程目标定位模糊、内容偏离职业情境、忽视解决问题能力培养等问题,对现代学徒制课程开发的理论基础和开发路径进行研究,并在实施中探索构建促进深度学习的“六化三阶”教学策略,为优化现代学徒制课程开发与实施提供有价值的建议和策略。

关键词:现代学徒制;教学问题;课程开发;深度学习;教学策略

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)06-0088-04

Abstract: Curriculum is the core of talent training. In order to solve the problems existing in the teaching of professional courses under the current modern apprenticeship training mode, such as the vague orientation of curriculum objectives, the deviation of content from professional situations, and the neglect of problem-solving ability training, this paper studies the theoretical basis and development path of modern apprenticeship curriculum development, and explores the construction of teaching strategies to promote deep learning in implementation, so as to provide valuable suggestions and strategies for optimizing the development and implementation of modern apprenticeship curriculum.

Keywords: modern apprenticeship; teaching problems; curriculum development; deep learning; teaching mode

现代学徒制是以学校本位教育与工作本位培训的紧密结合为典型特征的新型学徒制度[1]。2014年,教育部印发《关于开展现代学徒制试点工作的意见》,标志着现代学徒制试点工作正式启动。此后,一批试点单位和行业试点牵头单位相继确定,现代学徒制的实践不断推进。试点形成了“双元育人、双重身份,交互训教、工学交替,岗位培养、在岗成才”学徒制基本内涵[2]。中国特色学徒制前期实践探索表明,现代学徒制不仅能够提高学生的实践能力和就业竞争力,还能促进职业教育与产业需求的紧密结合,为经济社会发展提供有力的人才支撑,已成为职业教育领域的重要人才培养模式。在当前经济转型升级的背景下,各类高素质技术技能型人才紧缺问题凸显,具备扎实技能和实践经验的人才备受行业企业青睐,现代学徒制的高质量发展有助于满足这一社会需求。课程是教育活动的核心环节,直接影响课堂教学过程,决定人才培养的针对性、适应性和匹配度。提高现代学徒制专业课程开发和实施质量,推进高质量育人,一直是我国现代学徒制探索与实践的重要内容。

一 现代学徒制课程教学的主要问题

(一) 课程目标定位模糊

课程目标包括依次递进的三个层次,即人才培养目标、具体课程的目标和课程模块的目标[3]。一方面,许多企业在育徒过程中的参与度不足。因校企合作育徒过程中参与对接的企业人员多为人力资源管理部门负责人,他们只负责提出培养人数要求和安排学徒实习岗位,不具体参与培养方案制定、课程体系设置和课程标准制定等;另一方面,学校一线教师对企业的了解程度较低。受学校管理机制等限制,大部分一线教师鲜少有机会进入企业参加脱产挂职锻炼或长时间的企业实践,在不清楚企业需求和学徒发展需求的情况下,往往将学徒课程的目标定位混同于一般专业课程。

(二) 内容偏离职业情境

现代学徒制课程内容偏离职业情境是由多种因素共同作用导致的。学校部分教师因仍然受传统教育理念的束缚或缺乏企业工作经验等原因,过于注重理论知识的传授,忽视了职业情境的实际需求。在课程设计时,没有充分考虑到工作现场的真实环境和操作流程,导致课程内容与实际职业情境相去甚远。例如,在汽车维修专业中,如果教师没有实际的维修工作经历,就难以准确把握维修过程中的难点和要点,从而导致课程内容与实际维修工作中的职业情境不符。而一些企业由于自身生产经营压力、担心技术泄密等原因,未能提供最新的行业动态、真实的工作任务和实际的操作规范,使得课程内容无法紧密贴合职业情境。

(三) 忽视解决问题能力培养

新质生产力对职业教育提出了新要求,复合型高素质技术技能型人才应具有创新意识、问题解决、团队合作以及可持续发展等就业技能。在现代学徒制的实践中,教学方法仍较为传统和单一,学生被动接受知识,缺乏主动思考和探索的机会。企业导师在指导学生时,可能更关注工作任务的完成进度和质量,而对学生在解决问题过程中的思维方式和方法指导不够。课程内容经常缺乏综合性和复杂性的任务,无法激发学生运用所学知识和技能去解决实际问题。且当前的评价体系侧重于学生对知识和技能的掌握程度,对学生解决问题能力的评估不足,导致学生和教师不重视问题解决能力的培养。

二 基于深度学习的现代学徒制课程开发理论基础

(一) 工作本位学习的理论

工作本位学习是一种将学习与实际工作紧密结合的教育理论。其核心观点是,学习不应仅仅局限于传统的课堂和书本,而应在实际工作现场进行。工作本位学习依托工作过程这一载体,强调通过实际工作任务和经验来促进知识和技能的获取与发展。这种学习方式具有诸多优势。首先,它能让学习者迅速将所学知识应用到实际工作中,增强学习的针对性和实用性。其次,工作本位学习有助于培养学习者的职业素养和综合能力,如团队协作、沟通交流、问题解决等。现代学徒制课程实施中通常需要学校、企业和行业之间的紧密合作,将工作本位学习和学校本位学习有机结合,才能最大限度发挥工作本位学习的教育价值。

(二) 深度学习理论

深度学习强调学习者对知识的深入理解和掌握,超越简单的记忆和表面的了解。它要求学习者能够整合不同的知识点,构建起系统的知识体系。深度学习注重培养学习者的高阶思维能力,如批判性思维、创造性思维和问题解决能力。同时,深度学习鼓励学习者积极主动地参与学习过程。学习者不是被动接受知识的灌输,而是通过自主探究、合作学习等方式深入挖掘知识的内涵。深度学习还强调知识的迁移和应用。学习者能够将在一个情境中获得的知识和技能,有效地应用到其他相关的情境中。为促进深度学习的发生,教师不但需要创设有挑战性的学习情境,激发学生的兴趣,而且需要给予及时、有效的反馈和指导,帮助学生持续深化对知识的理解。

(三) 工学结合理论

工学结合强调“学习的内容是工作,通过工作实现学习”[4],将学习与工作紧密结合,使学生在真实的工作环境中获得知识和技能。它打破了传统教育中理论与实践相分离的局面,让学生在“学中做,做中学”,教师在“做中教”。这一理论的核心在于将学校的教育教学与企业的生产实践有机融合,提高学生的实践能力和职业素养。在实际工作中,学生能够更直观地了解行业的需求和标准,培养解决实际问题的能力、团队协作精神和职业责任感。对于学校而言,工学结合有助于优化课程设置和教学内容,使其更贴合实际工作需求。企业也能通过与学校合作,提前培养和选拔适合的人才,降低用人成本。在现代学徒制课程开发中,工学结合理论要求课程设置紧密围绕企业的实际工作需求,引导学生通过参与实际工作项目将理论知识与实践操作有机融合,培养学生解决实际问题的能力和职业素养。

三 现代学徒制课程的开发路径

就业导向的职业教育,是一种跨越了职业场和教学场的职业教育,是一种典型的跨界教育[5]。现代学徒制这种人才培养模式的跨界性更加显著。现代学徒制条件下,课程教学不局限于学校和课堂,而是延伸到企业和社会。因此,在开发现代学徒制课程时,必须综合考虑如何通过课程在职业场和教学场之间搭建桥梁。

(一) 学习情境开发

课程内容如何选择和课程内容如何排序是课程开发必须解决的两个重要问题。解决这两个问题的关键在于具体的学习情境的开发。每一门课程应由3个以上的、同一范畴的并有平行、递进或包容的逻辑关系的学习情境构成[6],每一个学习情境相对独立。教师以具体的工作任务为具象载体,通过工作过程的教与学,将学生认知规律、专业知识技能和职业成长规律等编织成一张知识网,在帮助学生提升职业能力的同时,培养学生分析解决问题等高阶思维。

学习情境开发应包括需求分析、确定学习领域、设计学习情境和规划教学过程等步骤。需求分析是指深入了解行业需求、岗位要求以及学生的现有水平和学习特点,明确教学目标和重点,确定学生需要掌握的知识、技能和素质。接着,根据需求分析的结果,将职业行动领域转化为学习领域,即对职业工作中的任务和过程进行归纳和整理,划分学习主题或模块。基于学习领域,再创设具体的学习情境。学习情境应尽量贴近实际工作场景,具有真实性和实用性。在每个学习情境中,详细规划教学流程和方法等。

(二) 标准体系建设

在现代学徒制课程的标准体系建设中,专业教学标准和课程标准的研制与实施至关重要。专业教学标准应明确人才培养的目标、规格和要求,涵盖知识、技能、素养等多个维度。这需要深入调研行业企业的需求,了解岗位的实际工作任务和职业能力要求,确保标准与行业发展同步。课程标准则要细化到每一门课程的教学目标、内容、方法和评价等方面,注重课程之间的衔接和系统性。在实施过程中,要建立动态调整机制,根据行业变化和企业反馈及时更新标准,确保其有效性和适应性。同时,加强标准的宣传和推介,依据标准开展考核和评估,使学校、企业和师生都能充分理解和遵循标准,以提高人才培养的质量和一致性。

(三) “双导师”团队建设

首先要明确选拔机制。选拔应综合考虑导师与课程内容相匹配的专业知识、实践经验、教学能力和职业素养。企业导师应具备丰富的一线工作经验和精湛的技能,学校导师则应具备扎实的理论基础和教学方法。其次要建立持续性的培养机制。一方面,为企业导师提供教育教学理论的培训,使其能更好地传授实践知识;另一方面,为学校教师提供企业实践机会,增强其实际操作能力。激励机制也不可或缺,通过合理的薪酬待遇、职业发展机会和荣誉奖励等,激发“双导师”的工作积极性和主动性。此外,还应搭建交流平台,促进“双导师”之间的经验分享和协作,形成优势互补的良好局面。

(四) 教学资源建设

课程设置和教学资源建设进行一体化设计,建立横向联系。深入企业和行业,了解岗位需求、技能要求以及职业发展趋势。与企业师傅、行业专家、学校教师和学生进行交流,明确课程资源建设的目标和重点。建立多元协同资源建设机制,“政产学研”共同开发新型教材和数字化资源。

对教材内容进行模块化处理,配合运用融媒体技术,通过整合文字、图片、视频、音频、动画和虚拟现实与增强现实等多种媒体形式和数字孪生、人工智能等新技术打造数字教材。教材要融入行业的新技术、新规范和新案例,注重实践操作的指导和知识的应用。数字化资源可以包括在线课程、虚拟实训平台、教学软件等,并将智能化技术合理引入到资源开发中,为学生提供多样化的学习方式和丰富的学习素材。同时,这些资源应紧密结合实际工作场景,突出实践环节,让学生在模拟真实的环境中进行学习和训练。校、企、生等主体定期对课程资源进行评估,根据教学效果、行业企业需求变化、技术更新和学生反馈,及时对课程内容和资源进行调整和优化。