新质生产力赋能专精特新产业学院高质量发展路径研究

作者: 洪亮 陈梅 高太光 田雪莲 董思思

摘 要:专精特新产业学院的高质量发展对解决专精特新企业对科技创新与专业人才需求具有重要意义。该文为探寻专精特新产业学院高质量发展路径,从产业学院职能定位、治理机制、产教融合程度和人才培养模式等方面剖析产业学院的发展现状与面临的困境,分析新质生产力赋能专精特新产业学院的理论逻辑,提出通过发挥各方投资主体优势、打造“五位一体”高素质人才培养体系、加强师资队伍建设来实现专精特新产业学院高质量发展的对策,以促进产业链、人才链、教育链、创新链有效融合,提升服务地区经济发展质量。

关键词:新质生产力;专精特新产业学院;高质量发展;理论逻辑;实践路径

中图分类号:G710 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)06-0096-04

Abstract: The high-quality development of thespecialized-refined-peculiar-innovative industrial college is of great significance in addressing the technological innovation and professional talent needs of thespecialized-refined-peculiar-innovative enterprises. To explore the high-quality development path of the specialized-refined-peculiar-innovative industrial college,the articleanalyzes the current development status and dilemma by the industry college from the aspects of its functional positioning, governance mechanism, degree of integration between industry and education, and talent training mode,analyzes the theoretical logic of empowering thespecialized-refined-peculiar-innovative industrial college with new quality productivity, proposes countermeasures to achieve high-quality development of the specialized-refined-peculiar-innovative industrial college by leveraging the advantages of various investment entities, creating a five in one high-quality talent training system, and strengthening the construction of the teaching staff team, in order to promote the effective integration of the industrial chain, talent chain, education chain, and innovation chain, and improve the quality of economic development in the service area.

Keywords: new quality productivity; thespecialized-refined-peculiar-innovative industrial college; high quality development;theoretical logic; practical path

2023年9月,习近平总书记在黑龙江省考察时提出要“加快形成新质生产力”[1]。“新质生产力”概念的提出不仅为经济高质量发展指明了方向,也为推进我国教育体系高质量发展提供了指导。教育部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《现代产业学院建设指南(试行)》提出,造一批融人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业等功能于一体的示范性人才培养实体[2],更好地为社会培养复合型、创新型人才。因此,服务于经济高质量发展的高等教育需要从企业需求出发,培养能够推动新质生产力发展的高素质人才。专精特新产业学院是继产业学院后兴起的新模式,其主要聚焦于专精特新中小企业的发展,通过科教融合、产教融合等方式,搭建由高校、专精特新企业、政府、行业协会和产业园区等多方参与、共同培育的深度合作平台,创建“共同育人”“共同管理”“共享成果”“共同建设”的办学模式,培养高技能型、创新型、应用型高素质人才,以满足专精特新企业发展对高素质人才的需求。因此,以发展新质生产力为牵引推动专精特新产业学院高质量发展,有助于促进产业学院聚焦核心科技创新攻坚、提升人才培养质量。

一 专精特新产业学院的现状与面临的困境

2019年12月8日第一家专精特新产业学院——常州工学院的“再生资源产业学院”设立,其积极响应国家战略性新兴产业发展策略,与区域电子废弃物资源循环利用产业密切合作,成立“再生资源产业学院”,致力于培养资源再利用的创新型高素质人才。在此之后,重庆邮电大学设立了智能汽车专精特新产业学院,长江工程职业技术学院设立了智能建造专精特新产业学院,武汉理工大学设立了人工智能与新能源汽车现代产业学院,湖南铁路科技职业技术学院设立了株洲专精特新产业学院等,截止到2023年3月份,工信部已公布的专精特新产业学院共有139家[3]。专精特新产业学院的成立顺应了新时代发展方向、符合新时代经济发展需求,但是在发展过程中依然存在诸多问题。

(一) 产业学院职能定位不明确

专精特新产业学院的设立主要是为了弥补一般性产业学院与大企业联系紧密而忽视中小企业的不足,中小企业在整个产业链条中起着上下融通的作用,而且贡献了我国超过70%以上的技术创新和80%以上的城镇劳动就业,具有强劲的创新动力与潜力,因此,专精特新产业学院应主要为专业、精细领域中小企业提供服务,这与一般性产业学院存在一定差异,二者相辅相成,不可替代。然而,由于我国专精特新产业学院从2019年才正式开始成立,成立时间较短,没有成熟的理论和丰富的实践经验可供指导与借鉴,很多专精特新产业学院在职能定位上不够明晰,直接将一般性产业学院的办学模式移植过来,导致两种产业学院模糊了彼此的特性与边界,最终走向趋同发展模式。

(二) 产业学院治理机制不完善

专精特新产业学院是校、企、政和行等为了实现产教融合与校企共同育人,由多方投资主体共同兴办的组织,理应兼顾多方投资主体的需求[4]。然而,目前很多专精特新产业学院不具有独立的法人资格,依旧隶属于学校的二级学院,其运行机制主要是由高校进行主导、其他投资方服从学校安排的模式,这种高校高度集中的管理模式致使很多产业学院虽然设立了理事会,但其职能却形同虚设,无法真正调动企业、行业、政府等主体参与的积极性,无法深入进行产教融合、校企合作。另外,高校作为非营利性组织具有一定的公益性,而社会投资主体作为营利性组织具有一定的私益性,因此,如何有效厘清高校与社会投资主体的产权关系,如何分配产业学院产生的收益,如何有效兼容高校的公益性与社会主体的私益性也是很多产业学院亟待解决的矛盾。

(三) 产教融合度不足

由高校牵头与专精特新企业、行业协会、政府和产业园区等共建专精特新产业学校,需要多方深度融合,满足各方所需,才能激发专精特新产业学院产生独特的效能与活力。就高校而言,需要企业、产业园区为人才培养提供实习实训场所与指导、课程讲授、培养方案制定等多方面资源,同时师生的科研成果也需要借助企业实现转化、落地;就企业而言,需要高校培养与之相适应的高素质专业人才,需要与高校科研人员合作研发新材料、新工艺、新产品等创新项目。然而,目前很多专精特新产业学院与企业、行业、园区等融合度不深,企业一般仅提供实习实训场所、内容讲解等服务,而产业学院培养的人才也不能精准对接企业的需求,在科技研发、成果转化、制定人才培养方案等方面双方合作也不紧密。

(四) 人才培养模式存在固化现象

专精特新产业学院在人才培养方面应致力于培养高技能型、创新型、应用型高素质人才,但在实际培养过程中,存在一定固化现象。首先,在人才培养目标定位上,专精特新产业学院与传统产业学院没有明显区别,不具有显著特性和差异性,无法培养与专精特新企业直接对接具有针对性的专业人才。其次,在师资队伍结构上,课程讲授的主力军依旧是高校本校教师,专精特新领域领军人才、高级技术名师、企业工程师等社会实践人员参与授课较少,目前参与领域主要集中在实习实训内容的讲解方面,还没有大范围融入日常的教学中。最后,在课程体系设置上,产业学院仍以理论教学为主,实践课程及专门服务于专精特新企业的特色课程较少,无法培养与专精特新企业具有高适配性的专业人才。

二 新质生产力赋能专精特新产业学院高质量发展的理论逻辑

新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点[5]。专精特新产业学院高质量发展以创新人才培养模式、深化产教融合、提升服务经济质量为目标,通过促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接,增强对新质生产力发展的适应性和贡献度[6]。新质生产力赋能专精特新产业学院高质量发展是一个深度融合、创新驱动、协同发展的过程。

(一) 汇集先进技术资源,创新人才培养模式

专精特新产业学院需要不断引入实践领域的新技术、新工艺和新方法等创新资源,以开拓学生的视野,激发学生的创新思维,提升学生的实践能力。而新质生产力正是这些新技术、新工艺和新方法的源泉。新质生产力通过创新资源整合,为专精特新产业学院提供了先进的教学设备、实验平台、智慧教室和数字技术等资源,实现了线上线下混合式、虚实融合、定制化学习的教学新形态,促进了学生对最前沿科学的认知、对最新研发成果的理解、对科技创新的参与,扩展了创新人才培养新模式。

(二) 创新生产要素配置,推动产学研深度融合

新质生产力强调技术革命性突破和生产要素创新性配置[7]。一方面,技术变革的需求促使专精特新企业加大对校企合作的投入力度,通过搭建产学研创新平台、建立科研合作创新机制等方式,推动科技成果的转化和应用。另一方面,专精特新产业学院创新发展也需要引入新型生产要素,如合作企业、行业等提供的数据、信息、新技术等要素,促使专精特新产业学院构建更加多元化、智能化的教学模式。新质生产力的发展促使专精特新产业学院投资各方在合作中加深了合作的力度,拓宽了合作的广度与深度。

(三) 推动产业转型升级,提升服务经济质量

新质生产力作为推动产业结构转型升级的重要力量,需要企业不断探寻创新的动力与源泉。结合新质生产力的要求,专精特新产业学院必须主动适应专精特新产业发展性态,与投资各方通过加强顶层设计和战略规划、优化人才培养模式和课程设置、深化产学研合作、创新资源配置和管理机制等措施,为企业发展提供所需的高素质专业人才及创新支持,推动产业链、供应链、价值链的升级,增强企业竞争力,提升服务经济质量。

三 新质生产力赋能专精特新产业学院高质量发展的实践路径

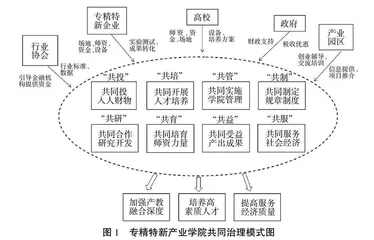

(一) 发挥各方投资主体优势,促使产业学院作为关键要素融入产业链条

投资各方应积极利用自身优势,在政策、资金、设备、技术、场地和教学等方面提供支持,其中,高校可以提供师资、人才培养方案、设备、资金、场地,政府部门可以在财政支持、税收优惠等方面提供政策指导,专精特新企业可以提供场地、师资、资金、设备、实验测试和成果转化等支持,行业协会可以提供行业标准与数据、积极引导金融机构对产业学院提供资金支持,产业园区可以在创业辅导、交流培训、信息提供、项目推介等方面发挥纽带作用。各投资主体应共同负责制定专精特新产业学院办学章程、发展战略、研发方向和服务宗旨等重大事项,打造“共投”“共培”“共管”“共制”“共研”“共育”“共益”和“共服”多元主体共同参与的治理模式,促进人才培育及科研创新,推进产业链上中下游中小企业融通发展,促使产业学院作为关键要素融入产业链条[8]。如图1所示。