普职结构与区域经济发展的耦合协调测度

作者: 刘燕丽 姚继军

摘 要 普职协调发展是推进中国式教育现代化的重要议题,对于优化人才培养结构具有重要意义。通过构建普职结构与经济高质量发展(S-E)耦合协调模型,定量分析2010-2020年我国各省S-E耦合协调度的发展变化,以及二者的同步发展状态,并通过俱乐部收敛对其收敛性进行检验。研究发现:考察期内,我国四大区域的S-E耦合协调度均呈上升趋势,整体呈现中级协调状态,但时间阶段性与地区异质性特征明显;2020年,超过74%的省份普职结构相对超前;同时,测算结果表明S-E耦合协调度呈现局部俱乐部收敛特征。鉴于此,在“十四五”期间及以后,应不断优化普职结构,提高其与经济高质量发展的耦合协调度。

关键词 普职结构;普职协调发展;区域经济发展;高质量发展;耦合协调度;俱乐部收敛

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)09-0057-10

一、文献回顾与问题提出

伴随着社会经济与教育事业的发展,如何在规模增长的同时,调整适配职业教育和普通教育的结构,已成为职业教育改革与发展的重要议题。2022年修订的《职业教育法》明确提出 “在义务教育后的不同阶段因地制宜、统筹推进职业教育与普通教育协调发展”[1],并进一步强调了普职教育的同等地位。从教育与经济的关系来看,既往相关研究表明,教育的数量扩张与质量提升均有利于经济发展[2][3][4] ,而克鲁格(Krueger)与林达尔(Lindahl)的研究却发现在高收入国家,初始教育水平与经济增长的关系并不显著(“K-L之谜”)[5],其原因与对教育结构性因素的忽视脱不开关系。除教育数量与质量外,教育结构同样是社会经济发展的重要影响因素。

普职结构是教育结构要素中的重要表现形式。普职教育作为知识型与技能型人力资本培养的方式,决定了两种教育类型的不同组合将带来边际效应的差异。既往研究认为,社会经济发展对各类劳动力人才需求的满足有赖于教育结构的合理性[6],当教育结构适应产业结构时,将形成禀赋结构与教育结构升级的良性循环,显著提升劳动生产率和人均国民收入;反之,则可能削弱人力资本结构适配性,抑制其生产性作用的发挥,加剧人才流失,进而扩大地区间差异[7]。同样,在普职结构和经济发展之间也存在着动态的、双向互动关系。一方面,合理的普职结构有助于经济的高质量发展,为其提供适宜的人才,在促进人力资本积累的同时达到资源效益的最大化。另一方面,若二者发展不协调,则可能带来资源配置效率低下,人才供求不平衡、未来岗位“错配”、结构性失业等问题。因此,对普职结构与经济发展的关系进行深入、严谨的讨论,具有重要现实意义与价值。

目前为止,我国关于普职结构与经济发展关系的研究还较为单薄。人们对于我国普职结构是否与经济发展相协调、若不协调其发展是超前了还是滞后了、这种协调在时间和空间上有何种差异、是否呈现收敛特征等重要问题的讨论,大多为思辨性的政策讨论与经验总结,研究的科学性还有待进一步提升[8][9][10]。少量的实证研究也主要集中于普职教育投资结构[11]、普职比与经济发展[12]一般关系的探讨。准确评估普职结构与经济高质量发展协调状况的实证研究仍十分缺乏。同时,教育对产业、经济发展的影响是存在区域异质性的,而普职结构与经济发展协调关系区域异质性的考察尚有欠缺[13][14]。有鉴于此,本文以普职结构为研究对象,重点考察“十二五”“十三五”时期,我国31个省市区(未包括港澳台地区)及四大区域高中阶段普职结构与经济高质量发展的耦合协调水平、相对发展度以及空间收敛状况,以此为我国普职结构优化提供现实参考。

具体研究如下:首先,基于系统协调发展视角,构建普职结构与经济高质量发展评价指标体系,测算两系统的耦合协调水平;其次,引入“相对发展度”考察各省份普职结构系统与经济高质量发展系统的相对发展水平;最后,通过俱乐部收敛对两系统耦合协调度的收敛性进行分析。以此,为我国省域及区域普职结构优化提供基于量化视角的改善建议。

通过以上分析,本文主要尝试回答如下问题:普职结构与经济高质量发展系统的耦合协调关系如何?相较于经济高质量发展系统,普职结构系统是超前还是滞后?普职结构与经济高质量发展系统的耦合协调关系呈现出何种收敛特征?

二、研究设计与指标构建

(一)普职结构与经济高质量发展耦合协调的理论机理

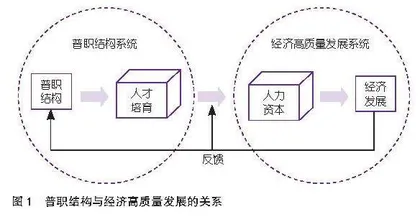

从系统论的观点来看,普职结构系统是否发挥了预期功能,是否满足了社会经济发展需要,决定了其能否从外部系统中获得生存的资源,这决定了普职结构系统必须同经济系统等外部系统保持适应性。同时,这也注定了作为开放系统的普职结构系统必须具有社会适应的性质[15],与经济社会发展同步。在普职结构的内外部系统之间存在着能量的交换与交互关系,外部系统在为普职结构系统提供师资、信息等要素以及发展要求的同时,普职结构系统也通过输出其产品——不同类型的毕业生来对外部系统施加影响。同时,外部系统也会形成反馈循环,促进普职结构的变动与优化。

具体而言,普职结构和经济高质量发展之间存在双向互动关系,见图1。一方面,普通高中与职业高中通过不同的培养模式进行人才培育,分别形成通用型与专用型人力资本,产生即时或滞后的经济效应,促进或阻碍经济发展。另一方面,经济发展在对两类人力资本进行检验后,会形成反馈信号,如人才结构不能满足经济发展等,这些信号会对普职结构产生新的反馈,影响二者的生源结构。由于“资本占有劳动力,也就占有教育成果,从而伸出‘无形的手’干预教育过程”[16]。这就要求普职结构系统与经济系统保持适应性,实现耦合协调,以确保双方效益的最大化。综上所述,普职结构与经济高质量发展之间存在相互促进、相互反馈的关系,合理的普职结构应与经济发展相协调,才能保证教育效能的最大化发挥。

(二)普职结构与经济高质量发展的指标体系构建

准确把握普职结构与经济高质量发展的概念与内涵,是构建科学合理的S-E综合测度指标体系的关键,也是分析二者耦合协调状况的必要前提。优化的普职结构应是普通教育与职业教育的协调发展,是普职两类教育数量与质量的协同并进。基于上述对普职结构内涵的阐释,同时遵循科学性、系统性、层次性、可操作性等原则,本研究主要从“投入—产出”的角度构建普职结构评价指标体系,包括规模结构、师资结构、经费结构、硬件结构、产出结构5个层次,13个评价指标,见表1。规模结构是指普通教育与职业教育在校生数、招生数的相对规模大小,衡量普职教育的相对存量差异,用两类教育指标的比值测算。师资结构、经费结构、硬件结构分别对应普职教育质量提升的人、财、物投入,在参考既往研究的基础上[17][18][19],将其作为普职投入衡量的代理指标。在具体衡量上,师资结构包含数量与质量两方面的考量:一方面,考虑了普职教育生师比的差异;另一方面,涵盖了普职教育生均高学历、高职称教师占比差异。经费结构包含了生均事业费、公用经费等指标差异;硬件结构包含了生均校舍面积、生均图书、生均固定资产、生均教学仪器设备指标差异;产出结构则反映普职教育的相对流量差异,用普职毕业生数差异衡量,属于产出纬度的考察。上述5个方面相互联系,从数量、质量差异层面共同反映普职结构。

经济高质量发展同样是数量和质量的有机统一,具有有效性、协调性、创新性、持续性和分享性等特征[20]。中国经济发展重心从规模速度到质量效率的转换,使教育在培养人才促进经济增长、满足产业结构需求的同时,必须关注创新发展、绿色发展等经济发展品质提升的要求。“十四五”规划中就明确提出要坚持创新发展、绿色发展、共享发展[21]。目前,在经济高质量发展评价上已形成较为完备的评价指标体系,在借鉴相关研究的基础上[22][23][24][25],结合数据的可获得性,围绕经济总量增长、产业结构升级、发展路径优化(创新发展、绿色发展)与福利水平提高(共享发展)四个维度五个层次构建经济高质量发展系统评价指标体系。其中,产业结构包含产值结构、就业结构、产业结构合理化、高级化四个方面;创新发展包括创新投入与创新产出;绿色发展包含生态环保与节能减排;共享发展包含福利改善和成果分配两个层面,5个层次共涵盖27个测量指标,见表2。

(三)测算方法与数据来源

在普职结构与经济高质量发展指标体系构建的基础上,按照如下步骤计算各指标权重,合成普职结构与经济高质量发展指数,具体实施步骤分成三步[26][27]。第一,指标标准化、无量纲化处理。为增强指标可比性,采用“相对比较法”对不同属性的指标进行标准化处理:正向指标:Ki=(Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin);负向指标:Ki=(Xmax-Xi)/(Xmax-Xmin);其中,Ki为第i个指标分值,Xi为第i项次级指标原始值,Xmax、Xmin 分别为样本区间指标取值范围的最大、最小值。对于适度指标针对指标特性采用两种处理方法。一是以1为对照,越接近1表示越适度,通过减法一致化Ki=1-|1-Xi|来对指标进行标准化,如生均师资、经费、硬件等相关指标。二是采用国际比较的方法,如普职学生数等相关指标,基于经济合作与发展组织(OECD)国家数据确定该类指标的适度值再进行标准化。第二,权重分配。为避免单一赋权方法的局限性,采用组合赋权方法确定指标权重[28][29],分别使用层次分析法(AHP)和熵值法计算指标权重,然后基于偏差平方和最小方法求得最优组合赋权系数。第三,指数合成。利用公式INDEX=∑ni=1 wipi合成普职结构与经济高质量发展指数,其中,wi表示第i个指标的权重,pi表示第i个指标标准化后的值。

本研究的数据主要来源于历年的《中国社会统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国教育统计年鉴》《中国教育经费统计年鉴》,等等。个别缺失数据,用插值法进行填补。此外,需要说明的是,对GDP等涉及价格因素的指标,采用1978年不变价进行平减以消除价格因素的影响。产业结构合理化的计算采用泰尔指数进行测算[30]。中职学校固定资产、校舍面积、图书册数、教学仪器设备资产值指标同时包含产权与非产权数据。

三、普职结构与区域经济高质量发展耦合协调测度结果

(一)普职结构指数与经济高质量发展指数

基于上文构建的指标体系,利用搜集到的原始数据,分别测算出2010-2020年我国普职结构与经济高质量发展综合指数(综合得分),并勾画出其变化趋势,见图2。整体来看,观察期内全国普职结构指数与经济高质量发展指数的年均增长率分别为0.66%、2.69%。分时段来看,普职结构指数在“十二五”“十三五”时期的年均增长率分别为1.01%、-0.41%;经济高质量水平指数在两个时期的年均增长率分别为3.13%、2.28%。相较于“十二五”时期,“十三五”时期普职结构指数增速表现出下降态势,经济高质量发展水平增速放缓。

鉴于客观存在的区域发展差异,进一步探究四大区域普职结构与经济高质量指数的变化趋势,见图3。整体而言,四大区域普职结构指数处于波动变化之中,经济高质量发展指数整体上升。东、中、西、东北地区的普职结构指数年均增长率分别为0.52%、-0.01%、0.58%、-1.81%,经济高质量发展指数年均增长率分别为2.12%、2.91%、3.9%、2.11%。分时段来看,相较于“十二五”时期,“十三五”时期我国东、中、西部地区普职结构指数增速整体呈下降趋势,经济高质量发展指数随时间推移增速放缓。而东北地区则相反,其经济增速在“十三五”时期的表现相对要更好。

从指标的绝对值数据来看,两系统指数在观察期内的均值数据表明,四大区域经济高质量发展指数排序为:东部>中部>东北>西部;普职结构指数排序为:中部>西部>东北部>东部。结合上文分析可以发现,虽然西部地区的经济高质量发展水平处于末端,但其经济增速居于首位,表现出明显的追赶效应。中部地区的普职结构指数在四大区域中位居榜首,但年均增速放缓,表现出下降趋势。上述分析可以对数据有整体的把握,但如前所述,单纯谈论普职结构指数的增长或降低,意义有限。良好的普职结构系统是与经济高质量发展系统的协调与匹配,这种协调指向对普职结构发展的有益约束与规定[31]。因此,有必要进一步计算两系统的耦合协调水平。