小学语文依证思辨教学的有效策略

作者: 杨源育

摘要:统编小学语文教材凸显思辨性阅读与表达的重要性,着重锻炼学生的批判性思维,深化其阅读能力。“思辨性阅读与表达”内核是思维发展,思维贯穿在学习过程的始终。在小学语文学科的教学中,教师要有意识地设计学习任务,引导学生进行思辨性阅读活动。以《两小儿辩日》一课教学为例,通过创设情境任务、构建进阶活动、组织语文实践,引领学生在阅读中寻觅证据、分析推理,培育其形成有理有据的表达能力与良好的理性精神,重点探索以证据为核心开展语文思辨性阅读教学的有效策略。

关键词:思辨性阅读;证据意识;理性精神

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称新课标)在“思辨性阅读与表达”的教学提示中指出,“第三学段,应引导学生分析证据和观点之间的联系,辨别总分、并列、因果等关系,有条理地表达自己的观点”。这一要求清晰地表明,小学高年级阶段的学生在语文学习中,需要着重培养通过证据来支撑自身观点的能力,并且要能够以清晰、富有逻辑的方式将观点表达出来。统编版语文教材六年级下册第五单元围绕“科学精神”主题,以“明确观点与论据的关系”为核心概念,其目的是引导学生分析证据与观点之间的联系,培养他们清晰、准确、有条理地表达观点。《两小儿辩日》作为该单元的经典文言文篇目,凭借其独特的辩论形式和深刻的哲理内涵,成为培养学生思辨能力的优质资源。在教学中,通过基于证据开展思辨性阅读,帮助学生深入理解文本内容,掌握运用证据来支撑观点,从而有效提升逻辑思维与批判性思维能力,提升文本阅读能力,为实现全面发展奠定基础。

一、创设情境任务,明确学习目标与实践路径

本单元围绕“科学精神”人文主题,编排四篇不同体裁课文,包括两篇文言文和另外三篇文章:《文言文二则》引导学生通过事例说明观点,《表里的生物》教会学生如何根据评价来形成对人物的观点,《真理诞生于一百个问号之后》指导学生有序组织事例证明观点,《他们那时候多有趣啊》则让学生感知科幻故事的独特魅力。课文从不同角度呈现人们的思考与探索,逐步深化学生对“科学精神”的理解。此外,本单元还通过阅读链接《詹天佑》、口语交际“辩论”、习作《插上科学的翅膀飞》及语文园地“交流平台”等板块对“科学精神”这一主题进行了有益的补充和拓展,为学生提供了丰富多样、生动有趣的学习素材和实践机会。

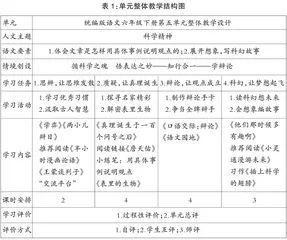

基于教材分析,本单元采用单元整体教学(见表1)的方式进行,设置“循科学之魂悟表达之妙——知行合一学辩论”主题。在单元主题统领下,教师精心设计了四个层次分明、环环相扣的学习任务:首先,“思辨,让思维发散”旨在引导学生系统地整理和分析观点;其次,“质疑,让真理诞生”,通过此环节帮助学生理解事实与材料之间的联系;接着是“辩论,让观点成立”,在这一部分中,学生将学习如何有效地表达证据以及展现个人独到的见解;最后,“科幻,让梦想起飞”,鼓励学生发挥创造力创作科幻作品,从而激发他们的想象力。

(一)分层次的课题学习目标是关键

在单元整体教学设计中,教师要依据课程标准、教学内容、学情等因素,先明确整个单元的教学目标,充分体现文本特点和教材单元要求。在此基础之上,进一步细化明确每篇文章的具体教学目标,然后再对每一堂课的教学目标进行详细而精准的规划,从而保证从单元到课时各级教学目标之间具有紧密的连贯性和高度的一致性。具体来说,单元目标设定整个单元总体教学期望结果;学习任务目标则将单元目标进一步分解为更具体的小目标,旨在服务于单元目标的达成,并聚焦于单元内不同板块或任务的具体要求;活动目标明确了每个学习任务中具体活动的期望要求与标准,为教师组织和实施教学活动提供了明确的指导;课时目标则是将活动目标进一步细化到每一节课上,确保教学能够循序渐进地推进,学生能够逐步实现各项目标,不断提升自身的语文素养和综合能力。

《两小儿辩日》一文在本单元学习任务群中起承上启下的作用,本课学习目标分三层,在同一课时分别达成:

基础性目标:正确读写“辩、斗、盘盂、沧沧凉凉”等文言字词,准确理解含义;流利、有感情朗读课文,充分感受文言文所特有的韵律美,熟练背诵全文。

单元要素目标:细致梳理两小儿辩论观点和理由,深入分析论证逻辑,体会用具体事例说明观点的方法;小组合作完成“辩论分析表”,清晰呈现辩论结构和思路,理解辩论本质。

学段素养目标:深入思考辩论合理性,提出独特见解,有理有据清晰表达;突破常规思考太阳远近问题,激发学生的创新思维和探索精神,培养学生的高阶思维能力和综合素养。

(二)多元化的语文实践活动是路径

新课标在课程性质中指出学生应“在真实的语言运用情境中,通过积极的语言实践,积累语言经验”。这一真实的语言运用情境要联系学生的生活实际,服务于解决现实生活中的真实问题。六年级学生的生活和交往范围不断扩大,自主获取信息的渠道不断拓展,他们的注意力不再满足于自身、学校、家庭这些领域,开始更多地关注不同领域的热点问题。由于每个人思考问题的角度不同,对同一问题产生的观点可能存在分歧,对于容易产生分歧的问题,可以展开辩论。基于这一要求,本课时的语文实践活动突出学生在课堂中的主体地位,紧密结合学生的学习情况,设计了交流、探究、评议等多元化形式,重在引导学生学习发现、思考、探究问题的思路和方法,构建完整的知识体系,为后期开展辩论赛做好准备。

教师精心设计驱动性学习任务,引导学生进行自主探索。例如教师设计了“两小儿在争论什么问题”“他们各自持有怎样的观点”等启发性问题,学生初读课文,交流故事内容,完成课堂练习单(见表2)。在这个过程中,教师充分给予学生一定的时间和空间,让学生能够自由展开思考和交流,拓展多方思维,学生明确两小儿核心辩题是太阳距离人的远近,为后续的深入学习奠基。这种自主探索的学习方式,能够充分激发学生学习兴趣和主动性,培养自主学习能力和问题意识。

在教学中,教师结合课堂练习单,组织学生研读课文深入探究,辅助其提取文中有思辨价值的信息,让学生在课堂活动中,结合具体的阅读任务,分享自己发现的有价值的信息,其他学生需要认真倾听,培养学生深度探究能力。表2内容的呈现,能提醒学生按照课文中的内容,梳理两小儿的生活经验、观察到的生活现象以及观点,形成良好的思辨习惯。

古人的观点具有一定的时代局限性,教师在教学中适时地提供现代科学研究成果资料(见表3),重视引导学生从不同角度评议两小儿观点的优劣,思考其合理性与局限性,科学审视这一场经典辩论。学生在评议过程中,能够准确地评价观点的优劣,并提出自己的改进意见。

二、构建进阶活动,深化证据收集与逻辑分析

著名教师李竹平认为:“一个具体学习任务的完成,应该是一个具有层次性和进阶性的过程。教师设计的学习任务应呈现出学生完成学习任务的路径,反映学习是如何有层次地推进行。在《两小儿辩日》教学中,教师依“理解辩论内容一分析辩论逻辑一评价观点价值”搭建进阶型活动框架,旨在深化学生的证据收集与逻辑分析能力,逐步提升学生的思辨水平。

对学生而言,梳理文本内容并不难,但要明确证据与观点,并清晰地理解二者之间的关系,还需要借助相应的学习工具和教师的指导。在教学中,学生一边自主阅读课文,圈点勾画提炼两小儿观点与理由,一边填写“辩论手卡”。教师巡视指导学生抓取关键信息,明确一儿观点为“日初出时太阳离人近”,理由是“日初出大如车盖,及日中则如盘盂”;另一儿观点是“日初出时太阳离人远”,理由是“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤”,提升概括与证据提取能力,为后续的深入分析和辩论奠定了坚实的基础。

在教学中,教师巧妙地引导学生从生活常识、科学知识等维度思考质疑,针对“早晨和中午太阳的大小与温度差异能否表明太阳距地球远近不同”这一问题展开讨论,并在这个过程中走进学生,倾听学生的交流,及时引导,以防学生讨论偏题。当学生遇到分歧时,教师鼓励学生在回顾手中的“辩论手卡”,再次深入分析文本并结合实际找支撑或反驳理由,从而深化学生对辩论逻辑的理解和把握。

指向“思辨性阅读与表达”的评价学习要特别关注学生的思考过程和思维的方法,鼓励学生对文本进行评价。教学中,教师引导学生积极主动地评价文本中两小儿的观点,让学生说一说“你赞同谁的观点,说说自己的理由”。这样的思辨性任务能引导学生在深入解读文本的同时,进一步思考对认识自然、追求真理的启示。当然,在引导学生进行评价的过程中,教师要充分尊重学生的不同观点,不断地追问“还有不同的看法吗”,鼓励学生多角度思考,并独立表达自己的思考成果,积极培育学生的多元思维,借全班交流促进理性思维协同发展。

三、组织语文实践,提升依证思辨与理性表达

学生在问题解决过程中,需要通过丰富多样的语文实践活动形成和提升核心素养。典型的语文实践活动应体现渐进性、综合性和拓展性的理念,以满足学生不同阶段的学习需求和发展要求。在本课的学习中,学生从对文本初步理解逐步过渡到复杂观点论证,在任务难度的不断加深中,稳步提升思辨能力。教师注重学习过程的引导,让学生从理解文本证据到运用证据进行辩论,再到拓展思考相关问题,使学生在学习过程中不断提高理性表达能力,实现思维螺旋式上升。

对于六年级的大多数学生来说,他们已经具备了在思辨性阅读中找出文本证据的基本能力。然而,在实际教学中发现,学生虽然能够通过阅读《两小儿辩日》找出辩论的关键语句,但在如何依据这些证据做到有序表达支持观点方面,却存在一定的困难。因此,教师设计问题串,以“两小儿在辩论中分别运用了哪些观察现象作为证据?这些现象是否有针对性?证据如何得出?”引导学生要依据文本证据做到有序口头表达,从而有效培养学生的证据意识与分析能力,为后续的辩论活动和深入思考夯实基础。

“思辨性阅读与表达侧重于抽象思维,须借助学习工具呈现思维过程、展示学习结果,以便自我调整学习活动,提高学习的自我效能感”。教师以“金牌小辩手”为课堂实践活动主题,精心组织学生开展辩论活动,要求学生在辩论过程中清晰地表达自己的观点,合理地运用证据来支持自己的论点,同时要尊重对手,注意语言表达的准确性和逻辑性,避免出现模糊或矛盾的表述。

教师进一步拓展教学活动,通过介绍孔子是当时伟大的教育家、思想家,被后人尊称为圣人,同时也是当时最博学的人之一这些背景知识,引发学生对孔子在文中表态的“不能决也”的深入思考。学生进一步透过表象看真相,思辨“不能决”的深层含义,感受孔子作为教育家的伟大品质。最后教师通过布置课后延学作业,引导学生查阅相关资料,进一步完善自己的观点,培养学生严谨的治学态度和勇于探究的精神,使学生在拓展学习中不断提升自己的理性精神和综合素养。

时代的发展推动了教育的改革,教育的改革伴随着学生培养方向的调整,新时代的教育需要更注重学生的思维发展和思辨能力提升,尤其基于证据开展思辨的能力。《两小儿辩日》的教学实践作为小学语文依证思辨教学一次宝贵的实践探索,通过一系列精心设计的策略,学生在思辨性阅读与表达方面得到了切实有效的培养与提升。在这个过程中,学生学会了从文本中寻找证据,通过分析证据支撑观点,以逻辑清晰的方式表达自我,在潜移默化中逐步养成理性精神,助力学生在未来的学习和生活中更好地运用思辨能力解决问题,成为具有独立思考和理性判断能力的终身学习者。