中职语文中古诗词的语用价值探索

作者: 李天宏

摘要:本文紧扣中职语文古诗词教学,以《诗经》二首为切入点,深入探究其语用价值与实践路径。在语用价值方面,从语文学习层面来看,古诗词是融合多元语用能力培养的关键载体;从课程内容角度,结合“三大文化”学习内容占比,古诗词凭借其承载的厚重文化内涵,成为深度学习的优质语用材料。而在实践路径上,本文则围绕提升语理基础、建构语感能力以及促进语意表达展开,助力中职语文课程教学质量提升以及学生语用能力的发展。

关键词:古诗词;中职语文;语用价值;《诗经》二首

2020年版《中等职业学校语文课程标准》(以下简称“《课程标准》”)将语文学科核心素养界定为“是学生在语文学习中获得与形成的语言知识与语言能力,思维能力与思维品质,情感、态度与价值观的综合体现”。虽在其文字表述中未直接提及“语用”这一术语,然而通过深入剖析其内涵可以发现,其本质上已与语用要义紧密相连。结合教学实践和个人思考,本文以《诗经》二首为例探讨古诗词在中职语文课程中的语用价值以及如何促成学生“语言文字运用”能力的提升。

一、古诗词在中职语文课程中的语用价值

就语文学习层面而言,古诗词成为融合多元语用能力培养的关键载体。但较长时间以来,中职语文将语文学习禁锢于教室之内,直至2023年9月中职语文统编版教材开始投入使用,才呈现出积极变革之势,无论是文本单元、整本书阅读单元,还是活动单元以及语文综合实践环节,皆着重强调基于专题学习所开展的听说读写融合式言语实践。这意味着,语文学习不再是孤立的课本阅读行为,而是全方位、综合性地促使学生将所学知识运用到实际语言情境之中。同时,语文基础模块教材摒弃了单纯以文体组元的旧有模式,代之以专题组建单元,摆脱对学科知识与技能序列的刻板线性排列,全力聚焦于引导学生围绕单元核心任务,对各类学习要素进行有机整合与综合运用,以此解决实际问题。

古诗词作为承载厚重文化内涵的经典文学形式,当之无愧地成为深度学习的优质语用材料。比如诗词与诗词之间所构成的具有易联结特性的语用材料:同一诗人的不同作品在主题表达、意象运用、风格等方面呈现的内在连贯性与相似性;不同诗人处于相同或相近的时代背景下,其诗词创作呈现的共性特征等等。通过对这些古诗词比较鉴赏分析,能有力地推动深度学习的发生,亦能逐步构建起系统且深入的语文知识体系与语用能力素养。

二、中职语文课程发挥古诗词语用价值的实践路径

(一)积累个体语言经验提高语理基础

个体语言经验是个体在日常生活语言交流实践中逐步沉淀而成的知识与技能总和,涵盖了对语音、语法、词汇、语用等基础语言要素的认知以及实际运用能力。而语理能力依托于个体对字、词、句、篇、语、修、逻、文等规则的系统认知与内化。从本质上讲,语理能力是在语感基础上的升华,二者相辅相成,共同作用于个体的语言运用实践。积累个体语言经验能够为个体提供了大量丰富且多元的语言样本,促使个体在接触、分析、运用这些样本的过程中,不断深化对语言规律的理解,进而强化语感并提升语理。

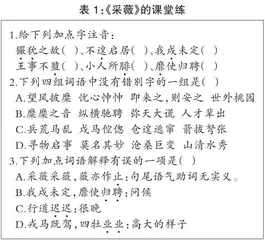

在中职语文课程体系里,个体语言经验的累积起始于对字词的精研。一是聚焦字词积累,夯实语用根基。在《诗经》二首的教学中,字词的积累主要以课堂练的形式加强学生的印象。例如《采薇》的课堂练,布置字音、字形、字义考查板块(见表1)。二是深耕段式领悟,雕琢语用架构。当学生迈过字词积累的初级阶段,段式的研习成为深化语用能力的关键阶梯。古诗词虽篇幅精悍,却在段落构造上暗藏乾坤。在教学时引导学生拆解、领悟其中的逻辑关联,反复揣摩因果推进、并列铺陈或动静虚实转换等。比如在《诗经》二首的教学中,为让学生能够深度领悟古诗词段落间的内在逻辑,精准把握语用架构的精妙之处,设计情境默写。

(二)以探究式的学习形式建构语感能力

建构语感需以诵读、设问、想象的手段,进而升华语用境界。在《诗经》二首的教学中,诵读部分可设计朗读正字音、正节奏、疏通诗句、全文诵读。在《静女》的诵读中需要特别引导学生对比《静女》与过往所学《诗经》篇目在句式层面的差异。相较于常见的四言句式为主的《诗经》篇章,《静女》呈现出独特的五言结构,针对《静女》中的五言句诵读方法,要给予细致的指导。音节节拍明确其遵循二三的划分原则,初步把握诗句的韵律起伏;意义节拍方面则进一步将其细化为两种模式,即二三、一四式。以“俟我于城隅”为例,诵读时需在意义上拆分为“于城隅”(状语后置结构)与“在城隅等我”,让学生在朗读过程中精准理解诗句的语法构成与语义逻辑。对于诗句中的特殊语法现象,如“匪女之为美”一句,教师要着重强调“匪”作为否定判断词,充当谓语成分,在朗读时需有适当停顿以突出语法功能,而句中其他部分作为宾语,朗读时则可连贯读出,不停顿。

在完成基础的诵读环节后,设计问题链引导学生研习赏读。比如探究《静女》中的“静女”是否如其名般娴静。可引导学生透过诗句细节,挖掘女子隐藏的俏皮、活泼性格,突破表面字义的局限。思索“匪女之为美”能否变更为“匪其为美”,可引导学生钻研古汉语语法规则、词汇表意差异以及诗句韵律美感。还可通过提问加深理解:如果你是男主人公,对于“彤管”和“荑草”,你更喜欢哪一种,为什么?让学生代入,锻炼学生的共情能力与逻辑表达。或者问:诗中如果安排女子出场,效果好不好?进而让学生理解留白手法在营造意境、激发想象方面的独特魅力。

在《采薇》的教学中,问题链可围绕士兵的忧愁根源层层展开。比如:“诗中的‘我’为何而忧?从哪些诗句可以看出来?”引导学生聚焦文本,梳理思乡之苦的关键诗句“我行不来”“靡使归聘”“行道迟迟,载渴载饥”,精准定位情感线索。随后顺势追问:“回家本应快乐,为何归途‘我心伤悲,莫知我哀’?”促使学生结合战争背景,探究深层原因,深刻领悟战争给百姓带来的伤痛,并在此基础上拓展学生历史视野与人文情怀。同时教师也可给出直接抒情语句“心亦忧止”“忧心孔疚”“忧心烈烈”,追问学生是否能在《采薇》中找到除此之外的表现手法。让学生了解赋、比、兴的特征与重章叠唱的表达技巧:前三段是比、兴和重章叠唱,四五两章是赋,最后一章为借景抒情、营造意境。

如此,能够引导学生拆解古诗词的内在逻辑,精准把握语用架构,从字词、句式、段落至整体意境营造与情感抒发,全方位锤炼学生的语用能力。

(三)兼顾口语教学活动促进语意表达

语言运用的归宿在于精准的语意表达,其终极追求是助力学生实现出口成章、落笔生花的愿景。教师应设计综合运用听、说、读、写、思等的语文实践活动,使学生在知识汲取与实践运用的交互循环中,将外部优质语言资源内化为自身的语用能力,大胆借用、化用、创新,赋予作品以新颖立意以及深邃思想内涵。《诗经》二首适合口语教学,可创设适配情境,精准聚焦于学生倾听、陈述、转述等多元能力的定向培育,为口语能力进阶筑牢根基。例如《静女》的教学,可让学生分饰诗中的男女主人公以及旁白等角色,通过生动的表演“说”来展现诗歌所描绘的约会场景。

依据诗歌内容,可拆分为三个递进式场景:第一幕“月上柳梢头,人约黄昏后”,构建出朦胧月色下,男青年阿康满怀期待赴约,于城角楼翘首以盼的情境,着重凸显其等待时的焦急心理,通过台词“凉风有幸,秋月无边,我思娇的情绪好比度日如年……”及抓耳挠腮、来回踱步等动作设计,生动还原男子盼而未得的急切;第二幕“投我以木桃,报之以琼瑶”,切换至两人相见后互赠信物的温馨场景,地点依旧设定在城角楼,男女主人公在此交流情感,展示信物,旁白适时介入解读红色信物背后爱情的炽热真挚,强化情感张力;第三幕“执子之手,与子偕老”,场景移至郊外,伴随秋日美景,女主人公赠送荑草,男主人公深情回应,借由经典诗句引用,升华两人爱情至相守一生的承诺高度,层层铺垫,完整呈现恋爱发展轨迹。

古诗词在语文学习及课程内容层面彰显关键意义,既为多元语用能力培养提供载体,又凭借承载“三大文化”成为深度学习的优质素材。过往侧重于文学赏析的模式,虽在一定程度上滋养了学生的人文素养,却未能充分释放古诗词在语言运用层面的巨大潜能。通过教学实践,围绕语理基础、语感能力、语意表达构建的教学路径切实可行,能有效地提升学生语用能力。