“三新”背景下高三地理单元作业设计探究

作者: 陈钟卫

摘 要:在“三新”背景下,目前的高三地理作业设置存在较多的问题,造成学生的知识、能力和素养水平难以达到高考的要求。而整合课标、教学内容和考情及学情的单元作业,能在主题的引领下创设关联情境,设置进阶问题,有助于学生知识的掌握、能力的提升、核心素养的培养。文章以河流地貌的发育为例探讨“三新”背景下高三地理复习单元作业设计的步骤及实践反思。

关键词:“三新”背景;高三地理;单元作业

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2025)04-0121-04

在新教材、新课标、新高考的大背景下,随着新高考对学生核心素养和关键能力考查比重增大,高三地理复习时间紧、任务重、难度增。受传统教学方式和观念的影响,高三地理作业的布置方面存在较多的问题,比如形式单一、结构松散、情境间关联度弱、问题设置指向高阶思维涉及少等现象,造成学生的知识、能力和素养水平难以达到新课标的要求。

在高三复习阶段,学生已经学习了必修和选择性必修的内容,但知识体系仍比较松散,思维能力有待于向高阶方向发展,核心素养水平有待提高。而近年来,高考地理试题对综合思维素养的考查几乎贯穿全卷,也不断加大了对地理实践力的考查,如考察、实验、调查等,考生在这些题目的得分率往往不高。单元作业是在单元主题统领下,为完成单元学习目标和任务而设置的有关联性、递进性和系统性的学习任务群。文章研究教学实践后,认为单元作业设计有利于问题的解决,对高三地理复习起到提质增效的作用。

一、 单元作业设计的理论基础

(一)整体主义理论

1926年,哲学家斯马茨在《整体论与进化》一书中首次提出“整体论”。基于此发展而来的“整体教育”思潮,强调学习过程中知识结构的整体性,突出知识间的丰富联系,以促使学生获得良好的认知结构并促进知识与方法的迁移。

单元作业设置要重视课时内部不同部分之间的关联,不同课时之间的作业也应在特定的主题或专题的范围内,以课标、课程内容和学情进行整合,形成一个整体。

(二)建构主义理论

建构主义认为学习是学生构建自己知识的过程,是主动对外部信息进行选择和加工。学生要充分利用自身已有的知识和经验,解决新情境下的新任务和新问题。在这一过程中,学生形成新的知识体系和思维建构。

单元作业的情境设置应基于真实情境,设置的问题应具有进阶性,总体上应遵循由易到难的原则,在知识建构的基础上,进行方法和能力的迁移。除了书面表达的能力之外,还应注重口头语言表达能力,小组合作探究能力,设置多样化的作业类型。

(三)深度学习理论

布鲁姆认知领域层次理论将学习层次分为六层,即识记、理解、应用、分析、综合、评价。结合一些专家观点,前两层为浅层学习,后四层为深度学习。为了促进学生的深度学习,应基于特定的主题,设计针对性问题任务驱动,进行自主或小组探究并注重对学生的过程性评价和思维结构评价。

二、 单元作业设计步骤

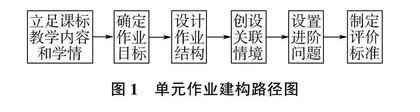

基于课标,从大单元的视角出发,整合必修和选择性必修的相关内容,对标高考,确定大情境背景下的单元作业设计。作业的设置应以真实情境为依托,设计关联性、进阶性的问题,使学生在问题情境中进行探究和思考,从而达成学生的知识巩固、能力提升和素养形成。单元作业建构的路径如图1所示。下面以“河流地貌的发育”单元为例,介绍高三地理单元校本作业设计的步骤。

(一)明确单元作业目标

本单元的课程标准是“结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地形形态的关系”。涉及的教学内容主要有河流的侵蚀地貌、堆积地貌、综合性地貌及河流地貌对人类活动的影响。结合课标、单元教学内容和考情、学情,确定本单元的作业目标为:①能以区域自然特征作为对河流地貌探究的逻辑起点(区域认知);②能够在不同时空组合条件下,结合内外力因素,分析某具体河流地貌的变化过程(综合思维);③能够理解河流地貌与人类活动的相互影响,形成因地制宜的发展观(人地协调观);④能够应用控制变量法,设计冲积扇模拟实验(地理实践力)。各课时的作业目标应以单元作业目标作为基础设置。

(二)梳理单元知识体系结构

单元知识体系是作业框架的基础。在高三地理复习过程中,教师应确保作业内容能够覆盖高考的主干知识,除了教材知识之外,还应增加一些迁移拓展性知识,优化知识结构。例如,教材中关于河流地貌的内容主要有河谷、洪(冲)积扇、河漫滩、牛轭湖、三角洲等,可增加河流袭夺、曲峡、河流阶地等内容。图2为“河流地貌的发育”单元知识体系图。

(三)设计课时作业及综合作业框架

单元作业分为“课时作业”和“单元综合作业”,每个课时作业又可分为基础巩固、能力提升、迁移拓展和学以致用4个层次,体现思维的进阶性及类型的多样性。基础巩固和能力提升主要考查地理必备知识,在课堂上完成,迁移拓展和学以致用则在课后完成。具体作业框架如表1所示。

“河流地貌的发育”单元作业共设置5个课时,有4个课时作业和1个单元综合作业。课时1为河谷发育和河流袭夺,课时2为曲峡曲流和河流阶地,课时3为洪(冲)积扇和河漫滩,课时4为三角洲及河流地貌对人类活动的影响,课时5为单元综合作业。每个课时作业内都设置不同层次的试题,并限时完成。在设计单元综合作业时,提供以赤水河为主线的系列情境,对上游峡谷瀑布、红军“四渡赤水”的渡口位置选择、丙安古镇选址及其河滩沉积物的地质演变、生态河发展进行探究。

(四)创设关联情境和设置进阶问题

课时作业之间应有相应的逻辑主线,课时内的作业问题设置要前后关联、层层递进、由简到繁,注重对学生高阶思维的培养。依托情境主题,通过横向展开、纵向追问、对比辨析、开放创新等类型设置问题。问题的设置可以通过改变问题的限定词,如时空的限定、要素的限定、比较的限定等,改变思维的角度,目的在于考查学生思维的灵活性和敏捷性。例如,对时空的限定,可根据时空的组合,同时同地侧重于考查区域特征的认知;同时异地侧重于考查区域的差异和联系;异时同地侧重于考查地理事物的演变;异时异地则侧重于考查区域之间的联系和发展。

高三阶段的作业习题,问题的设置还应关注学生原有认知结构与现实情况不符时产生的认知冲突,比如直觉与事实、一般与特殊、整体与局部、正向与逆向等。充分利用这些“冲突点”,设置合理的问题,激发学生的探究欲,进行自主探究或小组合作,通过问题的解决,促使能力提升和地理核心素养的达成。例如,在“三角洲”这部分内容的作业设计,除基础性的知识巩固作业外,笔者还设计了如下的进阶性问题(表2),以达到提质增效的目的。

在“三角洲”作业设置中,探究一的问题主要是与前面已学过的洪(冲)积扇、河漫滩知识相关联,并归纳出河流堆积地貌成因的共性。引导学生从堆积地貌的形成条件出发,从时空综合、要素综合的角度,锻炼综合思维能力和归纳能力。

探究二来自高考试题的改编,通过设置两个对比的区域,从区域认知出发,既能体现对比辨析,又能考查学生的要素综合、时空综合和地方综合思维以及逆向思维能力,也隐含着人地协调观。要获得本题的解答,需要联系流域上游和下游、影响堆积地貌的要素、要素关联等知识体系和思维体系,从过程的角度,正向和逆向进行分析。

探究三来自高考真题改编,第(1)题是后面问题的基础,从要素关联的角度考查河口输沙量的影响因素。第(2)考查地质历史时期区域地貌发育过程及其与气候、水文等要素的联系。以恒河河口输沙量1.1万来的变化来反推西南季风的变化为切入口,侧重考查学生的逆向思维能力、逻辑推理能力。根据材料信息应把影响河口输沙量的“流域面积”“流域地形”“植被覆盖率”排除,主要是降水量的变化,其逆向推理过程为:输沙能力锐减←径流量变小←降水量变小←西南季风携带的水汽量变小。第(3)题则注重建立知识和思维体系,并能够在新情境下进行知识和能力的迁移。

探究四强调地理实践力的培养和知识的迁移能力。闽江流域学生比较熟悉,更容易引起学习的兴趣和热情,把课堂上掌握的知识和分析问题的能力迁移到身边的真实情境中,有利于提升学生的区域认知、综合思维、人地协调观和地理实践力。

(五)重视设置建构思维导图类作业

高三地理单元作业,应重视“思维建模”,绘制思维导图,建构的思维模型应在新情境下能够迁移,并进一步矫正思维模型。学生做作业的过程,也是学生主体思维建构的过程,不同的学生思维结构体系不同,可借助思维工具让学生的思维外显。

以“三角洲”这部分作业的探究三第(3)小题为例:有学者预测恒河三角洲未来将萎缩,分析该预测成立的条件。该题可让学生建构影响河口三角洲面积变化的思维导图(图3),让学生的思维可视化。依此思维体系,可推导出三角洲萎缩的条件主要有气候变暖导致海平面的上升;气候变化导致降水减少、人类活动导致入河泥沙减少,河流的输沙量减少;地壳下降且下降速率快于泥沙淤积速率。

(六)单元作业评价

作业评价是单元作业设计的重要环节,单元作业评价主要分为两部分:对单元作业本身质量设计的评价和对学生做题效果的评价。

对单元作业本身的评价,可以结合双向细目表进行。双向细目表由考查内容(纵向)和考查目标(横向)构成的表格,是命题最常用的分析工具和设计方案,高中地理单元作业可用其指导单元作业的编制。双向细目表包括作业序号、考查内容(考点)、能力水平要求、学科核心素养、预计区分度、预计难度、能力层次、试题来源等。

学生作业效果评价要紧扣单元作业目标进行设计,包括过程性评价和形成性评价。评价标准可结合SOLO分类理论,把握操作思维结构评价的关键点,重点评价学生的思维结构水平。依此理论,学生的学习结果表现出来的思维状况从低级到高级依次为无结构、单点结构、多点结构、关联结构和拓展抽象结构五个层次。文章仍以“三角洲”作业内容的评价为例,建立评价标准(表3)。

三、 结论

高三地理单元作业设计,以真实问题情境为依托,注重知识的覆盖和思维的进阶,有利于构建知识体系和思维体系,有助于核心素养的落实。

但在使用作业的过程中,也存在着一些问题,如为了追求知识的覆盖面,侧重点不够突出;一些试题的情境设计跟生活的实际经验有一定的差距;题组之间的思维进阶有待进一步关联;试题的难度比应该更合理等。这些,今后应进一步研究。

参考文献:

[1]钟启泉.“整体教育”思潮的基本观点[J].全球教育展望,2001(9):11-18.

[2]陈琦,张建伟.建构主义学习观要义评析[J].华东师范大学学报(教育科学版),1998(1):61-68.

[3]何玲,黎加厚.促进学生深度学习[J].现代教学,2005(5):29-30.

[4]何雪梅,梅国红.基于思维进阶的高中地理单元作业设计——以土壤为例[J].中学地理教学参考(上半月),2021(10):41-44.