跨学科主题视域下初中历史教学方式的转变研究

作者: 游国宝

摘 要:在跨学科主题视角下,相关学科间的边界应是开放的。所以,在初中历史教学中可以适当地引入其他学科知识,突出大单元、多学科视角,有助于突破单一课时内容、单一学科知识对学生视野和思维广度的限制。通过跨学科的教学设计,推动历史学科与其他学科知识的整合,增强实践性教学活动,可以在一定程度上改变以往教师教知识、学生学知识,教学的核心和主要目标是知识的教学方式,促进学生核心素养的发展。

关键词:跨学科主题视角;初中历史;教学方式

中图分类号:G633.51 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2025)04-0145-04

随着信息化、网络化时代的到来,具有独立性、自主性、创新性和批判性的人才成为社会的需求,反映在课程育人导向上为学生核心素养的培育,其内在理念是以“学生为本”,关注学生个性化、多样化的学习和发展需求。所以,时代要求教师要从“知识本位”向“素养本位”教学方式转变。国家颁布的《义务教育历史课程标准(2022年版)》新增的跨学科主题学习板块,或许可以给予初中一线历史教师向“素养本位”教学方式转变一些有益的启示。

在跨学科主题视角下,相关学科间的边界应是开放的,各学科的知识与技能都是教师施于教学、学生用于解决问题的资源。地理学科与历史学科之间存在紧密的关系,历史教师在进行教学时,可以引入地理学科知识,帮助学生在长时序中认识历史事件、人物、现象等,拓宽视野。

一、 引入其他学科知识,拓宽学生的历史视野

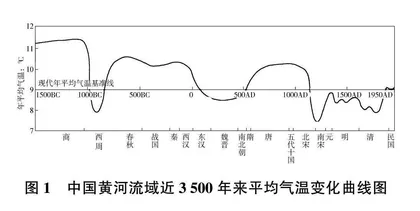

北方游牧政权和中原农耕政权的互动关系是中国历史上一个显著的现象。在进行复习时,教师采用“中国黄河流域近3500年来平均气温变化曲线图”(图1)引导学生从气候角度认识这种互动。

由图1可知,近3500年来中国黄河流域曾经历过3个气候温暖湿润时期和3次大规模的变冷。在气候温暖湿润时期,北方游牧政权与中原农耕世界较能和平相处;反观气候变冷,则冲突不断。结合中国历史,第一次大规模变冷发生在西周,《竹书纪年》中就有公元前903年长江、汉江结冰的记载。在西周青铜器铭文中也多见这一时期中原地区与周边“戎”“狄”“羌”“玁狁”等民族交战的记录,他们大多是北方游牧民族。第二和第三个寒冷期对应的是中国历史上的魏晋南北朝时期和宋元时期。据学者研究,如果全球的平均气温降低1℃,北方的无霜期要减少将近两个月,由此造成的暴风雪和其他灾害的大规模增加会促使游牧者生存空间大面积缩小。因此,教师在进行三国两晋南北朝时期和辽宋夏金元时期单元复习时,可引导学生认识东汉、魏、晋时期,我国北方各民族不断内迁也是受到气候变冷的影响;经历长时段的气候变冷、草木凋零、粮食减产和连年瘟疫与战争。1234年,中国政权达到了这个临界点,建国已逾百年的游牧民族大金国瞬间崩塌。

图1 中国黄河流域近3500年来平均气温变化曲线图

辽宋夏金元至明清时期的年平均气温均低于现代年平均气温,南宋与元之际、明清之际、清中后期寒冷尤为突出。所以教师也可以引导学生从气候变冷的角度理解蒙古国灭金、明朝的灭亡和清中后期的内部社会危机。

以《明朝的灭亡》一课为例,在教学中展示如下材料与问题:

材料 关于明朝灭亡的原因,史学界有不同的说法:(1)亡于万历(明神宗,1572—1620年在位)。(2)亡于崇祯(1627—1644年在位)。(3)亡于魏忠贤阉党(明熹宗时期,1620—1627年)。(4)亡于东林党(形成于明神宗统治时期)。(5)亡于阉党与东林党的党争。(6)亡于土地兼并严重,阶级矛盾激化(明神宗时期进一步加剧)。(7)亡于农民军和清朝政府的双重夹击。(8)亡于气候变化(明末遭遇从13世纪开始的小冰期最为活跃阶段)。

问题:①结合教材内容,将上述说法的选项,分别填入表1相应位置。②结合教材内容和上述明朝灭亡原因的“说法”,概括明末面临的危机。

设计意图:通过史学界对明朝灭亡原因的不同说法,让学生初步感知国家统治可能面临的危机不仅有政治腐败、土地兼并、阶级矛盾等社会危机,还有气候等自然危机。通过短时段、中时段和长时段角度探究明朝灭亡的原因,使学生初步认识历史的短时序、中时序、长时序,从而具有更广阔的历史视野。

通过引入地理学科气候方面的知识,从而改变了以往单一课时的教学方式,跳出课时内容的局限,以更加宏观的视野,在更长的时序中对历史上重要的现象等进行多方面的认识,有助于拓宽学生的视野,促进他们的跨学科理解。要达成跨学科理解的关键,还在于有效的跨学科教学设计。

二、 通过跨学科的教学设计,提升学生的综合性素养

“设立跨学科主题学习活动,加强学科间相互关联,带动课程综合化实施”,是新时期优化课程内容结构的重要举措之一。国家从顶层设计层面推动一线教师从单一学科知识向多学科知识整合教学方式转变,从而培养学生综合性素养和多角度分析、解决问题的能力。

下面以人教版九年级上册《探寻新航路》一课为例,介绍运用多学科知识与技能进行综合探究的初中历史常规课堂教学设计。

本课的教学设计,教师通过多样化、综合性、探究性的资料,引导学生围绕“新航路的开辟使世界开始连为一体”的探究主题,将所学历史课程与语文、地理、艺术等课程的知识、技能、方法结合起来,进行深入探究、解决问题的综合学习活动。

教学过程设计思路如下:

环节一:自主梳理教材内容

教材是学生学习知识的主要载体,是教师开展教学活动的重要依据。学生通过对教材内容的自主梳理,可以形成比较清晰的知识框架,为后续学习打下基础;要求学生在下框中写出梳理过程中产生的疑问,有助于培养学生的问题意识和提升批判性思维。

环节二:重温新航路开辟前的世界

《马可·波罗行纪》是一部具有极高文学价值、历史价值和文化影响的著作,所以教师在课堂上展示如下材料和问题:

材料 马可·波罗,意大利著名商人和探险家。1271年,他来到东方。亲自到访福州各城市。他说:刺桐(泉州)是世界最大的港口之一,大批商人云集于此,货物堆积如山,买卖的场面非常壮观。作家鲁斯弟切洛把马可·波罗的故事写成《马可·波罗行纪》。书中描绘中国、印度等东方国家的富庶昌明,激起了哥伦布等欧洲人对东方世界的极大向往。

——摘编自《马可·波罗行纪》

问题(1):根据材料中的史实,简述重大历史事件与文学作品的相互关系。

问题(2):结合中国史知识,判断材料中马可·波罗关于宋元时期泉州的描述是否符合史实,并简要说明理由。

通过上述材料和问题,学生知道马可·波罗到东方的事迹为《马可·波罗行纪》的写成提供了宝贵的素材和灵感;而《马可·波罗行纪》的出版又激起了欧洲人对东方世界的极大向往,促进新航路的开辟,从而了解到历史事件与文学作品之间存在密切的相互关系。通过回顾宋元时期的知识和宋代海外贸易图,学生能够知道新航路开辟前,东西方主要通过传统的丝绸之路往来,但西欧国家与中国、印度等国家并没有直接往来,所以西欧国家迫切想要找到一条与富庶的中国、印度直接往来的新道路。同时教师也可引导学生思考文学作品与史实之间的联系与区别,提高辨析史料的能力,学会根据可信史料对历史进行论述。

环节三:从地理空间角度探究新航路的开辟使世界开始连为一个整体

“任何事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下存在的,只有在特定的时空框架中,才能对史事有准确的理解。”在教学中,展示托勒密所绘制的世界地图和杰拉德·墨卡托世界地图,要求学生以小组为单位,对两幅世界地图进行分析、比较:对比两图,概括欧洲人在地理方面认识的进步。

托勒密(公元1世纪古希腊的地理学家)所绘制的世界地图(1482年欧洲出版),是当时欧洲学者所能获得的最为精确的一幅地图;然地图上的非洲没有南端,印度缺少其半岛,印度洋也被陆地所包围,亚洲没有东海岸,美洲和太平洋则完全不存在。但到杰拉德·墨卡托在1569年制作、发布的世界地图上出现了南北美洲、太平洋,非洲有南端并和亚洲一样缩减至其实际比例,印度有印度半岛,亚洲有东海岸,地球是个球体,地图上绘制有可辨认的海岸线和精确绘制的经纬度,欧洲被置于中心位置。通过新航路开辟前后两幅世界地图的对比,使学生理解欧洲人在地理方面取得的巨大进步要归功于新航路的开辟。世界的整体面貌已清晰地呈现在欧洲人的面前,各地相对孤立的状态已结束,世界开始连为一个整体。资本主义时代、全球化时代即将来临。在这个新时代中,我们中国又将处于怎样的位置?

环节四:思考大航海时代对中国的影响

1513年,葡萄牙人已经抵达了中国南部港口,在印度洋上的贸易中他们几乎占据了垄断地位。1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权,很快便形成了以澳门为主要中转站的海上贸易网络。另外,西班牙以精良的“马尼拉大帆船”运载大量中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器等产品到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉。这些白银绝大部分流入中国,刺激了中国东南沿海地区经济的发展。在绘画领域上的反映是明清市民绘画的发展。在清末上海市民画家,如虚谷、蒲华、任伯年的画中,都可以看到初步与西方艺术频繁接触以后,中国绘画在形与色、光与影方面的进步。教师选用任伯年的《梅花仕女图》,引导学生分析大航海时代对中国绘画的影响,即推动了城市市民绘画由扬州等地向以上海为代表的临海商埠地区转移,吸纳了西方具象化等技艺表现形式,推动了中国绘画的市民化。但中国城市市民风格的绘画在以上海为代表的海上画派短短的萌芽期便立刻气息微弱了,正如城市新兴的工商阶层在明清时期始终没有真正成长起来,中国依旧处在封建社会。而欧洲新兴城市的工商阶层一步一步把社会带到开放、启蒙、民主的现代路途上,最终英国人率先带着现代文明的成果暴力地撞开中国古老的大门,中国被迫卷入资本主义世界市场,开始了屈辱的、艰难的现代化历程。

《探寻新航路》一课跨学科主题学习活动的设计具有一定的开放性和延伸性,学生需要调动文学、地理、艺术等方面的知识、技能、方法,深入探究。在解决问题的过程中理解重大历史事件与文学作品的关系;初步认识“地理大发现”使世界开始连为一个整体,在这个日益整体化的世界中,中国也将不可避免地卷入其中;它带来的启示是在全球化的世界里,是不知所措,抑或镇定自若,很大程度上取决于国家现代化的程度。

通过有效的跨学科教学设计,让学生在具体任务的引领下,步步深入学习,其素养必将得到加强。与之对应的是,教师更注重实践教学。

三、 注重实践性的活动,增强学生解决问题的能力

“学生的核心素养是在解决问题的过程中发展的。”因此,教师要努力将教学过程的实际操作转化为学生解决问题的活动过程,增强教学实践性要求。实践性也是跨学科主题学习秉持的原则之一。

基于上述理解,教师将《夏商周时期的科技与文化》一课的教学过程转化为如下学生解决问题的活动过程。

材料一 1976年夏天,考古队在河南省安阳市小屯西的殷墟宫殿区,发现了一座保存完整的墓葬。葬具为木椁和涂漆的木棺,墓内殉葬16人,犬殉6只。随葬品有青铜器468件,类别有炊器、食器、酒器、水器、武器等,其中酒器多达15种,武器有130余件,具有礼器功能的达210件;玉器755件;石器、骨器约700件;6800多枚海贝和2枚海螺等。铜器上不少铸有铭文,其中,以铸“妇好”的铜器数量最多,计有109件。

——摘编自朱乃诚 黄石林《中国重要考古发现》

材料二 下列为甲骨卜辞中的两条记录。

(一)辛未日占卜,卜官争贞问:让妇好和沚一起征伐巴方,王则亲自从东面进击巴方,敌人会陷入妇好的埋伏吗?

(二)丁酉日占卜,卜官宾贞问:妇好是否怀孕?王判断:吉,妇好怀孕了。

——摘编自郭沫若主编《甲骨文合集》

问题(1):根据教材内容,将图5空缺部分补充完整,并得出一个合理的结论。

问题(2):在“殷墟遗址分布图”中找到材料一所描述的墓葬所在地点。

问题(3):根据材料一和材料二并结合所学知识,将下方表格补充完整。

(选做)问题(4):查阅资料,任选一件妇好墓出土的文物,从艺术角度对其进行赏析。

教师充分运用《中国历史填充图册》和教科书中丰富的资料,将教学内容转化为有利于学生学习的活动内容,设置需要解决的问题,使学生在解决问题的过程中掌握夏商周时期的科技与文化成就,学习从文物中获取信息,进行合理推断,发展思维,对商朝的历史有直观、形象的认识,同时也能关注文物的艺术价值,获取其承载的审美信息。

教师通过适当引入其他学科知识,进行跨学科的教学设计,转向实践性的教学活动,在一定程度上改变了以往教师教知识、学生学知识,教学的核心和主要目标是知识的教学方式。教师践行“以学生为主体、以师生互动和生生互动为特征、以探究历史问题为目的”的教学方式,可以培养学生解决问题的能力,促进其核心素养的发展。

参考文献:

[1]王力.中国古代文化常识[M].北京:北京联合出版公司,2014(2017年重印):90.

[2]赵世瑜.北大史学·第21辑,跨学科对话专号[M].北京:社会科学文献出版社,2021:14.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育历史课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:4,5,58,60.

[4]蒋勋.美的沉思[M].长沙:湖南美术出版社,2014:288.