基于“爱满天下”思想的特需儿童教育支持实践探索

作者: 郑文

摘 要:在陶行知“爱满天下”教育思想的引领下,以尊重儿童的独特性为出发点,满足特殊需要儿童的个性化需求为目标,努力让每个儿童享有公平而有质量的教育而开展了一系列的实践。文章从特需儿童的“特”与“需”、教育支持的“融”与“合”、融合实践的“思”与“行”三点出发,提出相应的策略,为幼儿教师实施融合教育提供教育支持与建议。

关键词:“爱满天下”思想;融合教育;特需儿童;教育支持

中图分类号:G61 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2025)04-0159-04

陶行知“爱满天下”教育思想倡导热爱每一个学生,爱是广泛、平等且始终不断传递的。近年来,国家和政府不断重视融合教育,倡导“普校主体、普特融合”,满足特需儿童的个性化需求为目标,努力让每个儿童享有公平而有质量的教育。幼儿园作为教育的起点学段,是开展融合教育实现特需儿童平等、优质、个性发展的重要时段。嵌入式教学已被证明是结构化教学中一种有效的教学策略,也是我们开展特需儿童教育支持的主要方法。它针对特需儿童的个别化教育计划中的学习目标,在日常活动中给予有目的和系统性的指导,将学习机会有机嵌入到自然活动中,从而促使特需儿童获得有针对性、高效的教学。因此,除了在教育教学活动中常规的方案制订与实施流程外,考虑到幼儿园“一日活动皆课程”的特殊性,文章更进一步关注了在家园沟通、日常生活、游戏活动中的实践过程,以期营造全纳、和谐、充满爱与鼓励的精神氛围,以此为基础开展的系统性教育支持能达到事半功倍的效果。

一、 特需儿童的“特”与“需”

让特需儿童和普通儿童“融合”起来,而非“隔离”出去,是全球教育发展的大势所趋。所谓融合教育,就是提供给所有学生,包括有身体或智力残疾的学生一个公平的机会,获得有效的教育服务。在过去一段时间内,随着融合教育的稳步推进,融合环境中的特需儿童人数逐步上升、障碍类型逐步增加,除了较为常见的孤独症谱系障碍、听力障碍、发育迟缓,还有唐氏综合征、威廉姆斯综合征等罕见病,对教师实施嵌入式教学的挑战也越来越大。因而,在开展特需儿童的嵌入式教学之前,对每一位特需儿童的“特殊”与“需要”进行深入了解成为重中之重,也是在未来教师与家长有效沟通的前提。

(一)用爱心看待特需儿童的特殊

依法平等享受义务教育是《中华人民共和国教育法》赋予每一个适龄儿童的权利。社会长期以来存在对特需儿童的偏见与理解,导致特需儿童家长在教育子女以及入学的过程中面临难以想象的压力和难题。如何进行破题,需要家长本身的改变以及社会的温柔以待。

1. 用心倾听特需儿童家长的声音

除了通过各类量表测评、观察访谈等方式对特需儿童进行了解之外,也需要多倾听特需儿童家长的声音。家长对子女的了解在生活中无微不至,可以更好地了解特需儿童的习惯与个性,如一位孤独症谱系障碍倾向的幼儿对垫子有着很强的依恋。为此,教师在班级中的语言区铺了一块柔软的长毛垫,使其很快就适应了班级环境。与家长共同面对特需儿童的教育,互动交流、分享经验,相互理解与支持,是开展特需儿童嵌入式教学的良好开端。

2. 用爱守护特需儿童成长的环境

特需儿童由于其自身部分能力发展较差,如认知、沟通、社会交往、动作等方面,常常很难适应集体的生活,甚至有部分身心障碍的儿童还会干扰、攻击其他儿童的正常活动,更易引起同伴的反感。此时,教师更需要用爱心来包容特需儿童的特殊性,用耐心化解特需儿童与同伴之间的矛盾。威廉姆斯综合征幼儿有着与生俱来的高度亲社会行为,对周围的每一个人都十分热情,与班级中的其他幼儿家长做好思想工作、与普通幼儿共同讨论如何处理和特需儿童的小摩擦是营造和谐的融合教育环境的关键。而对普通儿童来说,自小学会如何接纳与关怀和自己不同的人,愿意去帮助他人,更能感受到爱的力量。正如陶行知所说:“爱是一切创造教育的源泉,没有爱便没有教育。”

(二)用专业理解特需儿童的需求

陶行知倡导“生活即教育”强调教育与生活密不可分,教育要着眼于儿童的生活,要用生活来教育。这在幼儿园阶段尤为重要,教师要用专业的眼光理解他们的特殊需求,在日常生活中才能促进他们更好地发展。

1. 去标记:平等对待的需求

陶行知认为,作为教师,首先要尊重学生,尊重学生的人格和个性。特需儿童更需要得到尊重。特需儿童常常被注意到的是他们特殊的一面,而忽略了更多“正常”的部分,因而对特需儿童的尊重首先应当从“去标记”开始,让特需儿童和普通儿童“融合”起来,在最“正常”的环境中一起学习与生活,平等对待。听障幼儿虽然对教师的指令要求不明确、在集体活动中难以跟上学习的节奏,但是在生活活动中与其他幼儿没有显著的区别,从最日常的进餐、盥洗、午睡开始的教育支持,能使幼儿忽略自身与其他幼儿的差距,建立自尊与自信,更好地融入集体。

2. 寻经验:融入集体的需求

在学前教育阶段开展特殊教育,是引导特需儿童融入集体生活的第一步。特需儿童自小在融合教育班级学习、生活,能体验到真正生活中的经验,如得到关怀、帮助、爱护,当然也可能受到负面的评价。在这样的环境中,一方面可以逐渐适应集体生活的规则,学会对帮助自己的人感恩;另一方面也可以在逆境中,学会如何自处或寻求他人的帮助。发育迟缓幼儿妍妍在小班入园时刚学会走路,甚至家长表示在家时大部分时间都想要成人抱着,也不愿意下楼玩耍。在晨间体锻、餐后散步、下午阳光活动中,鼓励她和同伴一起运动。她在同伴身上逐步学习到了攀爬、跳跃、平衡的技巧,在遇到不敢前进的障碍时不再要抱,而是请求成人帮她跨过障碍。在进入中班时,她已经能够独立上下楼梯。可见,集体的教育环境下的互相影响对特需儿童的发展有着重要的力量。

3. 求突破:个性化发展的需求

每个特需儿童都有不同的特殊需求,有的是行动发展的迟缓,有的是智力认知的不足,也有的存在社会交往的障碍。如何应对不同需求的儿童,除了需要相应的融合教育配套设施,更需要教师的专业知识和积极引导。因此,针对每一位特需儿童,结合医学诊断、家长反馈、教师观察记录等资料,基于幼儿当前的需要,形成对特需儿童全面而详细的评估,将特需儿童教学目标与班级普通教学目标相结合,制订“个别化教育方案(IEP)”,实行个别化教育支持,让他们更好地融入集体之中。

二、 教育支持的“融”与“合”

“融”是调和、和谐,“合”是结合、聚合,融合教育不是混合教育,不是让特需儿童完全进入到普通班级里接受教育,接受和普通儿童一样的学习内容,这会让他们产生挫败感。教师要做的就是给特需儿童提供他们所需的教育支持,无论他们能力的高低,都能享受在集体中生活和学习的乐趣,体验到成功和自信的感觉。

(一)融心融爱,做好特需儿童入园准备工作

“真教育是心心相印的活动,唯独从心里发出来,才能打到心灵的深处。”教师与家长、与幼儿心与心之间的交流,才能使特需儿童的教育支持过程进入良性循环的状态。如何将“爱”这个字落地生根,需要教师与家长的用心沟通。

特需儿童的家长往往比普通儿童的家长有更多的担心,更需要教师的关注。因而在入园前,教师要及时了解特需儿童在家时的情况,引导家长开展家庭教育,发挥家庭教育在融合教育中的重要功能,争取最大的教育合力。教师给予更多的关爱,心理上的安慰、情感上的慰藉、个性发展上的帮助,让他们勇于表达自己的想法,敢于交流,为特需儿童入园做好准备。浩浩是一名唐氏宝宝,教师为此尤为重视,在家访中与父母悉心交流,了解浩浩的病情,记录他的作息习惯、喜好。根据情况,班级准备适合他能力水平的玩具,摆放他喜爱的动物玩偶,避免他入园产生抵触情绪;同时每天及时与家长进行沟通,并对浩浩入园的基本目标达成共识。很快浩浩克服入园焦虑的情绪,逐渐适应幼儿园的生活,基本能够做到生活自理,融入班级的集体生活。

(二)合心合力,引导特需儿童适应集体生活

1. 形成全纳氛围,感受伙伴关爱

特需儿童进入班级,需要提供更有针对性的教育支持,以促进其进一步地发展。因此,融合教育实施中,要求特需儿童在普通班级中进行学习,那么如何让同伴与特需儿童友好相处,甚至互帮互助就显得尤为重要。不同的幼儿有不同的优势和劣势,教师需要多鼓励幼儿在幼儿园内多展示优势,取长补短,互相发现身上的闪光点,并且以互相学习和夸奖的形式把幼儿身上的闪光点发扬光大,从而改善特需儿童和普通儿童的关系。比如,先天性耳聋幼儿乐乐,语言表达能力弱、有听力障碍,通常用大声哭泣表达自己的需求,无法迅速理解老师的要求。面对这种情况,教师和乐乐交流降慢语速、提高音量,多引导班级其他幼儿帮助乐乐。渐渐地,班级自发地产生“帮忙搬椅子”“提醒排队”“洗手拉袖子”等各个环节的爱心小帮手,帮助乐乐尽快适应一日活动,乐乐感受到同伴的接纳,很快融入集体中。

2. 量身实施计划,获得个性发展

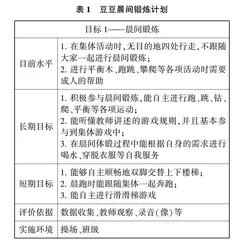

一个特需儿童,一种特殊需要,每位特需儿童的能力发展都有所不同,针对各自的实际情况制订相应的计划是融合教育的前提,围绕这些计划采用不同的教育支持才能促进不同特需儿童最适合的个性化发展。首先,教师进行多方面的评估,围绕特需儿童目前的表现,制订“个别教育计划”,在实践过程不断调整教育策略,从而促进特需儿童的发展。发育迟缓的豆豆进入班级走路不稳,只能发出单音节词,吃饭、如厕需要成人的帮助,人际交往困难。之后,针对她最薄弱的身体发育、生活自理能力、集体规则等方面,教师制订了具体的计划(表1),包括近3个月可以实现的短期目标和一年后的长期目标。将这些目标融入幼儿园一日活动中,在她与其他幼儿共同生活、游戏、学习的过程中不断观察、调整,鼓励她在自身原有水平上得到提高。如今,豆豆已进入大班,能够独立进行进餐、穿脱衣物、盥洗等生活活动,大肌肉动作也有了很大的发展,能够用完整的语句表达自己的想法,有了极大的进步。

三、 融合实践的“思”与“行”

在践行融合教育的这几年里,在实践中教会了我们要把握融合教育的契机,让每一位特需儿童都能在成长过程中被关注、被发现、被促进,成为独特的自己。

(一)理念先行,改变融合教学的方式,让特需儿童获得平等的教育

在实践过程中发现,教师常常忽略特需儿童的学习与生活,使得随班就读变成“随班就坐”的一种状态。因此,教师要认识到特需儿童进行随班就读的重要性,另外在教学方式上应该有所调整,做到根据幼儿的不同发展水平提供不同的教学策略。

首先,个别教育计划的制订要基于特需儿童的障碍类型,同时兼顾班级融合教育环境。目标的制订要考虑到不同障碍类型幼儿的主要缺陷,找到特需儿童认知发展、社会交往、动作发展目标中的侧重点,同时结合幼儿园一日生活流程实施。对智力发展迟缓的特需儿童,在集体活动中单独提供适合他发展水平的操作材料,配合教师的个别指导是比较恰当的教育时机,而同样的时间却不适合社会交往方面有障碍的幼儿。因此了解特需儿童的特点、教育需求,引导教师通过个案的个别化评估,制订和实施个别化融合教育计划是改变融合教育方式的第一步。

其次,要理解融合教育是促进幼儿理解平等、尊重、接纳的思想,在与特需儿童共同学习共处的环节中塑造善良、友好、同理旁人、助人为乐等出色的品质和个人素养,也为成年后对多样化世界的理解接纳奠定了较好的心理基础。大部分随班就读的特需儿童在进入小学阶段仍然会采用同样的就读方式,而普通儿童进入小学后也有很大的可能性遇到各种类型的特需儿童。因此,在幼儿园阶段帮助特需儿童与普通儿童和平相处、彼此成就也是一种“双赢”的教育模式。

(二)行动为上,创设多元互动的环境,让特需儿童获得健康的成长