水利工程研究生卓越复合型人才培养模式研究

作者: 莫崇勋 唐岗 陶洪辉 孙桂凯 杨云川 李雪芳

摘 要:在新时代学位与研究生教育发展背景下,研究生卓越复合型人才培养是高校教育工作的重点。广西大学水利工程专业紧密结合区域特色,协同行业领军企业,探索思政引领、学科协同、校企融合、“三维”驱动和质量为本的水利工程研究生卓越复合型人才培养模式,为区域高等教育人才培养提供创新示范和有效路径,可为新时代水利工程研究生的人才培养提供借鉴和参考。

关键词:卓越复合型人才;培养模式;校企协同;水利工程研究生;广西大学

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)07-0171-04

Abstract: Against the backdrop of advancing degree and graduate education in the new era, cultivating outstanding and interdisciplinary graduate talents has become a key focus of higher education institutions. The Hydraulic Engineering program at Guangxi University, leveraging regional characteristics, has developed an innovative model for cultivating outstanding interdisciplinary talents. This model integrates ideological and political guidance, interdisciplinary collaboration, university-industry partnerships, a "three-dimensional" driving mechanism, and quality-centered practices. It offers a pioneering example and effective pathway for talent development in regional higher education and provides valuable insights and references for cultivating hydraulic engineering graduate talents in the new era.

Keywords: outstanding interdisciplinary talents; cultivation model; school-enterprise collaboration; hydraulic engineering graduates; Guangxi University

2017年,教育部和国务院学位委员会印发《学位与研究生教育发展“十三五”规划》[1],对“跨学科、跨机构”研究生协同培养和跨学科平台建构做出了规划要求,旨在加强开展跨学科合作的导师队伍能力建设,鼓励与支持导师合作开发、开设课程,培养跨学科、复合型、创新型人才[2-4]。2022年,党的二十大报告特别强调:教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道[5-7]。习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习时强调,注重发挥国家实验室引领作用、国家科研机构建制化组织作用、高水平研究型大学主力军作用和科技领军企业“出题人”“答题人”“阅卷人”作用。

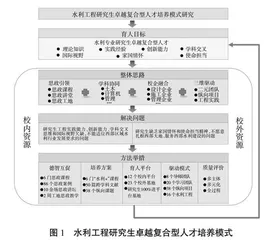

水利是国家经济命脉的基础,广西是西部地区重要省份之一,也是全国水利大省。水利行业高质量发展需要水利高素质人才作为支撑,因此,培养有专业理论知识、工程实践经验、创新能力、国际视野、家国情怀和使命担当,并能掌握土木、计算机、管理等多学科交叉技术的研究生卓越复合型人才是新时代的召唤和要求[8-10]。广西大学作为地方综合性大学以及“211工程”和“世界一流学科建设”高校,拥有广西区内唯一的水利工程一级学科博士学位授权点和土木水利专业博士学位授权点,肩负着培养“下得去、留得住、干得好”的研究生卓越复合型人才的重任。但因受传统教学理念及教学模式影响,广西大学在水利工程研究生培养中仍然存在一些突出问题,与水利行业高质量发展对高素质人才需求不相适应,亟需进一步创新水利工程研究生人才培养模式。为此,本文基于广西大学水利工程专业人才培养的现状,协同广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司、中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司等区域水利领军企业,开展水利工程研究生卓越复合型人才培养模式的探索与研究,以期为区域乃至全国水利工程研究生人才培养提供借鉴和参考。研究路线如图1所示。

图1 水利工程研究生卓越复合型人才培养模式

一 新时代背景下水利工程研究生人才培养面临的问题与挑战

(一) 研究生工程实践能力、创新能力、学科交叉思维和国际视野欠缺,不能适应西部区域水利行业发展要求

受自身培养模式的影响,广西大学水利工程专业毕业研究生存在明显短板。首先,由于存在重理论和轻实践的问题,导致许多本专业毕业研究生缺乏足够的工程实践经验,无法胜任区域日益复杂的水利工程项目,也无法有效应对水利基础设施建设中的实际问题。其次,水利工程项目的建设、运行和管理涉及水利、土木、环境、计算机等多个学科,而现有的培养模式往往忽视了学科交叉的培养,导致研究生在跨学科知识的掌握上存在明显欠缺,这极大限制了他们解决实际工程问题的综合能力。再次,水利工程领域的创新能力培养也相对滞后,研究生通常依赖于现有的技术方案,缺乏足够的独立思考与创新探索的机会,难以推动行业技术的突破和进步。与此同时,随着“一带一路”倡议的推进,广西大学还需要承担东盟国家水利工程的科研项目,但由于缺乏国际视野,研究生在面对东盟水利发展趋势和技术前沿时,往往缺少敏感性和前瞻性,这也影响了广西大学水利工程本专业毕业研究生服务东盟国家的能力。最后,学校与企业没有深度融合,无法充分发挥校内与校外资源互补的优势,导致本专业毕业研究生综合素质不高,用人单位满意度较低。

(二) 研究生缺乏家国情怀和使命担当精神,不愿意扎根西部大地、服务西部水利建设

水利工程行业相对于土木工程、计算机工程、管理、环境等行业属于艰苦行业,很多水利工程项目需要研究生到祖国西部边远山区从事水利工程的建设与管理工作。然而,当前的研究生教育未能充分培养学生的家国情怀和社会责任感,许多水利工程毕业生缺乏深入理解和关注国家水利事业的愿望,面对高薪、便利的城市工作机会时,往往选择离开水利行业,转行或前往大城市工作。这些研究生对区域水利建设的需求和责任感缺乏足够的共鸣,也缺少扎根西部、服务西部的决心与热情,不仅影响了区域水利建设的长远发展,也限制了我国水利工程行业的整体发展潜力。因此,在新时代背景下,如何通过研究生培养模式的改革与创新,培养兼具家国情怀和使命担当,愿意扎根西部、投身水利建设的高素质研究生,也是水利工程研究生人才培养亟待解决的问题。

二 水利工程研究生卓越复合型人才培养模式

(一) 思政引领,打造具有鲜明水利特征的德育智育互促生态链

学校与区域水利领军企业通过协同制定水利工程研究生人才培养方案,将思政元素融入水利工程研究生专业理论知识和实践技能培养环节,实施“立德树人堂堂讲”,涵盖研究生专业理论、科研训练、试验实践全过程,引导水利工程研究生树立正确的“三观”、厚植家国情怀与使命担当。同时,每年邀请行业大师、教学名师等为主讲专家开设“水漾青春”“水利名贤”“水利榜样”“水利先锋”“智水善行”和“水润万家”6个主题、弘扬“水文化传承”和“水利精神”的特色思政讲坛。此外,学校依托平陆运河、环北部湾水资源配置、大藤峡水利枢纽等区域重大重点水利工地,每年开展为期2周集中式的水利工地思政教学,并成立思政工地学习党小组,宣讲“广西水网”“西电东送”“淡水压咸”等区域特色水利品牌。学校通过思政课程、思政讲堂和思政工地引导水利工程研究生树立正确的人生观、世界观和价值观,培养水利工程研究生深厚的家国情怀、强烈的使命担当和社会责任,激发水利工程研究生追求卓越的工匠精神和弘扬新时代水利精神,使水利工程研究生愿意扎根西部大地和服务西部水利事业。

(二) 学科协同,构建交叉融合的卓越复合型人才培养方案

在课程体系上,学校协同土木、计算机、管理、材料、环境、生态、数学和海洋等学科,融合区域水利行业领军企业,发挥多学科协同与校企融合优势,制定符合水利行业发展需求的人才培养方案,开设东盟水利学、岩溶水文地质学等特色研究生课程,图像处理与机器视觉、人工智能方法及其工程应用、现代水文过程模拟等“水利+”研究生课程;出版《南方湿润地区土石坝运维安全评价方法及应用》《土石坝水库工程汛限水位优化调度方法》等研究生教材和著作,以满足跨学科教学需求。同时,培养方案要求水利工程研究生阅读跨学科文献50篇以上,听取20次以上的跨学科学术报告,学位论文选题以导师团队的学科交叉型纵向课题为来源,以培养研究生跨学科、复合型与创新型思维为重点。通过构建交叉融合的卓越复合型人才培养方案,促使教学内容满足新工科要求和适应东盟区域水利行业发展的需求。

(三) 校企融合,搭建学科交叉的高端产学研协同育人平台

学校与区域水利领军企业共建“水圈科学与水利工程全国重点实验室水网运河与智能建造研究中心”“岩溶区水安全与智慧调控工程研究中心”“广西大坝工程技术中心”“广西北部湾重大工程防灾减灾与水资源安全协同创新中心”等,融合了水利、土木、计算机、地理、材料和管理等多学科技术的省部级以上学科交叉型校内科研平台,共建集水利、土木、计算机、电气、地质、管理和生态等多学科技术于一体的学科交叉型校外产学研基地。这些校内平台和校外基地面向所有水利工程研究生开放,提供培养研究生工程实践能力、科研创新能力、学科交叉能力和技术研发能力4个方面的优势服务,达到充分发挥学校老师科研理论水平和企业工程师实践经验在人才培养中的双向助力作用。通过构筑学科交叉综合性高水平育人平台和产学研一体化实训基地,促使教学内容满足新工科要求和适应西部区域水利行业发展需求,从而使水利工程专业研究生卓越复合型人才培养目标落地坐实。

(四) 三维驱动,创建“二元团队+纵向项目+工程实践”的人才培养模式

学校与区域水利领军企业联合组建若干个学科、学缘、年龄和职称结构较为合理的学科交叉型导师团队,每个导师团队由3~5人组成,对研究生进行全过程、全方位和立体化指导;成立由博士后、博士生和硕士生组成的创新研究型学习团队,每个学习团队由10~15人组成,在导师团队的指导下开展创新研究活动。校企导师团队通过所承担的国家自然科学基金、广西重大专项、广西重点研发等纵向科研项目吸纳水利工程研究生参与到导师团队的科学研究中,并以纵向科研项目为依托,完成研究生的学位论文。导师团队和学习团队围绕平陆运河、环北部湾水资源配置、大藤峡水利枢纽等区域内重点和重大水利工程在规划、设计、建设与运行过程中所面临的诸如岩溶地质、深洞岩爆、坝体(基)防渗等敏感问题进行创新研究,以提高水利工程研究生解决实际问题的能力,最终形成“二元团队+纵向项目+工程实践”三维驱动的研究生人才培养模式。在共同利益的推动下,通过“做实、做深、做新”多学科协同和校企融合,提高水利工程研究生分析问题和解决问题的能力,从而有效破解传统协同和融合模式只是停留在“喊口号”或“协同、融合不深”的难题。

(五) 质量为本,建立多主体、多元化和全过程的卓越复合型人才评价机制

学校邀请与水利行业相关的设计、施工、管理等单位同行专家若干名,与导师团队、学习团队和学校督导团的成员共同组成多主体研究生人才培养质量评价小组。评价小组按照“知识、能力、素质、思想”全面发展的要求,从校内表现、校外表现和科研产出3个方面,将研究生的工程实践技能、创新研究能力、学科交叉能力、国际视野水平、家国情怀意识和使命担当表现6个要素纳入评价范围,将读书报告、学术论文、发明专利、学术报告、研发技术、学科竞赛、荣誉奖励和社会服务8个方面的产出赋予一定的权重加以考量,形成“6横8纵”多元化评价矩阵。同时,对研究生在校阶段的论文选题、中期考核、毕业论文与毕业阶段的就业反馈、用人单位满意度调查等进行全过程综合评价,打造从“入口”至“出口”(学业期)以及毕业工作(工作期)的人才培养全周期质量监控和评价体系,形成朝着有专业理论知识、有工程实践经验、有创新能力、有学科交叉能力、有国际视野、有家国情怀和使命担当精神的“六有”水利工程研究生卓越复合型人才闭环式和反哺式培养的工作机制,助推人才培养质量持续改进和培养目标有效达成。