课程思政育人的内涵、方法论与实施路径

作者: 郭明杰 张帆

摘 要:金融衍生工具是金融学专业的核心课程之一,创新性强、学科交叉明显,无论是大学教育还是普通的投资者教育都需要运用多元化的教学方法才能达成既定的目标,其中思政育人至关重要。通过教学活动培养学生多方面能力和素养并传递正确的价值观是思政育人的内涵;持续跟踪金融领域层出不穷的创新和现实问题,运用辩证唯物主义的思想挖掘课程思政元素,对富于创新的金融衍生工具进行深入的哲学思辨,这是思政育人的方法论;通过开展教学改革研究并将成果运用到教学实践中,不断提高学生的金融素养和财商是思政育人的实现路径。

关键词:思政育人;教学改革;金融衍生工具;内涵;方法论

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)07-0179-05

Abstract: Financial derivatives is one of the core courses of the finance major, with strong innovation and obvious interdisciplinary intersection. Both university education and ordinary investor education require the use of diversified teaching methods to achieve established goals, among which ideological and political education is crucial. The connotation of ideological and political education is to cultivate students' various abilities and qualities through teaching activities and convey correct values. Continuously tracking the endless innovation and practical problems in the financial field, utilizing dialectical materialism to explore ideological and political elements in the curriculum, and conducting in-depth philosophical thinking on innovative financial derivative tools are the methodology of ideological and political education. By conducting research on teaching reform and applying the results to teaching practice, continuously improving students' financial literacy and financial intelligence is the path to achieving ideological and political education.

Keywords: ideological and political education; teaching reform; Financial Derivatives; connotation; methodology

金融衍生工具的课程地位和重要性不断提升,与中国资本市场特别是金融衍生品市场的蓬勃发展密不可分。2010年以来各类金融期货、期权的“破冰”,掀开了中国金融衍生品时代的新篇章。从最早建立郑州商品交易所、大连商品交易所,到后来中国金融期货交易所设立,交易品种不断扩围,2010年沪深300股指期货鸣锣上市,2012年国债期货重新开启交易,金融衍生工具已深深嵌入资本市场的肌理,真正成为经济的晴雨表。

“十四五”规划的五年是中国资本市场快速发展的阶段,多层次资本市场的建立和完善将创造出更多富有生命力的新思想、新产品、新模式。金融市场的快速发展离不开金融人才的培养,中国高等教育经过多年的发展逐渐形成了包括十个专业方向的金融学类专业体系。对于学习者、研究者来说,一方面要把握学科特点并持续跟踪行业发展的趋势,同时面对风起云涌的技术浪潮又不能舍本逐末而忘记金融的本源。对于金融衍生工具这门课,除了系统地讲授各类金融衍生工具的设计、定价原理、具体使用场景以及市场的运行机制外,还要根据市场的最新情况做出动态调整,这离不开多元化的教学方法,其中思政育人至关重要。

一 课程思政育人的内涵和特征

金融衍生工具是理论与实践紧密结合的一门专业课,“思政育人”在其中有着丰富的内涵——通过多元化的教学方法启迪学生的智慧,通过对现实问题进行理性思辨持续提升专业素养并确立正确的价值观。在金融衍生品的王国里充斥着理性与非理性的较量,围绕金融创新和风险管理两大主题,课程本身充满了创新思维与哲学思辨,只有经过深度的哲学思考才能准确把握课程特点并在教学实践中回答“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本性问题。把握课程思政育人的内涵,运用恰当的方法论指导教学实践,通过深入的教学改革并将成果运用到教学实践中,潜移默化中让学生确立正确的价值观。思政育人的丰富内涵在金融衍生工具课程上有着特殊的表现。

(一) 学科交叉性与跨界融合性

金融衍生工具涉及多个学科,包括经济学、管理学、工程学和心理学等等,鲜明的学科交叉要求主干课程自然融合并形成完整的知识链。而金融的跨界融合、创新的业务模式在不断刷新专业的认知。金融衍生工具的应用广泛渗透到政府、企业和个人各个层面,寓理于教学活动中,丰富的素材给案例教学提供了得天独厚的优势。例如在实体经济领域,越来越多的制造类企业重视利用大宗商品期货来进行套期保值,各类金融机构广泛参与金融衍生品的创新和应用,商业银行利用利率期货对资产负债进行缺口管理,理财子公司设计的结构化理财产品通常都嵌入了不同类型的衍生品来规避风险并提升收益;保险公司也适时开发出新型的产品价格险,发展出“订单+保险+期货(权)”等创新业务模式。金融行业内部的跨界融合已经成为趋势,因此,密切跟踪行业发展趋势并及时更新教学内容是思政育人的基础,学生一旦具备了金融衍生品的知识和创新思维,未来就有可能在很多领域发挥自己的专业特长,为社会提供专业服务。

(二) 创新思维性和哲学思辨性

金融衍生品的突出特点在于创新,学以致用是金融衍生工具课程的鲜明特色。以史为鉴,课堂教学选取最具影响力的金融创新及其影响为主要内容,从身边的经济现象出发,将金融衍生品的基础知识融入具体的案例中。追踪金融市场的发展,了解全球知名交易所的创新故事,感受各类金融衍生品蕴含的哲学智慧。从古希腊的哲人泰利斯自觉运用期权思想到开创现代期权定价新篇章的布莱克、斯科尔斯和莫顿;从引领期货交易所走向辉煌的金融期货之父列奥·梅拉梅德,到利率期货的发明人和创建最为成功的碳排放权交易的理查德·桑德尔;从巴林银行事件的主角尼克·里森,到“327国债期货事件”的主角曾被誉为“中国国债期货之父”的管金生;从名噪一时的万国证券到被誉为华尔街“梦之队”的美国长期资本管理公司……一个个鲜活的故事勾勒出庞大衍生品王国的冰山一角。立足于金融创新,寻根于哲学思辨,揭示这个王国的理性和非理性。

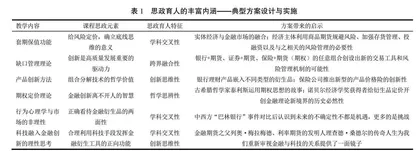

把科研成果融入教学活动中,通过专题研究系统总结金融衍生品领域蕴含的创新思维和哲学思想,通过展示生动的应用场景提高学生的金融意识和财商。表1列举了若干典型实施方案,通过深入浅出的讲解,让学生理解案例的本质并从中得到启示。

二 哲学为专业教学实践提供方法论指导

哲学的价值在于指导一切科学研究和创新实践,唯物辩证法为科学研究提供了方法论的指导。金融衍生品王国是金融世界中最富于创新的领地,各种理性与非理性交易充斥其中。运用哲学思辨认识和解决金融衍生品创新和应用中的问题,对于金融衍生品的发展具有重要的指导意义,具体见表2。

(一) 运用对立统一原理理解合约的标准化

金融衍生品可以分为场内和场外两大类,标准化是衍生品实现从场外到场内交易的关键步骤。期货合约作为标准化的衍生品,其交易内容和交易机制的设计都是以风险最小化为原则。既要使交易所、经纪商以及交易者各方承担的风险可控,同时又要通过期货市场吸引投机者、套利者和各类实体企业参与套期保值、投机和套利交易,充分发挥衍生品管理风险的效率和对标的资产的价格发现功能。期货合约的标准化正是对流动性与风险水平权衡的结果。基于这样的原理,引导学生思考苹果期货合约设计的难点和创新之处,深入分析合约标准化主要条款,比如苹果品种选择问题、如何设定交割标准和交割等级、交割地点和仓单注册问题等,带领学生在课堂上讨论如何发挥期货的基本经济功能。

(二) 运用量变和质变的关系原理全面理解场内交易制度的变迁

交易所很多成熟的制度为金融衍生品发挥积极的经济功能保驾护航。例如保证金制度能够把风险控制在一定范围内,适当的保证金比例有利于吸引投资者参与交易,因此保证金制度是流动性和风险水平的权衡,也遵循着从量变到质变的发展规律。每日结算制度将交易风险控制在一个最小的时间交易单位,保证交易双方不出现信用风险。根据量变与质变的关系原理,通过真实的案例讲解在出现极端行情的情况下,这样的制度依然无法保证不出现风险。例如1987年美国的股灾,就是风险从量变到质变的转化。美国次贷危机后,金融市场自发要求建立类似于场内交易的风险控制制度,大量场外交易向场内交易的规则转变就是一个很好的例证。

(三) 运用普遍性原理理解无风险套利原则

世界是由物质组成的,物质是有规律可循的在不断运动和变化。这种规律通常有普遍性、科学性和适用性。在讲授金融衍生品定价问题时,引入普遍性原理解释“无风险套利原则”的重要性。作为指导金融衍生工具定价的基本原则,从最初的商品期货与远期发展到金融期货、期权、互换……甚至在各类复杂的衍生工具定价中都可以找到无风险套利原则的应用。通过对金融工具定价原理的剖析,让学生认识到无风险套利原则是具有普适性的原理,是学习衍生工具定价和金融工程的基本功。

(四) 运用全面和发展的观点认识金融衍生品的“双刃剑”特征

金融衍生品作为金融创新的产物,与金融监管存在动态博弈关系。金融创新能够创造结构不断变化的新工具、新服务模式、新市场以及新机制,金融创新在推动金融发展、提高金融运行效率的同时,不断地对现有的金融秩序、金融监管造成冲击,为金融体系带来了很多不确定因素。所以只有把两者结合起来才能实现金融可持续发展。事物的发展变化是由矛盾运动造成的,矛盾是事物自身所包含的既相互排斥又相互依存、既对立又统一的辩证关系。我们看待金融衍生品,既要看到它积极的一面,也要看见它消极的一面。所谓物极必反的原理使金融衍生品在应用中表现出“双刃剑”的特征。

金融衍生品的创新处处要发挥主观能动性,同样在教学过程中也要调动学生的积极性。每个学生提前准备一个专题,要求学生设计一款结构性金融产品,引导学生思考金融衍生品与传统的银行、证券、保险业务融合的形式,并在课堂上分享讨论。在学习基础知识时,要求学生了解衍生品产生的历史、蕴含的思想,结合现实构建不同的策略以满足不同交易和投资的需要;通过模拟交易加强学生的动手能力,加深对以期权为代表的金融衍生品所具有的独特的魅力,理解期权是比期货更为重要的金融衍生工具,感悟衍生品创新中蕴含的哲学智慧。

三 多元化教学模式改革为课程思政育人提供实施路径

教学活动不只是传授金融知识,更多的是要给学生传递正能量。实现思政育人目标要从身边的现象入手,灵活运用专业原理揭示教育的底层逻辑,随着认识的升华逐渐上升到顶层设计,实现创新意识、责任意识的培养;树立正确的义利观、价值观;增强对国家战略的认同感、增强文化自信等多维度的人才培养目标。图1系统总结了课程思政育人融入专业教育的实现路径。

教学方法上,采用“课堂讲授+案例教学+视频赏析+实战演练”的全方位教学模式,对课程涉及的每一个主题配套相应的视频、案例、策略设计等。借用课堂派、投屏软件等实现考勤、练习、测试和话题讨论,实现课堂翻转、信息共享,提升授课质量。教学内容除了指定的规划教材外,还给学生提供很多优秀的教辅材料、丰富的金融专业电子书以及热门的微信公众号,让学生紧跟趋势不落后。在课程考核中增加实践环节,围绕金融衍生品与政府理财、企业理财和个人理财的关系,学生根据平时的所思所想选题,以新的视角关注金融领域的变化,学会用创新的思维思考身边的金融问题。积极组织学生参加各种学科竞赛,以赛带学引导教育模式改革,运用多种方式实现思政育人与专业教育的有机融合。