“专业思政—课程思政—教师思政”协同育人体系的构建与实施

作者: 刘文莉 郭建博

摘 要:为培养具有鲜明专业特色的合格的社会主义建设者和接班人,落实立德树人根本任务,构建排水科学与工程专业“专业思政—课程思政—教师思政”一体化协同育人体系。基于工程教育专业认证要求,提炼给排水专业思政元素图,建立专业思政和课程思政关联矩阵,探讨提升专业课教师思政意识和思政水平的方法和措施,并将思政元素落实到一线课堂教学中,从教学策略、课堂、教师、教材和实践活动等多维度实践价值塑造、知识传授和能力培养的有机融合,全面提升育人成效。

关键词:专业思政;课程思政;教师思政;协同育人;实施

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)07-0188-05

Abstract: In order to cultivate qualified socialist builders and successors characterizing with major features of water supply and drainage science and engineering, and carry out the fundamental task of moral education, the system of "Specialty+Curriculum+Teacher" integrated ideological and political construction was built. Based on engineering education accreditation, the elements map of professional ideological and political education were refined, and ideological and political correlation matrix of specialty and curriculum was constructed as well as improving the consciousness and ability of teachers in ideological and political education, and the ideological and political elements were put into the frontline classroom teaching. To realize the organic integration unity of value shaping, knowledge imparts, ability cultivation by the teaching strategy, classroom teaching, teachers, textbook, practical activities and improve the educational effectiveness.

Keywords: ideological and political education in professional education; curriculum ideological and political education; ideological and political work of teacher; collaborative education; implementation

2018年,时任教育部部长陈宝生在新时代全国高等学校本科教育工作会议上正式提出了“专业思政”的概念。2020年5月28日教育部发布的《高等学校课程思政建设指导纲要》[1](以下简称《纲要》)强调:要紧紧抓住教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”,使各类课程与思政课同向同行,将显性教育和隐性教育相统一,形成协同效应,构建全员全程全方位育人大格局。课程思政研究全面启动,并受到高度重视[2-7]。

相较于课程思政,专业思政的研究明显不足。丁洁等[8]认为高校课程思政建设面临思政与专业分离等现实困境,认为要结合专业特点协同推进课程思政学科融合。北京联合大学针对专业思政开展了系列研究,阐述了课程思政到专业思政的四重逻辑[9]。2022年10月,习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会中再次明确指出要“落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。因此,如何从专业、课程、教师的不同角度构建思政元素,发挥其耦合增效作用以全面提升综合育人成效需要深入探讨。

一 “专业思政—课程思政—教师思政”协同体系的逻辑关系

(一) 专业思政是深化课程思政建设的必然需求,课程思政是专业思政的基本载体

专业思政,顾名思义就是从专业这一层面来推进思想政治教育,是结合专业教育与专业特质开展的贯穿教育教学全过程的思政教育,其特点是着眼于专业的宏观视角,突出专业人才培养的目标及特点,对专业内的各门课程实施体系化、系统化的思政教学设计,使专业教育和思政教育协调统一[10]。

课程思政是一种新的课程观,是以课程为载体,将思政工作贯穿到专业课程中。课程学习是学生掌握专业知识、专业技能以及实践操作能力的重要阶段,让课程教学本身既具有知识性、技能性又具有思想性和政治性的作用,发挥其重要的育人功能。

在专业思政总目标下,通过一门门具体课程的课程思政教育,将思政元素融入课程知识体系,同时在宏观层面借助“专业”及其所提供的整合资源,使课程思政教学的目标更加清晰[9],过程更成体系,提纲挈领,实现专业人才培养中的思政总目标。因此,专业思政是深化课程思政的必然需求,课程思政是专业思政的基本载体,是专业思政的基础和实现途径。

(二) “课程思政—教师思政”耦合是培养高质量专业人才的本质诉求

课程中的思政元素包括思政、科学和文化素养三个维度,它们赋存于课程的器者(知识体系)、道者(价值体系)和师者(施教者)之中[5],这些知识和价值体系对大学生的职业生涯影响深远。

大学本科四年是学生人生观、价值观养成的关键时期。由于高校教师的80%是专业教师,课程的80%是专业课程,学生学习时间的80%用于专业学习,80%的大学生认为对自己成长影响最深的是专业课和专业课教师。学生要从教师感知思政温度,教师对课程思政元素的挖掘和提炼以及教师的个人修养和思政素质是影响人才培养的重要因素。因此,“课程思政—教师思政”耦合作用有助于学生树立正确的人生观,提高育人成效。

由上可知,教师是课程思政教育的具体实施者,是落脚“点”;课程思政贯穿整门课程的教学过程,是具有一定连续性的“线”;而专业思政是从整个专业的宏观视角全面布局,整合专业所有课程,并与思政课相互交叉融合,是“面”。因此“点—线—面”相结合,构建多方协同育人大格局,形成有机共同体,提升学生内生动力,才能更好地落实立德树人的根本任务。

二 高校“专业—课程—教师”思政存在的问题

经过前期的调研分析,目前高校“专业—课程—教师”教育主要存在以下问题。

(一) 缺少专业层面的思政规划和设计

虽然教育主管部门发布了《纲要》,但这一指导意见主要基于单独课程的思政“指南”,在专业层面缺乏系统规划。课程间如何有效分工协作,对体系化思政教育的具体指导较少涉及。陆道坤[11]从课程的视角研究发现,高校课程思政建设缺乏长久规划、缺乏系统规划、缺乏专业师资队伍、缺乏课程间有效分工协作是制约高校课程思政建设的重要原因。高校普遍存在同一专业不同课程的课程思政建设各自为政,缺乏统一性和协调性,无法真正的形成育人合力。

(二) 专业课教师思政素养和育人水平有待提升

专业课教师本身往往缺乏足够的思政教育意识,对课程思政建设的重要性认识不到位。有的专业课教师认为课堂上讲授专业知识时间已经不足,没有时间去考虑思政问题,在教学中只强调专业理论知识的传授和专业技能的培养,忽视对学生的价值引领与塑造[2];有的老师则找不到课程思政建设的抓手,不知道如何深度挖掘思政元素,思政教育教学能力不足,心有余而力不足,导致课程思政元素的育人效应不能得到充分体现;即使有的专业课教师做课程思政,也都是单打独斗,缺少专业的顶层设计,课程思政元素零散,不系统,难以做到将思政元素像“盐溶于水”一样有机融入专业教学中。

(三) 缺少具有专业特色的思政“标准化”体系

不同专业的人才培养有不同的特色和优势。给排水科学与工程专业(以下简称“给排水”)服务于水的开采、加工、输送、回收、再生回用以及可持续利用,是唯一以“水的良性社会循环”为研究对象的工科专业,担负着维护城市平稳运营和保障千家万户生活需求的重任。主要包括管网工程、给水处理工程、污水处理工程和建筑给水排水工程四大核心模块,具有课程类型丰富、内容广泛、工程技术特点突出等特点,思政元素极为丰富。但目前的专业思政尚缺少具有给排水专业特色的思政“标准化”体系。

为了培养未来合格的德智体美劳全面发展的市政工程师,不仅要求培养的人才具有扎实的给排水专业知识和实践技能,还应该具有使命感和社会责任感,能担当伟大民族复兴的重任。因此,加强顶层设计,统一思想,深入挖掘给排水专业思政元素,发挥对课程思政和教师思政的指导作用。开展“专业思政—课程思政—教师思政”一体化建设,形成全面覆盖、类型丰富、层次递进、相互支撑的思政体系,对营造正环境,传播正能量,培养能够担当中华民族伟大复兴中国梦历史重任的青年一代有重要意义。

三 “专业思政—课程思政—教师思政”实施路径探索

(一) 加强顶层设计,构建给排水专业思政元素地图

2016年发布的《中国学生发展核心素养》总体框架中,以培养全面发展的人为核心,将核心素养分解为社会参与、自主发展和文化基础3个主要维度,核心素养理念回答了“培养什么人”的根本问题。然而,如何将核心素养从一套理论框架,落实到具体的给排水专业人才培养中去,实现其真正的育人功能,是亟待解决的问题。

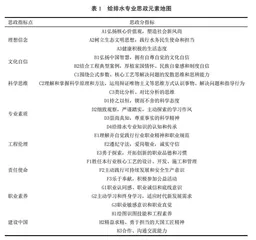

《纲要》指出工学类专业课程,要注重强化学生工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。针对给排水专业特点,结合国家需求和学校办学定位,制定了给排水专业“二观+四求+五维”的专业思政实施总体目标和方案。“二观”即培养学生正确的科学观(理论)和工程观(应用),科学观的内涵就是科学精神、科学方法、科学规范和科学知识;工程观的内涵就是工匠精神、工程规范、工程知识和工程伦理。“四求”即求真、求知、求用、求能,对应素质目标、知识目标和能力目标。“五维”即从教学策略、课堂、教师、教材、实践活动等5个维度,将思政元素落实到一线课堂教学中。结合给排水专业自身应用性强和工程化的特点,将“二观+四求”的顶层设计理念进一步细化,从理想信念、文化自信、科学思维、专业素质、工程伦理、责任使命、职业素养和建设中国等方面构建专业思政元素地图,加强顶层设计,营造“三全育人”的思政氛围(表1)。

(二) 结合专业认证,毕业要求和专业思政元素有机融合

秉承OBE 理念,结合工程专业认证中工程知识、问题分析、设计/开发解决方案、研究、使用现代工具、工程与社会、环境与可持续发展、职业规范、个人与团队、沟通、项目管理、终身学习的12点毕业要求,以“固核心价值观,养专业科学思维,培工匠职业精神”为教学主线,将毕业要求和专业思政元素有机融合,培养学生正确的科学观和工程观,加强对学生专业使命和人生价值的塑造,激发学生勇担民族复兴重担的使命感(表2)。