关中皮影“三剑客”

作者:艾江涛 “碗碗腔之王”李世杰

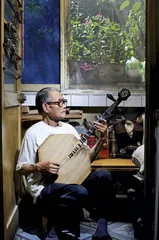

“碗碗腔之王”李世杰

“我朝也有几个英雄爷……”

江国庆和他的师父汪天稳,亲眼目睹了陕西皮影戏上世纪以来的溃败,至少在他们看来是如此。作为一种古老的傀儡戏,直至上世纪90年代之前,皮影戏仍是关中平原上广大农村红白喜事、逢年过节上不可缺少的活动,而现在,是皮影而非皮影戏成为故事的主角。

在多番电话联系后,我们终于和江国庆敲定了紧锣密鼓的采访时间,他们正在为8月份即将在北京恭王府举办的一次皮影展览加班加点赶制皮影。某种程度上,江国庆和汪天稳与他们共同打造的“华县皮影”品牌,一起见证与推动了这场皮影制作与演出分离的变革。

皮影制作与演出的分离,似乎是转型时代皮影一条新的生存之道,只是,这条道路也不容易,而更为艰难的是,皮影戏曾经真正的主角们——比如“德庆社”当年的台柱子、有“碗碗腔之王”称号的李世杰。

在陕西戏曲研究院那栋略显破旧的家属楼里,80多岁的李世杰不时接待各路采访,见到我们的第一句话是:“我现在对这个事情无望了。”现实的情况是,会唱皮影戏的艺人越来越少,一些并不懂戏的人反而弄虚作假,申报国家传承人。尽管愤慨,聊得兴起,他仍会取下墙上的月琴,坐在堆满杂物的阳台上,连弹带唱起来:“我朝也有几个英雄爷……”

中国工艺美术大师、陕西皮影传承人汪天稳

中国工艺美术大师、陕西皮影传承人汪天稳

“皮影这个艺术太深了”

在江国庆的带领下,我们在一个小区居民楼13层的工作室里见到了汪天稳。他正带领四五位徒弟赶制《白蛇传》展的演出皮影,在这个二室一厅的房子里,大厅摆放着各种装裱完毕的皮影,一间房子用于雕刻,一间用于染色。每逢赶制一批急活,他们都会在这里进行一段时间的封闭作业。

制作陕西东路皮影的刻刀与染色颜料

从11岁开始,汪天稳已经整整刻了55年皮影。最初家人想让他去学秦腔,他见那些唱秦腔的孩子很可怜,穿着浑身补丁的衣服,吃饭的时候还不能上桌,只能端着一碗饭远远地赶快吃完。皮影戏班的待遇显然要好一些,总共才五六个人,至少可以坐在一张桌子上吃饭。也因为从小喜爱,他从家里背粮带钱,一个人跑到西安,跟着在陕西省傀儡艺术剧团上班的同乡的皮影制作大师李占文,开始学做皮影。

过去,皮影制作艺人又称“影子匠”,往往受聘于有钱的财东,专门为皮影戏班制作演出道具服务。从1960到1963年,汪天稳跟着师父学了三年,那个年代,手艺行里的师徒关系非常紧密,形同父子。每天早上起来,汪天稳首先要为师父倒尿盆,叠被打水,睡前同样要伺候周到,而师父除了把手艺倾囊相授,就连订婚结婚也帮他拿钱张罗。

制作精良的皮影头茬

制作精良的皮影头茬

陕西皮影以西安为界,分为东南西北四路,最有代表的是东路和西路,前者集中于华县、大荔、渭南、华阴等地,后者则主要在宝鸡。东路皮影的制作最为讲究,其雕刻技艺所以至今领先全国,缘于其不同于其他皮影雕刻所采用的“侧刀法”,采用“推皮走刀”的特殊技法——刀扎下去不动,靠食指、中指、无名指三个手指的功夫,推动牛皮雕刻,如此则可以清楚看到每个下刀的位置,皮影因此可以刻得和头发丝一样细。这样一来,对雕刻者的手上功夫要求就很高,练不好便钻不透牛皮。

开始,师父扔给汪天稳一块牛皮,让他用一只手压住,另一只手转牛皮,最后换成砖头,直到把手练肿再消了,才算过关。此外,每天早晚各半小时的练功还有讲究,早上必须在大小便之前练习。两个月后,师父才给了他一把刀子,开始刻小手、花草等最简单的配件。又练了一个多月,汪天稳开始刻一些简单的皮影人物。

皮影大师江国庆

皮影大师江国庆

谈起师父让他独自刻的第一段戏,汪天稳至今仍很激动:“1962年11、12月,我给渭南一户人家刻了一段《三打祝家庄》,花一两个月刻了20多个人。”那时他已经学艺快两年了。

传统的皮影刻制有许多公式与模板,通过画谱一代代流传下来。“小生有小生的模板,小旦有小旦的模板,你需要啥人物,我给你套啥人物。过去不管啥剧,脸谱都是固定的,比如武松的形象,眉毛是皱的,戴着皂角帽。”皮影又分为头茬(头)、桩桩(身子)、杂件(桌椅板凳)、布景几大类,刻好后分门别类放在箱子里,演出时再根据需要临时组装。

制作精良的皮影头茬

制作精良的皮影头茬

皮影制作的第一道工序是选皮,以3~5年的黑毛牛皮色度最好。下来是泡皮和绷皮,绷皮很讲求技术,一张长十五六尺的皮子被四根椽绑成四方,在阴干的过程中要放三次绳,以防止牛皮在收缩中由于过紧而崩断了其中的纤维。下料与选皮则要充分考虑到皮影的演出效果,皮影各部分用的牛皮厚薄不同,需要找到其平衡点。经过推皮和过稿,下来才是雕刻与染色。汪天稳闭着眼都清楚这些环节,“总共24道工序,缺一不可”。

1963年,由于被批为“宣传帝王将相、才子佳人”,皮影戏无法演出,李占文和剧团的人被派到农村宣传社会主义教育,1967年后更被打为“黑五类”,遣送回家劳动改造。而汪天稳则在几个县的文化馆辗转几次,雕刻诸如《白毛女》、《三世仇》、《奇袭白虎团》等新戏。1968年,汪天稳去部队当了6年兵,暂时离开了皮影制作,直到1977年他被调到西安市工艺美术研究所,才又重操旧业,一直干到现在。

制作精良的皮影头茬

制作精良的皮影头茬

2006年,汪天稳荣获“中国工艺美术大师”称号,两年后,又被评为国家“非遗”保护项目传承人。干了这么多年,究竟对皮影制作这门传统手艺有多少创新?汪天稳更多谈起的是修正与借鉴。首先是把过去一些不太合理的设计变得更加合理,而方便快捷的交流,也让他有机会看到其他地方更多的皮影画样,进而吸收借鉴到自己的创作中。

由于地域不同,皮影戏演出的剧种纷繁复杂,汪天稳仅以陕西皮影举例,“用皮影表演的,就有碗碗腔、老腔、眉户、同州梆子、道情、弦板腔、秦腔等”。全国又有多少种戏、多少个品种?“皮影这个艺术,说句实在话,你说我现在会了没有?有些东西真的不知道,干到老学到老,这太深了。”汪天稳说。

制作精良的皮影头茬

制作精良的皮影头茬

机器皮影的冲击

1980年,从陕西师范毕业后,江国庆被分配到了汪天稳所在的西安市工艺美术研究所民间工艺室,一边跟着汪天稳学习皮影雕刻,一边帮助师父设计皮影。

制作精良的皮影头茬

制作精良的皮影头茬

皮影雕刻的规矩很多,这让学工笔重彩出身的江国庆一度很不适应。1981年,故宫博物院接到日本国立博物馆的一个请求,希望找人帮他们做一套《大闹天宫》的皮影,任务辗转落到汪天稳师徒身上。那时民间仅有一些传统的猴戏可供参考,为了完成任务,江国庆和师父到民间四处采风,收集大量皮影作为设计素材。为了设计太上老君的炼丹炉,江国庆还观摩了敦煌壁画上面的神火。

跑了一大圈,江国庆在桌子上趴了7个月搞设计,师父带着十几个人,把《大闹天宫》一套78件皮影雕刻出来。做完后,日方非常满意,他们也为所里创下40万元的外汇收入。

没过多久,研究所搞体制改革,研究经费全部减半,逼着各研究室面向社会创收。江国庆带着研究所的几个员工,把他们做的十几件皮影,放到西安华侨商店试卖。没想到产品大受欢迎,一个皮影三五十元不等,被一个法国团一扫而空。当时师父一个月的工资才53元,试卖成功让江国庆很受鼓舞,他联系西安各个旅游店,大搞联营销售,最多时建立了18个联营点。

江国庆回忆起当时的情景:“那时候社会上刚有了‘万元户’的说法,我们一晚上就可以创出好几个万元户。”尽管收入归所里拥有,但他们一个月也能拿到几千元的提成。皮影很快不够卖了,汪天稳的徒弟和亲戚都开始学刻皮影,全村所有劳动力全部上手,还是不够,旅游市场的火爆把皮影制作很快辐射到全县乃至邻县,仅华县当时就有上千人从事皮影雕刻,皮影也成了当地的支柱产业。时至今日,人们也往往直接把陕西皮影称为华县皮影,正缘于此。

当初为单位收藏皮影,更多是为了充实设计理念,当手里有了更多的钱,江国庆开始自己收藏。那时农村许多人家都藏有祖传的皮影,由于后人不喜欢,或者娶媳妇盖房子急着用钱,收集起来相对容易。只要打听到哪里有皮影出卖,江国庆便坐上长途车到县城借上辆自行车就出发了。

有一次,他得知乾县一户吴姓人家,藏有一套灰皮影,欣喜若狂。据说这户人家祖上为逃难而来在慈溪演过皮影戏,这种皮影采用石灰泡制,制作工艺已经失传,皮影拿在手里有丝绸的感觉,润滑劲道。结果去了两次,人家连看也不让看,后来托村长说情,江国庆总算一饱眼福,但提到转让,对方则死活不同意。后来,老人去世,皮影被分给三个儿子,随后流散民间,让江国庆安慰的是,他最终几经辗转,从别人手里买到了几幅。

经过多年积累,江国庆搜集了整整20多箱上万件皮影,计划建立一座皮影博物馆。陕西省政府为此批了十几亩地,但多年过去终未落实,江国庆至今仍是一个有东西没地方的空头馆长。

在江国庆看来,收藏皮影的过程,也是皮影演出与制作不断分离的过程,皮影正在成为一种悬挂的艺术品。继旅游市场之后,江国庆开始将目光投向展览与拍卖领域。

2002年,江国庆认识的上海市一位区文化局局长,询问他敢不敢用皮影刻一幅《清明上河图》。回来后,江国庆试了试,觉得可行。很快2003年“非典”爆发,旅游停顿,制作人员正好也没活干了。于是,他从上千人中精心挑选了18人,从朋友那借了一个大院,开始封闭作业。

投入巨大,光原料就拉了几卡车,由于前期经验不足,牛皮收缩性状不同,在拼接原作中水纹时老出问题,他们废了很多牛皮,“十块只能做出一块”。后来全部采用了牛屁股上的皮,结果完成全套154块60厘米×40厘米的皮影,用掉了470多头牛身上的皮。挑战很多,由于从未做过如此大的皮影,江国庆和汪天稳新做了很多刀具,还开发了七八十种新的刀法。经过近11个月的努力,这幅投资达上百万元,高1.2米、长23.58米的巨作终于完成。

2004年4月,当这幅作品在上海美术馆展出后,马上有三家拍卖公司希望签约,给出的评估价是800万元。由于已经答应赴台湾历史博物馆展出,江国庆最终没有将其拍卖,打算将它作为未来博物馆的镇馆之宝。

此外,江国庆还与师父合作创作了《文成公主进藏》、高达1.8米的《门神》等大型作品。2007年,江国庆联合几位艺术家,创作了中国首部皮影动画片连续剧《小藏羚的荣耀》,获得“五个一工程奖”。

大约八九年前,采用激光雕刻技艺的机器皮影兴起,原来一个人几天时间才能做出一件皮影,现在一个人管两台机器,一天就可以做150件皮影,价格也一下由几百上千元下降到几十元。机器皮影给传统皮影生产带来毁灭性的打击,很快占据了90%的市场份额。

为了解情况,江国庆专门买了一台机器,花了几个月时间研究,发现即使以他的技艺,用机器做出的皮影与传统手工皮影仍有天壤之别。在工作室,汪天稳特意取出机器皮影的牛皮,稍作撕扯,便碎成几块。

更重要的是,在江国庆看来,“机器皮影成千上万一模一样,做出的东西没有魂,不像手工皮影每件都不一样,凝结着匠人的灵气和才华”。

昙花一现的演出改革

当汪天稳在上世纪60年代跟着师父,学习湖南皮影灵活的活动关节,试图改进皮影演出效果时,李世杰在西安德庆皮影社的演出改革,已经进行了好几年。

出生于皮影演出世家,李世杰7岁学戏,在12岁时已小有名气,人送艺名“十二红”。1953年,在渭南的物资交流大会上,李世杰和父亲两个人轮流唱,一连唱了一个多月。此前,德庆皮影社的副社长卢成福已给他打了招呼,让他演完后就过来帮忙。两年前,德庆皮影社成立,能唱能跑的卢成福拉起摊子,并把师父谢德龙请来当社长。

1954年,20岁的李世杰来到德庆皮影社,很快成为社里的实力主唱。德庆社每个周末演出两场皮影戏,观者如云,当时陕西的戏剧氛围很浓厚,光有名的秦腔剧团就有十来个。除了常规演出,德庆社有时也被叫去给领导演出。

李世杰现在还记得,当时的陕西省委书记赵寿山很爱看皮影,有时晚上给文化局打电话要看戏,单位很快便派车过来,连人带箱子,把他们拉到资源饭店。吃过饭,再闲聊一会儿,台子一搭,幕布一撑,皮影戏便开演了。戏有长有短,有两个多小时,也有四个多小时的,生旦净末丑,一个人把五个关口,一气唱到底。

皮影的演出改革首先从灯开始,从最初的煤油灯到菜油灯,再到日光灯,映在亮子(幕布)上的皮影更加清晰。1959年,德庆皮影社到北京参加小戏汇演。汇演结束后,他们从别的剧社拿来本子,加以修改,创作了《张郎与金鱼》、《猪八戒学本领》、《深夜凯歌》等新戏。

在这些新戏中,他们对演出效果做了许多有趣的尝试。把帆布放在纺线车上面,搅动纺车,带动帆布,造成刮风的效果。用细竹篾配合灯光效果,做出下雨的特效。后来到西安的汪天稳,还记得在《猪八戒学本领》中,通过水平移动事先画好的幕布,造成猪八戒巡山时不断前行的画面。此外,通过烟雾制造筋斗云的效果,用灯泡、红玻璃纸、硬纸片画好的火焰形状,营造孙猴盗扇中的火焰山。“扇子一扇,火烧了半个亮子,美得很。”李世杰对当年的创新津津乐道。

1956年,由市文化局出面借调,李世杰到陕西戏曲研究院代课,教授学生唱碗碗腔和乐器弹奏。院长有意把他留下,德庆社社长谢德龙一下急了,多番找到文化局的人,把李世杰要了回去。

德庆社的演出与革新,并没有持续几年。1964年,由于奉命下乡宣传毛泽东思想,德庆社改名“农村宣传队”,后来又加入易俗社等秦腔剧团的人和一批刚毕业的学生,易名“西安市文艺工作队”,简称“文工队”。1966年8月,“文革”开始,文工队一下子乱了,没法再演戏了,90%的皮影也被毁坏殆尽。

1970年,西安市砍掉评剧、粤剧、先锋文工团、文工队四个剧团,几百人被下放到饭馆、糖果厂、门市部等单位。李世杰被下放到糖果厂,从搬运工到食堂管理员,一直干到仓库总管,最多的时候手下管着7个仓库管理员和30名搬运工。

在糖果厂待了十几年,李世杰又回到陕西戏曲研究院,一直干到退休。然而,陕西的皮影剧团再也没有恢复起来。在上世纪90年代,有人曾找到李世杰,希望他出来演皮影,可后来他发现对方和自己的想法截然相反,李世杰想“把摊子撑起,给后人留点东西,带两班娃”,对方却只想利用他一味赚钱。

双方很快不欢而散,年岁日大的李世杰从此很少公开演出,除了教孙女弹弹月琴,只在高兴的时候才偶尔吼上几嗓子。

“唉,走咧——”

许多人对陕西皮影的最初印象,往往来自张艺谋的两部电影——《秋菊打官司》和《活着》,而它们都与李世杰有关。

“唉,走咧——”《秋菊打官司》里那段抑扬悠长的片头,正是李世杰录制的。一天,陕西戏曲研究院副院长赵季平找到李世杰,让他到办公室唱几段戏,说明天要录音。不明所以的李世杰接连唱了几段,赵季平似乎不大满意,问他还能唱啥,李世杰只好说:“没啥唱了,我给咱耍个怪,唱个丑角戏。”赵季平听后,一拍桌子:“我要的就是这个味。”于是就有了后来的片头。电影出来后,有人拉着李世杰去看,看到篇末最后打出的字幕,他才知道是自己唱的片头。

1993年,张艺谋在拍摄《活着》,曾打算叫李世杰给葛优指导演唱技巧。当时李世杰忙着给学生上课,剧组于是让另一位碗碗腔著名艺人潘京乐去教。在江国庆眼里,陕西皮影不过“一李一潘”。所不同者,李世杰是演戏世家,科班出身,潘京乐则是民间“土八路”,吐词虽然不清,但表情入味。虽然没去教戏,李世杰却写了张条子,给剧组推荐了一个皮影箱子。

在李世杰家中的墙上,贴着一张《碗碗腔之王》的纪录片海报,海报上面,李世杰手握月琴纵情弹唱,背后是滚滚黄河和数量众多的伴唱演员。这部拍摄于十几年前的纪录片,只拍了一半,由于遭人嫉妒,最终在不断上告中被压了下来。

“当时在黄河边拍了两次,我脚下就是哗哗的水流,害怕我晕倒,导演让人找根绳子,在我腰上拴着,绳子头缠在一块石头后面,由两个人拉着。”在绳子的保护下,年近七十的李世杰唱了起来:“行一步我来到黄河东岸,又只见狂风起波浪连天。”

肚子里的戏太多,李世杰往往能即景演唱,丝丝入扣。直到现在,他仍能记住150本皮影戏的台词。让他痛苦的是,现在唱皮影的人越来越少,而且渐渐没人会唱。“他们发声位置不对。铜器(锣鼓)是戏的骨头,音乐是戏里的肉,演员才是调味。谁唱戏有味没味,就看后面那一点声,能不能钻到弦里头。”

在传统手艺如烛闪烁的地平线上,从设计、雕刻到演唱,江国庆、汪天稳和李世杰成为最后的关中皮影“三剑客”。 关中平原手工艺皮影戏李世杰雕刻皮影传承艺术中国传统文化手艺