何有此生?

作者:孙若茜 中岛幼八

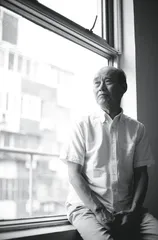

中岛幼八

“战争遗孤”或说“残留孤儿”是指日本侵华战争期间跟随父母来到中国东北地区,战败前后与父母分散,遗留在中国的日本儿童。这个名词之所以出现在上世纪80年代前后,是因1972年中日邦交正常化后又9年,日本才开始大规模地正式将他们接回国。据日本厚生劳动省统计,从1972到1995年,赴日定居的残留孤儿有2171人,携带配偶和子女人数达7801人。更多的人在中国度过了一生。

中岛幼八3岁被收养在东北农村,16岁,1958年遣返日本与生母团聚。按照日本厚生劳动省支援法的划分,中岛回国的时间使他与政府提供给日本遗孤人群享有的福利和津贴只能擦肩,也就是说,在日本的法律中,中岛不算战争遗孤。因此,今年7月,当日本遗孤代表团到哈尔滨祭拜中国养父母感谢之碑时,他不在其中,他没有加入任何日本遗孤的团体。

这当然不妨碍他对养育之恩表达谢意。在大半生中,他一直从事有关日中友好的工作,用他的话说,自己此生最大的遗憾是没能为养父母尽孝,但是,若在促进两国友好关系的事情上尽到了微薄绵力,相信养父母在九泉之下会感到欣慰。

年过七十,中岛开始写书。他希望把在中国的生活、对过去的回忆变成文字留存,让日本人能知道自己曾经在中国接受的全部爱和善意,他觉得,想要促进两国的友好关系,没有什么比百姓民众间增加理解,增加心灵上的交流更有意义。

他首先写下了日文版的《何有此生——一个日本遗孤的回忆》,并自费出版,卖掉收藏多年的字画,花掉一年的养老金,还是只敢印了500本,毕竟战争遗孤在日本是边缘群体,同情的人很多,关注的人很少。但书里朴实的文字,深情的讲述终究还是打动了日本读者,媒体上也开始逐渐出现报道,经过几次加印,目前,已经有销售3000册的成绩,这在日本已经相当不错。而后,在朋友的鼓励下,中岛又开始写作中文版,以回报故乡的养育之恩。

接运“战争遗孤”返回日本的“白山丸号”驶入日本港口

接运“战争遗孤”返回日本的“白山丸号”驶入日本港口

写书的日子,中岛每天背着电脑去东京的中央中文图书馆,包里装着水和紫菜饭团,或者用大葱蘸酱做成的三明治。“我年岁不多了,还要出书,今后的开销很多,所以尽量节省。”一般四五个小时,老人的眼睛和脑子都觉得乏累,就收工回家了。他说,妻子去世后,没有人再照顾他的饮食起居,儿女又不在身边,之所以去图书馆写作,是因为那里人很多,“好像环境越嘈杂,我心里越踏实,思路也越清晰”。所以偶尔,写作时他也会到茶馆去。“有时候,为了和别人说说话,我就在回家的路上故意问路。”更多的时候,书写回忆是中岛排解孤独的唯一方式。

中文版的《何有此生——一个日本遗孤的回忆》写了10个月,如今这本书已经由三联生活书店出版。中岛告诉我,这让他收获了莫大的鼓励,是再一次接收到的来自中国的善意。“有时候晚上睡不着,觉得自己血压升高起来,我就对自己说,明天不在了也可以,书稿已经留了下来。”

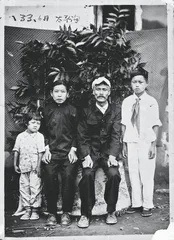

中岛幼八与养母和第三任养父赵树森拍摄的全家福照片(1956年摄于太平沟)

中岛幼八与养母和第三任养父赵树森拍摄的全家福照片(1956年摄于太平沟)

指向幸福的箭头和开拓团的绝境

中岛幼八出生在太平洋战争爆发的第二年。东京品川火车站附近的泉岳寺坡下,沿铁路一处在当时被称为高轮牛町的地方,一所普通的传统式居民木板房里。在200年前的江户时代,这条铁路边是装卸海运物资的码头。“珍珠港事件”后,日本国内与英美决一死战的气氛越发浓郁,品川站成了战备运输枢纽,日夜充斥着“出征士兵万岁”的狂呼,满载军用物资的火车一辆接一辆地驶过。

1946年8月,辽宁葫芦岛满载被遣返日本侨民的轮船准备起航

1946年8月,辽宁葫芦岛满载被遣返日本侨民的轮船准备起航

中岛家的小木屋被震得就像在铁轨上颠簸,一家人平静的生活也在此时被打破了。中岛幼八的父亲听说东京市正派遣赴满洲的开拓团,耿直的性格轻而易举地使他成为军国主义思潮的俘虏,怀着准备施展一番作为的心情,他加入了第十批派遣队伍。1943年,他带着一家人从新潟港乘坐着1941年刚刚建造出的“白山丸号”启程。一家人在当时的牡丹江省宁安县安家落户时,中岛幼八只有1岁。

1945年,随着战局的加紧,日本兵力严重短缺。7月底,中岛的父亲被征兵入伍。这时,距离日本战败投降仅剩半个月左右,父亲充当炮灰的命运可想而知。很快,战败的消息传来,开拓团也随即陷入了惶恐和慌乱。很多开拓团都遵循了日本当局的指令,全体自决——大家一起关在一栋房子里,引爆事先安排好的炸弹,没被炸死而跑出去的人,再被负责人拿钢刀一个一个地砍死。

中岛幼八的生母和家人来到舞鹤码头迎接儿子归国

中岛幼八的生母和家人来到舞鹤码头迎接儿子归国

中岛一家所在的开拓团,团长没有带他们直接走上绝路,他带领整团500多人逃到山坳里躲避,直到苏军允许开拓团回原驻地过冬。但他们的生活依然处于绝境之中,不光没有口粮,还流行起传染病,每天都有两三个人入土。在那个冬天,3岁的中岛幼八瘦成了皮包骨,肚子因消化不良而胀得圆鼓鼓的,眼珠显得格外大,几乎要凸出来。母亲此时产下的男婴死在襁褓之中,自己也因产后虚弱感染风寒生死难料。

“你们不要的话,我拉扯!”

为了保全孩子们的性命,生母只好决定将9岁的大女儿留在身边,而把年幼的中岛幼八送给他人。她托付了向开拓团售卖零碎商品的小贩“老王”,求他帮忙找人收养。熟睡中,中岛幼八被安放在老王放杂货的篮子里,一路被挑担到了沙兰镇。

可是,中岛那副看上去简直活不到明天的模样,配上他因为怕生而发出的惨烈哭声,让村里一直想抱养个男孩儿传宗接代的人家都不愿收留他。幸而一个叫孙振琴的中年妇女从看热闹的人群里挺身而出:“这条小命多可怜,好不容易生下来,连活都活不下去,这叫什么世道。你们不要的话,我拉扯!”

就这样,中岛幼八被收养了。每天早上,养母给他按摩圆鼓鼓的肚子,嚼烂了吃的再嘴对嘴地喂他。中岛回忆说:“那种触感,现在的我仿佛还能感到。”如果说养母的养育之恩是此后的13年,那么当时,对幼小的中岛来说,收获的应是救命之恩。因此,中岛到现在也爱对别人说:“我的身体好,因为流的是日本人的血,长的是中国人的肉!”

“我绝不回日本。”

儿子被收养,加上开拓团筹集并发放了救济资金,生母和姐姐的处境日渐好转,她们开始希望并努力让中岛幼八回到身边。但是再见面,中岛幼八已经对生母感到陌生。他被养母紧紧地抱在怀里,始终没有让生母触碰一下。

开拓团开始被陆续遣返日本,生母不愿把儿子留在中国,再次来到养母家,并明确提出想要回孩子。不等养母同意,就拼命抢过中岛,跑回了驻地。这一下,“老陈家的孩子被人抢走了”的消息迅速在村子里四散开来,村民们气势汹汹地聚集到驻地声讨。

最后,事情只能交由当地政府解决,也就是共产党建立的民主政府。裁决趋向民主,尊重孩子的意志,方法是让孩子站在相隔很远的两位母亲正中,由他自己选择投入谁的怀抱。结果可想而知,生母像泄了气的皮球一样,带着姐姐回到驻地,决定两天后动身回日本。这是中岛幼八为自己的人生做出的第一次关键性的抉择。

第二次重要选择发生在小学毕业时,大约是1955年。此前一年,中岛的生母将写有“在中国松江省宁安县沙兰镇有我的儿子,抱给陈家,请给予调查”的字条想办法递到了战后首次到日本访问的中国红十字会代表团一行人中倪裴君女士手里。而后区政府就接到了上级指示去了解中岛幼八的近况,并告诉他,回日本的途径已经开放,如果愿意回去,交通费用全由政府解决。

1951年,对在华日侨的全国性普查全面展开,由此开辟了战后留在中国的日本侨民被遣送回国的途径。当时,中日还没有恢复邦交,这项工作是由在中国的日本民间团体——日本赤十字社、日本中国友好协会、日本和平联络会三个团体为窗口,在中国政府的支持下,由中国红十字会推进遣返程序。通过双方的协议,1953年起,由日方派船依次接侨民回国。据日本舞鹤市遣返纪念馆的记录记载,从1953年3月23日的第一批返日人员抵达舞鹤港以来,到1958年的最后一批,总计有21批人员遣返。

中岛幼八当时的回复是:“我不想回去。如果把我拉上火车,也要跳车跑回来。我绝不回日本。”“那好,政府不会强制你的,跟往常一样过日子就行了。”中岛的个人意志再次得到了政府的尊重。次年,养母收到生母的日语信件,信中对其施予中岛的养育之恩表达了感谢。也是那时,中岛第一次知道了自己的日本名字。一直以来,他都随养父姓陈,名叫庆和。

“梁老师!我想回日本去!”

中岛幼八真正开始萌发回日本的心情是中学时代,在一次与他的恩师梁老师的长谈后。“你如果回到日本,能为中日友好做出努力,那该多么值得高兴啊!”梁老师用长崎岛发生的烧毁中国国旗的事件向中岛讲述了当时正加剧恶化的中日关系,并对中岛的未来做出了期许。

“老师把我抬举得这么高。我能胜任这么大的期待吗?”在中岛幼八的记忆中,那是自己第一次产生重要的自我意识。“梁老师!我想回日本去!”长谈后的当日晚上,中岛幼八已经为人生的转折做出了决定。

当然,这个决定不可能只是基于一时的热情和冲动。中岛回忆,在小学时代,他所能看到的课本、小人书、电影里都尽是抗日战争英雄的英勇和日本侵略者的野蛮卑鄙,日本这个国家给他留下的印象十分恐怖。当时不光是他,凡是知道自己身世的遗留在华的日本孤儿心理都很敏感。虽然刚刚经历过战争的当时当地,人们已将日本侵略者和日本人民划分得非常清晰,并听从上级的号召,禁止一切歧视遗孤的行为,但是同为日本同胞的孩子们却彼此疏远,故意躲避着日本人与日本人之间的公开往来,对于回日本这件事儿,更是感到恐惧。

随着年龄的增大,这些对日本的负面印象日渐淡薄,中岛幼八获得了更多的信息,比如梁老师为他讲述的日本渔民的勇敢以及对日本劳动人民的赞颂等等,它们让埋藏在中岛心中的身为日本人的那种负罪感渐渐消除。“我眼前仿佛一下子亮堂起来。”他开始对梁老师口中的那个被大海环绕的岛屿国家产生了强烈的好奇。

1958年,中岛幼八16岁,在多方的协调帮助下,他返回日本的事情开始变得具体化。回国手续的办理,比他想象的要快很多,甚至快到他有时反应不过来回日本究竟是怎么一回事儿,只是被向前的齿轮带着走。当他带着宁安县公安局的介绍信办理最后一道手续时,工作人员告诉他,日方派遣接日侨的船,已经到达塘沽,准备回国的其他侨民都已在天津的酒店等待开船。最重要的是,接送日侨的工作即将结束,这很有可能是最后一艘回日本的船了,要想赶上,就得立即坐火车赶往天津。

没有时间告诉养父母,没法商量,没得到同意,当然也没法正式告别,实际上,连出发的行李也没有时间再做准备。中岛幼八再一次被推到了自己抉择去留的关口。“好吧,我回日本。”中岛回忆,自己说出这个决定时,实在来不及再多想,只知道不能让那些帮他办手续的人白忙活一场。

就这样,穿着临行前省卫生厅(红十字会的上级机构)临时帮忙置办的新衣新鞋,拿着给他路上零花所用的20块钱。7月9日,作为那批日侨中年龄最小的独自归国者,中岛再次踏上了带着他全家来到中国的那艘名为“白山丸号”的船返回日本。

养母

得知中岛回日本的消息,养母一下子瘫在了地上,双手抓着土,哭天喊地、死去活来地叫着:“我的儿啊,你怎么把妈扔下,就回去了?!”这些,是在1987年清明,中岛回到沙兰为养父母迁坟时,从邻居口中第一次听说的。

在中岛对养母的描述中,这是她唯一一次将感情如此强烈地宣泄,却是没有当着他的面。其他时候,生母始终是性格刚强的角色,胸怀开阔、做事果断、宽厚明理,她在很多事情面前做出的反应,都让人很难将她与我们头脑中那个时代的传统农村中年妇女的形象画上等号。到了如今的年纪,中岛反省自己性格中美好的部分,大都是来自养母的影响。

拿养母几次与生母的见面来说。头一次,生母和姐姐都担心养母不让见面,但养母大方且热情,还给经过半年的照顾已经长得胖乎乎的中岛打扮了一番:穿上虎头鞋,脑袋剃得精光,只留下脑门儿一小片儿刘海儿。生母看后放了心,想要回孩子的话竟没好意思说出口。又一次,是在中岛自己选择养母的怀抱,而生母要返回日本前的拜访。生母将一条毯子和一个黄铜水壶作为礼物,拜托养母日后的关照,养母没有收下,而是说:“天冷了,在路上需要,你们留下吧。”

中岛日渐长大,养母完全无意隐瞒他的身世,还经常在他面前毫不避讳地和别人谈起收养他的经过。但凡政府提供了回日本的机会,养母都放手让中岛自己抉择。16岁决定回日本时,中岛幼八藏着海关通知书回了家。养母发现之后很生气,一手拿着通知书,一手拍打着对他说:“你想回日本,明摆着说出来,妈把牛卖了,也要给你张罗盘缠。你翅膀也越来越硬了。想往哪飞就往哪飞吧!妈不会强留你。”“你虽然不是妈身上掉下的一块肉,十几年来,一把屎一把尿地把你拉扯大,不就成了我身上的一块肉吗?”

在中岛的记忆中,养母的眼泪在那天一直没有断过,但她的责备只是“干吗背着我?”却不是“为什么要回去?”可以试想,即便养母那时就知道中岛决心已定,且不久后真的会离开,或许也不会强硬挽留,反而会为他准备体面的穿着和丰足的路费吧。

养父

中岛生命中重要的男性角色,除了梁老师外,就是他的三位养父了。第一位陈父,在中岛刚刚上学不久就丧命于被疯狗咬后的狂犬病;为了改变男人去世后家里揭不开锅的局面,养母很快改嫁给了村里的治安委员,即第二位李父;而中岛最亲近的是第三位养父赵树森,实际上他自始至终也不是养母的丈夫,只是养母在给中岛寻求更好的出路时,好心帮助,但中岛当时并不知情。

赵父是林业局的职工。当时,林业系统被乡下人称为“林大头”,是指在那里的日子比乡下好过很多,吃的是大米白面之类的细粮,职工领的工资不少,而且月月有收入。养母通过在林业局工作的女婿对林场进行了一番“考察”,准备想办法让中岛转学到这儿,便于将来能留下来工作以谋求到更好的出路。她嘴上对中岛说自己要和李父离婚,带着他一起搬到林场与赵父共同生活。实际上,这句话半真半假,真的是,要依靠赵父帮助将中岛户口“农转非”,假的是,她从未打算跟李父离婚。

赵父虽然在身份上是临时的客串,对中岛的关爱却是真的用心。相比李父的严厉,赵父在中岛的心中完全是慈父的形象。养母回乡办理转户口的手续,中岛因外侨的身份受到照顾,顺利将户口转入。但是,养母的户口并没有一起迁来。当时,中国为了防止农业人口减少,在原则上限制农村人口外流,因此,养母从乡下转入林业局的非农业地区,几乎是不可能的。

中岛转学到林场的太平沟小学,生活基本依靠赵父的照顾,他们一起看电影、一起旅行,给日本人做过长工的赵父,还给中岛做天妇罗吃,给他讲日本的美食。每个月,赵父都会给他15块生活费,在当时那是一笔很大的数目,学校的教师月工资也不过40多块。

但赵父的工作使他们不能长期地居住在一起,很长一段时间,中岛都只能独自生活。当时的中岛并不知道养母这些安排的实情,不可能理解她的用心,因而对养母迟迟留在乡下不来陪他产生了很多怨气。这或许也是他在回家时藏起了那张海关通知单的原因,又或许是他做出回日本的决定时能异常果断的原因之一。直到成年,中岛才知道整件事情的原委。回到日本后的一个偶然的机会,他又得知赵父当时还帮助了另一位日本遗孤,对其无私的付出更生敬佩。

回国后的身份认同

归国容易,但在听上去亲切实则陌生的祖国找到身份的认同,是大多数日本遗孤都要经历的困难。虽然当时的日本媒体在报道中岛的故事时用了“悲剧之子”这样的标题,但实际上,他比那些在日本已没有亲人依靠的遗孤们幸运很多。

“白山丸号”抵达日本那天,生母和家人一直在岸上等待,打着“欢迎中岛幼八”的旗帜迎接他的归来。然而那一刻,陌生带来的不适,使这场久别重逢并没有上演煽情的戏码。

“她眼盯着我,流出了眼泪,并拉住我的胳膊,我判断她可能是我的生母。她讲了几句话,我听不懂。我的脑袋好像麻木了,根本没有任何感觉,也没有哭泣和拥抱,甚至于没有留下多少记忆。”中岛将记忆中的那个关键时刻形容为极短的一瞬间,简直是空白。此后的一路上,只是几个小时的语言不通,已经让他感觉十分痛苦。

不吃生鱼、生肉的饮食习惯好克服,电视机、电冰箱、洗衣机组成的电气化生活,也让中岛在新生活中感到了片刻的新鲜,但始终无法化解的,是因为语言不通而带来的寂寞感。他开始想念中国的家,不断地给日本赤十字会写信,打听去中国的船只,提出回中国的渴望。但是,没有恢复邦交的两国,怎么可能任一个孩子在之间随意来去。

学习日语成了中岛当时最迫切的需要。只能从小学课本学起的他,因为超龄被日本的学校拒之门外。此时,又是中国人的善意提供了帮助,横滨的山手中华学校接纳了他。这所培养华侨的学校,除了老师中有三个是日本人之外,其余的师生都是中国人。于是,中岛幼八用自己的中国名字陈庆和入了学,一直念完三年初中。就这样,最艰难的独孤期被中国同学们的陪伴消除,日语也日益长进,中岛在日本的生活开始走入了正轨。

像中岛幼八这样,能比较顺利地快速融入日本生活的战争遗孤并不多。虽然日本社会对遗孤这个群体充满同情,不时会发起捐款资助,虽然政府提供了很优越的津贴、福利以及免费的住房,使他们比一般底层社会人的生活条件好上很多,但与社会融合,始终是最难跨越的一道坎。尤其是2000年以后的归国者,他们多半已经步入老年,再学习掌握日语基本不太可能,因此,有的人连购物之类的基本生活都无法独立完成。中岛告诉我,这些人中,有一部分是为了落叶归根,另一些,或是为了给子女换个身份。

为中日友好关系努力

中岛说,除了在中国养成的性格外,自己比较像日本人的部分,就是做事的专一和执著。当年,梁老师用一句“为中日友好关系努力”作为寄托,而这句话就成了中岛回日本后的毕生追求。

1966年,中岛通过一次临时充当翻译的机会,加入到日本中国友好协会中央本部事务局工作,并被派驻到中国语研修学校,一所专门培养汉语翻译人员的学校学习。这看似应该是一份安稳、体面的工作,但在两国还没有恢复邦交的年代,绝非如此。

当时,连日中友协内部都存在着分歧,反对友好的声音以国际统一战线为由提出了否定论调,并对与中国的交流活动加以百般阻挠。而包括中岛在内的另一部分人则坚持愿意与中国继续交流、加强友好运动,他们重新成立了日中友好协会(正统)本部。

此后,反对的声音就直接变为了反华组织,他们不断地挑起事端,头戴钢盔、手持棍棒地殴打赤手空拳的华侨,甚而“占领”日中友协(正统)本部的办公地点进行扫荡似的揪斗。中岛就曾在那样的揪斗中被拳打脚踢,昏倒在地。就在那样的时局下,日中友协一边对付造反团,一边开展群众运动,到处举办中国展,在会场推销中国货,介绍中国的情况。

而当时的日本内阁首相佐藤荣作也在采取敌视中国的政策,三次出访美国、南越、中国台湾,制造两个中国。为了表示反对,日本全国以学生运动为主,连续掀起了三次羽田机场斗争,阻止其出访。友协的会员和友好商社的职工也集合在机场打条幅,喊口号。中岛在其中的任务是把横幅标语带进送行的阳台,结果被警察五花大绑地揪出了机场。

此后,中岛还有两次被捕,一次是在友协为反对佐藤访问南越举行的抗议集会的队伍里,一次是在几年后为了呼吁恢复日中邦交到国会请愿时。虽然被捕后,因没有起诉的理由,警察一般都是将人关上两宿就放了出来,但毕竟还是心惊肉跳。如今回想起来,中岛依然记得当时面对暴力时的恐惧,他所参与的这些,一概都没敢告诉过生母,是怕她担心。而支撑他坚持的勇气,依然是梁老师的那份寄托。

1972年,中日邦交恢复后,中岛的主要工作是为访华团担任翻译,他陪同过廖承志、邓颖超、唐家璇等等。邓颖超还夸奖他:“你的汉语讲得这么好!”他解释说:“过奖了,我是在中国长大的。”此外,中岛也为银行、企业等等,甚至体育交流项目做过翻译。

唯有一项翻译他说自己最不拿手——给回国的日本遗孤当翻译。一次,电视台委托他采访遗孤,听着他们痛心的述说,想着自己的过去,中岛当场捂着嘴讲不出话来。从那以后,他再也没有接过那样的工作。

遗憾未能尽孝

提到一生中最大的遗憾,中岛说是没有能尽孝。自从16岁不告而别,中岛与养母、赵父一生未得再见。1976年初,中岛收到了报丧的信件,养母去世了。前一年底他托人寄给养父母100元用来置办年货的钱,用作了养母的丧事。此时,他迫切地想回乡看望李父,给养母祭扫。

层层地递交申请之后,回到中国的中岛终于在黑龙江省宁安县见到了被省外事办公室接来的李父。当时,李父已经患有严重的肺气肿,是被担架抬着进的招待所的房间,见到他,上前拥抱的中岛已经激动得说不出话来。

相聚的时间只有一天,中岛尽力尽孝,吃饭的时候给老人挑出鱼刺,睡觉的时候帮老人接小便,来之前他还特意给老人买了新毛衣。“这些衣服是套头的,年纪大,穿着不方便。”李父随口而出的一句平淡的话,一下子戳中了中岛的神经,让他一直觉得非常愧疚:“可见我平时没有孝敬过,连这个都不懂得。”

中岛离开后,李父搬到牡丹江福利院度过最后的时光,1978年去世。1987年,中岛回乡将李父的骨灰安葬在养母的棺木旁。后又拜祭了陈父和1969年去世的赵父。2007年,中岛再次回乡拜祭,为赵父迁坟,才算对尽孝的心事有了些了结。他对自己说:“我从事日中友好,也算是从大的方面对养育我的中国尽到了一些孝心。我想,我的养父母一定会谅解。” 故事日本遗孤中岛遗孤抗日战争时期中岛幼八日本