日本开拓团:侵略战争下的受害者

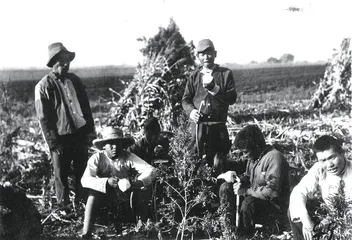

作者:周翔 伪满时期的日本开拓团村民

伪满时期的日本开拓团村民

实习记者 / 刘彭媛

从“移民”到“开拓民”

“我们一家乘坐从新潟港起航的‘白山丸’,向乐土进发。当时同行的兴致勃勃的少年冲山进留下了难忘的记忆:1941年刚刚建造起来的‘白山丸’,在浅绿色的船身上从头到尾画有白色宽线条,像是驶向幸福的箭头。”这是多年后日本人中岛幼八在书中回忆起作为开拓团一员从日本出发,去往中国东北的情景。当年的中岛幼八只有1岁,随同父母和7岁的姐姐一起去到彼时还被称为“满洲”的东北。那时他们当然不会意识到,自己是最后一期前往中国东北开疆拓土的“开拓民”,而日本政府宣传的“王道乐土”早已经是被戳穿的谎言。

按照日本政府的计划,从1937年起,将用20年时间向中国东北移民100万户、共计500万日本农业移民,这将占整个东北人口的十分之一。而当时日本全国拥有农业人口是560万户,其中贫困农民近200万户。这个雄心勃勃的移民计划出自1936年5月日本关东军制定的《满洲农业移民百万户移住计划案》,认为“若使日本人占满洲国人口一成,就能在满洲国建立以大和民族为指导核心的日本秩序”。8月,广田弘毅内阁宣布,向中国东北移民将作为日本国的“七大国策”之一。按照规划,“百万户移民计划”从1937年起,分4期进行,每5年一期,移民户数逐渐递增,第一期10万户,第二期20万户,第三期30万户,第四期40万户。100万户移民需要的土地是1000万町步(1町约合耕地14.87亩)。齐齐哈尔以北的松花江上游地区、小兴安岭南麓、黑河瑷珲、原中东铁路东部线、京图线及拉滨线、大郑线、辽河下游、洮索线、三河、西辽河上游等地带,都成为占地移民的重点地区。直到日本1945年战败,移民计划实施到第二期,派出的最后一期移民即是1942年招募的,实际移民的数量远远少于计划。

日本的移民计划直接源于国内的重重危机。日本人口多而面积小,人地矛盾突出,被称为“满洲开拓团之父”的东宫铁男曾将日本比作“盆中之竹”,竹子长久生长在盆中,则无法枝叶茂盛。20世纪20年代末,日本先后爆发了两次经济危机,国内生产总值由1929年的77.168亿日元,下降到1930年的59.6281亿日元,政府认为解决危机的根本途径就是向海外移民。而与此同时,日本在与俄国、中国的战争中又取得一系列特权,为移民创造了机会。

日本对中国的移民由来已久,其中满洲铁路起到了重要作用。“日俄战争中日本最大的收获,一是获得了南满铁路的经营权,另外就是获得了辽东半岛附属地,这两个侵略权益的获得,对日本在华的侵略扩张起了非常恶劣而关键的作用。它意味着日本在东北有了落脚点。以此为奠基,它逐渐扩大自己的势力。”哈尔滨师范大学教授李淑娟说,“利用经营铁路的便利条件,满铁充当了日本移民东北的先锋,先是在附属地内进行农业移民的试验,进行农业调查和改良的工作。满铁附属地适于耕种的大约有4400公顷的土地,它把这些都视为大的农业试验场。最早的试验移民就是1914年的满铁退伍兵移民,还有1915年的关东州爱川村移民。”

伪满时期在东北土地上耕种的日本开拓团村民

伪满时期在东北土地上耕种的日本开拓团村民

1914年的移民可以看作开拓团的前身,在“满洲国”建国以前,满铁作为代表日本执行国策的唯一机关,从事铁路附属地的行政、教育、卫生及其他全满洲的经营事务。“满洲国”建国以后,满铁则负责以铁路为中心的水陆交通业、以抚顺煤矿为中心的矿业以及担任东亚全局的经济调查,为了协助开拓事业,满铁建立了铁路自卫村、义勇军满铁训练所、满铁辅导义勇军开拓团以及拓殖科。

日本的试验移民阶段到“九一八”事变结束,此前大都是零星、分散的,而到“九一八”之后,新的“武装移民”则因统治秩序的需要应运而生。中国东北抗日武装力量的主力“抗日联军”成为关东军的心腹之患,使“满洲国”治安陷入了紊乱状态,而抗日武装与当地群众联系密切,要彻底消灭极为困难。在这样的形势之下,关东军认为不能仅仅依靠军队的武装镇压,主张把“武装移民”插入抗日力量比较活跃的区域,以阻隔当地人民与抗日武装的联系,试图以“饥饿政策”将抗日联军置于死地。此外,日俄战争后,俄国也并没有因为战败而放弃对满洲的争夺,而是不断在中俄边境增兵设防,日本为了防御俄国的进攻,将一半移民安置在边境地区,一旦开战,这些移民地带不仅可以解决兵源和军需供应不足的问题,还可以起到巩固边境的防御作用。1932年1月,日本茨城县国民高等学校校长加藤完治、东京帝大农学系教授那须皓、桥本传左卫门、铃木梅太郎等向日本拓务省当局提出《满蒙移植民事业计划书》,主张以在乡军人为主体在全国范围内募集移民,“移民案”得到了日本拓务省的认可。“武装移民”是由“全副武装的退伍军人组成,所有人员每人一支步枪,此外,还有两门迫击炮,威克斯式机关枪三挺,在警备上相当于屯田兵制的‘屯垦大队’”,堪称潜伏在农村的“预备役关东军”。

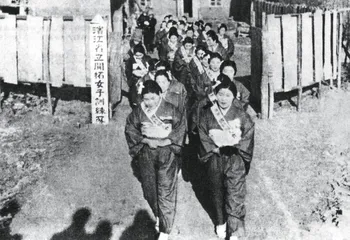

伪满时期滨江省立开拓女子训练所。日本政府将其国内青年妇女迁至东北,经训练后令其与日本移民结婚,企图实现永远占领中国东北的目的

伪满时期滨江省立开拓女子训练所。日本政府将其国内青年妇女迁至东北,经训练后令其与日本移民结婚,企图实现永远占领中国东北的目的

1937年战争爆发后,日本开始实施的百万移民计划较之此前的“武装移民”有很大不同。移民大多是来自日本长野县、琦玉县、山形县等贫困地区的农民而非军事武装人员,他们不仅仅分布在重要的军事地点、战略地点和军事铁路沿线,也更深入、更大范围地进入了东北农村地区,并且一路从辽宁向北朝黑龙江转移。“日俄战争之后,日本获得的辽东半岛租借地和南满铁路经营权地点都在辽宁,转移则反映了日本对东北战略经营方向的改变。东北北部黑龙江地区地域辽阔,人际矛盾相对不像南部那么集中。把日本移民开拓团都安排到北部地区,这样便于解决他们的土地问题,省得和当地居民发生冲突,同时也可以减少东北人民因丧失土地而奋起反抗的压力。日本对东北的移民很大程度是采取了‘寓兵于农’的政策,平时是务农的,一旦有战事的时候会武装起来,成为镇压东北抗日人民的日本训练地。”李淑娟说。

尽管移民政策是日本整体对外扩张政策的一部分,但这时期的日本开始极力淡化移民的侵略意图和野心。为此,1939年2月9日,由伪满洲拓殖委员、事务局长稻垣征夫呈请伪满国务院总务长官星野直树,“要求将日本移民改称‘开拓民’或‘开拓农民’,将‘移民团’改称‘开拓团’,将‘移民地’改称‘开拓地’,‘移民政策’改为‘开拓政策’”。1939年12月,日本颁布《满洲开拓政策要纲》,这是日本开拓团政策的最重要文件,正式采纳了上述名称。“移民这个办法可能要比其他的方式更隐蔽,通过移民,长期把东北地区语言日本化,通过通婚达到人口日本化,通过居住和教育来影响周围的人,达到东北领土的日本化。”

梦碎“满洲”

太平洋战争爆发后,日本在战争中开始越来越处于不利的局面,为了给太平洋战争提供稳定的后方基地,1942年日本仍然按照原定计划招募和派出开拓团,并制定了《开拓实践训》和《康德十年度开拓政策实行方案》。同时为了解决兵源短缺的问题,强征开拓团中年轻力壮的男人入伍,到1943年,一般开拓团三四十户的部落里,只剩下几名老弱病残的男性。“到1945年时局紧迫的5、6、7月间,在开拓团进行当地紧急招集,各团劳动力陷于枯竭,甚至老弱妇女都被动员为全力完成增产交售粮食目标的献身者”,而被送上战场的壮年男性,则成了战争的炮灰。

这些埋骨异乡的开拓团民,当初大都是因为在日本国内生计无着而在当局所许下的美梦中来到东北的。因为“每人每天配给的粮食只够吃两顿的,生活已经到了维持不住的程度”,而日本政府的鼓动则是“中国的地可肥了,一捏直出油,根本不用上粪。但因地多,开垦不过来,大部分荒山都白白地撂着”。水野百合子在1942年随丈夫参加开拓团来到了东北。一开始他们的生活的确得到了改善,分到了新的房子、土地、大米和上等的棉布配给,但很快他们就感觉到了不安。“房子是哪里来的呢?一打听才知道,都是中国人流血汗盖的。我们分到的那些油黑油黑的旱田和水田,原来也都是中国人种着的土地,因为我们来,才把他们都撵走了。”这种“坐享其成的野蛮掠夺”造成了众多开拓团民的紧张感,也事实上激化了他们与东北当地人民的矛盾——土地问题,是最严重的问题。

“日本开拓移民移居的先决条件,无论怎么说最大的问题首先是将适合于移居的土地买到手。在全满收买开拓用地这一重要工作,由开拓总局用地课负责,用地课的用地收买班分成南满班和北满班。南满班的主要目标是收买锦州省、奉天省等辽河沿岸地区的水田;北满以收买吉林、滨江,三江、牡丹江、北安、黑河、龙江等各省内的旱田和放牧地为主要目标。”曾经担任伪满洲国北安省绥棱县副县长的赖田幸三郎详细地记录了收购东北土地的过程,“当时的收买地价,因地区(南满、北满)、人口密度、交通、耕作地状况等因素,有相当大的差异,而且还有要价和实际价格的差异。为计算收买预定地的地价,必须收集所有的数据,在做出预算的基础上,决定预定地地价。大体上,熟地分成上、中、下三等来定价,平均地价一晌为70~80日元,未耕地、荒地是在20~30日元左右。然而所买之地全都是以惊人的便宜价格收买的……”

强行低价收购土地造成了东北内部的移民问题,大量失去土地的东北农民流离失所,如果不愿意被开拓团雇佣种地,就只能离开当地另谋生计。而对初来乍到的日本开拓民而言,东北寒冷的气候与落后的生存环境,也同样让他们难以适应。日本移民不熟悉中国东北的耕作环境和旱作农业的耕作方法,使土地的粮食产出量极低,虽然土地的播种面积在不断增加,产量却逐年下降。一名开拓团“逃兵”后来在大阪《每日新闻》中描述:“当到达目的地时,我们即知道,在日本与我们所说的关于移植者的生活,其实完全与实际环境相背驰的,吃不上米饭,缺乏住房,每月只给5元伙食费,加上中国军队的袭击,使我们对前途感到绝望。”

为了巩固在东北地区的殖民统治,1938年,日本开始在国内招募“青少年义勇军”和“大陆新娘”,作为开拓政策的补充。1938年1月,日本拓务省制定了《满蒙开拓青少年义勇军募集要纲》,并开设满蒙开拓青年义勇队训练所,开始募集青少年进行农业、军事等综合训练。青少年义勇军以16~19岁的青少年为主,以补充壮年移民,训练期间实行军事化编制,首先在日本国内的茨城县内原训练所训练2~3个月,然后再以原中队建制送往中国东北各地训练所训练3年,结业后应征入伍或者加入开拓团。日本政府在招募青少年义勇军时使用了各种招数,通过报纸、杂志、电台广播等各种宣传工具,宣讲义勇军的“国策意义”,吹捧义勇军是“少年屯田兵”,以建设“大和民族为核心”的新满洲为使命。《开拓行》、《满洲开拓之歌》等电台反复播放的歌曲都旨在唤起青少年进军“满洲”的热情。

1939年,日本政府同样以煽动性的宣传手段来招募“大陆新娘”,号召国内17岁到25岁的女子嫁到东北,与单身的日本开拓民相结合,以使日本开拓民长期居住在东北,实现传承大和民族“优越血统”的目标。日本民间组织爱国妇人会提出“军人舍命、我们拼命”的口号,号召会员们“结婚报国”。宣传辞令中将开拓民所住的村庄称为“皇村”,使用的铁锹称为“圣锹”,出生的婴儿则享有“大地之子”的荣誉,还特别强调本国出身贫贱的女性迁往满洲以后,可以与具有高等社会地位的男性移民结婚。

然而越是鼓动人心的宣传辞令背后就是越发落差巨大的现实,青少年义勇军在接受高强度的训练时大量出现不能适应的“屯垦病”,战败后关东军仓皇逃跑,义勇军更是被统治集团所抛弃,有的集体被苏军坦克歼灭,有的被抗日武装民众击毙,还有大量冻饿病死。而满怀期望嫁到满洲来的大陆新娘,很快发现在开拓团中没有相应数量的适合结婚的日本移民,因此有许多人嫁给了东北当地的农民。而那些在东北组建家庭、生儿育女的开拓团民,则在1945年日军大溃败的疯狂征兵中,绝大部分被迫与家人分离。

1945年8月,日本宣布战败后,要求全体开拓团移民立即撤。此时开拓团中剩下的绝大多数都是老弱妇孺,而日本政府却无法有效地组织撤离的队伍和方案,只能由开拓团成员自谋出路。关东军的高级将领、家属、在东北的日本高层都纷纷归国,而大量被遗弃的开拓团民则只能步行前往设在齐齐哈尔、哈尔滨、长春、抚顺等地的难民收容所,等待回国的机会。有一部分开拓团员被迫或主动自杀,更多人因贫病交加死在逃难的路上。

“沿途到处可以看到因饥饿和疾病被夺去生命的人们,不仅有儿童、妇女和老年人,还有被击毙的日本军人……陪伴他们的则是战败抛弃在公路上的枪支弹药、坦克大炮,被炸毁的汽车和抛在路边的日本国旗。”松田千卫记下了逃往哈尔滨的路上所见的一切。为了生存,大量的母亲被迫遗弃自己的孩子,有的甚至亲手杀死他们。“一群年轻的母亲把自己的孩子领到河边,说是叫孩子喝水。当把孩子领进河中之后,这些狠心的母亲硬将孩子按在水里……”难民营中也是惨相横生:“11月份以后,天寒地冻,白雪铺地,人死了只好扔到原开拓团储菜用的菜窖里。这个菜窖宽5米、深2米多,到12月下旬,尸体竟将菜窖装得满满的,以至于后来人死了,只好堆放在菜窖的上边。”

直到1946年9月,日本在中国的移民才基本遣送完毕。在此期间,战后开拓团民死亡总数为7.85万余人,其中自杀的有1.152万人。而从在爱川村开始移民试验到战败投降30年间,日本向中国派遣“开拓团”总计33万余人。当少数“幸运”的成员终于历经磨难回国的同时,另有4000多名因被父母抛弃或者父母死亡的日本孤儿被中国人收养,成为战后的遗孤,他们中的大部分人,在战争结束后的漫长年月里,踏上一条漫长的寻亲之路。

〔参考资料:李淑娟:《日本殖民统治与东北农民生活(1931~1945)》;关亚新、张志坤:《日本遗孤调查研究》;(日)满史会:《满洲开发四十年史》;《黑龙江文史资料》第30辑:《梦碎“满洲”——日本开拓团覆灭前后》〕 侵略战争开拓日本受害者关东军武装移民