彼得·梅尔:永远的普罗旺斯

作者:三联生活周刊 ( 普罗旺斯山区小镇居民 )

( 普罗旺斯山区小镇居民 )

有些往事,有些秘密

有些往事,就像被我们随手撕掉的日历,翻过去,就忘记了,永远不再想起,永远没有波澜;有些秘密,就像行军途中口耳相传的口令,到最后,往往走调,再也找不到那个原点,再也不会想起当时的初衷。

还有一些呢,似乎大为不同。它们是放在银行保险箱中的珍藏,是心口曾经滴血的初恋,是不需要写在日记和拍纸簿上的文字,不需提示,不会褪色,不能忘记。日子就这样一天又一天,你以为很多故事已经随风而去,可某一天,蓦然回首,你会发现,它们就那样,静静地沉淀在你记忆的深处,等待你去打捞。

这是一些关于彼得·梅尔的往事和秘密,十几年过去了,我从未想起过他和它们,可是今天,我发现,他和他的故事,还在那里。

同“彼得·梅尔”相识于1999年,那时我们都还年轻。

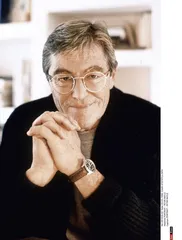

( 彼得·梅尔 )

( 彼得·梅尔 )

那一年,不要说对于北京人,对于大多数中国人来说,这个名字还很陌生。

那一年,我刚刚走出校园,没有了考试的压力,每天闲得发慌,一有时间,就在古都的阡陌之间穿行。数千条胡同如蛛网般密布,柴米油盐酱醋茶的人家在这里演绎着他们千百年来的人生,那些细碎的唠叨、夸张的嬉笑、缤纷的叫卖,甚至那汹涌的静默都让我如此着迷。这是一座什么样的老城啊,我扣敲它古老的石墙,触摸它冰冷的血脉,体味它的温暖与温情、肃穆与庄重,迷醉不已。

( 彼得·梅尔描述过的奔牛村中景象。位于吕贝隆山中段北部 )

( 彼得·梅尔描述过的奔牛村中景象。位于吕贝隆山中段北部 )

记得那时——粤东新馆还在,一个世纪前,康有为在这里成立保国会,从此开启戊戌变法的大幕;广渠门内大街207号曹雪芹故居还在,蒜市口不远是《红楼梦》中繁华的兴隆街,铁槛寺的原型——隆安寺是古代皇家、高官停灵的地方,有心人还会在东边找到曹雪芹常去的卧佛寺;西裱褙胡同的于谦祠还在,魁星阁高悬的“热血千秋”木匾昭示着千古悲魂的不白之冤,见证着“赤手扶天”、“力摧妖魔,尊辱不惊”的英雄故事;八道湾的鲁迅故居还在,他写作《故乡》、《阿Q正传》的三间书房还没有一夜之间化为废墟,院子后面周作人的“苦雨斋”也还完好,兄弟俩在这里曾经心存和睦,相敬如宾;无量大人胡同5号的梅兰芳故居还在,孟端胡同45号的清代果郡王府还没有被连夜“迁建”,北总部胡同24号的梁思成林徽因故居依然如旧,冰心写作“太太的客厅”的情形宛在眼前,隔壁的金岳霖似乎仍在敦厚地微笑……而今,这些曾经可以触摸的历史记忆,都已化作不堪回首的隐隐伤痛。

还记得,在美术馆后街22号赵紫宸故居的大门外,我站在推土机前,螳臂当车,泪落如雨;还记得,在于谦祠被烧焦的古树、被锯断的横梁前,我聚拢着那些飞雪般飘散的砖粉木屑,不明白我的古城何以如此毅然决然斩断她与过往的牵绊;还记得,在539个挂牌保护的四合院前,我在汗湿的手心里一一记下它们的名字,轻叩它们紧闭的心扉,试图寻找指引它们走出尴尬境况的路径。

( 一位普罗旺斯居民带着狗在山间寻找松露(摄于2006年) )

( 一位普罗旺斯居民带着狗在山间寻找松露(摄于2006年) )

曾几何时,这座老城,让我深深迷恋,午夜梦回。曾几何时,这座老城,让我肝肠痛断,不忍相认。那些琉璃光耀的残砖碎瓦,那些尘埃满面的残垣断壁,竟然让我如此心碎。我不知道,究竟在何时、在哪里,老城还可以骄傲地收下我的礼赞。

就是在那时,在对新世界的质疑与对旧世界的绝望中,在鳞次栉比的高楼、拔地而起的吊车、脚手架的围剿中,我遇到“彼得·梅尔”,随着他走出了沉重的阴霾,幸运地成为他的第一位中文译者。

( 为酿造苦艾酒而种植的艾草 )

( 为酿造苦艾酒而种植的艾草 )

那个阳光灿烂的下午,今天回想起来,仍恍如昨日。

那时,二环路的车还没有这么多,也没有那么多的限速标志,打开车窗还有驭风驰骋的感觉,我甚至可以在迷路时,将车泊在朝阳门主路边上,给朋友打电话问路,那个有着恶俗名字的百万庄到底在何方。那时,中国外文局的大院子空旷得吓人,低矮的办公楼庄重、朴素,甚至有些简陋,一间间宛若书城的房间却令人油然而生敬意。那时,我的责编还是翩翩一小生,他从办公室走出来,玉树临风,英气逼人——很多年后,我再次见到他,已经是在这个城市的东三环之外。时光如同一架负重的马车,在我们的笑容和眼眸,碾下了深深的辙痕。我们相视而笑,一瞬间,“月光宝盒”开启,时间仿佛回到过去。他递过来厚厚的一沓英文复印件,装在印有“新世界出版社”的信封里。我知道,这,就是我未来两个月的功课。

( 法国某酿酒厂经理展示用传统蒸馏方法提炼的苦艾酒 )

( 法国某酿酒厂经理展示用传统蒸馏方法提炼的苦艾酒 )

那时,大陆对于彼得·梅尔这个名字还很陌生,而台湾早已买下了他的中文版权,外文局的新世界出版社又从台湾买下他的大陆版权,我所翻译的,是他这些版权著作中的一部——《重返普罗旺斯》。感谢彼得·梅尔,正是因为他对于生活品质独特的理解和感悟,引领我走出那段抑郁的心境,教会我在轻浮的年纪,就懂得生命的超然与洒脱,在为赋新词强说愁的况味中,懂得区分千帆竞发的波澜壮阔与千帆过后的波澜不惊之间的不同。

彼得·梅尔是英国作家,也是资深广告人。大约是20世纪50年代后60年代初,他来到美国纽约繁华的麦迪逊大街,从事广告业。此后15年,如同在这条大街上的每一只勤劳的蜜蜂,彼得·梅尔不知疲倦地奔忙。直到有一天,他开始厌倦,厌倦平庸的生活与平凡的劳碌,选择从繁忙、喧嚣中淡出,选择用自己的方式——旅行与创作开启生命的新征程。

( 法国社会学家、记者弗雷德里克·马特尔 )

( 法国社会学家、记者弗雷德里克·马特尔 )

《重返普罗旺斯》

究竟怎样描述它才好?伴随彼得·梅尔的那一次浪漫普罗旺斯之旅,令人永生难忘。

“我发现,如果你从未看到过一个男人用高压水管洗内衣,你就永远不会真正体会到新旧大陆之间文化等诸多方面的差异。”在《重返普罗旺斯》开篇的《山城遗事》中,彼得·梅尔如此这般,将他的山居情怀娓娓道来。在这样一个初冬清冷、静谧的早晨,静静地倾听高压水管有节奏的声音响彻整个村庄上空,该是怎样的一种惬意?

在隐居普罗旺斯之后,彼得·梅尔一度返回美国,沉浸在美国的便利、高效、无数的机遇、挑战和选择中,开始尝试品尝加利福尼亚葡萄酒,尝试电话购物,尝试悠闲地兜风,尝试富含维生素的食物,甚至为胆固醇的升降而觳觫不安,谨慎地遵照生活小百科的吩咐,每天定量喝8杯水,尽最大努力,适应他所面临的一切。然而,这样的生活总是令他若有所失,普罗旺斯那种纯然清澈的全部视觉、听觉、嗅觉和感受,全部消失了,于是,他开始了“重返普罗旺斯”之旅——我认识的彼得·梅尔就从这一刻开始了。

重返温馨而舒适的普罗旺斯,重温那种无拘无束、畅所欲言的熟悉氛围,彼得·梅尔激动不已。无须再考虑与人打招呼时用“您”和“你”的细微差别,不需迫不及待地在字典里查找从“桃子”到“阿司匹林”等每个词的阴性或阳性,即使对那些熟悉的事务略感生疏,也不用挖空心思寻找那些时髦的辞藻。从前,一小时就是平淡无奇的60分钟,而今,这一小时却无比丰富,萌生出跌宕的高潮和低谷。“没人注意你离开房间,而看到的是你在退出;经济波动不已,仿佛是一颗爱捉弄人的智齿;凭直觉就可以知道,伟大思想中的哪个部分是用玄想来补缀的;那些对人们有百益而无一害的褒义词正在泛滥成溢美之词。”彼得·梅尔行文优美,富有冷静的观察力和澎湃的想象力,将这些用中文表达出来,殊为不易。当年,我为找寻一个合适的词、合适的句子,搜索枯肠的情景,似乎还在眼前。

我喜欢他《悬而未决的谋杀案》中那种平静的幽默、淋漓的刻薄。“原来此前他还有个约会。那天村子里举行葬礼,他从不错过参加葬礼的机会。他喜欢葬礼仪式的整齐步调、庄重感、哀乐,还喜欢看女人穿着她们最好的衣服和高跟鞋参加葬礼的情景。如果葬礼是为他的老对头举行的,那他就更加欢喜不尽了。他称之为最后的胜利,证实他自己的优越生存权。”

就像一个高明的钓鱼人,彼得·梅尔常常抛出一个小小的诱饵,然后,淡定地坐在岸边,等待鱼儿们为这些诱惑争得头破血流,他却暗自失笑。我喜欢彼得·梅尔在《山居良策》中那些为山居生活所苦恼的人贡献的好办法,它们何尝不是品质生活的良策?我至今还记得那些片段:流逝的岁月的碎片,弥漫在其他的村落了,以致有时候我幻想自己可以做一个窃贼,悄悄地将那些丢失的碎片偷回来,拼凑出那永逝的美好时光。这些,何尝不是我自己的人生感喟?“碎片”、“弥漫”、“幻想”、“拼凑”、“永逝”、“美好”,我恍惚还记得在词汇的海洋里寻找这些被沙粒包裹的珍珠时的茫然和快乐。

我喜欢《初访马赛》中那种浓郁的市井气:在“卡纳比里号”上大吵大嚷的醉醺醺的水手,船坞旁人声鼎沸的酒吧,伊夫岛中年代久远、冰冷无情的监牢,天一擦黑就令旅游者战战兢兢的狭窄后街,比利时人的每日市场,空旷萧瑟的小岛,狰狞而邪恶的渡口,甚至,马赛那光怪陆离、声名狼藉、危机四伏的城市本性——这些,如同普罗旺斯的浪漫与悠然一样,让人如此迷恋。

我喜欢《夏日午后消暑八法》中那些趣味盎然的生活场景:不管你投球的水平如何,滚球游戏永远令你兴致勃勃;用一个下午的时间,处理一大堆修剪下来的薰衣草;与工匠永远没有结果的约见与谈判;一次慕名的购物经历,没有想到波澜骤起;琳琅满目的葡萄酒开塞器博物馆令无数访客瞠目结舌;昏沉沉午后的庄园之梦;期待已久的购房历险;在可以俯视山谷的花园中静心阅读爱德华·吉本的《罗马帝国衰亡史》。午后的时光悠长漫漶,漫不经心的消暑之法让平凡的日子充满情趣,充满力量。

如果旅行是为了摆脱生活的桎梏,普罗旺斯会让你忘掉一切。

在彼得·梅尔的笔下,“普罗旺斯”已不再是一个单纯的地域名称,更代表了一种简单无忧、轻松慵懒的生活方式,一种去留无意、宠辱不惊的闲适意境。

有松露的普罗旺斯

咆哮直下罗讷河谷的西北季风冻裂了老房子的水管,彼得·梅尔的普罗旺斯生活便从与当地的泥水匠、水管匠周旋开始。

日复一日,月复一月,彼得·梅尔夫妇与狡猾的工匠们斗智斗勇,对付后者对工程的推脱迟延,他们想出的种种应付办法让我们捧腹大笑。在普罗旺斯的一年里,彼得·梅尔和猎野猪的农夫、采松露的乡人及其他乡下邻居们交上了朋友,知道了操纵山羊赛跑的秘密,避免毒蛇追踪的妙法。被收容的流浪犬博伊、圣潘塔雷昂传说中会唱歌的蟾蜍、花园里意外挖出的两枚拿破仑金币、药房里的奇闻怪事、努力修葺两百年的老房子、曾经当作警察的交通管理员、穿着胸前印有“热爱运动的公鸡”运动服赴宴的超级美食家……这些是彼得·梅尔在普罗旺斯生活中的日常组成,他却将这些平凡的日子过得妙趣横生。一把椅子,一缕时光,一颗摆脱焦灼的心,跟随彼得·梅尔在普罗旺斯留驻安宁。

如果说彼得·梅尔对普罗旺斯情有独钟,那么他谈得最多是普罗旺斯的松露和教皇新堡葡萄酒。日本人最早开始发现松露的价值,其栉松风、沐晨露而长,故而在日文中将其翻译为“松露”。松露甚至被法国人称作“钻石”,有与生俱来的独特香味。在我的印象中,彼得·梅尔在他的第一部有关普罗旺斯的著作中,猪是发现松露的主要动物,而在他晚近的作品中,狗又代替了猪,原因在于松露有一种非常强烈的味道,猪对这种味道尤其敏感,彼得·梅尔甚至将它比喻为“猪的性诱惑”。资料记载,成熟的松露散发出森林般潮湿气味,并带有干果香气,借以引诱小动物前来觅物,将孢子带到他处进行繁殖。有人说,这种潮湿的味道闻起来像大蒜,有人说像奶酪,有人像天然气,又有人说像天堂的味道。让我们且看看彼得·梅尔对这种味道的描述:

我起身告辞时,弗兰克又抓了一把松露给我,还连带赠送他的煎蛋食谱……回家的一路上,我浸染在慢车的松露气息之中。第二天,我的随身行李也散发出松露味。等到飞机降落在希思罗机场,我准备从头顶的行李箱里拿出行李过海关的安检时,一股强烈而难闻的气味飘散开来。周围的乘客惊奇地看着我,随即侧身躲开,好像我有严重的口臭。

当时埃德温娜·柯里正发布沙门杆菌警告,我不禁想象着自己被警犬围困,然后被关进检疫隔离室,原因是携带有害国民健康的异国物质。因此过海关的时候,我小心翼翼。海关人员连鼻孔都没抽动一下,就放我过去了。倒是出租车司机满脸狐疑。

“啊呀!”他说,“你带了什么东西?”

“松露。”

“哦,好吧,松露。早就不新鲜了,对吧?”

松露的味道可见一斑。

松露的生长历程中有一个奇怪现象,当松露开始进入成熟期,共生的植物周围会出现烧焦现象,让周围的草全部枯萎,似乎是被雷电击穿一般,所以在法国自古以来就有人相信松露是闪电的女儿。当然,也并不是所有人都认为与闪电结缘是一件美好的事情,这个奇特的自然现象曾让松露在中世纪被视为恶魔的化身,直到14世纪,教皇重新开启吃黑松露的风潮,松露才回归餐桌。19世纪是黑松露的极盛期,当时所有正式餐宴上至少都要有一道以黑松露为主的菜。

彼得·梅尔移居的普罗旺斯,是全球最重要的黑松露产地,产量占法国的80%。正如彼得·梅尔所描述,普罗旺斯的交易市场里面满布诡异的气氛,满街的人神秘地交头接耳。看货、讲价、交易全都隐蔽地进行,在这里是看不见松露摊子的。松露猎人会将松露放在藤篮内,排成一排在路边的矮凳上陈列,中介商和有兴趣买的人可以看货、闻香,询价购买,卖家只收现金,不收支票,这是买卖松露的行规,松露供货商不相信在纸上写的数字,也不会开具收据,对所得税这一说法更是觉得荒唐可笑。

松露还仅仅是彼得·梅尔笔下风情的一种。

狗一样的写作生活

“写作就像狗过的生活,却是唯一值得过的生活。”彼得·梅尔引用法国作家福楼拜的心得,并作如是观。

对于大多数写作者来说,写作无疑是一件孤苦而寂寞的事。彼得·梅尔的文字非常考究,对事物细部的描述可谓精准,这是我在翻译中最为苦恼的事情,如何将他的轻松俏皮语言背后对自由写意生命的诉求、对光明朗照生活的追逐完整翻译出来?这并不是一件容易的事,今天回头重读当年的译作,我对自己的评价是,尽管非常用心,但还是做得不够好。当然,读懂彼得·梅尔的怡然与释然,是需要岁月的磨砺的。

我喜欢彼得·梅尔在《英国虾》中那个信马由缰的开头,这也是《永远的普罗旺斯》中的一篇,在这篇文章中,他讲述了写作的私心与公义。彼得·梅尔坦陈,他的写作其实时常受到困扰和打击。比如“长期的状态是沉思苦想,徒劳无获”,便会“动摇起来,寻思着也许该转行谋个稳定而实用的职业,比如职业会计师”,在这些沮丧无助的时刻,他每每相信,“写作的这一面,无疑就像狗过的生活”。

然而,惊喜总是在意外降临,因为写作者会无私地“给那些素未谋面的读者带去了几个小时的快乐的阅读时光”。特别是很多读者还会写信给他,这是所有的煎熬都算不了什么了。

对这些不远万里、长途跋涉的“访客”,彼得·梅尔极尽地主之谊:“读者的来信都很友善,令人振奋,因此但凡有回信地址,我都一一回复,以为这事儿就算完结。”然而,事情并没有这样简单,很快,他发现自己成为名誉“普罗旺斯顾问”,普罗旺斯因彼得·梅尔而走进更多读者心中,读者也喜欢用各种问题来找他求教,琐碎到买房子、找保姆。更有戏剧性的是,接下来的夏天,信件变成了活生生的人。一个接一个陌生的面孔成为不速之客。

七八月间的时候,我们对门前出现的陌生面孔见怪不怪了。他们大多满脸歉意,举止得体,只不过想请我在书上签个名;如果受邀进门喝上一杯,或着在阴凉的院子里小坐几分钟,都会由衷地表达谢意。他们似乎都对我们千辛万苦才安置妥当的石桌很着迷。“这就是书上说的那张石桌!”他们一边惊叹,一边绕着石桌走上一圈,手指摩挲着桌面,仿佛这是大雕塑家亨利·摩尔的经典之作。眼见我们自己、我们的狗和我们的房子无所保留地由着陌生人饶有兴致地审视,感觉非常怪异。

彼得·梅尔在《英国虾》中记叙了这样由写作而引发的趣事,每一件都令人忍俊不禁。在平凡中发现不凡,在庸常中发现非常,这是彼得·梅尔的智慧所在、价值所在,我想,也许是世界各地读者喜欢他的原因所在。他的文字中没有堆砌的诗意、造作的浪漫,对于吕贝隆山区的野餐之类的事情,他颇不以为然;对于斑驳的阳光洒在林间的空地上这样的景象,他缺乏足够的兴趣和想象;他看来,真实的野餐景象是——地面终年潮湿,湿气爬上脊背,蚂蚁争抢食物,白葡萄酒温吞吞,乌云临头大雨突降时匆忙躲雨……彼得·梅尔所追求的自在与随意,是不需要任何物质准备的天然野趣、不需要任何心理准备的任情适性,比如,他在《人生五十须尽欢》中写到自己陡然降临的50岁生日:

那天早上7点,我起床后走进院子,天空蓝得无休无止,就是高卢牌香烟的那种蓝。赤脚踩在石板上,感觉温热。我们的老住客,那些蜥蜴,已经占好晒阳光浴的位置,平扁扁地趴在墙上纹丝不动。单单起床后迎来这样一个早晨,就算得上一件生日礼物了。

写得多好,那么诚挚,那么放松。这样的文字,背后是对苦难生活的诙谐超度、对阴翳命运的优雅洞彻。2002年,法国政府授予彼得·梅尔“法国荣誉骑士”称号,我想,这是因为彼得·梅尔深刻地阐释了幽默而优雅的法国精神。

再看他50岁生日这一天:

在吕贝隆,炎炎夏日的清晨,手捧一杯奶油咖啡坐在露台上,看蜜蜂们在薰衣草花畦里穿梭忙碌,远处的森林在晨曦之中呈现出明亮的幽绿——如此馥郁的感觉,胜过一觉醒来发现自己变成了富翁。周遭的温暖,令我身心舒畅,并不觉得比49岁老了一天。我低头看看自己的10个棕色脚趾头,真希望在60岁生日时一切如故。

注意:接下来,才是真正的彼得·梅尔式的幽默。正在他沉醉于畅想60岁时,他的朋友班内特开着坦克车一般的路虎气势磅礴地赶到了:“我得借用一下你的电话!我的游泳裤落在昨晚过夜的房子里了,那可是条卡其布泳裤,跟诺列加将军的内裤很像。”有趣的是,这位班内特在借用电话之前,还没有忘记对50大寿的朋友真诚地感叹:“天哪!你看上去老了呢!”

最有趣的峰回路转,总是在你想象不到的时刻降临。彼得·梅尔的幽默是一簇蒲公英的种子,随风飘散,随风飘扬,随性而孤独地扎根,开花结果。他被一干朋友塞进车里,去一个叫作毕武村的地方野餐,以此庆祝他的寿诞。

在一个连汽车都无法行驶的地方,他们换了座驾——马车,朝着空旷的乡野进发:

一切景物都是另一番模样,更显气势,也更有意趣。乡路凸凹不平,马儿步伐时快时慢时大时小,乘客便随着那舒服的节奏轻轻摇晃。马车吱吱嘎嘎,马蹄……踏行,铁轮沙沙碾过沙砾,如同一手愉快的老式背景音乐。四周香气弥漫,氤氲着马儿的温热,马鞍的肥皂味、木头的油漆味、乡野的清新味,都透过车窗扑面而来。还有车速,或说可以忽略不计,你可以从从容容看风景。相比之下,汽车更像是载着你飞奔的屋子,你看到的只是一片模糊、一个印象,你隔绝于乡景之外;坐在马车里的话,你就是乡景的一部分。

当然,如果此时没有暴风雨,那一定不是彼得·梅尔,与此相携而至的,还有豆子般大小的冰雹,冰雹打在敞篷车里,“敲得我们头疼得要命”。他们不时铲除车里的雨水,倒掉帽子里的冰粒,早晨的斯文优雅全无,只剩下狼狈和尴尬。

我喜欢彼得·梅尔这种看似不经意中趣味盎然的笔力。罗曼·罗兰在《约翰·克里斯多夫》中曾说过一句饶有趣味的话:“一个人从出生到成熟,被灌满了各种谎言,成熟的第一步,就是呕吐,把这些谎言都吐出来。”彼得·梅尔打动人心之处,恰在于他的诚实,不仅吐出了人类成长的谎言,更将人类的童年同生命的成熟直接嫁接起来。他的文字,褪去了纽约街头的浮华和烦躁,洗脱了专栏逼迫的谄媚与艰涩,羚羊挂角,返璞归真,有着别样的蓬勃和轻盈。这是来自心灵的歌声,无意间哼出,未加阐释,没有演绎,自成曲调,齿颊留芳。在现代生活的逼仄之中,在万丈红尘的烦扰之下,彼得·梅尔用最轻巧的力量,牵引起无数漂泊在虚荣、虚伪、虚假、虚无的生存表象中的无根灵魂,引领他们寻找心灵的故乡。

追踪塞尚

必须要交代的是,彼得·梅尔的叙事长项不在于气势恢弘、逻辑严密、惊心动魄,因而,如果要把《追踪塞尚》作为一部小说来读,似乎有点糟糕,这部小说无疑是结构松散、人物单调、情节简单的样本,也一定会让很多崇尚文学或者喜欢冒险的读者失望,严格说,这部小说还不如他的随笔更吸引人。然而,如果将“塞尚”放回彼得·梅尔的世界——法国南部明亮的阳光、扭曲的柏树、咸腥的海风、辽阔的草甸——这无疑是彼得·梅尔最熟悉、最擅长的世界——我们就会发现,脱掉了小说包装的彼得·梅尔,还原于美好生活的美好细节,依然是那般的亲切。比如,我喜欢这样的描述:

安德烈准时站在了饭店门口,观察早晨的天气。除了高空些许零星的白云之外,整个穹苍是一片蔚蓝。看样子今天应该差不多。他越过露台,低头向游泳池走,它的一边由一排紧密栽种的笔直柏树所防卫,柏树的一端由一件瘦削的考尔德活动雕塑看管着。他昨夜在酒吧里看到的那对情侣,正待在温热的池水里,像孩童般在那边傻笑、玩水。安德烈心想,如果有人能跟他一起度过这么美好的一天,那将是多么愉快的事情。当然,他从前也曾有过。

这是典型的彼得·梅尔。在世界上最繁华的区域——曼哈顿打拼15年,彼得·梅尔如同一簇簇饱含着雨滴的云朵,在读到他在历尽繁华后那种洗尽铅华的淡泊时,我却时时感受得到他心中的泪意。15年的时间毕竟不是真空,在彼得·梅尔的文字中——也许他从未意识到——不时有着他过去生活的琐碎的印记。很多时候,我都在怀疑,究竟应该称呼他为品质大师合适,还是应该称呼他为享乐大师合适?

法拉特岬遍布着棕榈树和松树,环境保持得无懈可击,价格昂贵到疯狂的地步,长久以来.一直是“蔚蓝海岸”沿线最最时髦的地点之一。它在尼斯的东方,突出于地中海,声名远播或恶名昭彰人士的别墅,以高墙及浓密的树篱作为屏障,以铁门守卫,靠着金钱所砌成的护城墙,与百姓绝缘。过去的住户包括比利时国王利奥波德二世、索美塞·毛姆,还有极重视发型的男爵夫人碧亚翠丝·罗斯柴尔德,她只要出国,便会带着装有50顶假发的大衣箱随行。

在这个更民主、更危险的时代里,现今大多数的住户宁愿不为人知、不被打搅、不列在电话簿上,而法拉特岬是海岸线上他们得以避开观光活动的拥挤、嘈杂的少数地点之一。的确,自尼斯来的访客,最先注意到的事情,就是喧嚣扰攘的缺席。连割草机的声音——听到但在墙壁和树篱后面看不到——都微弱而充满敬意,就好像装上了消音器一样。车子不多,开得很慢,几乎到了庄严肃穆的速度,完全看不出法国司机典型的急性子。静谧的气氛弥漫着该地,让人觉得,住在这里的人们,永远都不用匆匆忙忙。

没有要使读者不适的意思,相反,彼得·梅尔渴望带给我们更多的惊喜,物质之外的非物质,非物质之外的反物质,反物质之外的回归物质,他总是挖空心思跟我们在文字和意象的迷宫里捉迷藏。这就是彼得·梅尔。这部叙述小镇世俗阴暗故事的书,由追踪塞尚画作而开始的神秘旅程,居然呈现着一种风格优雅、色彩炫目的油画氛围,似乎是激情、智慧、感伤、奇特、怪诞调制的一杯鸡尾酒。

从艺术开始的旅程,有必要交代一种法国酒——茴香酒,当地人称其为“普罗旺斯的牛奶”。与葡萄酒不同,茴香酒最强劲的地方,不在于茴香成分、酒精成分,而在于喝酒的氛围。在普罗旺斯,茴香酒更多是一种餐桌酒,品尝茴香酒的场合也没有那么讲究,通常充满了嘈杂的谈话声、咂嘴声,甚至是杯子的碰撞声,在彼得·梅尔深情的描述中,“喝茴香酒,一定要天气温热,阳光明朗,时光仿佛停滞不前”。对彼得·梅尔来说,这就意味着,“一定要在普罗旺斯”。

当然,在普罗旺斯不能不提到苦艾酒,这是一种深受当地农民喜爱的有茴香味的烈酒,从植物性药材中萃取,其中包括苦艾的花和叶、绿茴芹、甜茴香以及其他药材和食用香草。苦艾酒有一种天然的绿色,在法语中被称为“绿妖精”、“绿精灵”、“绿仙子”。

18世纪后期,苦艾酒兴起于瑞士纳沙泰尔州。在19世纪末和20世纪初,它成为法国大受欢迎的酒精饮料,尤其是在巴黎的艺术家和作家之间。欧内斯特·海明威、夏尔·皮埃尔·波德莱尔、保罗·魏尔伦、阿蒂尔·兰波、亨利·德·图卢兹-洛特雷克、阿梅代奥·莫迪利亚尼、文森特·凡高、奥斯卡·王尔德、阿莱斯特·克劳利、阿尔弗雷德·雅里都是苦艾酒的著名拥趸。

资料记载,苦艾酒的酒精浓度几乎高达70%,味道很苦,很涩,有非常强烈的刺激性,有致幻作用,容易让人上瘾,十分危险,曾一度别列入违禁品,过度饮用会导致失明、癫痫和精神错乱。据说,凡高就是因为喝了这种酒,割掉了自己的一只耳朵,魏尔伦也是因为喝了这种酒,开枪射伤了兰波。

普罗旺斯的空气中总是充满了薰衣草、百里香、松树等的香气,交织成法国南部最令人难忘的独特气息,苦艾酒似乎也在这种气息中变得浪漫起来。说到塞尚和凡高,还有必要在虚构的世界里浪费时间吗?还是回到追踪塞尚的扑朔迷离中吧。

普罗旺斯有一座被称为“泉城”的小城——艾克斯-普罗旺斯,传说公元前122年罗马将军发现了这里的泉水能治病,泉城因此闻名。1839年塞尚在这座泉城出生,他的艺术和生命从此和艾克斯-普罗旺斯连接在一起。今天的艾克斯-普罗旺斯市中心,有一条步行路线,名字非常诗意——“追寻塞尚的脚步”——塞尚的工作间、布芳农庄、毕贝姆采石场,以及塞尚最钟爱、画得最多的风景圣维克多山,在这条线路中逐一浮现。

塞尚的一句著名的话在20世纪经常地被重复着:“绘画不是追随自然,而是和自然平行地工作着。”作为现代主义的重要开端,保罗·塞尚认为:“线是不存在的,明暗也不存在,只存在色彩之间的对比。物象的体积是从色调准确的相互关系中表现出来。”与大多数人的想象不同,推动现代主义伟大革命的塞尚不是一位左派激进分子,不是一位有所渴求的功利主义者,而是一位体弱多病、愁眉苦脸、愤世嫉俗的老先生,是一位患有神经官能症的富家子弟。他发起了一场最终导致透视技术崩溃的革命,虽然他非常讨厌这个词,并为此归隐故乡艾克斯。

熟悉印象派的人也许还记得,1863年,爱德华·马奈的《草地上的午餐》在“落选沙龙”展出而受到嘲笑,从而引发古典派和印象派的冲突。当然,这场冲突最终以印象派的胜利而告终。塞尚比马奈走得更远,为了使画面和构图更明确地适合画布的长方形形状,他妄图把纯主观的虚构“看入”自然现象中去,他开诚布公地表明自己对肖像是否酷似本人感到无所谓,对一片丝织物的重视应丝毫不亚于对人和一个面庞的描绘。塞尚的全部抽象是导向物质世界的灵魂的——圣维克多山、普罗旺斯的山石和房屋、毕贝姆采石场倒塌的锥形验室、6个挤在一起的红苹果的形状或园丁的面部,画面由纯粹的色彩印象构成;视线不再固定在一点,同一画面可以饱含多种透视;重要的是,空间的构造从纯色彩印象中抽掉。这种技巧使得观众不再依赖于画家提供给他们的视觉结果,从而参与视觉过程。

不愿意用绘画复制现实,而希望寻求各种关系的和谐,艾克斯的风物人情在塞尚的笔下表达出人类内心的诗意,这是塞尚在心底调和成的色调。

他在孤独中前行。

从彼得·梅尔到马特尔:在本土与全球之间

就在彼得·梅尔从繁华的曼哈顿隐居在普罗旺斯之时,也有一位法国社会学家、记者弗雷德里克·马特尔,正匆忙地离开巴黎,赶赴美国,试图用自己的眼睛洞悉全球话语体系中的美国生活和美国文化。

Crossroad of the word。这是弗雷德里克·马特尔开始他的漫长行程的出发点。对于骄傲的美国人而言,时代广场是美国的中心,无疑也是世界的中心。在纽约,百老汇大街与46街的夹角,“我们正处在世界的十字路口的十字路口”。马特尔如是说。他选择站在这个美国文化具有象征意义的起点上,开始他艰难的探索。

不妨看看彼得·梅尔逃离美国的那个时间场景。20世纪以降,美国文化几乎覆盖了世界文化格局的大部分疆土,成为影响和控制世界的主流文化,迪士尼、麦当劳、肯德基、可口可乐、Windows等美国文化符号,以商业的形式顺理成章地走向世界,好莱坞、格莱美、托尼等美国奖项,成为国际大奖,从而使美国顺理成章地建立起以美国为中心的世界文化艺术评价标准,人们正在以一种前所未有的亲昵态度认同另一种与他们从未有过血脉之亲的文化。马特尔从时代广场起步的形成的目的非常明晰:“我们研究美国文化,是为了捍卫我们的民族文化。”

而今,在经历了彼得·梅尔的“普罗旺斯之旅”之后,我们不难发现,马特尔何以骄傲地捍卫法兰西民族的文化真谛。与此同时,我们似乎也不难发现,在优雅悠闲的法国文化与崇尚物质文明与文化消费的美国文化之间穿行,彼得·梅尔显示出的躲闪和犹疑。令人费解的是在不少章节中,他甚至自觉不自觉地将美国文化中的声色犬马、喧嚣奢靡“带入”他“有关品位”的宁静叙述中,而这些,恰恰与他对于普罗旺斯所表现出来的迷醉充满了矛盾。

不妨再看一篇文章。2007年11月的,美国《时代》周刊曾刊登了当时身为法国巴黎驻站记者莫里森的文章《法国文化之死》。在这篇封面文章中,莫里森感慨,曾几何时,法国人一度统治着文化领域的方方面面,法国人把他们所能接触到的一切都推到了一个很高的标准:文学领域,从莫里哀、雨果、巴尔扎克、福楼拜到普鲁斯特、萨特、加缪、马尔罗;电影方面,从戈达尔、特吕弗、侯麦到夏布罗尔、马勒、李维特、瓦尔达;音乐方面,从德彪西、拉威尔、保罗·杜卡、柏辽兹到福列、萨蒂、马斯奈;艺术领域,从新古典主义、浪漫主义、现实主义到象征主义、印象主义、后印象主义,不一而足。然而,令人遗憾的是,莫里森尖锐地说:“今日的法国已经沦落到只能靠回忆昔日的辉煌度日。”

回到彼得·梅尔,相较于莫里森对于法国文化传统的流失的痛心疾首,彼得·梅尔对于法国文化的关注似乎显得浅薄、单调、庸俗,甚至是孟浪。在恬淡的自然之下如果没有庄重厚实的文化积淀,在和谐的情感之中如果没有犬牙交错的社会伦理,在开启的华幕背后如果没有波光粼粼的岁月流动,在缓缓推进的故事线索之中如果没有深情演绎的生命叙事……如果我们感兴趣,还可以罗列出很多个“如果”。穿越这些“如果”的密林,在彼得·梅尔的世界里,我们发现,我们找不到打开这些疑问的密匙。我妄自揣测,这些,经历了近20年的岁月淘洗,随着读者阅读品位的提升,彼得·梅尔在带领读者走近“品位”的庄严法相之后,也让读者明白了“品位”的世界究竟有多大,明白彼得·梅尔的“品位”空间仍旧还很局促,这也许正是他在读者中渐渐被定位于流行的缘由。

何以彼得·梅尔曾经深深感动一代又一代中国读者?这个问题似乎不难理解,对于这个地球上大多数不能用彼得·梅尔的方式放逐心灵的人们来说,20世纪无疑是一个走出物质贫困的时代,21世纪才应该是一个走出文化贫困的时代。在此,我们永远不能忘记普罗提诺的那句话:“一场伟大的、最后的斗争在等待着心灵。”

(作者为《重返普罗旺斯》译者)(文 / 李舫) 松露法国生活普罗旺斯梅尔彼得重返普罗旺斯永远