错构与重构:职业教育吸引力提升的“信息茧房”及调适

作者: 宋亚峰 陈思吉

摘 要 职业教育社会吸引力的提升需要增加社会对职教学子的了解,打破刻板印象形成的“信息茧房”。为明晰职教学子的社会形象,通过收集主流社交平台资料和不同群体的访谈资料,对职教学子的社会形象进行网络民族志考察,形成职教学子他我与自我形象的标签谱系,完成职教学子社会形象建构。在此基础上,通过对形象内涵的比较分析得出二者间的形象错构,表现在群体整体形象、家庭血缘形象、技能学习形象上,产生于社会群体与职教学子群体间的多元信息互动偏差。为此,应调适职教学子他我与自我形象偏差,进一步提升职业教育吸引力:一是质量筑基,筑牢职业教育吸引力提升的内核与基石;二是不断激励职教学子自我突围与“破茧成蝶”,通过其自我成长与蜕变逐渐改变社会对职业教育的固有偏见;三是媒体赋能,创新性运用社交媒体,讲好中国职教故事,营造职业教育发展的良好外部环境,稳步提升职业教育吸引力。

关键词 职教学子;他我形象;自我形象;职业教育吸引力;网络民族志

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)10-0014-09

一、问题提出

职业教育作为重要的类型教育,为我国经济社会发展培养了大批技术技能人才。大力发展职业教育已成为国际社会的广泛共识,其重要着力点是不断提升职业教育的适应性和社会吸引力,实现高质量发展。然而,长期以来,职业教育“污名化”现象却普遍存在,职教学子已然成为“学习能力相对较低”“文化品质相对较差”“工作水平相对较低”等的代名词。对于职教学子自身而言,其并不认可社会所给予的绝大部分负向标签,并形成了群体内部的自我形象认知。与此同时,职教学子的自我形象与他我形象之间在不同时空下存在着严重偏差。职教学子社会形象的认知偏差进一步加深了人们对职业教育的误解,导致长期以来职业教育的社会吸引力不高。

为此,教育部在部署2024年教育工作重点任务时明确提出:“增强职业教育适应性和吸引力。”同时,教育部也在《对十四届全国人大一次会议第3471号建议的答复》中明确指出:“提升职业教育办学质量需要营造职业教育良好舆论氛围,在全社会形成关注职业教育、认可职业教育的舆论氛围。”因此,如何改善职业教育社会舆论环境,提高职业教育吸引力,进而更好推进职业教育与我国经济社会发展相适应成为新时期职业教育高质量发展的重点、难点和堵点。

从职业教育吸引力提升的相关研究来看,有研究认为,办好职业教育,逐步提升职业教育吸引力,使职业教育更适应社会及市场需求,是当下职业教育需解决的重要问题[1]。增强职业教育吸引力一直是促进普职融通的关键,应正确理解职业教育吸引力提升与普职融通的关系[2]。明确提高吸引力既是促进我国职业教育发展的关键一环,更是推动我国各类型教育融通共进的必要举措。但现阶段我国职业教育吸引力的提升面临着社会认可度不足、职业教育体系内部职业晋升路径不通畅[3]、职业教育关注度与社会舆论影响力不足[4]等一系列发展困境,这些都是影响职业教育吸引力进一步提升的关键因素[5]。为提升职业教育吸引力,需要着重从职业教育体系改革、社会影响力等方面出发,调动各方积极性,有序推进现代职业教育体系建设改革[6]。对于职业教育社会影响力而言,我国不仅需要从提升文化资本出发[7],更需要关注社会与学生的想法,站在学生及其家长的立场上想问题[8],既在强调以学习者为中心的举措下稳步提升职业教育内涵[9],又在社会偏见的纠正举措下进一步提升职业教育的外部认可度。

整体来看,现阶段职业教育吸引力相关研究更加聚焦于顶层设计与思辨性的机制探究,对于职业教育在人们心中究竟是何种角色,职教学子究竟有怎样的自我认知,以及职业教育自身与职业教育之外两重评价的偏差尚缺少深度考察。反观现实,职业教育吸引力的提升在很大程度上有赖于进一步冲破“信息茧房”,因为若公众长期身处“信息茧房”环境之中,其思维视野易受限,因个体既有观念与偏好逐渐固化,形成认知壁垒,影响其对多元信息的有效整合与全面评估。与此同时,个体往往倾向于聚焦于自身偏好之事,长此以往,更容易强化“信息茧房”效应,从而进一步加深社会对职业教育的刻板印象和固有偏见[10]。基于此,为明晰职教学子的社会形象谱系,调适社会对其形象的刻板印象,冲破职业教育的信息茧房,不断提升职业教育吸引力,本研究将深入挖掘职教学子他我与自我形象建构、错构与重构的过程与基本特征。

二、研究方法与设计

民族志考察在人文社会科学领域得到了广泛运用,是阐释研究对象活动和有关社会话语意义的一类重要“深描”手段。民族志经过了“业余的民族志—科学的民族志—反思的民族志”[11]等不同发展阶段后,基于研究场域的差异,又演化出实地民族志和网络民族志等多元形态。其中,实地民族志是传统意义上的民族志方法,主要面对实体性存在的社区和人群,随着互联网技术的发展,民族志的分析场域逐渐延伸到“网络社区”或“在线社区”[12],网络民族志方法也应运而生。网络民族志主要应用于分析以计算机为中介的社会世界中的诸多事项,主要针对“线上田野”[13]的参与式观察。在自媒体时代,随着传播方式和手段的变革,职教学子他我与自我形象的讨论和描述大量出现在知乎、微博、贴吧等主流社交平台上,为全面展示职教学子的他我与自我形象,本研究基于网络民族志方法开展研究。

首先,明确研究问题,确定调查主题。本研究的核心问题聚焦于探究职教学子的自我形象和他我形象。因此,将调研主题确定为职教学子和非职教学子两类群体是如何认识职教学子形象的。

其次,选择社交网站和识别特定网络社区。研究运用python爬虫程序,以“职教学生”“大专生”“中专生”“高职生”为关键词,以2024年1月1日为时间节点,对2018-2024年近六年网络社交平台(包含知乎、贴吧、微博)进行了数据爬取与整理,并且利用关键词检索与人工清洗对部分数据进行了剔除[14]。在此基础上,结合与“他我形象与自我形象”主题的相关性,识别进行网络田野调研的主要在线社区。

第三,具体社区参与式观察和收集研究资料,并确认伦理手续。根据平台资料与调研主题的相关性,以知乎平台为主要研究田野,以小红书、贴吧等平台的信息为补充。共收集到以“职教学生”为主题的知乎帖共计33199条,其相关检索词条“职教的学生怎么样”超一万条检索结果,涵盖职教老师评价、家长评价以及其他学生评价等。在对“职教学生”相关关键词进行限定与平台检索后,研究对帖文进行了无效广告、招聘信息清洗,共计获得有效帖文5000余条,数据量达60余万字。同时,为多维反映他人对职教学子形象的判断,多平台内容与评论抽样数据也被纳入文本内容数据集中。在网络资料收集过程中,按照网络民族志的伦理要求“默认同意”原则,将研究知情书通过“私信”形式告知了发帖者。

第四,研究补充和验证性资料收集。为弥补网络环境特殊性而产生的研究资料失真问题,本研究选择线下访谈对象,收集了补充性访谈资料[15]。研究将访谈对象分为学子同辈群体、学子非同辈群体以及职教学子,共计访谈28人(13男、15女),平均访谈时长为50分钟。就他我形象受访者来看,受访者年龄主要在20~45岁,受访者学历层次不一。就职教学子受访者来看,未就业与已就业比例为32,能够在更多场域下丰富学子自我认知信息资料。

第五,研究资料分析和解释主要发现。运用扎根理论资料编码的方式和NVivo软件对收集的资料进行开放性编码(open coding)、主轴性编码(axial coding)、选择性编码(selective coding)形成范畴化类属。在进行三级编码过程中不断对研究资料形成的关键节点进行调整与比对,直至现有资料中提炼不出新的概念和类属,从而实现理论饱和。在此基础上根据编码结果解释主要发现。

三、职教学子他我与自我形象之建构

(一)镜中人:职教学子他我形象

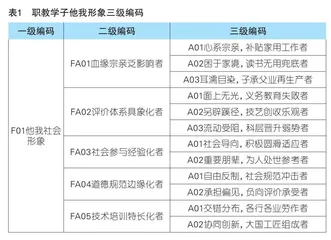

他人主要是通过网络大环境与群体观察而形成职教学子社会形象认知,体现出一定的表面性与相对主观性。基于编码分析结果,职教学子他我形象可从社会关系、社会评价、社会定位、社会交往等维度归纳形成标签谱系,见表1。

1.血缘宗亲泛影响者

“父母”“家境”“原生家庭”是他我访谈中受访者对职教学子评价的高频词,职教学子在他人眼中仿佛被蒙上了传统血缘宗亲刻板形象以及孝悌形象的薄纱。总的来看,这层薄纱上刻着四个字——血缘宗亲,薄纱之下既含有家境的考量、也含有家亲的体恤以及家庭层面的社会再生产关系。因而,职教学子受到的血缘宗亲影响是广泛的,使其形成了血缘宗亲泛影响者的他我形象。

一是心系宗亲,补贴家用工作者。西部地区的受访者明确表示身边多数职教学子家境较差,其进入职业教育的重要外显动机即为家庭因素带来的劳动变现。因此,为“钱途”而奔波的职教学子似乎被社会天然地与不富裕的家境、生活艰难的父母联系在一起。与此同时,兼顾体恤父母难处以及美好生活感召等考量,职教学子这样的行为动机与社会所倡导的孝悌观念存在强关联性。因而,社会对这样的他我形象也更加倾向于正向的情感态度,从而形成心系宗亲、补贴家用工作者的他我形象,如“我身边很多读大专的同学很孝顺,他们也非常希望能够早日工作帮助减轻家庭负担”(A04)。

二是困于家境,读书无用兜底者。家境对职教学子存在显著的正向与负向两方面影响,正向影响更加体现在奋发图强,以自身努力改善家境,而负向影响更倾向于社会再生产所持的观点,其往往体现在职教学子深陷家境漩涡,选择自暴自弃,而出现读书无用论的倾向,从而放弃争取普通教育的机会,转而利用教育兜底机制进入职业教育。值得注意的是,与常规进入职业教育的学子不同,此类职教学子在长期的自暴自弃中似乎放弃了对知识的追求,并且在社交媒体上频频发表“死读书”“读了书也要给我们专科的打工”的观点,展示出困于家境、读书无用兜底者的他我形象。

三是耳濡目染,子承父业再生产者。子承父业、阶层传承是从古至今人们都在热议的话题,可职业教育究竟与子承父业存在何种关系呢?“我身边存在很多成绩较差的同学直接继承了父母的营生,如木匠,小吃商贩等”(A04),反映了父母职业对于子女发展规划的影响。像木匠等职业一定程度上更加重视技艺的娴熟以及稳定的客户关系,在子女成绩较差的情况下此类父母往往为其选择更快毕业、更能够获取稳定技术的职业教育,以促使子女有能力承袭自己的职业。因此,在这样的职业规划与教育选择下,职教学子似乎正好满足了父母所期望的继承稳定营生需求,不知不觉间成为原有阶级的补充,形成耳濡目染、子承父业再生产者的他我形象。

2.评价体系具象化者

学历所产生的烙印在社会中影响广泛,并成为各类社会评价的重要符号。身处学历社会的职教学子,不仅受到家庭的刻板评价,更被社会单一化定义,并且在职场中受到不公正的待遇,形成评价体系具象化者的他我形象。

一是面上无光,义务教育失败者。职教学子首先面临的评价体系即为教育分流,是否进入高级中学既是教育的分流结果,也是家长对自家孩子义务教育学习成果的判断依据。九年义务教育中,在传统“学而优则仕”观念影响下,大部分父母认为自己给予了能给予的一切,只为孩子进入普通高中,但显然大部分职教学子在此评价中失败了,如“我舅舅在得知我表弟没有考上普高后,对他实行了长达三年的冷暴力”(A05)。基于此,学业上的失败仿佛被具象化了,职教学子成为了父母口中使其面上无光的存在,被刻上“义务教育失败者”的他我形象。

二是另辟蹊径,技艺创收乐观者。教育分流的客观结果使得存在两套教育类型的各自推崇者。认可职业教育价值的家长与同辈群体往往更加乐观,他们对职教学子的期许也更加积极正向,如“我的孩子进入职业教育学一门手艺,然后可以养活自己就很好啦”(B02)。在这样的社会认知下,此类对职业教育体系本身持乐观态度的人们更倾向于成为职业教育政策的宣扬者,职教学子也更倾向于被认为是一种技术变现的更小竞争压力的相对稳定收入者群体,形成另辟蹊径、技艺创收乐观者的他我形象。