同步激励理论视域下职业教育产教融合激励机制的优化路径

作者: 方正

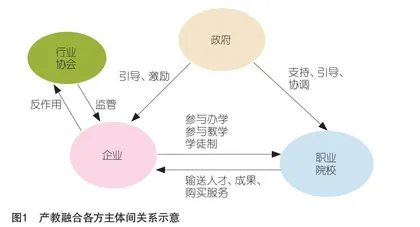

摘 要 产教融合是我国职业教育话语体系中的重要概念,2022年修订施行的《中华人民共和国职业教育法》将其纳入其中,使产教融合有法可依。但产教融合相关内容在该法中存在着体系凌乱、用语抽象等弊端。激励机制作为产教融合中的重要内容,其也存在空泛、不具实际操作性的问题,导致产教融合各方主体在实践层面积极性不高。同步激励理论主张在激励过程中物质激励与精神激励并重,产教融合激励机制亦可借鉴该理论进行优化。从法律规范、企业参与、职业院校等层面出发,对激励机制进行优化有其必要性与现实需求。应在充分把握产教融合各方主体间关系的基础上,从政府、行业协会、企业、职业院校四方主体着手,从法律规范、多方监管、具体执行等层面分别对产教融合激励机制进行优化。

关键词 产教融合;激励机制;同步激励理论;职业教育

中图分类号 G717 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)10-0059-07

产教融合是职业教育中的重要概念,也是职业教育改革发展中的核心命题。在职业教育话语体系中,产教融合的提法是由1996年颁布施行的《中华人民共和国职业教育法》(以下简称旧《职教法》)中的“产教结合”演化而来。其政策渊源最早可追溯到 2013 年党的十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中首次提出的“产教融合、校企合作”理念,明确了职业教育与产业需求对接的改革方向。2014年6月,国务院印发的《关于加快发展现代职业教育的决定》(国发[2014]19号)中明确提出“深化产教融合、校企合作”,这是首次以国家级政策文件形式对“产教融合”的规范性表述。长期以来,教育法学界、职业教育实务界的专家、学者一直呼吁将产教融合制度纳入到法律规范层面,以填补立法缺失。因此,于2022年修订施行的《中华人民共和国职业教育法》(以下简称新《职教法》)对此作出了回应,将产教融合纳入其中。至此,产教融合、校企合作机制的施行于法有据。但是,产教融合制度从法律规范层面落实到实践层面仍存在些许疑问,特别是行业企业、职业院校等多方主体参与、推进产教融合的积极性仍不足。本文拟从同步激励理论视角出发,分析优化激励机制的现实需求以及必要性,以期为产教融合激励机制的优化提供切实可行的路径。

一、研究问题及分析框架

(一)激励机制不足是深入推进产教融合的关键问题

产教融合作为贯通我国教育链、人才链、创新链、产业链的重要制度,其概念自2014年出现在我国政策层面以来,国务院为推进产教融合制度,于2017年颁行《关于深化产教融合的若干意见》(以下简称《产教意见》)。该文件的出台,标志着产教融合制度从国家政策层面上升到国家战略层面。国务院下设部门及各地方有关部门、行业均响应号召,有关产教融合制度的规范性文件如雨后春笋般陆续颁布施行,用于统筹、推进该制度在全国各地的落实。有学者统计,在《产教意见》颁行后的5年内,全国各地从行政法规、部委规章至地方性法规、规章,共出台了约200个规范性文件。但在众多的规范性文件中,存在内容上的高度相似性,仿若同一条流水线生产出的制式文件,该学者团队将其称为“自我复制与自我维持”,并将该现象的症结归咎于产教融合制度立法上的滞后与空白[1]。此外,还有学者指出,由于产教融合制度立法上的缺位,导致该制度中各方主体的积极性较低、各地方落实特色不一、评估机制弱化等问题,并提出应当尽快将产教融合纳入法律规范层面[2]。由此,围绕产教融合制度立法模式的争论,主要存在制定单独部门法与行政法规两种观点[3]。研究认为,这两种模式都有其可取之处,但都不易于操作且立法成本较高,因此权衡之后都应当舍弃,转而将产教融合制度纳入《中华人民共和国职业教育法》体系之中最为妥当,理由有三:其一,立法成本较单独立法而言较低;其二,较单独立法而言更易操作;其三,旧《职教法》中已有“产教结合”等相关内容,其与产教融合间的转换衔接更为顺畅。从结果论立场回溯,我国最终新《职教法》中纳入了产教融合制度的相关内容。

产教融合制度纳入新《职教法》后,该制度在施行时被诟病的法律规范层面的空缺被填平,但随之而来的是该制度在各地具体落实中出现的系列问题,包括产教融合制度下企业参与职业院校办学的混合所有制困境、高职院校产出科研成果后的权属问题、各方主体参与的积极性不高等问题。其中,既有伴随新《职教法》施行出现的问题,也有诸多“陈年顽疾”,例如企业等主体参与产教融合的积极性不高,其在新《职教法》施行以前就已存在,在法律规范修订之后仍未有显著改善。究其原因,主要是产教融合中激励机制不足,具体包括以下两点。

第一,产教融合激励机制在新《职教法》中表述笼统抽象,且并未与其他部门法进行联动衔接。在新《职教法》中,产教融合的提法在8个条文中出现了9次,分别是第14条、第23条、第27条、第29条、第30条、第33条、第40条、第45条,这表明我国在立法层面对产教融合予以了一定重视,但通过条文的序号可以看出,该8个条文分散于新《职教法》的各个部分,并未成体系且零星散乱。此外,在新《职教法》中直接涉及到激励机制相关内容的为第30条与第41条。第30条规定了企业在与职业院校联合招生并施行学徒制时可按规定享受补贴,但并未指明应当依据何种规定享受何种补贴。而第41条也是同样的弊病,其规定了职业学校、职业培训机构开展校企合作可以享受有关税费优惠,但同样没有指明优惠的依据何在。同时,产教融合的优惠机制也并未在《中华人民共和国税法》《中华人民共和国公司法》等部门法中予以体现,这就使得激励措施无法兑现,在产教融合制度的实施过程中自然会出现各方主体积极性不高的现象。

第二,企业的需求侧与职业院校的供给侧不匹配。企业与职业院校作为产教融合中最主要的两方主体,企业意图通过资助、参与职业院校办学、教学得到优质的人才及成果反馈,职业院校意欲通过企业的资助与帮扶来提升办学和教学质量,培育、输送更高品质的人才及成果。这原本是严密的逻辑与需求闭环,但目前却存在着职业院校的供给能力不足以满足企业对人才及成果需求的现象,而且企业深度参与职业院校办学后,会面临商业秘密泄露以及人才流失风险,这就导致企业的期望下降,进而导致积极性不足[4]。

综上,由于产教融合制度中激励机制的建构存在问题,使得参与产教融合的各方主体没有切实获得激励机制所应允的内容,进而导致产教融合制度在具体落实层面上的阻碍,在后续产教融合制度的持续施行过程中难免会产生失据、失焦的问题。

(二)同步激励理论之整体观

激励理论(Incentive theory)是关于满足人各种需求、调动人积极性的原则和方法的行为科学理论,目的是激发特定主体的积极性,以充分发挥特定主体的能动作用,从而达到最大的效益。例如,有论者认为,在一般情况下,普通主体只能发挥出30%的能力,但在激励机制的适当作用下,其能够发挥到80%的能力[5]。激励理论作为协调需求、目的、动机、行为四者关系的核心理论,被广泛运用到社会科学的各个领域,该理论在职业教育领域中也有着相当的影响。具体而言,激励理论包括行为主义学派激励理论、认知学派激励理论以及综合型激励理论,这些学派的激励理论又可进一步细分为内容激励理论、过程激励理论、行为改造激励理论等。

其中,值得一提的是过程激励理论下的弗洛姆(V.H.Vroom)期望理论。该理论认为,对特定主体的激励程度有两个影响因素,分别是“目标效价”与“期望值”。目标效价是指基于所欲实现的目标之于特定主体而言的主观价值判断,若实现该目标对特定主体具有较大价值,那么其激励程度就高,反之则低。期望值则是指特定主体对所欲达成的目标进行可能性判断,若达成目标的概率较大,则激励程度较高,反之则低。

同步激励理论属于激励理论的下位概念之一,由我国学者俞文钊提出,强调物质激励与精神激励并重,二者相辅相成,方能取得最大效益[6]。同步激励理论中物质激励与精神激励分属于两个不同维度,但这两个维度的激励同等重要,只有在物质激励与精神激励并重的情形下才能激发出特定主体的最大效能。本文认为该理论有其合理之处,并且也易于理解和实行,但在该理论的基础之上,还应当在精神激励维度中增加一个分支,即情感激励。事实上,弗洛姆的期望理论可以重构为情感激励,期望理论中的目标效价与期望值均是特定主体对于目标事物的主观价值判断,若是价值越高或越容易达成,则其积极性就越高;反之,价值越低或越不易达成,其就会产生畏难情绪,从而使激励程度下降,这正是在情感层面的激励模式,情感激励也正是一类特殊的精神激励。因此,同步激励理论可以调整为以下三个层面。

第一,物质激励层面。物质激励是指通过物质来激励特定被激励主体的积极性。物质激励是一种外在的、有形的、直接的激励方式[7]。例如,在产教融合制度中,对于其中的企业主体而言,物质激励可表现为税费减免、政府津贴等;对于学校主体而言,物质激励可表现为教育津贴、购买服务费减免等。由于物质激励是客观实在的,是最能够得到反馈的激励模式,因此物质激励模式在各种激励理论中被广泛运用。

第二,精神激励层面。精神激励是指对于特定主体进行心理、精神上的鼓舞,使被激励主体感受到内心和精神的充实,从而激发其积极性。精神激励是一种内在的、无形的激励方式。精神激励常通过各类精神嘉奖、奖惩机制等,使被激励主体获得其所需要的尊敬、信任等情感。本文认为,精神激励事实上也包括使被激励对象对于其所追求的目标、结果保持乐观、积极的心态,从而调动其积极性并达到激励效果。例如,当前产教融合制度中呈现出企业主体对于吸纳优质人才与成果的需求,与职业院校人才、成果的产出不成比例的矛盾,因而企业主体在产教融合中往往处于消极位置。假若职业院校产出的人才与成果符合企业主体的基本需求,那么其参与产教融合制度的积极性以及对未来的预期就会大大提高,从而达到精神层面的激励效果。精神激励相较于物质激励而言,在短期内见效不明显,而是一种更长效、深远的激励模式,激励周期往往也更长,在同步激励理论中精神激励是与物质激励并重的维度。

第三,情感激励层面。情感激励原指对于特定主体注重投入情感、增进人际互动,从而形成良好的氛围,激发特定主体的工作热情。但是本文所指的情感激励是在弗洛姆期望理论基础上的重新调整,是与精神激励并行的主观层面的激励方式。二者各有侧重、相辅相成,共同服务于激发特定个体内在动力的目标。在期望理论中的目标效价与期望值,均是特定被激励主体主观价值判断层面的指标,而对于目标价值大小以及实现难度大小的判断,将会极大影响特定主体的积极性与激励程度,从而产生积极或畏难情绪。因而情感激励事实上是一种特殊的“精神激励”,但其较之于宏观的精神激励层面而言,更侧重于在微观层面上如何设定对于特定主体而言价值最大的目标以及如何使特定主体对实现该目标持乐观态度。

在当前产教融合制度的运行框架中,尚存在企业、行业协会等主体积极性不高的现象,其原因之一在于这些主体对法律规范中规定的激励机制的期望落空。因此,应当在产教融合制度中引入同步激励理论,对法律规范中设置的激励机制进行恰当优化,促进产教融合机制的有效运行。

二、优化产教融合激励机制的现实需求与必要性

自产教融合制度在国家政策层面推行以来,得到了各地区的积极响应,并出台相应的地方性法律文件,其中大多数文件都涉及到了与激励机制、激励方式相关的内容,可见产教融合制度推行过程中对于激励机制的需求。但是其中对于激励机制、激励方式的表述仍多见于“鼓励、倡导”等引导性用语,而缺乏约束性、强制性,且其中的激励用语涵盖土地、税收、金融等多个方面,但并未给出具体的激励依据与方案,这就导致产教融合中各方主体的积极性不高,激励措施收效甚微。因此,有必要在落实产教融合制度的过程中完善并优化激励机制。

(一)基于立法完善层面的需求及必要性

近年来,产教融合制度在我国的推进落实,离不开顶层设计的完善。新《职教法》为该制度的继续施行提供了法律规范层面的保障,但是其仍存在体系的不完备性与相关配套制度立法的缺失。因此,从立法完善的视角看,优化产教融合激励机制有其现实需求与必要性。