“一带一路”背景下GNSS原理及应用课程改革与实践

作者: 李旺 陈国平 朱大明

摘 要:全球导航卫星系统是支撑“一带一路”战略的关键技术,本课程依托云南省在“一带一路”倡议中的区位优势,提出强化顶层设计、优化教学模式、完善产学研协同育人机制、推进国际化合作和凝练思政元素等措施,构建一套“教学+实践+科研”的思政教育育人模式。经过2022—2024年的实践,该模式能够显著强化学生的国家情怀、专业自信心和学习积极性,目标达成度、平均成绩和学生评分提高6%~13%,转专业率下降8%。该模式可为测绘导航类课程改革提供可资借鉴经验参考。

关键词:一带一路;GNSS原理及应用;课程思政;课程实践;课赛融合

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)10-0031-05

Abstract: The Global Navigation Satellite System is a key technology supporting the "Belt and Road" strategy. This course, leveraging Yunnan Province's geographical advantage in the "Belt and Road" initiative, proposes measures such as strengthening top-level design, optimizing teaching models, improving the industry-academia-research collaborative education mechanism, advancing international cooperation, and integrating ideological and political education elements. A "teaching + practice + research" model of ideological and political education has been developed. Through practice from 2022 to 2024, this model significantly enhances students' national sentiment, professional confidence, and learning enthusiasm, with target achievement, average grades, and student evaluations improving by 6%-13%, and the rate of major transfers decreasing by 8%. This model can provide valuable reference experience for curriculum reform in surveying and navigation-related courses.

Keywords: the Belt and Road; GNSS Principles and Applications; curriculum ideology and politics; course practice; course-competition integration

自2013年中国提出“一带一路”倡议以来,该倡议已经成为全球经济合作的基石。它涵盖了“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,旨在加强沿线国家和地区的经济合作,提升基础设施的互联互通,以及推动贸易、投资和经济增长。这一倡议在全球经济合作与发展、基础设施建设、多边合作与区域一体化、可持续发展等方面扮演了关键角色[1-2]。全球导航卫星系统(GNSS)包括四个主要系统:美国的全球定位系统、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统、中国的北斗卫星导航系统以及欧盟的伽利略卫星导航系统。作为“一带一路”倡议的核心技术支持,GNSS为铁路、公路、海运和航空等交通方式提供了精确的定位、导航和时间同步服务,显著提高了交通运输和物流的效率[3-4]。此外,GNSS技术在基础设施建设、能源和通信网络的安全保障、农业和环境监测的发展,以及智慧城市建设等方面也发挥了重要作用[5-7]。

2020年6月23日,随着北斗卫星导航系统第55颗卫星的成功发射,北斗三号系统宣告组网完成。紧接着在同年7月31日,北斗三号全球卫星导航系统正式投入运行。北斗系统的全球服务能力将在“一带一路”倡议中发挥关键作用,维护我国的经济和军事利益。同年,中国与东盟的双边贸易额首次超过欧盟,东盟成为中国最大的贸易伙伴。到了2023年,中国与东盟的双边贸易总额激增至9 753亿美元[8]。

云南省,作为连接南亚与东南亚的枢纽,是“一带一路”倡议的东方门户,也是面向这一区域的辐射中心。因此,云南省在提升“一带一路”经济活力和推动北斗全球市场化进程中扮演着举足轻重的角色。昆明理工大学,作为云南省规模最大、学科最全的工科学府,为云南省的产业升级、经济转型和可持续发展提供了坚实的支持,其对云南省经济发展的贡献一直位居前列。该校的测绘科学与技术学科不仅建立了完整的本硕博人才培养体系,而且是云南省唯一拥有测绘类学科一级博士点的高校。经过四十多年的发展,该学科已经为国内外培养了数万名导航测绘领域的专业人才。

在百年未有之大变局的背景下,传统的人才培养模式也在经历着快速变革[9-10]。本文依据工程教育专业认证的标准,以昆明理工大学测绘类人才培养方案中的核心课程GNSS原理及应用为例,从顶层设计、教学模式优化、产学研协同育人体系完善、国际化合作推进以及思政元素的凝练等多个角度,探讨了人才培养的新模式,旨在为培养复合型测绘导航类人才提供宝贵的经验借鉴。

一 学情分析

(一) 课程简介

GNSS原理及应用作为测绘学科学生导航领域的入门课程,占据着培养方案中的核心地位。本课程旨在通过讲授全球卫星导航系统的基础理论,使学生全面掌握GNSS的基本概念、系统架构及其工作原理。课程内容涵盖了GNSS信号的传输机制、接收技术、定位算法以及误差分析等关键知识点。通过结合系统化的理论教学与实际应用案例的深入分析,本课程致力于培养学生在GNSS测量数据的采集、处理与分析方面的专业技能,并确保学生能够在工程测量、地形测绘、变形监测等多个专业领域内熟练运用GNSS技术。此外,本课程的应用领域广泛,包括但不限于工程建设、灾害监测、导航定位、时间同步以及科学研究等,其在推动国家经济建设中发挥着至关重要的作用。通过本课程的学习,学生将为未来在相关领域的研究与工作打下坚实的基础。

(二) 课程面临的挑战

1 课程内容与课时量不匹配

以昆明理工大学测绘工程专业为例,2023版培养方案中该专业总学分压缩至170学分,其中GNSS原理及应用课程由4学分压缩至3学分。目前该课程共48学时,包含32学时理论介绍,16学时课程实践。在少量的课时内不仅要学习GNSS信号传播理论、卫星轨道和定位算法等理论知识,也要学习野外静态、动态数据采集及内业基线解算等实践技能,学习质量难以保证。

2 课程内容与技术发展脱节

在GNSS领域,技术的快速进步和新卫星、新技术的不断涌现,对教育内容提出了持续更新的需求。这要求教师必须紧跟最新的技术发展,并将这些前沿进展及时融入到教学实践中。然而,教材更新的滞后性给课程设计带来了额外的挑战。许多传统教材可能未能涵盖最新的技术和应用,这限制了教学内容的时效性和前瞻性。

3 实践资源受限

GNSS教学需要配备高精度的GNSS接收机和信号处理软件,特别是在高精度定位和差分技术等领域,这类设备价格昂贵。此外,GNSS实验还需要开阔的户外环境,以确保接收到清晰的卫星信号。在某些不具备这些条件的教学环境中(如城市中心或设备不足的情况下),学生难以进行实际操作和数据采集。与此同时,学校通常无法提供测绘、导航、无人驾驶和智能交通等领域的实际案例和应用项目,导致学生难以将理论知识与实际应用相结合。

4 课程内容缺乏思政教育

目前,GNSS原理及应用课程主要侧重于导航理论和技术的传授,缺乏与课程思政相匹配的案例库,无法有效融入“一带一路”等国家倡议、区域发展和行业背景。因此,课程难以深层次激发学生的爱国情怀、奉献精神和行业自信,导致测绘类学生对专业的认知不足、自信心欠缺,成为学生大规模转专业的主要原因之一。

二 课程改革与实践

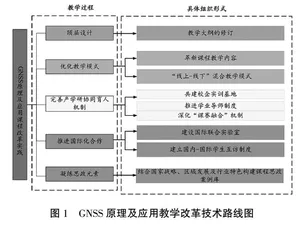

本文以昆明理工大学测绘工程专业为研究对象,针对GNSS原理及应用课程存在的问题,提出了一系列以培养高水平导航人才为目标的措施。通过顶层设计、优化教学模式、完善产学研协同育人机制、推进国际化合作、融入思政元素等手段,提升学生将理论与实际结合的能力,激发创新意识和问题解决能力。同时,注重培养学生严谨细致的科学态度和团结协作的工作作风,增强其国家自豪感和专业认同感,成功实现了专业教育与思政教育的深度融合。具体技术路线如图1所示。

图1 GNSS原理及应用教学改革技术路线图

(一) 顶层设计

在课程设置前,组织任课教师根据新工科和工程认证的要求修订教学大纲,从整体上统筹教学内容选择、优化教学模式,并合理安排各章节的学时分配。此外,在制定教学方案时,针对重点章节精心设计思政案例,确保多层次思政元素的有效融入,实现“专业课程与思政教育”的有机结合。

(二) 优化教学模式

1 革新课程内容

以昆明理工大学测绘工程专业为例,本次改革的核心是确保教学内容紧跟技术发展,并确保学生掌握核心原理和技能。核心基础原理(如GNSS基础框架、时间与坐标系统、测距原理和位置计算方法等)将保留,同时削减过时内容(如GPS Block I系列卫星和频段、GPS的可用性选择政策等)。此外,应用教学的比重将增加,加入GNSS在无人驾驶、精密农业、智能交通等领域的新应用案例,以及精密单点定位(PPP)和差分GNSS(DGPS)等现代高精度定位技术的教学。

2 采用“线上-线下”混合教学模式

课程可按基本原理、技术应用和前沿发展等模块进行教学。适合基础理论和开放性知识传授的内容(如GNSS基础原理、系统演进历史、信号传播和误差来源)可通过教师预先录制的视频、MOOC平台或PPT课件等方式提供,鼓励学生课前自主预习。同时,线上实验可通过仿真软件(如MATLAB、RTKLIB、GPSTK)进行,学生可以模拟卫星轨道、分析定位误差,或使用虚拟实验室和在线GNSS数据(如IGS数据)完成远程实验和数据处理,并与教师共享成果。线下教学则更加侧重动手操作、讨论和应用层面的教学,如利用GNSS设备进行数据采集与分析,开展小组讨论、课堂答疑与师生互动,以及基于实际案例的应用讲解,如在高精度GNSS定位和无人驾驶场景中的应用实践。

(三) 完善产学研协同育人机制

1 共建校企实训基地

昆明理工大学国土信息与测绘工程系位于莲华校区,校区面积600余亩,地处五华区二环内,周边高楼密集,观测条件有限。该系包含测绘工程、地理信息科学和土地资源管理专业,年均招生180余人,实践教学仪器不足,难以满足实训环节的需求。为解决这一问题,学院充分发挥区位优势,与云南省地矿测绘院、昆明市测绘研究院、云南省地震局等单位合作,签署共建实习基地协议,选派学生于假期赴各单位实训。同时,昆明理工大学积极推进与科研院所和企业的合作,建立新型实验室,拓宽学生参与科研的渠道,提高科研质量。2024年9月,昆明理工大学与云南省自然资源厅下属国土资源信息中心、省地质矿产勘查开发局主管的省地矿测绘院有限公司联合申报的“云南省自然资源智能监测与时空大数据治理重点实验室”成功获批为省级重点实验室。