基于拓展数学思维与学习深度的环境分析类课程改革探索

作者: 翟洪艳 王如梦 王灿 赵金娟

摘 要:新时代社会经济技术的快速发展急需具有创新能力的新型人才。为落实面向未来、面向世界、面向需求的新型人才培养的新工科教学改革,天津大学环境分析监测教学团队开展针对环境分析监测课程的多方位改革实践。该文介绍环境分析监测课程中环境分析化学部分的课程改革实践,引入水化学的数学计算强化数学思维的训练,所有章节设置实践拓展案例和思政案例,开展项目式教学和多样化考核方法。这些改革可提高学生的综合能力,为该类课程的教学改革提供参考。

关键词:环境分析监测;环境分析;思政教育;新工科;教学改革

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)10-0036-04

Abstract: Fast development of social economics and technology need new outstanding talents. To carry out the teaching reformation of new engineering of cultivating outstanding talents who are competent in future, world and needing development, the teaching team of Environmental Analysis and Monitoring of Tianjin University has practiced multiple teaching content reformation. In this study, the teaching reformation in the environmental analysis chemistry part of environmental analysis and monitoring course was introduced. To enhance the mathematical training, related water chemistry content was added. Specified practical application cases and ideological and political education cases were supplied in each chapters. Project studying and multi-angle examine was carried out. These teaching reformation improve the all-round ability of students. This study provides important reference for cultivating innovative talents in new engineering education.

Keywords: Environmental Analysis and Monitoring; environmental analysis; ideological and political education; new engineering; teaching reformation

根据《中国教育现代化2035年》远景目标纲要,我国亟需加快推进高质量教育体系建设,革新人才培养模式,重视素质教育和学思结合。为了培养符合当前及未来科技、产业和经济发展需求的卓越工程创新人才,工科教育改革与发展的方向正聚焦于持续创新能力的培养[1],因此,面向未来、面向世界、面向需求的工程教育成为当前教育工作的关键。目前全国高校多开展了创新人才培养的改革和实践[2-4]。天津大学作为新工科建设的倡导者和引领者之一,于2020年发布了《天津大学新工科建设方案2.0》,在新工科人才培养平台建设、项目式课程改革、教学质量管理及教育共同体构建等方面进行了卓有成效的探索和实践,不断推动新工科教育模式的深入实施[5-7]。

在此背景下,天津大学环境分析监测教学团队结合环境工程学科的特点和人才培养需求,开展了教学内容和教学方法的改革与创新实践。环境分析监测是环境工程专业的核心基础课,具有高度的综合性和实践性,是一门兼具理论与方法的基础课。自1980年天津大学成立环境工程专业以来,该校就开设了环境分析监测课程。该课程分为上下两部分:环境分析监测(上),主要涵盖环境分析化学和部分仪器分析内容;环境分析监测(下),则侧重于高级仪器分析和环境要素监测等内容。2021年,该课程获批天津市一流本科建设课程。

本文介绍了环境分析监测课程中环境分析化学部分的课程改革实践,重点探讨了通过强化数学思维、拓展教学实践案例与思政案例,以及多样化的教学与考核模式等方面的课程改革探索,为相关专业的教学改革提供了重要参考。

一 课程介绍

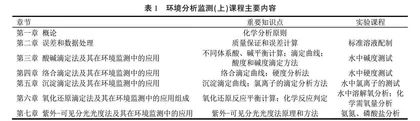

本课程不仅全面介绍了分析化学的基础知识,还紧密结合国内外科技、经济和环境问题的发展,贯彻国家政策动态,融入工程实际,是一门既重视基础知识积累又注重能力培养的核心课程。本文主要介绍环境分析监测(上)课程中环境分析化学部分的教学改革实践。该课程包括44学时的课堂教学和20学时的实验课程。由表1可知,课程内容包括概述、误差和数据处理、酸碱滴定法及其在环境监测中的应用、络合滴定法及其在环境监测中的应用、沉淀滴定法及其在环境监测中的应用、氧化还原滴定法及其在环境监测中的应用、紫外-可见分光光度法及其在环境监测中的应用,传统的重点知识点为滴定分析曲线和测试方法。

在传统教学过程中,教学目标是掌握和应用分析技术,教学重点是以四种滴定反应为基本原理,开展某化学元素或物质的定量分析。因此传统上,该门课程开展的目的主要是让学生学习原理、掌握技术。这种教学目标和内容实际上过于保守和片面,“技术”教育并不适合创新人才的培养。

二 课程改革实践

(一) 调整教学重点,增加数学思维的训练培养

如表1所示,环境分析化学的内容虽然包括了水中酸碱的定义及各种离子的化学反应平衡计算,但其侧重点在于滴定定量分析及相关分析方法的操作。例如,在酸碱反应部分,课程介绍了酸碱的定义和不同体系的pH计算等知识点,这些内容的主要目标是支撑后续的滴定曲线分析,实现定量的浓度分析。总体而言,这类知识点属于“记忆型”和“技术型”,学生只需按部就班地操作即可获得较好的成绩,然而这种教学方式缺乏对学生深度思考能力的训练。

因此,本课程借鉴并融合了水化学课程中的平衡计算内容。水化学(Water Aquatic Chemistry)是一门研究水中主要化学物质形态及其迁移转化的课程,涵盖了酸碱反应、络合反应、沉淀反应、氧化还原反应中反应平衡计算、化合物形态分布等内容[8-10]。水化学和环境分析化学的知识点重合度较高,但与传统环境分析化学不同,水化学更加强调水中反应的平衡计算,例如水中酸碱不同形态的平衡计算,气-液、固-液反应平衡计算。教学目标是通过化学计算使同学能够定量推断化合物的存在形态和数量特征,判断化合物的反应形态。这些数学计算过程不仅能有效训练学生的数学思维和推演能力,还能结合数学模拟或模型,提升学生对不同化合物形态变化规律的认识,为未来水污染迁移转化模型研究奠定基础。

在融合了水化学部分内容后,新的教学内容和重点知识点见表2,反应平衡计算、绘图被列入重点知识点中,增加课堂计算推演学时,课后作业也增加计算、绘图训练内容。课堂上对特定的化学分析技术(例如碱度分析、硬度分析、氯离子分析和溶解氧分析等)的授课学时则相应缩减,通过课堂简介、实验课提前预习及实验课现场操作等进行学习和训练。

(二) 拓展应用案例

如表2所示,结合该课程和水污染化学与控制工程领域的紧密联系,每一个章节都设置了专题案例学习,通过课堂讨论、课下作业和自习等方式帮助学生深入理解相关内容。例如,在第三章中,以碳酸盐平衡计算为出发点,结合碳酸盐在地表水、地下水中的形态转化,气-液(CO2气体与碳酸盐)和固液(CaCO3与碳酸盐)的平衡关系,探讨碳酸盐对酸雨的缓冲作用及其在CO2气体吸纳与释放中的作用,并结合碳排放与碳捕集开展扩展讨论[10]。例如第六章中,以氯消毒剂不同pH、分子形态下氧化还原能力的变化为出发点,讨论其消毒效果的强弱,结合现实日常生活、流行病发生期间消毒效率,探讨环境健康等问题。这些案例学习不仅有效调动了学生的学习兴趣,还拓展了学生的知识面,从而提升了教学效果。

(三) 丰富思政教育案例

环境分析监测课程与我国的环境问题、社会发展、科学探索紧密相关。为此,课程在每个章节中都设置了思政教育案例,并将思政案例与实践案例相结合(表2)。以化学原理与实际问题作为载体,融入科学信念、科研诚信、国家发展进步、国家未来需求、科研自信、热爱学校和专业等方面的思政教育内容。例如第三章,由碳酸盐的平衡理论延伸到我国和世界上的“双碳”控制目标、我国低碳减排政策和技术发展、天津大学“碳捕集”科研动态。第四章,从络合反应特征延伸到水中重金属归趋特征,进而延伸到城乡建设和环境保护领域的“美丽乡村建设”中关于农村地区重金属污染和防治问题。第五章,从沉淀反应出发,介绍管网沉淀和水质问题,从而延伸到我国新的饮用水国标,我国饮用水安全保障方面的进步。第六章,化学需氧量(COD)是一个重要的水质指标,在学习COD分析的过程中,给学生分享“COD去除剂”法制新闻,通过事实新闻让学生了解工作诚信的重要性。第七章,通过介绍我国环境监测网络建设、天津大学精密仪器的研发和应用等,增强学生的国家认同感、学校认同感。这些和教学内容深度契合、接地气的思政教育,能够帮助学生树立正确的价值观和人生观,培养他们的责任感与使命感。

(四) 开展项目式教学

项目式教学通过自主实践学习和沉浸式学习,使学生能够将专业知识与实际应用相结合。项目式教学的开展方式是:学生以团队的方式参加某个项目,自主选题、自由组队;在教师与学生协商后,结合环境领域的前沿热点问题及相关专业课程知识点,落实项目题目,开展自主文献查阅和拟定项目计划,主动和导师讨论协商项目工作方案,自主式开展项目采样、监测和数据处理,并在项目中期和结题中完成书面报告和口头报告[7]。例如,有些学生关注校园食堂不规范排放对校园河湖的影响,开展了校园河湖水质状况的“体检”,该项目包括水体碱度、氨氮、溶解氧和化学需氧量等多项分析过程,以及布点采样、样品保存等技术步骤。有的项目是让学生对环境中微生物污染问题、大气或水中条件致病菌、抗生素抗性菌等进行监测的项目。图1展示了以《自来水中挥发性消毒副产物的分析和暴露风险评估》为题目的项目式训练的工作内容,每项工作内容不仅结合了课内知识点,拓展了知识面,让学生在新概念学习、信息收集、实验设计和实施、仪器操作和数据分析、书面和口头表达方面都得到了锻炼。项目式教学打破了课堂、书本的局限,不仅锻炼了学生综合运用多学科知识和工具解决实际问题的能力,还培养了他们自主学习、团队协作和创新实践的能力。项目式教学让学生走出教室,拓展了教学的场所与时间。

(五) 考核方式多样化

为了改善传统的“出勤+作业+实验+期末考试”考核模式,本课程建立了“个人过程考核+团体考核+实验+期末考核”的多重考核模式。个人过程考核包括2~3次随堂测试、作业和课堂表现,旨在评估学生的个人学习情况。其中,随堂测试不仅包括有标准答案的内容,还增设了非标准化的内容,以提高学生的思考能力和解决问题的能力。在新的考核模式下,学生成绩分布得到了优化,避免了传统期末考试占比过大的局限性。具体分数分布为:个人过程考核占10%~15%,团体考核占2%~5%,实验占20%~30%,期末考核占50%~60%。图2展示了某学期综合成绩的各项成绩分布情况,这种考核方式提高了学生平时课程学习的参与度,并促进了综合能力的培养。