煤炭类高校“双碳”人才“1234”培养模式研究

作者: 郑广华 马金山 石药灵

摘 要:实现“双碳”目标,高校的人才培养是关键。目前煤炭类高校尚未形成完善的“双碳”人才培养体系,存在缺乏跨学科融合、供求不匹配、教育保障体系不完善等问题。该文从煤炭类高校实际情况出发,分析当前“双碳”人才培养过程中存在的不足,提出“1234”人才培养改进模式的基本架构,并指出实施中的运行保障。

关键词:煤炭高校;“双碳”人才;“1234”培养模式;资源整合;保障平台

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)10-0162-04

Abstract: The cultivation of talents in universities is a key to realize the "double-carbon" goal. At present, a complete "double-carbon" personnel training system has not been formed in coal universities in China, and the problems such as lack of interdisciplinary integration, mismatch between supply and demand, and incomplete education guarantee system need to be solved urgently. The shortcomings in the current "dual carbon" talent cultivation process are first analyzed based on the current situation of coal universities. Then the basic framework of the "1234" talent cultivation model and the operational guarantees in implementation are put forward.

Keywords: coal university; "double-carbon" talent; "1234" cultivation model; resource integration; guarantee platform

2021年10月发布的《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》中提到,要鼓励高校创新“双碳”人才培养模式,加快“双碳”相关学科建设。2022年4月,教育部印发的《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》提出要优化“双碳”学科专业体系,深化不同学科的交叉融合,支持高校对本科生和研究生进行多层次“双碳”人才培养。2022年9月,国家发展和改革委员会在《构建服务“双碳”战略的一流人才培养体系》中提出应引导高校建设一批高水平的国家科研平台,推动参与或组建“双碳”相关的全国重点实验室和国家技术创新中心。这些政策充分体现了国家“双碳”战略对高层次“双碳”人才培养的高度重视和社会的对“双碳”人才的迫切需求,强调了提升“双碳”人才培养条件,改革完善“双碳”人才培养模式的重要性。

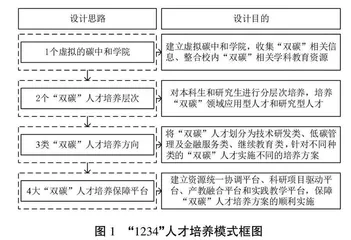

然而,我国以能源开发利用为办学特色的煤炭类高校作为培养“双碳”人才的重要阵地,目前其“双碳”人才培养模式普遍存在着跨学科融合不足、“双碳”人才供求不匹配、“双碳”人才教育保障体系不够完善等诸多的问题。这就要求我们亟需深入探讨和优化“双碳”人才的培养模式。本文以煤炭类高校河南理工大学为切入点,基于多数煤炭高校的实际情况提出了“1234”人才培养模式,即建立“1”个虚拟碳中和学院,开展“2”个“双碳”人才培养层次,形成“3”类“双碳”人才培养方向和建立“4”个培育平台。

一 “1234”培养模式的提出

(一) “双碳”人才培养现状

由于目前我国正处于“双碳”战略实施前期,国内高校多采用理论为主、实践为辅的方式培养“双碳”人才,导致我国的“双碳”人才培养模式与现实需求匹配度不高。先用“双碳”人才培养存在的问题主要表现在缺乏跨学科融合、供求不匹配[1]、教育保障体系有待完善等几个方面。如目前煤炭类高校涉及“双碳”的相关专业,设置在不同院系,如储能科学与工程设置在化工学院,新能源科学与工程设置在矿业或能源学院,新能源材料与器件设置在材料学院等不同类型的专业学院,而这些学院仍然沿袭的是传统的人才培养模式,难以做到教学资源的有效整合、实现跨学科人才的培养。除此之外,高校对于“双碳”人才层次和人才培养方向的划分还不够明确,需要进一步进行完善。

(二) “1234”人才培养模式设计思路

结合当前我国煤炭类高校“双碳”人才培养模式存在的问题,本文提出了“1234”人才培养改进模式。其中“1”表示建立一个虚拟的碳中和学院。“2”表示培养本科生和研究生两个层次。“3”表示三类“双碳”人才培养方向:技术研发类、低碳管理及金融服务类和继续教育类。“4”表示建立四大培育平台:资源统一协调平台、科研项目驱动平台、产教融合协同育人平台和实践教学创新平台。具体内容如图1所示。

二 “1234”培养模式的基本架构

(一) 建立1个虚拟的碳中和学院

河南理工大学依托太行发展研究院成立虚拟碳中和学院。太行发展研究院是河南理工大学成立的一个跨学院、跨专业的科研机构,可以有效地调动和整合校内的教学科研资源,以聚合校内的优秀人才解决生产服务实践中的难题。虚拟碳中和学院通过整合不同学院、不同学科的教育教学资源可以为不同专业、不同层次的“双碳”人才提供了学习、实践平台。

(二) 培养本科及研究生2个层次的“双碳”人才

为满足不同需求层次的“双碳”人才,河南理工大学将“双碳”人才的培养阶段划分为本科、研究生2个层次。本科阶段学生通过课堂教学获取专业知识,研究生阶段学生在导师指导下参与“双碳”领域的课题或项目研究。

1 本科层次“双碳”人才培养

河南理工大学在本科阶段设有储能科学与工程、新能源科学与工程、新能源材料与器件及环境工程等5个专业,分布在化学化工学院、能源科学与工程学院、材料学院和资源环境学院。其中储能科学与工程专业培养从事储能及其交叉领域科学研究等工作的“双碳”人才。新能源科学与工程专业培养能够解决新能源科学与工程问题的“双碳”人才。新能源材料与器件专业培养符合国家储能技术战略发展的“双碳”人才。材料科学与工程专业培养智能材料领域的创新型“双碳”人才。环境工程专业主要培养环境保护规划、污染防治、教育研究等方面的技术型“双碳”人才。详细专业信息见表1。

以上专业虽分布在不同院系,但虚拟碳中和学院的建立能够将不同学科的教学信息和教学资源整合到一起,实现跨学科人才的培养。

2 研究生层次“双碳”人才

相较本科注重基础知识的培养,研究生教育更注重学生获取知识能力、科研能力、实践能力的培养[2]。在研究生层次的“双碳”人才培养方面,河南理工大学通过教师讲授、学生进行文献查阅、科学实验、并参与国内外学术交流等方式来培养学生的获取知识能力。通过让学生参与导师的与“双碳”相关的纵横向课题、积极参与各类科研活动等方式可以快速、有效地提升学生的科研实践能力。学生在导师的指导下参与撰写论文或报告、制定研究方案、进行创新试验等方式又可培养学生的学术素养。除此之外,高校对于“双碳”研究生的培养不应局限于校内指导,还可实行“行业导师+校内导师”联合培养机制[3]。支持校内导师到合作企业挂职锻炼,聘请企业管理人员到校主讲专业课程。鼓励行业导师和校内导师共同参与指导研究生选题、开题、实验开展、中期考核和毕业答辩,实现校企共同对研究生层次“双碳”人才的培养。

(三) 明确人才培养方向,确定3类“双碳”人才

为了明确“双碳”人才培养方向,河南理工大学的虚拟碳中和学院提出3类人才的培养方向:技术研发类、低碳管理及金融服务类和继续教育类人才。其中技术研发类人才指主要从事节能减排、能源替代等核心技术的研发人员[4],主要通过研发新能源和节能减排技术,推动能源结构的转型和技术优化[5],如新能源、储能科学技术、碳捕集利用封存技术(Carbon Capture, Utilization and Storage,CCUS)。低碳管理及金融服务类人才指参与“双碳”相关政策的制定、政府层面的监督管理、企业管理、从事碳市场、碳金融领域的人才。继续教育类人才是通过继续教育提升能力的人才,具备持续更新“双碳”领域知识、技术、政策等技能[6],能够系统了解碳达峰与碳中和相关法律法规、如何降低企业碳排放。3类“双碳”人才的培养方向及要求如图2所示。

(四) 完善培育体系,建立4大平台

建立4大平台有助于完善“双碳”人才培育体系。4大平台分别是资源统一协调平台、科研项目驱动平台、产教融合协同育人平台和实践教学创新平台,具体情况如图3所示。

1 资源统一协调平台

由于当前河南理工大学的“双碳”专业分布在不同院系,难以实现教学信息的共享和教育资源的共享。资源统一协调平台的搭建可以实现教育资源的集中管理和调度[7],实现“双碳”人才的跨学科培养。该平台整合线上线下的教学资源,帮助高校突破空间和地域限制培养“双碳”人才。此外该平台还可以整合高校内部与合作企业的教学培训资源,实现高校与企业的联合培养。在校企联合培养阶段,高校发挥其人才培养优势,企业发挥成果转化和实践应用优势[8]。将高校的教育资源和人才资源与企业的工程资源和实践资源进行整合,打造“双碳”人才联合培养的资源统一协调平台。

2 科研项目驱动平台

科研项目驱动平台的建设依赖于科研培养方案的有效实施。目前,高等院校的科研培养方案大致分为知识创新类科研、技术应用类科研、技术创新类科研三类[9]。河南理工大学针对本科生和研究生的“双碳”人才培养,能够根据不同层次的需求,采取相应的科研教学策略。针对本科层次的“双碳”人才,高校可通过知识创新类科研培养其基础学术知识,通过技术应用类科研提升其实习技能。对于研究生层次的“双碳”人才,高校可以通过技术创新类科研和技术应用类科研培养其获取知识能力、科学研究能力及学术交流能力。

3 产教融合协同育人平台

产教融合协同育人平台是指通过校企双方共建联合研究院、产学研基地等形式,开展科研交流、研究生联合培养和科研成果转化的平台。该平台的搭建为协同创新模式的实施提供了保障[10]。河南理工大学针对高校科研成果与产业结合不紧密、转化率低等问题,提出了科学研究、成果转化、工程示范的协同创新模式。以学校现有的专业实习场地和主要教学设备为载体,引入企业进行“双碳”人才培养的合作。企业结合高校的实际情况,安排生产工人、技术人员、管理人员制定产教结合教学计划。高校可通过安排教师跟班参观生产,辅助指导学生的实践教学。通过整合高校内部的教育资源和企业内部的培训资源,弥补校企在“双碳”人才培养方面存在的不足,实现“1+1>2”的效果。

4 实践教学创新平台

实践教学创新平台通过整合校企合作、跨学科项目、创新创业等资源培养学生实践和创新能力的平台[11]。该平台能够缓解实践教学过程中存在的时空限制、解决实践教学资源陈旧等问题。河南理工大学的实践教学平台负责学生的实践教学工作。该平台通过组织制定实践活动、完善相关文件,保障“双碳”人才实践教学活动的进行。通过实时更新实践教学资源,实现高校和企业对“双碳”人才的联合培养。