管理学教学中的进阶式思维培养研究

作者: 马鹤丹 韩晓琳 王馨

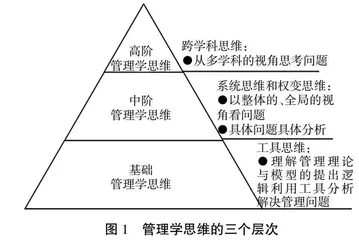

摘 要:管理学思维的培养是学生专业能力提升的基础,是新文科人才培养的前提。将管理学思维分为基础管理学思维、中阶管理学思维以及高阶管理学思维三个层次,并提出工具思维、权变思维、系统思维以及跨学科思维的具体培养方式,以期对新文科建设背景下管理学课程的教学改革提供参考。

关键词:管理学教学;工具思维;系统思维;权变思维;跨学科思维;培养

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)10-0174-05

Abstract: Training management thinking is the foundation of improving students' professional abilities and the prerequisite of cultivating new liberal arts talents. This article divides management thinking into three levels, basic management thinking, intermediate management thinking, and advanced management thinking, and proposes specific training methods for tool thinking, contingency thinking, system thinking, and interdisciplinary thinking, in order to provide reference for the teaching reform of management courses under the background of new liberal arts construction.

Keywords: management teaching; instrumental thinking; systematic thinking; contingent thinking; interdisciplinary thinking;cultivation

党的二十大报告指出:“加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设,加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科。”新文科是对传统文科的交叉融合和学科重组,以适应数字经济时代新技术、新业态、新产业、新模式对文科人才的需求[1]。因此,文科课程改革的最终目标是培养学生掌握跨学科的方法、思维、范式以及解决复杂管理问题的能力。管理学是管理类、经济类专业的核心专业基础课程,主要介绍计划、组织、领导与控制等管理职能的客观规律和实施方法,是一门系统地研究管理过程的普遍规律、基本原理和一般方法的科学。培养学生具备管理学思维能力和分析解决实际管理问题的能力是学生专业能力提升的基础,是新文科人才培养的前提。

美国认知心理学家布鲁姆在教育目标的阐述中对思维能力进行了划分,将其分为低阶思维和高阶思维两个程度。低阶思维强调的是知识的简单记忆和复述;高阶思维侧重知识组织或重构的心理过程[2]。布鲁姆还提出了五种不同类型的思维模式,具体包括领会(comprehension)、应用(application)、分析(analysis)、综合(synthesis)和评价(evaluation)。处于“知识”这个目标之上的“领会”代表最基础的认知,即个体能够理解材料所传达的信息。在“领会”之上的“应用”则指向知识不经过重组的直接应用,即个体能够在特定的、具体的场合运用抽象的概念和原理的能力。Brookhart[3]认为在布鲁姆的分类中,“分析”“综合”“评价”属于高阶思维,因为这三种能力是在领会材料内容的基础上对知识进行分解、整合或是判断的过程,都包含了知识的重新组织。心理学家安德森等[4]在2001年修订了布鲁姆的教育目标分类,将“知识”和“认知”这两个维度进行了区分,并将描述认知能力的名词修改为动词,以突出思维包含着“行动”这一内涵。新的教育目标分类包含了记忆(remember)、理解(understand)、应用应用(apply)、分析(analyze)、评价(evaluate)和创造(create)六个类别。Robert J.Marzano等[5]认为布鲁姆及安德森等人试图把难度作为分类法中区分不同层级认知过程的基础,高阶认知一般是指“分析”“评价”和“创造”。由此可以认为教学由低阶思维能力培养向高阶思维能力培养的过程就是将学生认知测评的重心从“记忆、理解、应用”提高到“分析、评价、创造”的过程。

管理学思维是一种独特的思考方式,不仅在管理学领域具有重要意义,而且在其他学科和日常生活中也具有广泛的应用。管理思维是指与管理行为相伴而生的思考活动,亦即管理者在履行管理过程中的反应过程。一直以来,管理学思维是什么、如何培养学生的管理学思维第问题鲜有研究。管理学是大学生的第一门管理课程,对学生管理学思维的建立具有决定性影响,因此探讨基于管理学课程探讨管理学思维的构成及培养方式,对于新文科建设背景下管理学课程的教学改革和学生培养具有指导意义。

一 管理学的教学痛点

管理学课程作为一门专业基础课通常被安排在一年级第二学期或二年级第一学期开课。在笔者所在学校由于选课人数众多基本都是大班授课,60~120人的规模。连续4个学年的学情调查发现,学生认为自己在学习管理学课程之前通常对企业组织的管理运行有初步认知,知识的来源主要是互联网和社交媒体、学校教育、影视剧等渠道。学生对“在管理学课程的学习过程中,比较简单且要求明确的题目和比较困难且要求模糊的题目,你更喜欢哪一种”这一问题的回答显示,近80%的学生更喜欢前者,回答结果侧面反映出学生们不愿意、也不善于通过逻辑思维、实地调研对问题进行深层论证。由此,培养学生的管理学思维能力成为管理学教学改革的一项重要任务。

二 管理学思维的构成

本文基于布鲁姆、安德森等心理学家的认知理论尝试将管理学思维分为三个层次,如图1所示。

(一) 基础管理学思维

主要指工具思维。要求学生理解管理理论的提出逻辑,利用管理理论思考管理问题的解决路径。工具思维源于古典管理学派代表性人物之一的马克斯·韦伯提出的工具理性,强调技术的操作性和方法手段的有效性[6]。在这种思维下,管理学理论就是学生解决管理问题、提升管理学思维能力的工具。

(二) 中阶管理学思维

包括系统思维和权变思维。系统思维是以系统理论为基础,把对象作为多方面联系的动态整体来加以研究的思维方法[7]。权变思维是以权变理论为基础,强调方法没有定式,要根据环境的变化做出灵活的应对。在管理学科中,组织不是一个孤立、静止的系统,而是一个开放、发展并与外界环境有着物质、信息、能量交换的系统,组织问题的解决不存在某种适用于一切情况的普遍原则和方法[8],不能孤立地分析问题,必须从现象到本质,从个体到整体寻求问题的解决方法;也不能路径依赖,必须视具体情境而定。因此,从基础管理学思维到中阶管理学思维,就是要让学生从工具思维上升到系统思维和权变思维,使学生能够站在整体的、全局的视角思考组织中的管理问题,并针对具体问题具体分析。

图1 管理学思维的三个层次

(三) 高阶管理学思维

主要指跨学科思维。跨学科思维是一种以主题或议题为载体,结合两门以上学科的知识或方法,以问题解决为导向的思维方式[9]。管理学本身包括了众多领域的知识,如经济学、心理学、社会学和神经科学等等,一些不同学科的概念和理论不仅是管理理论构建的基础,也是管理学的一部分。同时,我国管理实践的丰富性也要求管理学更多、更好地与其他学科进行交叉互动,促使学科发展带动管理实践发展[10]。因此,从中阶管理学思维到高阶管理学思维就是要让学生从系统思维、权变思维上升到跨学科思维,使学生能够具备从多学科的视角分析问题、运用多学科的知识解决问题的能力。

三 管理学思维的培养

(一) 基础管理学思维的培养

管理学课程的基本任务是使学生掌握管理学的知识体系,能够综合运用管理学的基本理论和方法分析管理中的实际问题,因此,工具思维是管理学的基础思维。管理工具一方面体现在管理理论上,多以图示、模型的形式展现出来,学生需根据图示理解理论的提出逻辑。如,关于领导理论中的费德勒模型的讲授,教师可以按照权变理论的逻辑,即领导风格和管理情景的匹配,分为三个步骤,一是如何确定领导风格;二是如何确定管理情景;三是领导风格和情境因素如何匹配。通过将管理理论依逻辑进行的递进式讲解,使学生清晰掌握理论的提出逻辑。另一方面,管理学中也存在着一些简洁的、具有框架性和规律性的模型,学生很容易掌握这样的管理工具,并能够达到举一反三的应用效果。典型的管理工具如四象限图,管理学教学内容中涉及多个四象限图,如环境的不确定性分析、SWOT分析、四分图等理论模型,教师在学生学习这些理论模型的过程中,不断强调它们具有四象限工具的共性特点,即两个维度,每个维度一分为二,形成四种组合,以此强化学生对管理工具的认识。并进一步设置情景,让学生应用四象限工具进行分析,如,应用战略工具SWOT分析法分析个人的发展路径。再进一步,让学生创新四象限工具,即让学生结合自身问题或管理现实问题,提出两个维度,进行分类组合和分析,然后作出决策,逐层深入培养学生的管理学工具思维。

(二) 中阶管理学思维的培养

1 系统思维

管理学的系统思维是一种整体性思维方式,强调思考管理问题时要从整体的角度出发,把握各环节之间的相互关系。系统思维主要表现在两个方面,一是管理学知识体系的系统性。二是对现实问题分析的系统性。在第一方面,教师可以在授课过程中通过讲解、提问、讨论和案例分析等教学方法使学生认识到各知识点的关联。如,计划职能与控制职能的关联、计划方法与控制方法间的关联、组织文化与控制间的关联等等。也可以布置思维导图作业,在每一章结束后让学生绘制本章的思维导图使其思考本章各知识点的关联,在整个学期教学任务完成后让学生绘制本课程整体的思维导图,使其思考各章节之间知识点的关联。在第二方面,教师可以采用问题式或任务式方法锻炼学生的系统思维。具体可以采用学生身边的组织,也就是以学生就读的学校为例,如,在组织文化一节中设置题目:举例说明XX学校的组织文化的行为器物层、制度层与精神层,要求三个层面的例子须具有密切的逻辑关系。这个题目可以引导学生进一步认识到组织文化是由三个层面所构成的一个整体,各层面相互联系、相互制约,影响着组织决策与行为。

2 权变思维

管理本意是在特定的环境下,对组织的资源进行有效的计划、组织、领导、控制,以实现组织目标的过程。“特定的环境”表明管理是一种情境下的行为,管理问题的解决要视情况而定,要随机应变、伺机而行。从管理的基本概念到管理思想再到管理的四大职能都体现着权变思想,权变思维的培养贯穿管理学教学的始终。

在“组织结构的变革”一章的教学过程中可设计一个由两个问题构成的小组讨论题。第一个问题,选择一家公司,就其近五年中某一时期的组织设计进行分析。要求:绘制组织结构图;展示小组讨论过程;在此基础上形成该公司的组织设计分析报告。这一部分可在学习完“组织设计的六大核心要素”知识点后要求学生进行;第二个问题,基于问题一选择的时间,前推或后推3~5年,进行该时段的组织设计分析,并在此基础上对两个时期的组织结构进行对比分析。这一部分可在学习完组织设计一章或组织结构的变革一章后要求学生进行,但在学习的过程中可持续提醒学生带着问题思考。该题目需要学生一方面基于组织结构设计的影响因素知识点从战略、环境、规模、技术四个方面,结合企业实际思考组织结构变化的原因,另一方面,需要学生在搜集整理企业资料的基础上,查找知识点之外的现实原因。学生通常会以知名公司作为研究案例,在第一部分中,主要从部门的设置、组织结构的类型进行分析,第二部分主要从部门的增减、人员的变动、组织结构类型的变化等方面进行讨论。该题目能够增进学生对组织结构设计权变性的理解,达到权变思维训练的目的。