困境与蝶变:“逆袭”职校生学业韧性质性研究

作者: 王俊杰 汪传艳 陈均煜

摘 要 学业韧性理论为解释“逆袭”职校生“克服学业挑战继而取得学业成功”这一现象提供了合适视角。以孔普弗的韧性理论为分析框架,选取13名“逆袭”职校生为样本,采用质性研究方法分析他们的学业韧性。研究发现,学业挫折、消沉的职校环境以及朋辈压力是其学业韧性形成的压力源;家庭情感支持、朋辈学业支持、网络学习资源支持是外部保护性因素;个体认知能力、精神动力、主动性是内部保护性因素。基于此提出:通过提升职校生的认知能力、激发其情感动力并建立积极的外部支持体系,充分发挥个体能动性,调动内外部保护性因素的积极作用,是职校生群体应对学业逆境、取得学业成功的有效途径。

关键词 职校生;学业逆袭;学业韧性;保护性因素;压力源

中图分类号 G715 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)11-0043-06

2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》明确指出:当前和今后相当一段时期内职业教育改革发展的主要任务是‘一体、两翼、五重点’,完善成才通道是职业教育深化改革‘五重点’的核心任务之一[1]。这一政策旨在构建并优化职业教育领域的升学体系,以此完善职业教育成才通道,确保职校生拥有更加畅通、高效的发展路径。受国家政策对职校升学制度积极鼓励与持续优化的影响,职校生的求学通道不断扩大,一批职校生在学业上逆袭成功(简称“逆袭”职校生①)。

当前,“逆袭”职校生的相关研究主要集中在四个领域:其一,分析职校生的升学意愿及其影响因素,并为阐释他们的求学行为提供行动脚本[2][3];其二,基于文化生产理论探索职校生学业过程中的结构性困境[4];其三,通过身份认同视角透视“逆袭”职校生的内心世界与行为实践,从而探究他们在应对不良职校氛围与负面标签时的主体性和积极性[5];其四,通过研究出身职校的博士生生命历程,揭示职校生在个体与社会结构互动下的个体选择和生命轨迹[6]。总体而言,既有研究从不同维度深化了对“逆袭”职校生的内心世界及其积极学业行为的理解和认知,但始终未能将“逆袭”职校生求学历程中的学业挫折与应对策略进行具体化、系统化地描绘与分析,尤其欠缺对“逆袭”职校生在升学备考阶段及升学后在新环境中应对学业挑战的策略研究。缺乏这些研究,就难以详细刻画“逆袭”职校生学业韧性的形成过程。

学业韧性是指个体处于学业困境甚至面临退学压力的情况下,仍能保持高水平的学习动机与学业成绩的现象[7]。那么,这些“逆袭”职校生为何具有学业韧性?有哪些因素推动或掣肘着他们克服学业挑战?这些经验对广大身处学业逆境的职校生有何启示?本文将基于学业韧性的视角,力图探讨“逆袭”职校生学业韧性的形成条件及作用过程。

一、研究设计

(一)理论框架

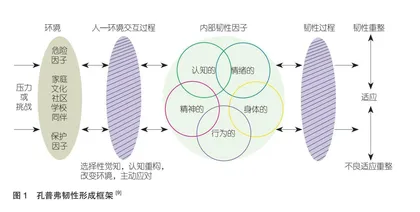

孔普弗(Kumpfer)基于生态系统理论和已被验证的研究证据,构建了一个普适性的韧性研究框架[8]。该理论包括“压力或挑战”“外界环境”“个体内部特质”“适应结果”四个核心维度以及个体与环境的互动过程,见图1。尽管该理论未直接聚焦学业韧性,但学业韧性作为韧性理论的分支,二者在基本要素上是一致的,即都关注个体面临困境却能积极适应的情形。因此,该理论能够作为研究“逆袭”职校生学业韧性的分析框架。

该理论认为,压力源是个体韧性生成的起点,外部环境因素与个体内部因素影响个体的应对过程及其结果。外部环境包括家庭、学校、社会等群体环境,是缓冲或加剧个体压力事件的外部影响因素。若外部能提供相应的支持或帮扶,则被视为是缓解个体压力、增强个体抗逆能力的保护性因素,反之,则被视为危险性因素。个体内部特征即个体的抗逆特质,是个体克服压力源的内部因素。个体与环境的互动是个体对外部资源以及自我抗逆特质进行识别与整合,应对压力源的过程。韧性过程伴随着个体与环境的互动过程而发生,该过程更强调个体在抗逆过程中的主动性与态度,通常与韧性结果相关。若个体抗逆特质与环境之间呈现积极的互动关系,则形成正向的抗逆力结果,成为具有韧性的个体[10]。

总体而言,孔普弗韧性框架以压力源为“输入”,通过个体内部特质与外部环境的互动过程,阐释了个体韧性结果的生成机制。本文将依托孔普弗韧性框架,从“压力源”“外部环境”“个体抗逆特质”和“适应结果”四个维度探讨“逆袭”职校生学业韧性的形成机制。

(二)资料收集与分析

1.半结构式访谈

质性研究者认为,在人类学的抽样逻辑中,研究结果的效度不在于数量的多少,而在于样本是否可以比较完整地、相对准确地回答研究者的研究问题[11]。基于此,研究团队于2023年12月至2024年6月采取目的性抽样与滚雪球抽样方式,对13名考取本科生或研究生的职校生进行半结构式深度访谈,见表1。这些访谈对象的第一学历均为中专或大专,但都在克服各种学业逆境后成功升学,是具有学业韧性的群体,具备较强的典型性和代表性。

2.资料收集与分析

在访谈过程中,研究以孔普弗的韧性框架为理论指导编制访谈提纲。访谈前告知研究对象研究目的以及访谈内容的最终用途,征得受访者同意后对访谈过程进行全程录音。

在资料分析阶段,研究者首先将录音文件转录为文稿后导入编码软件Nvivo14。其次,反复阅读访谈文本,寻找能体现“学业挫折”“应对策略”“外界帮助或干扰”等内容的相关语句、段落并将其概念化,识别到“朋友提供情感慰藉”“自我调节”等31个初级编码。再次,根据孔普弗理论框架的核心要素对初级编码进行比较、分类与整合。最后,反复审视类目能否反映原始资料的原意、编码的归类是否正确以及编码之间是否具有重复性,并进行必要的删改。完成上述工作后,抽象出三个核心主题“学业挑战”“外部保护性因素”“内部保护性因素”。部分编码过程见表2。

二、学业挑战:“逆袭”职校生求学途中的压力源

孔普弗认为个体韧性的形成与发展需以经历困境与挫折为先决条件。因此,分析“逆袭”职校生的学业韧性,必须以其所经历的压力源为起点。概括而言,这些职校生的压力源包括备考途中的学业挫折、消沉学习氛围以及同辈压力。

(一)积弊成习:求学途中的学业挫折

追溯“逆袭”职校生的早期学习经历可知,这些学生在早期学业阶段存在早恋、缺乏学习目标、学业态度不端正等问题。这些问题导致他们学业基础薄弱,并使得他们在升学备考以及进入新学习环境中频繁遭遇各种学业挫折,削弱了他们的学业效能感,让他们卷入痛苦、挣扎、无助的负面情绪旋涡之中,是诱发他们陷入学业危机的压力源。

“初中的时候学习非常不认真,中专又玩了三年,这导致我没有任何学业基础。在备考阶段,第一次做英语卷子时发现一个单词都看不懂。对答案时一篇阅读五个题目错四个,真的让我无比崩溃。我就一直想自己是不是学习那块料?总之,在前进与放弃的边缘,我反复挣扎,内心充满了矛盾与煎熬。”(双双)

“来到xx大学后,我才知道本科与专科区别有多大,专科是灌输式的实践教育,而本科是理论教育。我们上的第一堂课是经济法,老师直接给了一篇论文作为平时成绩让我们去写,题目是‘经济法在第三次分配中的作用’,3000字,查重率25%。听到这个题目的时候,我心里在想:第三次分配是什么,经济法又是什么?开学的前一两个月我都很焦虑,自己动手去接触全新的东西,我极其不习惯,极其烦躁,很多东西都无从下手。”(干煸兔)

(二)逆水行舟:与消沉学校氛围的斗争

学校氛围是指学校中被成员所体验并对其行为产生影响的、相对持久而稳定的环境特征[12]。大量实证研究表明,积极的学校氛围对学生的学业成绩、学业情绪、学业行为及学业适应均起到正向预测作用[13][14]。由此可见,职校生积极学习行为、学习体验和学业态度的形成,需要积极向上的学校氛围。

事实上,消沉、散漫的职校氛围才是其学习道路中的背景板。无论是学校层面的整体学习氛围,还是微观层面的班级和寝室学习氛围均相对低迷。他们积极向上的学习态度和学习行为与“阴霾密布”的职校学习氛围形成鲜明对比,甚至被同学们视作另类。长久浸润在消沉的学业氛围中,这些奋进的职校生长期承受着被边缘化的孤独感和烦闷的负面情绪,也是诱发他们学业危机的压力源。

“在读中专的时候,我心里确定我是很想读书的,我要考大学。但中专的同学可能不这么想,所以你会感觉自己与身边的人有一层隐形的隔膜,感觉很孤独。最让我痛苦的是被这种孤独感包裹了三年。没有人能够知道你想追求什么。”(君君)

(三)相形见绌:朋辈比较下的心理负担

1966年美国詹姆斯·科尔曼教授及其团队完成的《科尔曼报告》指出,同辈群体对青少年发展的影响,不亚于父母参与、教师质量和班级规模等因素的影响[15]。研究表明,朋辈群体具有社会比较功能,该功能对个体发展具有负向作用,即朋辈群体的能力水平越高,个体的学业自我评价越低[16][17],而且对学业也越缺乏信心[18]。

“逆袭”成功的职校生进入新学习场域之后,朋辈间的社会比较功能便悄然启动,并引发他们的学业压力与心理负担。薄弱的学业基础让他们在学习汇报、学业考试等活动中切实感受到自己与朋辈之间的学业差距,这使他们再次质疑自我学业能力,心理压力不断增大,影响了他们的学业效能感,产生了负面的学业情绪。可见,朋辈群体间的社会比较功能也是他们陷入学业危机的压力源。

“你辛辛苦苦努力的成果,你的同门可以轻松完成。比如,我很努力地备考四、六级,但那些人裸考都能过,根本没放在心上。突然发现他们是那么优秀,不仅是学习成绩优秀,而且多才多艺,人情世故也老练。更难过的是经常自己汇报完后就在台上挨骂。以前在学校顺风顺水的我,第一次晾在台上被怼的时候,眼泪差点就下来了。”(墨鱼)

三、外界支持:“逆袭”职校生学业韧性的外部保护性因素

学业道路上的学业挑战使“逆袭”职校生陷入学业危机,但他们在外部保护性因素的支持下实现了学业逆袭。概括而言,这些保护性因素包括家庭支持、朋辈支持和网络支持。

(一)家庭的情感支持

访谈发现,“逆袭”职校生的父母大多是初高中学历,他们难以从家庭中获得必要的文化资本,但家庭所提供的情感支持却有利于他们应对学业挑战。一方面,父母对“逆袭”职校生鼓励、开导及积极期望为纾解“逆袭”职校生的负面学业情绪,增强他们内部的抗逆特质提供了情感支持。

“我爸妈都是高中毕业,具体的学业他们不太懂,但是他们非常支持我继续向上读书。我周围有一些同学,他们家里就不支持他们继续读书,想让他们大专毕业之后赶紧去工作,所以没能继续往上走。”(武武)

另一方面,一些“逆袭”职校生在升学备考过程中并没有获得父母的积极支持,但父母的反对态度反而坚定了他们升学的决心。如思思、小玉等女性受访者都表示她们的父母受中国传统性别角色观念“男主外、女主内”的影响,曾在升学问题上与她们产生分歧,虽然令她们增加了一些烦恼与阻碍,但也激发了她们内部的抗逆特质,让她们更加明晰知识的价值与求学的志向。

“我父母认为,作为女生,找一份稳定的工作比继续深造更明智。在他们的观念里,二十多岁年纪女生的主要任务是找工作、结婚和生孩子。他们越给我灌输这种想法,我就越反感。有时候学习很痛苦,产生放弃的想法,但是一想到这些我马上又起劲了。”(小玉)

(二)朋辈的学业支持

研究表明,同伴可以为青少年提供情感支持、信息支持和工具支持继而化解个体所面临的困境[19]。对于“逆袭”职校生而言,朋辈群体是一把“双刃剑”。一方面,同伴间的社会比较功能增加了他们的学业压力,成为其学业危机的压力源。另一方面,朋辈支持对职校生克服学业挫折、实现学业逆袭具有明显的正向作用,是他们培养学业韧性的重要保护性因素。