地理高考复习中生态安全教育的教学设计与思考

作者: 牛明 王志军

摘 要:当前的地理高考复习课应以课程标准及“一核四层四翼”高考评价体系为实践指南,有效落实生态安全教育,从而全面培育地理核心素养和实现立德树人目标。在“低碳赋能,绿色未来”高考专题复习课的教学实践中,可建构以“设计—测评—建模”为依托的课堂教学模式,通过结构化教学设计,分析不同区域生态环境问题的成因及解决的一般思路,实现生态安全教育与地理核心素养的深度融合。

关键词:生态安全;高考复习;地理课堂教学

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)05-0038-04

生态环境是人类赖以生存、发展的空间和物质基础。党的十八大以来,党中央把推进生态文明建设放在更加突出的位置,“绿水青山就是金山银山”的理念已经深入人心,且融入了我们的生活和文化之中,生态安全已然成为国家安全的重要组成部分。地理教学中注重生态安全教育,既能丰富国家安全教育的形式,促进国家安全教育的发展,又能提高地理学科的育人价值,培养学生国家认同感、政治认同感。由此可见,在地理教育中渗透生态安全教育切实可行、意义重大[1-2]。针对当前生态环境面临的诸多问题,开展全民生态安全教育刻不容缓。在高中地理教学中落实生态安全教育,可帮助学生增强忧患意识。同时,地理课堂上有效落实生态安全教育,可彰显地理学科独特的育人价值,更好地落实立德树人根本任务。

一、思考:生态安全教育在地理高考复习课中如何落地

1.生态安全教育是高考选拔中落实地理核心素养和实现立德树人目标的必然要求

“资源、环境与国家安全”是普通高中新课程新增加的内容,是中学地理教育响应国家安全战略的重要体现。生态安全是可持续发展的基石,落实生态安全教育能很好地体现地理教育的独特价值。地理教学一直秉持着重视围绕党和国家提出的新的发展理念创设情境,深入贯彻地理学科育人理念的优良传统。地理核心素养既体现了地理学科的基本思想和方法层面的要求,又体现了学科协同育人理念[3]。因此,结合“双碳”目标和生态文明建设等大背景,将生态安全教育与必备知识、关键能力、核心素养的培育有机融合,建构“生态安全教育”和“地理核心素养”融合的地理课堂是实现立德树人根本任务的必然要求。

2.生态安全教育是地理学科构建高考“一核四层四翼”评价体系的重要组成

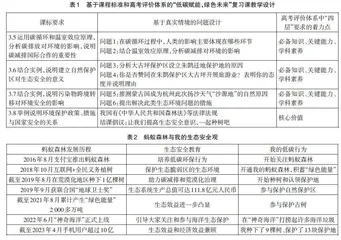

在“一核四层四翼”的高考评价体系中,生态安全教育承担了“核心价值”引领的功能。生态环境安全作为国家安全的重要一环,应在高考复习中予以足够重视。基于此,高考复习中必须围绕课程标准要求,依托真实情境,承载考查内容,结合“一核四层四翼”的高考评价体系开展教学,实现考查要求。在教学设计中,以2023年4月12日—13日杭州极为罕见的扬沙天气为切入点,再延伸至我国西北地区及蒙古国的沙漠化成因及防治,创设了“低碳赋能,绿色未来”系列情境,建构生态安全教育与核心素养落实的地理课堂并付诸实施(表1)。

二、建构:以“设计—测评—建模”为依托的课堂教学模式

1.设计:真实情境引路,感受核心素养落地

高中地理课程标准提出,教学中要注重创设贴近学生生活的情境。萧山区的经济实力位居杭州地区前列,但环境质量优良率较低,这为本节课教学活动的展开提供了丰富且有内涵的生活情境。基于此,结合学生的生活体验,围绕萧山环境空气质量设计问题,以“我在蚂蚁森林的低碳行为”推进课堂(表2),扩展时空视野,引导学生深入探究。基于较长时间尺度视角,分析区域生态环境的演变;基于较长空间尺度视角,分析全球生态环境的保护与治理;并以生态环境的变化为主线,结合情境,在落实地理核心素养的同时,关注国家发展战略,渗透家国情怀,多维度实现生态安全教育融入地理课堂。在此基础上,进一步围绕来自蒙古国“进口沙”这一环境问题,开展教学活动,侧重落实生态安全教育(表3)。

2.测评:设计模拟检验,测评安全教育效度

结合历年高考真题中对生态环境的考查形式,围绕“绿水青山就是金山银山”“共抓大保护、不搞大开发”等国家战略,设计了以“库布齐沙漠演变”“治沙对生态安全的影响”等情境为载体的模拟测试题,测评学生生态安全观融入地理核心素养的效度(表4)。

3.建模:思想方法归纳,建构问题解决思路

通过本课学习,学生习得了自然保护区设立、土地沙漠化等相关知识的分析方法,意识到了生态安全对可持续发展的重要意义。但是环境污染、生态破坏、资源短缺等涉及产业活动的方方面面,知识体系庞杂。因此,需要学生具备调用所学的知识从要素综合、时空综合的视角综合分析某区域生态问题的能力,充分把握区域的特征,站在正视区域环境问题的角度,谋求区域的可持续发展,树立人地协调的观念。通过对知识的分析与归纳,总结出解决生态安全落实问题的一般思路(图1),以期更好地落实考查要求,提高复习的针对性。

三、总结:高考复习教学中落实生态安全教育的得与失

1.宏大叙事背景下的结构化课堂教学设计利于生态安全教育观养成

生态环境安全在国家安全体系中处于基础地位。新课标指出让学生正确看待地理环境与人类活动的相互影响,可见,地理新课标的颁布与生态安全理念一脉相承。本节课教学设计的实施是落实生态安全教育的契机,笔者通过学生熟知的“蚂蚁森林”将第三章的4节内容串联,通过结构化的教学设计,组织教材内容、整合教学资源、优化课堂教学,帮助学生将零散的知识梳理得更加系统化(图2)。

2.有效的生态安全教育是学生关键能力形成的推进剂

培育地理核心素养的同时落实生态安全教育,使学生增强忧患意识,形成可持续发展观,同时,让学生站在对地理教材深度理解、地理学科顶层设计的视角重新审视所学的地理知识。此外,结构化设计使知识脉络更清晰、知识体系更具逻辑性,可帮助学生提高高考复习效率,便于教学活动的展开与推进。最后,结合2024年6月浙江选考卷第26题,检测学生该类试题的正确率,从而考查学生生态安全观的发展情况。该题主要考查“双碳”背景下的能源结构转型,以东南亚的岛国印度尼西亚作为区域载体。该国承诺2060年实现碳净零排放目标,核心概念涉及碳汇量、碳排放量、资源禀赋等。学生的生态安全观念直接影响对该题的作答,尤其是第三小问“结合现实资源禀赋背景,说明该国能源结构的形成与转型的原因”。该题考查了保障生态环境安全,需要不同的国家和地区承担“共同但有区别的责任”,但许多学生未形成该意识,认为“只需印度尼西亚一个国家履行碳减排的责任,不可能改变全球变暖”,而通过生态安全教育,能够有效扭转这一错误认知。使学生树立“‘双碳’目标的实现迫切需要国际合作,更需要每个人的低碳行为”的正确认识。

3.生态安全观融合地理核心素养教育仍需进一步探索

地理高考复习课应以科学的世界观和方法论为指导原则,以思维性课堂教学为理论指引,以课程标准及高考评价体系为实践指南,充分体现国家建设重大成就和重大战略,并借助情境设置、问题探究、测评考查等操作环节,凸显全员、全过程、全方位的育人功能[4]。由于一堂复习课内容有限,以一个或几个案例为切入点进行探究,从思想方法引领的角度总结解决问题的一般思路,在对国家安全教育和知识点的落实上难免会有局限性。高中地理课堂理应成为生态安全教育的主阵地,践行生态安全教育,强化自我责任担当,广大地理教师仍需为之努力。

参考文献:

[1] 蒋凤,陈晓欣,王红枫,等.生态文明建设背景下高中地理生态安全教育的实践探索[J].地理教育,2023(S2):186-188.

[2] 刘惠慧,丁明军.高中地理教学中生态安全意识培养的思考——以人教版必修教材为例[J].地理教育,2023(S2):76-78.

[3] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[4] 冯金洪.“双轮”驱动,发挥课程思政育人功能[N].中国教育报,2021-07-16(5).