高考“地理+”跨学科融合试题的特点及备考启示

作者: 李玉钧

摘 要:本文通过分析2021—2024年高考地理广东卷跨学科融合试题的特点,探讨地理跨学科融合试题的备考启示。近四年广东卷跨学科试题的特点主要有:融合范围广泛,理科占比大;试题融合量大、分值高,总体变化小;呈现方式多样,融合度较深。备考启示主要有:深入挖掘“地理+”跨学科的融合形式;准确寻找“地理+”跨学科试题的联结点;积极创设分享互动的学习型课堂。

关键词:高考地理;广东卷;跨学科融合;备考启示

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)05-0042-04

教育部考试中心颁布的《中国高考评价体系(2020年版)》明确提出了“综合性”的考查要求:具备良好综合素养的学习者能够综合运用科学的思维方法,合理地组织、调动不同学科的相关知识与能力,高质量地应对生活实践或学习探索中的复杂问题情境,能够触类旁通、举一反三,甚至融会贯通[1]。《义务教育地理课程标准(2022年版)》提出“跨学科主题学习”的要求,并指出“地理课程跨学科主题学习是基于学生的基础、体验和兴趣,围绕某一研究主题,以地理课程内容为主干,运用并整合其他课程的相关知识和方法,开展综合学习的一种方式”,要求用跨学科的思维与方法认识世界[2]。

近年来,高考地理试题呈现出“地理+”的多学科融合趋势。“地理+”学科融合是基于地理学科、围绕核心素养进行地理课堂教学的重建,从而实现多学科知识融合、能力融汇、思维融通[3]。这种变化不仅体现了对学生综合素质的要求,也促进了学科间的相互渗透和交叉发展。本文以 2021—2024年广东地理高考试题为研究样本,研究高考地理跨学科融合试题的特点,探讨地理跨学科融合试题为高考备考带来的启示,提高备考的针对性和有效性。

一、高考“地理+”跨学科融合试题的概况

2021年广东省开始自主命题,四年来,高考地理广东卷均设置16道选择题(1~16),共48分;2021年和2022年设置2道必做非选择题(17~18)和1道选做题,共52分;2023年和2024年设置3道必做非选择题(17~19),共52分。本文通过梳理、分析高考地理广东卷跨学科融合的情况,以期深入了解高中地理教学中跨学科知识融合的情况(表1)。

二、高考“地理+”跨学科融合试题的特点

通过对高考地理广东卷中涉及多学科的知识点进行梳理,发现大多数题目涉及1个相关学科知识点,也有部分题目涉及2~3个相关学科内容。具有如下显著特点。

1.融合范围广泛,理科占比大

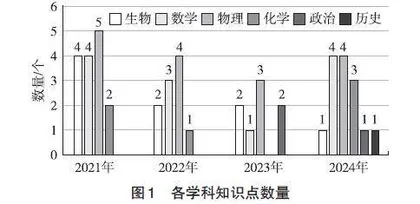

高考地理广东卷跨学科融合试题涉及的学科范围广泛,包括数学、生物、物理、化学、政治、历史等多个学科。这种融合不仅增强了试题的趣味性和实用性,也提高了对学生综合能力考查的要求。根据表1的梳理,整理出2021—2024年广东高考地理试题中渗透的各学科知识点数量(图1)。

从图1可知,4套高考地理广东卷融合的各学科知识占比依次为物理、数学、生物、化学、政治、历史,其中物理知识占 34%,且通过对表1的分析,发现融合的物理知识多与“力学”“能量转换”等有关;数学占25.5%,融合的知识主要体现在“计算”和“图表分析”方面。同时,发现历史知识和政治知识涉及得较少,其原因是历史知识和政治知识多用于创设情境,需要学生具有一定的历史、政治知识背景,但在解题时并不涉及,因此未对其进行统计。

2.试题融合量大、分值高,总体变化小

根据表1的梳理,整理出2021—2024年广东高考地理试题中融合各学科知识点的试题分值(2021年选做题统计其一)和数量(图2)。

据图2可知,广东卷融合各学科知识的试题分值较高,超过1/3,2021年达到48分;融合各学科知识点的数量较多,2021年达到15个,2023年也有8个。从融合各学科知识点的分值和数量这个角度可知,2023年试题难度是四年中最低的。进一步从题型分析,在选择题个数方面,2021—2023年均有6道试题融合各学科知识点,而2024年有8道,占选择题的一半;在非选择题个数方面,2021年有4道小题(选做题只统计其一),分值达到30分,2024年有3道小题,分值为20分,其余两年各有2道小题,分值均为16分。综上,四年中,融合各学科知识点的题量和分值变化在1/3~1/2之间。

3.呈现方式多样,融合度较深

跨学科融合试题的呈现方式多样,既有直接引用其他学科知识的题目,也有通过情境设置间接融合多学科知识的题目。从最初的简单引用到考查其他学科的基本概念,再到深入探究多学科之间的内在联系和相互影响,试题的难度和复杂程度不断提升。除2023年外,其他年份均涵盖了地理学科与两个不同学科的融合,包括“物理+数学”“生物+数学”“生物+化学”“生物+物理”“化学+物理”等组合方式。如2021年第15题、2022年第4题和第7题、2024年第3题,均融合了物理和数学的知识点;2024年第10题融合了生物和物理的知识点,第11题融合了化学和物理的知识点。再如,2024年第14题中,气候变暖加剧冰川消融是普遍认知,但对该地而言,由于该地区暖季午间下行气流势力呈现增强趋势,即“冰川风”增强,与上行暖湿气流辐合的位置下移,导致P地附近降水减少,降水过程中伴随的潜热释放减少,再加之受性质寒冷的“冰川风”影响,气温降低,两方面的共同影响使得P地附近年均气温趋于降低,不利于冰川消融。此题涉及物理知识点“潜热释放”,学科融合度较深。

三、高考“地理+”跨学科融合试题的备考启示

在新高考背景下,学生选科打破了原有的学科组合方式,地理学科与物理、生物、化学、数学等学科的关联加强。这种融合既要求考生有扎实的地理基础知识,又要求考生具备跨学科的知识和思维能力,能够运用跨学科的知识和方法解决复杂、真实情境中的问题。

1.深入挖掘“地理+”跨学科的融合形式

一是地理现象与物理原理的有机融合。地理和物理学科的联系主要在自然地理部分,如天体运动、海陆热力性质差异、大气运动等,很多地理现象、规律需要通过物理概念、原理、定律来解释[4]。如地理中涉及物理学中关于大气环流和气候的知识(潜热输送、饱和水汽压、气压、露点温度、温度等)。例如,2022年广东卷第7题以神舟十三号发射与中国空间站为背景,考查正午太阳高度角的年变化幅度,涉及时间变化、数值变化、空间类比等复杂关系[5]。空间站围绕地球运行,这就使得空间站与地球构成了一个天体系统,该天体系统围绕太阳运转。空间站距地表400千米,地球半径约6 370千米,空间站的质量相对地球而言可忽略不计,故可将题目进行简化,把空间站和地球视作同一个质点。质点是物理学中的一个理想化模型,是一个只具有质量,而体积、形状可忽略不计的理想物体。此题只需考生分析地球公转角速度的变化情况,根据开普勒第二定律解题,难度直线降低。

二是地理变化与化学反应的高度耦合。地理和化学学科的关联多反映在岩石的化学性质、风化作用、地貌形成的化学反应以及化石能源的燃烧等方面[4]。如2024年广东卷第19题第2问:根据硫酸钠的可逆反应过程,简述牛角山区砂岩表面的硫酸钠在图示3个时段中,分别可能发生的变化过程。试题以四川省仁寿县的石窟为情境,材料中给出了硫酸钠吸水、脱水的可逆反应,硫酸钠吸水硝化形成芒硝,芒硝脱水产生反硝化,这一对相反的化学变化与一日内气温和相对湿度的变化耦合,成功地将地理的昼夜变化与化学的可逆反应相匹配[6]。

三是地理自然条件与生物生长习性匹配。地理与生物学的跨学科交融,主要表现在对生物多样性和生态环境的研究领域。地理学致力于探究地球表面纷繁复杂的自然与人文现象,而生物学则聚焦于生命体在地球上的分布格局及其相互作用。例如,通过结合生物学中的植被、土壤、生态系统和生物多样性、生物生长习性及环境特征等方面,来探讨某个地理区域的生态环境和生物分布情况。

四是地理变化规律与数学思维方法融合。地理与数学跨学科融合形式多样,内容丰富,如图表分析、计算、数学思维方法(数形结合、分类讨论、转化与化归等)等。数形结合法是将试题中的数量(或要素)关系转化为图形呈现的思维方法。这种方法能将抽象思维转化为具象思维,能使复杂的地理问题得以简化。“数”可用来描述或反映地理要素,“形”能反映地理空间、时间的变化或相互关系,数形结合能更直观地表示地理要素、时间、空间的变化或相互关系[7]。对于时空综合性强、学习难度较大的内容,如地球运动、大气运动、地理环境的整体性与差异性等,运用数形结合法可有效降低学习难度,提高学生的空间感知能力。

2.准确寻找“地理+”跨学科试题的联结点

部分学科有一些相似或相近的教学内容,虽然各学科在具体的教学目标上存在差异,但不同学科的知识可作为学生学习的背景,特别是物理原理、化学反应、生物习性等理科知识背景,或作为课文的延续,或作为疑难点提供突破口。以学科知识间的内在联系为基础,横向联系不同学科中的相关内容,准确寻找“地理+”跨学科知识点的联结点,以解决相关地理问题。

【2020年高考全国Ⅰ卷第44题(环境保护)】高原鼠兔多穴居于植被低矮的高山草甸地区,因啃食植物曾被看作是引起高山草甸退化的有害动物而被大量灭杀。土壤全氮含量是衡量土壤肥力的重要指标。通常土壤肥力越高,植被生长越好,生态系统抗退化能力越强。图3示意青藏高原某典型区域高原鼠兔有效洞口(有鼠兔活动)密度与土壤全氮含量的关系。

分析高原鼠兔密度对高山草甸退化的影响,并提出防控高原鼠兔的策略。

本题要求考生分析高原鼠兔密度对高原草甸退化的影响,进而提出对策。考生需要根据有效洞口密度和土壤含氮量的关系统计,结合地理、数学等学科知识作答。在学科核心素养上,以地理的综合思维为主,同时结合了生物的科学思维、化学的宏观辨识与微观探析和数学的直观想象等核心素养。在融合程度上,该题结合数学“函数图像的意义”、化学关于“无机物”的知识点,体现出不同学科之间的密切关联。在问题情境上,该题以防控高原鼠兔为切入点,考查考生运用所学知识解决生产实践中的问题的能力,需要考生根据题目提供的实验和调查信息进行综合分析[8]。

3.积极创设“地理+”的分享互动型课堂

“地理+”跨学科融合教学为地理教师带来了全新的挑战。地理教师自身的跨学科知识储备,对跨学科融合教学的概念、理论基础与实施原则等相关理论知识的理解,对跨学科通识性知识的融会贯通,都对课堂教学产生影响。积极创设分享互动型课堂,发挥学生的优势,通过师生或生生之间的问答,以及便签、思维导图、解题方法分享等方式进行课堂反馈,开展“地理+”跨学科融合的试题解题思路讨论,增强师生综合运用跨学科知识学习的意识,促进整体观念和综合思维的培养,从而提高创新能力。教师在进行课堂教学时,不应一味地自我输出,应积极创设互动型课堂,让学生积极反馈。积极的反馈可促进教学的良性互动,使“地理+”跨学科深度融合成为可能。

四、结语

在新高考评价体系“一核四层四翼”的指导下,基于学科核心素养培养的新课程改革稳步推进。高中地理核心素养是学生发展核心素养的重要组成部分,是高中生综合素质的具体体现,反映了社会主义核心价值观下各学科育人的基本要求,在学科知识基础上逐步形成正确的价值观念、关键能力和必备品格。地理核心素养试题注重从实际情境中选取素材、提炼真实问题,打破学科间壁垒,促进学科融合,以地理学科知识为核心,从多学科视角,综合解决实际问题。解答“地理+”跨学科融合试题,不仅要求考生牢固掌握地理基础知识、具备跨学科的思维能力,更要求考生能够运用多学科的知识和方法解决复杂、真实情境中的问题。

参考文献:

[1] 教育部考试中心.中国高考评价体系[M].北京:人民教育出版社,2019.

[2] 朱雪梅,王敏萱.跨学科主题学习:初中地理课程改革的新挑战[J].地理教育,2022(7):3-7.

[3] 王昕宇,王志洪.指向核心素养的主题式“地理+语文”融合教学探索——以“河流”为例[J].中学地理教学参考,2024(15):58-62.

[4] 朱雪梅,吴慧.基于终结性测试成绩相关性分析的高中地理课程决策[J].中学地理教学参考,2017(21):28-31.

[5] 李玉钧.基于高考地理试题分析的“地理+”跨学科教学策略——以2024年广东卷第19题为例[J].地理教育,2025(1):45-48.

[6] 吴仕宇,李珂.例谈2024年广东省选考创新性试题命题及临场解题技巧[J].教学考试,2024(7):4-8.

[7] 吴佑娟.高考地理试题中的跨学科融合应用策略[J].中学教学参考,2023(8):81-84.

[8] 李富明,李慎中.高考评价体系下地理情境的运用与备考策略[J].地理教育,2021(7):46-50.