基于地理概念教学的高三二轮复习策略探究

作者: 丁连刚 郝鹏翔

摘 要:从地理概念视角组织教学是应对高三二轮复习重复、低效、随意、整合性不强等问题的有效路径之一。本文在分析地理概念教学与高三二轮复习契合性的基础上,梳理出适合高三二轮复习的典型概念,并以“地质作用”为例,提出基于地理概念教学的高三二轮复习策略:概念系统化梳理,使知识结构化;概念类比化呈现,使认知思辨化;概念情境化还原,使思维延展化;概念综合化探究,使素养深入化。

关键词:地理概念教学;二轮复习;策略;地质作用

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)05-0046-04

高三二轮复习是高考复习的重要环节,有人对高三复习做过这样的比喻:高三复习与拳击运动类似,一轮复习相当于单一招式的训练,三轮复习及最终考试选拔相当于实战,二轮复习则相当于组合拳训练[1]。从以上比喻可以看出,二轮复习教学应更具广度与深度,强化知识间的关联度、实现跨章节整合,重视核心主干知识的深入挖掘,聚焦培养学生自主建构知识网络的意识与能力,进一步提升学生的关键能力,培育地理学科核心素养,打好“组合拳”,提高学生解决问题的能力,为应对高考做好充分准备。目前,二轮复习存在诸多问题。在教师层面,把二轮复习当成一轮复习的缩减版,简单重复一轮复习所讲授的内容[2];进行专题复习时,专题选择随意性强且缺乏系统性,专题内容的整合度不够;盲目使用题海战术代替专题复习。在学生层面,单纯重复知识,学习兴趣低下;缺乏有效方法指导,能力、思维提升缓慢;被杂乱的试题牵引,思维凌乱。以上复习方式导致二轮复习效率低、效果差,教师盲目、学生忙乱。因此,寻找有效、高效的二轮复习策略十分必要。其中,地理概念教学是一种行之有效的二轮复习策略。

一、地理概念教学与高三二轮复习的契合性

1.理念契合

地理概念是对地理事物和现象本质属性的抽象概括,是地理知识系统构成的最基本要素[3],是学习地理原理性知识的前提,也是地理思维活动最基本的单元。地理概念教学是以地理概念为载体,在明确概念内涵、外延的基础上,对地理知识的成因、过程、原理、规律进行分析,培养学生逻辑思维能力和问题解决能力的教学[4]。地理概念通常不是孤立的,尤其是一些核心概念,有极强的内涵和广阔的外延,往往与多个相关概念相联系,形成一个“概念集群”,甚至与多种地理原理相关联。因此,实施有效的地理概念教学需要对地理概念的内涵进行深入挖掘、对其外延进行充分扩展,并利用概念的统摄性,以整合性、结构化的形式建构知识间的逻辑关系,探明地理概念与相关知识、原理的联系,给予学生方法指导和思维启迪。高三二轮复习是在一轮复习基础上的进一步深化,并为三轮实战性复习及高考做准备。因此,二轮复习教学应更具广度与深度,强化知识整合,着重于深入细致的分析,聚焦关键能力培养,深化对高阶思维及核心素养的培育。

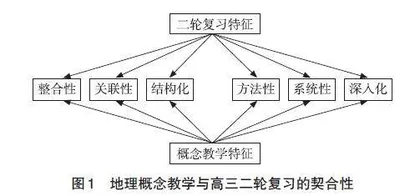

地理概念教学与高三二轮复习都试图围绕某一典型概念关联多个知识与原理,强调相关内容的整合性,最终呈现结构化知识体系。地理概念教学与高三二轮复习的目的都力求给予学生方法性指导,培养学生系统性看待各种地理事象的能力,使学生更加深入地理解地理事象背后的知识、原理以及地理思想,培育学生的地理核心素养。因此,地理概念教学与高三二轮复习在理念上十分契合(图1)。

2.实践契合

为提高二轮复习的针对性,在二轮复习前,笔者对所在学校702名高三学生开展问卷调查,调查内容为“现阶段答题时面临的困难”。问卷按照审题、析题、解题的逻辑顺序设计,选项为“审题时对材料中出现的新概念难以准确理解”“析题时难以准确理解设问”“析题时难以准确提取答题信息”“答题时难以准确调用相关知识”“答题时难以准确表述答案”。问卷调查结果显示,选择“审题时对材料中出现的新概念难以准确理解”“析题时难以准确理解设问”“答题时难以准确表述答案”的人数较多(图2),这些困难产生的核心原因是学生在面对陌生情境时,难以透彻理解材料或设问中出现的概念或概念群,且难以将这些概念或概念群与已有的知识之间建立有效联系,导致解题逻辑链条出现断裂。因此,在高三二轮复习时针对性地开展地理概念教学契合了学生的现实需求。

二、高三二轮复习中典型地理概念梳理

与其他阶段不同,二轮复习阶段的地理概念教学应更有针对性,聚焦于学生前期复习的薄弱点,通过针对性复习提升学生的思维水平,紧扣《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》的要求,通过针对性演练提高学生的问题解决能力。因此,适合高三二轮复习的地理概念应具备两个典型特点:一是聚焦学生的难点、错点,以及高考的高频考点;二是概念具有很强的整合性、统摄性。这些概念可以是地理学中较上位的大概念,也可以是处于下位的小概念。笔者结合多年高三教学经验,从地理工具、自然地理、人文地理、区域地理4个角度对适合高三二轮复习的典型概念加以梳理(表1)。

三、基于地理概念教学的高三二轮复习策略

基于地理概念教学的二轮复习是以典型概念为统领,在明确概念内涵与外延的基础上,建立典型概念与相关概念、原理的联系,厘清不同概念之间的层次、逻辑关系,建构以典型概念为中心的概念系统,实现地理概念与地理原理、规律的有机结合,引导学生建构完整的知识体系,培养学生的信息整理、逻辑思维、综合分析等关键能力,指向地理学科素养的培育。现以大概念“地质作用”为例,阐释二轮复习阶段的地理概念教学过程与策略。

1.环节一:概念系统化梳理,使知识结构化

学科知识是学科能力、思维、素养的载体,是课堂教学的核心内容。学习的本质就是学生把知识按照一定的秩序和方式组合起来,并融会贯通地纳入自身的认知体系中[5],也就是使知识结构化。结构化的知识有利于学生掌握,也更有利于迁移应用。二轮复习阶段,教学的重要任务之一就是帮助学生进一步优化知识结构,完善知识体系。学科概念尤其是核心概念统摄性较强,是知识结构的重要节点[6]。因此,以学科概念尤其是核心概念为中心系统梳理相关知识、原理是促进知识结构化的常见手段。

“地质作用”是自然地理中较上位的大概念,与之相关的概念数量较多,将其整合形成概念群。课前,让学生以思维导图的形式完成对“地质作用”相关概念的梳理。在二轮复习教学中,首先,需要学生透彻理解核心概念“地质作用”的内涵。地质作用是指由自然力引起的地壳的物质组成、内部结构和地表形态发生变化的各种作用的统称[7]。地质作用的本质是一种自然力量,其作用的空间是地壳及地表,作用的结果是地壳物质、结构和地表形态的变化。其次,带领学生厘清与“地质作用”有关的概念之间的层次关系,明确“地质作用”的外延,并解构不同概念之间的逻辑关系,引导学生对课前思维导图进行修订,形成体系化的概念群(图3)。

2.环节二:概念类比化呈现,使认知思辨化

因学生的日常生活经验有限和教学过程中处理不当,导致高中地理教学中存在大量迷思概念。这些概念使学生难以把握地理事象的本质,导致对知识的理解出现偏差,原理和规律的应用出现混乱,成为学生学习的巨大障碍。二轮复习阶段的任务之一是强化迷思概念的辨析,减少迷思概念,清除认知障碍。将迷思概念类比呈现、辨析能直击学生的困惑点,在帮助学生透过现象看到概念的本质的同时,也能极大提高二轮复习课堂的效度。

“地质作用”概念体系中存在多个迷思概念,如“风化与风蚀”“构造运动、地质构造与地质作用”等。二轮复习教学时,将这些迷思概念类比呈现给学生,并给予学生充分的时间去讨论、争辩。在交流过程中,学生会逐渐明确迷思概念的差别,准确理解相应概念,辩证思维也得以培养。表2为学生对“风化与风蚀”讨论交流的结果。

3.环节三:概念情境化还原,使思维延展化

定义是概念的高度凝练,但高度凝练的语言并不能让学生准确理解地理概念。因此,孤立地向学生展示定义难以帮助学生理解概念,只有准确把握概念的内涵与外延,学生才能透彻地理解概念。二轮复习阶段,当遇到学生熟悉但不明晰的概念时,不应像新课或一轮复习时只将定义展示给学生,而应创设情境、列举现象补充概念的内涵和外延[8],将概念与原理、规律相融合,不仅能帮助学生精准地理解概念,还能促进学生思维的延展。

在“地质作用”概念体系中,“板块运动”是核心概念之一,多个地理原理、规律与之相关。板块运动的定义是:地球表面一个板块对于另一个板块的相对运动。面对这样的定义,学生很难透彻理解板块运动。二轮复习教学时,可向学生展示以下情境及问题。

情境1:板块构造学说是20世纪60年代后期发展起来的一种关于全球构造的理论。板块构造学说认为,岩石圈是刚性的,破碎成为多个不规则的块体,即板块。全球岩石圈可分为六大板块和若干小板块,这些板块覆盖于熔融的软流层之上,一直处于缓慢的、不断的运动之中。一般来说,板块内部相对比较稳定,而板块与板块交界的地方则是地壳运动比较活跃的地带。

情境2:湘教版选必一P33图2-28世界板块分布图(图4)。

情境3:科学家提出了“热点—地幔柱假说”来解释夏威夷火山岛链的形成。该假说认为:该处火山是由地幔上升的岩浆柱喷发形成,岩浆柱顶部即为热点,但其位置几乎是固定不动的。图5示意夏威夷火山的平均年龄及位置。

结合以上情境,回答下列问题。

1.根据情境1,总结板块运动的原因及特点。

2.在图4中,用箭头标注A、B、C三处板块边界的类型,并分别说出三处边界形成的地貌类型。

3.根据情境3,找出“热点”的位置并推测此处地壳的运动方向。

通过情境1的解读及问题1的解答,学生能更加明晰板块运动的定义及特点,同时,明确板块运动的基本原理。结合情境2完成问题2,学生能明确板块运动产生的边界类型及形成的基本地貌。问题1、问题2能帮助学生准确理解板块运动的内涵。通过情境3的解读及问题3的探究,学生能体会到板块运动这一全球尺度现象在小尺度内的体现,这是对板块运动这一概念的深化理解。通过在具体情境中探究与板块运动相关的一系列问题,学生能准确把握板块运动的内涵与外延,全面且深入地理解这一概念。

4.环节四:概念综合化探究,使素养深入化

检验学生对某一概念的掌握情况,最好的方法是将此概念以及与之相关的概念群置于统一的试题情境中进行综合化探究。相关经典高考试题是概念综合化探究的重要载体。在二轮复习阶段,学生需做大量练习尤其是利用高考题进行实战训练,以进一步提高对概念、知识、原理、规律的理解,提升地理技能,培养地理思维,培育地理核心素养。

“地质作用”统摄大量概念,形成概念群。与“地质作用”相关的知识、原理、规律是高考地理的高频考点,也是学生的学习难点。2020年新课标全国Ⅱ卷第37题就是考查“地质作用”及其相关概念的典型例题。课堂最后,可用此题进行实战训练。

研究表明,金沙江流域金矿较多,多呈带状分布并与断裂的空间分布一致,金沙江因河中有大量沙金(河床沉积物中的金)而得名。图6示意金沙江云南段。

1.从板块运动的角度解释图示区域断裂发育的原因。(6分)

2.简述图示区域河流多沿断裂分布的原因。(4分)

3.说明图示区域金矿石出露较多的原因。(6分)

4.说明出露的金矿石转变成金沙江中沙金的地质作用过程。(8分)

问题1重点考查对板块运动、断裂两个概念的理解;问题2重点考查对内力作用与外力作用关系的理解;问题3重点考查内、外力作用对岩石圈物质(岩石)的影响;问题4重点考查对地质作用过程的把握。通过对此题的综合探究,能检验学生对“地质作用”相关概念、规律、原理的理解情况,找出学生的薄弱知识,利用课后训练进一步巩固提升,促进学生知识、能力与素养的不断进阶。

四、结论与探讨

从地理概念角度,尤其是围绕统摄性较强的核心概念和学生的困惑概念组织教学,是突破高三二轮复习困境的有效路径。围绕典型概念进行系统化梳理,能帮助学生建构结构化知识;通过迷思概念的类比化呈现,能提高学生的思辨能力;通过概念的情境化还原,能促进学生思维的延展;通过概念的综合化探究,能培育学生的地理核心素养。统摄性强的大概念复习需要多节课时,即所谓大专题复习。统摄性较弱的小概念复习可能仅需一节课甚至半节课,即所谓微专题复习。但不论大小概念,都应贯彻以上策略。

参考文献:

[1] 张福彦,于歌唱婉.高三地理二轮复习教学的隐喻与实践要点[J].中学地理教学参考,2023(6):54-56.

[2] 熊晓,向雪娇,刘冬花,等.高三地理二轮复习中加强热点专题复习浅析[J].地理教育,2023(S2):62-64.

[3] 孙海平.地理概念获得的几种策略[J].地理教学,2012(20):54-56.

[4] 陈少玉,曾玮.地理概念教学新解[J].地理教学,2015(15):4-6.

[5] 余文森.核心素养导向的课堂教学[M].上海:上海教育出版社,2017.

[6] 刘振.知识结构化:地理教学设计优化的路径和方法——以“地球的内部圈层”为例[J].基础教育课程,2022(12):47-53.

[7] 王民.选择性必修1自然地理基础[M].北京:中国地图出版社,2020.

[8] 丁连刚,焉南,勾青梅,等.学习进阶视域下初高中同主题复习课情境创设探索——以“工业”为例[J].地理教育,2024(8):26-30.