高中人文地理空壳型迷思概念的教学问题与策略

作者: 付瑞霞

摘 要:深度理解地理概念是学生建立科学的地理知识结构体系和应用地理概念解决真实问题的基础。迷思概念的存在会导致学生曲解地理概念的真实含义。本文结合教学实践,选择高中人文地理空壳型迷思概念进行该类迷思概念的解释与运用,结合真实案例提出针对性策略:创设真实情境,建立概念联系;设计渐进问题,深化概念理解;联系真实生活,促进概念迁移。

关键词:深度学习;人文地理;迷思概念

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)05-0060-04

作为地理课程的基本单元,地理概念是学生分析、描述地理事物和地理问题的基础,直接影响学生对地理现象的识别、地理问题的判断及地理原理的理解。其中,人文地理概念反映的是人类活动对地理环境的影响所形成的各类人文地理事物和现象的本质特征与属性[1]。然而,在实际教学中,学生受自身生活经验与认知水平的限制,往往会产生与人文地理概念存在偏差甚至相悖的理解,从而产生人文地理迷思概念。人文地理迷思概念具有顽固性,是学生概念学习过程中的“拦路虎”,不利于其深度学习。围绕人文地理迷思概念的特点进行分析,可将其划分为空壳型概念、混淆型概念、不完整型概念和例证不明型概念[2]。本文解析了人文地理空壳型迷思概念这一最常见、最典型的类型并提出针对性概念转变策略,为学生人文地理概念深度学习的落实提供借鉴。

一、空壳型迷思概念的解释与运用

空壳型迷思概念意味着学生对概念的理解浮于表面、趋于空壳[2]。具体而言,学生能复述概念定义,但无法准确识别和解释相关现象,更遑论面对实际问题时能够有效运用。空壳型迷思概念产生的本质为学生对概念理解的表面化导致其缺乏对地理概念的深度链接。例如,在理解“城市化”这一概念时,学生明白其定义是人口向城市集中的过程,但难以理解城市化对经济、社会、环境等方面的深远影响。这种表面化理解导致学生在面对复杂人文地理问题时,难以进行深入分析和判断,从而影响其学习效果。因此,揭示空壳型迷思概念的成因及其对学生学习的影响,是提升人文地理教学质量的重要环节。

与自然地理侧重“自然环境的研究”不同,人文地理强调“人类社会和文化现象的地理分布和相互作用”。因此,在教学过程中应引导学生深度探究地理现象背后的地理因素,从而指导学生掌握人文地理的基本概念,培养其分析和解决实际问题的能力,有效破解空壳型迷思概念的困境。由此,解构该类迷思概念的关键词为“链接”,即借助情境、问题、生活等因素引领学生与概念发生“深度纠缠”,最终让学生对概念的理解从表面走向深层。以“城市化”人文地理概念的学习为例。首先,教师应引导学生关注具体的社会现象,如城市扩张、人口迁移等,并分析这些现象背后的地理因素;其次,通过案例教学,让学生在真实情境中理解人文地理概念的复杂性,如探讨某一城市的城市化进程及其对周边环境的影响;再次,教师还应鼓励学生进行跨学科思考,将人文地理知识与历史、经济等学科知识相结合,从而形成更全面、深入的理解。经此过程,学生对概念的理解由浅入深、由表及里,较好地避免了空壳型迷思概念的产生。

二、人文地理空壳型迷思概念的策略探究

1.创设真实情境,建立概念联系

结合教学经验,发现学生对“农业区位因素变化及其影响”迷思概念的错误理解(表1)主因在于生活中“农业生产—自然环境”的自然关联,导致学生忽视了经济社会中的人文因素影响。在理解情境的基础上展开概念探索,能让学生迅速建立与概念之间的联系[3]。同时,通过真实的典型例证能自然地促使学生破除对迷思概念的错误理解,正确认识人文地理因素对农业产业的影响。

针对该迷思概念创设“灵山荔枝该何去何从”的真实情境(图1),引领学生在探究“灵山荔枝的可持续发展之路”的过程中认识人文地理因素的重要性。与传统的情境创设不同,以破解迷思概念为目标的情境创设强调对学生整个“自主—合作—探究”过程的影响,让学生能较好地与概念产生深度链接。因此,采用一“境”到底的方式,设计真实情境以推动学生思维的层层递进,深化其对概念的感知与认识。真实的情境创设分为图1所示的3个部分。

首先,播放《航拍中国》纪录片中有关灵山荔枝的视频片段,结合“中国第二大荔枝生产基地”的相关资料引领学生感受“荔枝之乡”的魅力。通过生活化的真实情境充分增强学生对地理概念的关注度,也推动概念链接的初步建立——探寻影响农作物生产与产业发展的各类地理因素。其次,通过“灵山荔枝贱卖”等相关资料带领学生体会“销荔困境”,通过深度分析区位因素的变化对产业发展所产生的影响,进一步深化概念链接。最后,提出“灵山荔枝产业应如何发展?”的问题,指导学生通过现实问题的解决完成概念迁移,通过“灵山荔枝产业的发展历程”建立“农业产业——自然地理因素+人文地理因素”之间的联系,逐步瓦解迷思概念。

2.设计渐进问题,深化概念理解

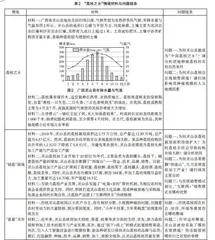

地理概念是解决地理问题之源,而问题亦是启发学生思维、深化地理概念的“触发器”[4]。由此,要纠正学生对地理概念的认知偏差、推动对概念内涵与外延的理解,需充分利用科学合理、逻辑相连、层层递进的问题链,引导学生运用地理思维建立与问题相关的知识结构,逐渐深化学生对地理概念的结构化理解。具有启发性的问题往往建立于真实情境、丰富材料之上,能指引学生由表及里、层次清晰、逻辑分明地分析问题,合理表达自己对概念的理解。结合表1所示的迷思表现,设计“荔枝之乡”材料与问题链条(表2)。

其中,“荔枝之乡”问题一指引学生根据材料与图表对“灵山种植荔枝的有利自然条件”进行凝练,在强化“农业生产—自然环境”之间关联的基础上,引领学生梳理影响荔枝生长的自然环境因素——气候、温度、热量、降水、地形、土壤;问题二则将学生的关注点从自然地理因素转移至交通条件、技术条件、市场需求等人文地理因素上,让其能初步理解社会经济因素对区域农业发展的重要性并建立全面的知识结构,为迷思概念的破解奠定坚实基础。“销荔困境”问题一的落脚点为“灵山荔枝产业区位因素的变化”,通过“变”的原因分析指引学生以动态眼光看待区位因素的变化,推动其思维进阶;问题二与问题三则强调“经济因素的变化”,引领学生深度思考产业的可持续发展路径——应与工业、商业有机结合构建完整产业链。通过层层递进的3个问题,将“农业产业—自然环境”的链接路径转换为“农业产业——自然地理因素+人文地理因素”的链路,较好地凸显了人文地理因素的价值。“‘荔量’无穷”部分所提出的问题更具实践性、开放性与发展性,在完成知识结构化梳理的基础上实现了概念的深度整合。

3.联系真实生活,促进概念迁移

深度学习视角下,对人文地理空壳型迷思概念的解构“起”于与真实情境的链接,“落”于真实问题的解决。作为深度学习的达成端,迁移意味着学生要将对迷思概念产生的“新”的深度理解迁移至新情境、解决新问题的过程中,从而衡量迷思概念是否从迷思变明朗、是否直接发生了深度学习。借助迁移引用的过程,引领学生挣脱知识点束缚,从知识本质出发,使其通达于生活、实践于生活,让人文地理迷思概念在生活的加持下“生长”为能解决真实问题的地理概念。

如表3所示,设计“东桑兴—东桑衰—西桑兴—西桑的发展”的逻辑思维路径,借助递进式问题链引领学生感受“农业区位因素变化及其影响”概念在现实生活中的应用,让学生尝试应用“自然地理因素+人文地理因素”解释我国“桑蚕产业”的发展历程。经此过程,学生对“区位因素”的理解不再囿于“地理位置”与“自然因素”,人文地理因素也悄然融入。此时,学生对“农业区位因素变化及其影响”概念的理解从“空”走向“实”,由“浅”转为“深”,迷思概念的瓦解与新概念的生成水到渠成。

三、结语

综上所述,人文地理空壳型迷思概念“成”于学生的生活经验与认知水平的困囿;“解”于情境的深度链接、知识的结构化理解与深度学习;“塑”于对现实世界真实问题的解析、解读与解决。由此,引领学生在真实情境、渐进问题、现实生活的辅助下,实现概念的联系、理解与迁移,从而抓住地理概念本质,推动迷思概念瓦解、促进正确概念生成,从而有效避免了学生对概念理解的“空洞化”与“机械化”,让“学习有用的地理知识”的育人理念落地。

参考文献:

[1] 黄艳兰.高中生人文地理概念学习认识偏差的研究[D]. 上海:上海师范大学,2015.

[2] 户清丽,朱慧娜,田雨.中学人文地理迷思概念类型及概念转变策略[J]. 天津师范大学学报(基础教育版),2023 ,24 (6):68-74.

[3] 金儒成,薛东前.地理情境问题教学的逻辑范式与教学落地[J]. 教学与管理,2024 (25):41-45.

[4] 王晨,张广花.基于深度学习的地理概念教学探究——以“因地制宜与区域发展”为例[J].地理教育,2024 (10):29-33.