基于“格局—过程—尺度”耦合思想的地理教学实施路径探索

作者: 汪敬华 丁波 许传宝 陈影 陆晓娃

摘 要:“格局—过程—尺度”耦合思想是地理学综合研究的重要途径和方法。当前,中学地理教师对“格局—过程—尺度”耦合思想的理解和实施路径缺乏清晰认知,致使地理核心素养难以有效落实。本文从地理学科视角深入解读“格局—过程—尺度”耦合思想,并以“河谷的演变”为例,从研读课标、整合教材、关注学情、创设情境以及围绕情境开展教学等方面,探索该思想在高中地理教学中的实施路径,为实现核心素养导向下的地理教学提供新思路与实践参考。

关键词:“格局—过程—尺度”耦合思想;实施路径;地理核心素养;情境教学

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)05-0064-05

一、问题的提出

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课标”)明确指出“我国高中地理课程内容应当反映地理学的本质,渗透地理学的基本思想和方法”[1]。“格局—过程”耦合思想是地理学综合研究的重要途径和方法[2]。笔者通过观摩2024年省、市级地理优质课比赛发现,众多中学地理教师对“格局—过程”耦合思想认识不足,究其原因是对这一思想理论接触不深入,缺乏系统学习与研究,进而在教学中难以全面、深入地阐释相关内容,同时,忽视通过案例分析、实践活动等方式引导学生深入理解“格局—过程”耦合思想。基于以上问题,本文从尺度视角切入,聚焦地理事象的空间格局、地理过程以及尺度间的耦合关联,积极探寻“格局—过程—尺度”耦合思想在中学地理教学中的实施路径。

二、地理学科视角下的“格局—过程—尺度”耦合思想

1.“格局—过程—尺度”耦合思想的解读

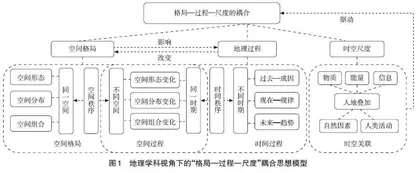

在地理学中,“格局”是指某时刻地理事象的状态[3]。格局是从空间维度探寻某一时期地理事象的空间秩序和规律,重在描述不同空间尺度下地理事象的形态、分布及空间组合关系等特征,以及地理事象特征的空间变化规律;“过程”强调地理事象的时空演变,重在探寻不同时间尺度下地理事象的空间变化过程和发生、发展、演变的时间变化过程;“尺度”是研究地理事象所选用的空间或时间单位,不同时空尺度下自然或人为因素对物质、能量、信息的影响会产生不同的格局与过程[4](图1)。如在大尺度下,陆地自然带呈现出宏观空间格局,而在小尺度下,如河谷形态,则表现出微观空间格局。大尺度的地理过程,如板块运动塑造了全球地貌,时间跨度长、空间范围广,而坡面流水侵蚀过程则表现为小尺度地理过程。

以人教版选必1“河谷的演变”为例,从空间格局看,河流不同河段流经不同地形区时河谷形态差异显著——山区多为深窄的“V”形峡谷,而地势平缓地区多为宽浅的槽形河谷。其空间分布规律为从上游的“V”形峡谷到下游逐渐展宽的槽形河谷。从演变过程看,同一河段河谷具有从初期“V”形演变到成熟期槽形的时间变化过程。从尺度视角看,在较大空间尺度上“V”形谷多形成于地形阶梯转换处,在较小空间尺度上也可形成于某一落差较大的河段。时间尺度上,河流的生命史体现了河谷演变的阶段性和周期性。

在地理学中,“耦合”是指2个及以上的地理要素、地理系统或地理过程间通过相互作用和影响,形成的一种相互依赖和制约的有机整体。格局在空间和时间序列上的排列组合构成过程,即格局影响过程,过程改变格局。二者相互作用共同塑造了地理事象的时空尺度特征。如地形格局影响河流的流向、流速,进而影响河谷形态的演变。河流侵蚀过程,如长期侧蚀会使河谷逐渐展宽、河道变弯,进而改变河谷的形态格局。河谷形态的空间格局、时间演变是不同时空尺度下各要素间相互作用的结果。合适的时空尺度是正确认识空间格局和地理过程的重要前提。可见,格局、过程、尺度三者相互影响、相互渗透。因此,对地理事象的研究需基于“格局—过程—尺度”耦合思想,既要关注时空关联,又要明确尺度特征。

2.“格局—过程—尺度”耦合思想与地理核心素养的关系

地理核心素养来源于地理思想[5],是地理学科育人价值的集中体现。“格局—过程—尺度”耦合思想作为地理学综合研究的思想方法,与地理四大核心素养有着紧密联系(图2)。

三、“格局—过程—尺度”耦合思想在地理教学中的实施路径

笔者以人教版选必1“河谷的演变”为例,通过研读课标、整合课程资源、把握学生认知需求、优选情境素材、开展情境教学等步骤,从空间格局、时间过程、时空尺度3个维度组织课堂教学,探寻“格局—过程—尺度”耦合思想在地理教学中的实施路径,落实地理学科核心素养(图3)。

1.研读课标,领悟“格局—过程—尺度”耦合思想的内涵

课标是地理教学的关键指导文件,对教学活动的设计与实施具有重要影响。本节教学内容对应的课标为“结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系”[1]。地表形态的变化,即岩石圈物质循环过程,是随时间和空间变化的动态过程,是内外力共同作用的结果,但在不同时空尺度下,内外力作用对地表形态的塑造有主次之分。现今的地貌格局是岩石圈物质循环过程在地表留下的痕迹,利用当前地貌格局既可推理地质历史时期的地貌特征,“将今论古”,也可预测未来地貌的演变趋势,“以今论未来”。领悟地表形态变化的时空差异性和关联性,有助于学生在区域认知的基础上,学会运用综合思维分析地貌形成、发展的阶段特征和演变过程,并能因地、因时辩证看待人地关系。

2.整合教材,提炼“格局—过程—尺度”耦合思想的内容

教材是地理教学中师生完成教学任务最主要的工具。提炼教材中“格局—过程—尺度”耦合思想,能更好地培养学生的地理核心素养。本节教材侧重从时间角度分析同一河段河谷形态在不同时期的演变过程。而现实中所观察到的不同河段河谷形态的空间差异是因其处于河谷演变的不同阶段,体现格局与过程的时空关联。自学窗“河流的生命史”要求学生在更大时间尺度上说明河谷演变的阶段性和周期性。学生只有学会从格局、过程、尺度分析河谷的演变,才能更好地提升区域认知和综合思维能力。

3.关注学情,深化“格局—过程—尺度”耦合思想的运用

笔者在一次地理测试中发现学生在真实、复杂的试题情境中,仅依靠教材中河谷演变的示意图,难以理解河谷动态演变过程的复杂性和多样性。将河谷的空间格局与地理过程割裂开来学习,使得学生不能正确理解在河谷演变的不同阶段中地形、河流侵蚀方向与河谷形态的关系,导致学生对地理问题和原理的迁移运用能力不足。领悟和运用“格局—过程—尺度”耦合思想,有助于学生通过观察和分析不同时空尺度下的河谷形态,理解河谷演变过程和空间格局的内在关联,提升学科思维品质和分析复杂地理问题的能力,进而促进地理核心素养的形成。

4.创设情境,促进“格局—过程—尺度”耦合思想的具象化

基于“格局—过程—尺度”耦合思想的情境素材,除一般情境具有的事象、问题外,还应具有时间、空间2个层面(图4)。

在“河谷的演变”教学中,笔者创设了基于空间格局的青弋江上游野外考察情境和基于地理过程的流水侵蚀模拟实验情境这两大主情境,引导学生认识格局对过程的影响,分析过程对格局的塑造。通过情境间的拓展融合,转换时空尺度,帮助学生理解格局与过程的时空关联,让学生深刻感受空间格局、地理过程、时空尺度三者间的相互影响、相互渗透及其对河谷形态特征的共同影响。这不仅有利于提升学生的地理实践力,还强化了区域认知、综合思维和人地协调观[6](图5)。

5.围绕情境,强化“格局—过程—尺度”耦合思想的落实

(1)基于空间格局的青弋江上游野外考察情境

野外实践能够让学生在真实情境中学习知识、锻炼能力、提升素养。通过对青弋江上游陈村段的“V”形河谷到桃花潭段变宽的河谷再到西阁村段更加宽浅的槽形河谷的考察(图6),学生发现不同河段河谷形态存在空间差异,且地形特征、人类活动也不相同,由此,学生从空间格局角度提出问题并引发思考(表1)。

(2)基于地理过程的流水侵蚀作用模拟实验情境

河谷演变时间漫长,通过模拟实验可演示不同时空尺度下河谷形态的变化过程(表2)。坡度不同的流水侵蚀模拟实验能让学生了解3种流水侵蚀方向,并从原理角度分析地形、流水侵蚀方向、河谷形态三者间的因果关系。

同一时期,空间格局不同,不同河段河谷形态呈现空间差异;不同时期,同一河段河谷形态会随地形格局的变化而变化(图7)。

(3)基于尺度转换的情境拓展与融合

不同情境间只有环环相扣、互相铺垫,形成一个有机整体,才能更加有效地服务于教学(表3)。通过情境拓展与融合,从时空尺度探究河谷形态的空间差异与时间演变。从青弋江上游到整个青弋江再到长江干流的空间尺度转换,有助于学生以小见大、更深入地理解河谷形态的空间差异及分布规律,而对河流阶地的认识能让学生从时间尺度上进一步掌握河谷演变过程的阶段性和周期性。河谷形态空间差异的本质是其处于河谷演变的不同阶段,体现出时空关联性。格局、过程、尺度的融合使学生加深了对河谷演变过程的理解,落实了“格局—过程—尺度”耦合思想。

四、结语

在情境教学中,笔者精心创设了两大主情境:基于空间格局的野外实践和基于地理过程的模拟实验情境,并实现二者融合,从“格局(河谷形态的空间差异)—过程(河谷的演变过程)—尺度(河谷形态的空间分布规律、时间演变的阶段性与周期性)—时空关联(河谷形态空间差异的实质是处于河谷演变的不同阶段)”角度探讨了在地理核心素养导向下如何将“格局—过程—尺度”耦合思想转化为地理课堂教学思维逻辑,助力学生提升地理核心素养。通过不同时空尺度情境学习目标的实现,突出对空间格局、地理过程观察、规律概括与发展趋势等学科模式、探究方法与技能的运用,不仅能让学生全面、深刻地理解同一河段河谷的演变过程及同一时期河谷形态的空间差异,更能深层次促进学生思维逻辑发展,由分析时间演变、比较空间差异的单向认知向综合时空关联的思维方式转变,从而强化区域认知、综合思维等地理学科素养。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准 (2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 傅伯杰.地理学综合研究的途径与方法:格局与过程耦合[J].地理学报,2014,69(8):1052-1059.

[3] 王雪丹,王向东.“格局与过程耦合”思想及其对地理教学的指向性要求[J]. 中学地理教学参考,2022(13):43-46.

[4] 李晓虹,张正栋,罗晓芳.“格局—过程”耦合思路对地理教学的启示[J].中学地理教学参考,2023(19):32-35,70.

[5] 柳冬青.基于格局与过程耦合思想的高中地理教学初探——以“风成地貌”为例[J].地理教育,2024(5):54-58.

[6] 叶慧 . 空间尺度视域下的高中地理问题式教学探究——以“农业的区位选择”为例[J].地理教育,2024(8):12-15.