新工科地方高校管理类通识课程群建设与实践探索

作者: 郭玉冰 张翔瑛 何秋生 苏怡璇

摘 要:“文理相融、理工协同”的全面人才培养模式是当前工科院校与新商科结合的必然要求。课题组以太原K大学理工科学院近5 000名学生为调查样本,对其在校期间管理类通识课程选学意向和选学目的等方面进行相关调研与分析,发现存在管理类通识课程群建设不完备、缺乏必要的职业素养提升引导类课程等原因,导致理工科学生在大学学习期间普遍存在职业目标不明确、所选学课程与职业取向不相同等不足。针对上述问题,课题组提出组建专业虚拟课程群教研室、打造特色课程群等解决措施,旨在对新工科高校全人一体化人才课程建设提供理论与实践借鉴。

关键词:新工科人才;地方高校;管理类通识课程;课程群;实践探索

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)11-0091-05

Abstract: The comprehensive talent training mode of "integration of arts and science, collaboration of science and technology" is the inevitable requirement of the combination of current engineering colleges and new business. This research group takes nearly 5 000 students from the College of Science and Engineering of Taiyuan K University as investigation samples, and conducts relevant investigation and analysis on their intention and purpose of selecting general management courses during their school years. This study finds that the incomplete construction of general management courses and the lack of necessary guidance courses for improving professional quality lead to the common shortcomings of science and engineering students during college study, such as unclear career goals, different courses and career orientation. In view of the above problems, this research group proposes to set up professional virtual course group teaching and research section, build characteristic course group and other solutions, aiming at providing theoretical and practical reference for the whole-person integrated talent course construction in new engineering universities.

Keywords: new engineering talents; local colleges and universities; general management courses; course group; practical exploration

2015—2017年,国务院和教育部等部委发布的两个“双一流”建设指导性文件《国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》(国发〔2015〕64号)、《教育部 财政部 国家发展改革委 关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》(教研函〔2017〕2号)中强调要培养具有“社会责任感、法治意识、创新精神和实践能力”的“创新型、应用型、复合型优秀人才”,近年来新工科建设中如何建立文理相融、理工协同的人才学科体系成为新工科+新商科关注重点。遵循《华盛顿协议》制定的中国工程教育认证通用标准包括12条毕业要求,其中详细描述了学生毕业时应达到的能力和具备的素质——“职业规范”“个人和团队”“沟通”“项目管理”“终身学习”5项毕业要求直接涉及学生知识、能力、素质等管理技能的培养与发展,由此针对新工科课程体系建设中,拓展提升“工科+商业与企业管理”的跨学科知识结构、素质和思维并进一步完善“工科+商科”的商科类通识课程体系建设称为当前新工科课程建设的重要研究课题。本课题组项目成员深处工科院校,并多年来致力于工科专业的课程改革与探索,致力于管理学科课程建设与思考,并在此基础上集中研究和分析工科课程建设体系中的管理类通识课程建设问题,旨在为后续通识课程群建设与实践提供理论依据。

一 调查现状分析

本课题组以太原K大学2021年校级教改课题和2023年省级教改课题新商科与新工科融合背景下的工科管理类课程群改革与实践研究为契机,针对工科院校理工科专业学生就业认知、在校学习认知等方面进行问卷调查与分析。

本次调查自2021年11月至2024年6月持续对太原K大学理工科专业学生展开调查,采用问卷调查方式,调研对象为8个理工科学院大一到大四学年学生。共发放问卷6 500份,回收问卷6 500份,回收率达100%,有效问卷6 010份,有效率达92.46%。我们通过性别、年级和问卷回答时长等要素进行了精选,精选其中3 622份做为本文研究样本。本课题组问卷主要结合该校实际情况从“管理类课程认知”“学生职业选择”“管理类课程选择现状”三个方面共设计17道问题。调查结果主要从以下几个方面进行反馈。

(一) 管理类课程认知与课程设置有必然联系

学生对管理类课程认知不足。通过调研可知:工科学生认为“提升自己管理素养”课程非常重要的占比达到57.07%,认为此课程一点也不重要的工科学生人数占比仅有1.6%,故大部分学生们对管理素养类课程的重要性认识度较高。由表1可知,在选课依据中靠“个人兴趣”选课仅占到23.16%的比重,这与后续研究其选课没有与专业规划相结合有必然联系。

由表1可知:工科类院校管理类通识课学习中,学生选课与教学培养目标产生偏差的原因是在低年级选课时缺少必要的职业规划与课程引导,仅凭“个人兴趣”来选择,导致其在未来工作职业生涯中缺少了所需职业优势的必要理论学习引导。

现有管理类通识课程不成体系。基于上述研究结果,本研究推断学生选课的盲目性可能与课程设置有关,为此将本校管理类通识课程进行了归类整理,并让学生对这些课程进行了再次选择,见表2。

从目前学校已经开设的线下管理类课程看,学生选择针对管理知识类课程人数较多,如企业管理、项目管理等占到12%以上;对创业类课程选学比例较低,如创业管理学、创新思维与创新实践等课程均占6%;管理技能类课程的选学侧重点不同,如营销策划、国际管理体系认证等课程学生选学较多,而标准化概论、商业伦理企业社会责任此类课程选学比例较低,仅为2%左右。管理技能类课程对学生高年级学习和未来从事专业管理工作有重要影响,但由于学校在低年级先导课程中引导不足或缺乏必要的先导课程设置,致使理工科学生对此类课程开设意义和重要性不熟悉,仅凭“个人兴趣”选课比重较大。

(二) 学生职业选择和课程实际选择不匹配

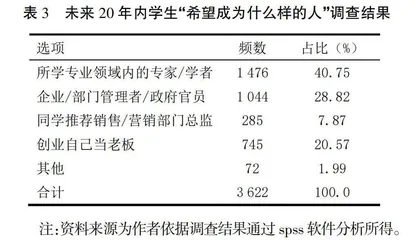

学生未来就业从事管理类工作意向突出。由表3可知,理工科学生对于未来从事创业和管理类工作的意愿较强烈,占57.26%。

依据上述调查结果,本课题组假设理工科学生们在大学期间倾向于学习管理类课程的意愿应该很强烈,因为他们未来从事管理活动的意愿占比较高。但事实上,在后续问题的调查中发现,他们在校期间选学这类课程的积极性并不高。经调查,没学过管理类通识课程的占比高达67.61%,已经选学过管理类课程的学生人数仅占到32.39%。

深度访谈发现:目前高校选修课线上课程与线下课程众多,学生更愿意通过在线课程随机选取各类管理类课程。虽然近57.26%的学生对管理职业有兴趣,但仅32.39%实际选择了与未来个人职业规划相关的课程。由此可见,学生在认识管理课程重要性和随性选择上存在差异。

学生对管理类课程选择仅凭个人兴趣。对“学生选课随性盲目的问题”进一步调查,见表4,本课题组得到深层次原因是:学生对个人未来规划缺少持续性引导,目前有很好规划并积极准备的仅有43.24%,大部分同学未来就业心态不够积极、缺乏准备、亟需通过课程学习来获得答案,而我们相应的职业指导课程并没有起到应有的作用。

学生参加创新类课程热情高。多数学生缺乏实际创业经验,部分低年级学生连比赛经验都没有,通过调查得到,多数低年级学生未参加过各类创新创业比赛,占到68.58%,故而其对创业和市场缺乏了解。与这一现象形成鲜明对比的是,表3中,20.57%的学生计划毕业后创业,没有真实创业经验甚至没有比赛经验,其毕业后直接创业,失败概率可想而知。

(三) 管理类课程选择现状及原因分析

结合上述调研分析,并与教学专家进行深度访谈和讨论,得出:本校理工科学生在未来就业时对管理技能的需求比较大,而本校管理类通识课程供给缺乏系统设计与学生对此类课程需求较大构成了本校新工科发展“文理相融、工(科)商(科)结合”这一发展趋势的主要矛盾,这一矛盾主要表现在以下几个方面:

管理技能和管理知识方面的课程培训体系建设不够完备。管理类课程群建设不够系统,缺失课程模块构建思维以支撑新工科背景下本校理工科学生的通识课程选学需要;

学生对就业和创业意愿及发展路径缺少必要和持续的职业价值引导。学生未来有较高的管理技能从业意愿,而在校期间选学管理技能类课程的比例却很少,这是学生对于未来管理类工作需要哪些方面的技能不清楚所致。

对上述问题进一步分析发现,学生选择课程产生偏差主要是由以下原因导致。

第一,学生社会实践少,缺乏对管理技能课程学习认知。

工科学生对管理类通识课程的认知在低年级尚不明确,且没有恰当的职业和专业引导课程嵌入,导致学生对个人未来职业发展定位也较迷茫,在面临管理类课程选择时呈现被动状态,以“个人兴趣”居多判定。调查的学生中有社会经验者较少,经调查得到,在校期间拥有兼职或实习经验的理工科学生占32.41%,导致高年级学生对社会依然缺乏足够认知,对未来目标不明确,故而在对课程规划和选择中存在迷茫。

第二,管理类通识课程群建设中缺少必要的先导课程模块。

理工科学生在校学习和实习实训主要集中在专业课程,因此管理技能方面的引导不能靠学生自己去悟,应依托学校各种就业、创业和课程群平台进行引导。现有的管理类通识课程群没有形成闭环,缺少必要的先导课程模块,此类先导课程的开设会为理工科学生后续职业选择提供清晰的课程指引。

第三,管理类通识课程群建设缺少专业系统的模块设计。

太原K大学的现有管理类通识课程群分为创新创业类、管理技能类和管理知识类三大课程群,具体归类如图1所示。通过分类后可以明显看出:管理知识类课程尚未完善,未充分展现新工科特色;管理技能类课程内容丰富,涉及多个学科,但需进一步优化;创新创业类课程专业性和系统性不足,未能有效支持学生的创新和创业思维发展。

二 太原K大学管理类通识课程完善优化建议

(一) 筹备并构建新工科特色的管理类微专业课程群