以未来工程需求为牵引的新工科产教融合项目式课程建设研究

作者: 徐颖 宗亮 张晋元 张晨

摘 要:随着全球“新工科运动”的兴起,面向国际工程教育发展,开展以未来工程需求为牵引的新工科产教融合项目式课程建设具有重要意义。相比传统的课堂授课教学模式,基于物理模型的教学方法更易被工程类学生接受,可使学生更直观地理解结构概念和实际工程问题,激发学生的学习动力。为了进一步推动新工科教育教学要素式改革,天津大学土木工程系和天津大学空间结构研究中心开设了面向未来工程需求的产教融合项目式课程装配式空间结构设计与建造,为学生打造主动学习环境,探索基于物理模型的教学方法在土木工程专业教育中的有益效果。该文从教学理念与教学模式、教学特色与创新、教学实践与教学评价等方面系统地介绍装配式空间结构设计与建造项目式课程建设的相关成果,为工程类专业项目式课程建设提供示范性引领。

关键词:新工科;产教融合;项目式课程;物理模型;土木工程

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)11-0096-04

Abstract: With the rise of the global "New Engineering Movement", it is of great significance to carry out industry and education-integrated project-based course construction to satisfy the future engineering needs towards the development of international engineering education. Engineering students usually show a greater interest in topics demonstrated physically rather than those explained using the so-called 'chalk and talk' methods. Also, students are motivated by hands-on experience and by linking concepts and physical models to real engineering problems. To further promote the elemental reform in the New Engineering education, an industry and education-integrated project-based course has been opened by the Department of Civil Engineering and the Research Center of Large-span Spatial Structures, Tianjin University, to provide an active learning environment for civil engineering students. The potential benefits of full-scale physical models in engineering education are investigated. This paper systematically introduces the relevant achievements of the project-based course construction of Design and Construction of Prefabricated Spatial Structures from the aspects of teaching concepts and models, characteristics and innovation, and practice and evaluation, to provide guidance for the project-based course construction for engineering education.

Keywords: new engineering; integration of industry and education; project-based course; physical model; civil engineering

世界百年未有之大变局中,新一轮科技革命和产业变革加速演进,对工程人才培养提出新要求,世界掀起工程教育改革创新浪潮。2017 年4 月8 日, 教育部召开新工科建设研讨会,“新工科”概念应运而生[1]。2019年4月25日,天津大学与美国佐治亚理工学院联合举办中美新工科教育研讨会,正式发布“天津大学新工科建设方案”,同时成立国际新工科教育联盟,推动新工科教育进入国际化新阶段[2]。2020 年,教育部印发了关于新工科建设的系列文件,明确了新工科建设的若干关键点[3-4]。天津大学校党委书记杨贤金在光明日报出版社《教育家》发表文章《“从未来到未来”培养拔尖创新人才》, 提出高校必须紧紧把握新质生产力未来发展方向,树立“从未来到未来”的人才培养理念,即按照未来对人才的需求,培养能够主动拥抱未来、与未来合作的拔尖创新人才[5]。

为深入落实《天津大学新工科建设方案2.0》[6],天津大学按照“全面推进、重点突破”的原则,构建了多层次新工科人才培养平台体系。同时,以新工科理念推动基层教学组织模式变革创新,实施新工科教育教学要素式改革。在此大背景下,面向未来需求的新工科产教融合项目式课程装配式空间结构设计与建造应运而生。

区别于传统的土木工程类专业课,装配式空间结构设计与建造是一门以未来工程需求为牵引、以项目为链条的双语选修课。课程特点包括学生主导、过程导向、基于物理模型、注重培养创新思维、国际视野和实践能力等。在课程实践环节,共设置了足尺空间网格结构设计、结构组装及拆卸、成果展示等模块,帮助学生了解装配式空间结构的设计和建造过程,提升团队合作、沟通协调和工程实践等能力,熟悉和适应未来的工程实践活动。学生在学习过程中,可以真实地体验装配式空间结构的设计及建造过程,实现由被动学习向主动学习的转变。

本文从教学理念与教学模式、教学特色与创新、教学实践效果与教学评价等方面,系统地介绍了装配式空间结构设计与建造项目式课程建设的相关成果,以期为同类课程的项目式课程建设提供示范性引领,为新工科教育“中国方案”贡献“天大智慧”。

一 教学理念与教学模式

根据美国国家训练实验室提出的“学习金字塔”,主动学习的知识保留率要显著高于被动学习,其中实践学习的平均知识保留率为75%[7]。因此,对工程类课程开展项目式教学,并在教学过程中加入实践环节十分必要。与此同时,相比传统的课堂授课教学模式,基于物理模型的教学方法更易被学生接受,可以使学生更直观地理解结构概念和实际工程问题,激发学生的学习兴趣。为了给学生提供一个主动学习环境,天津大学土木工程系和天津大学空间结构研究中心开设了产教融合项目式课程装配式空间结构设计与建造,探索基于物理模型的教学方法在土木工程专业教育中的有益效果。

课程由授课环节和实践环节组成。授课环节主要知识模块包括:空间结构的发展历史、商品化空间结构体系、空间结构设计与建造、空间结构装配与施工、张拉膜结构、可折叠展开与可开合结构、现代化空间结构等知识模块。结合空间结构节点构造及实际工程装配与施工演示动画,帮助同学们了解装配式空间结构的设计与建造过程。在授课环节,主要针对重点知识模块——张拉膜结构开展项目式教学,分为知识学习、工程案例解析、软件操作学习和张拉膜结构设计四个阶段,最终形成张拉膜结构找形分析与裁剪分析设计图纸。

课程实践环节包括足尺空间网格结构的设计、建造与拆卸,同时考虑了小尺寸物理模型和足尺物理模型的使用。每组同学首先借助Mola磁性套件进行初始模型设计,然后借助Midas、CAD等软件进行装配方案设计和组装拆卸过程模拟,随后组与组之间进行“设计人员”与“施工人员”角色互换,针对对方模型的可装配性和施工安全等问题提出修改建议,最后由装配组参考最终设计图纸进行模型装配和拆卸。

二 教学特色与创新

(一) 三维课程目标

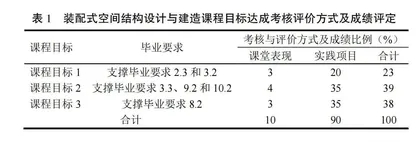

结合天津大学新工科建设“天大方案”[2,6]及工程教育专业认证要求,针对所设定的课程支撑的毕业要求,制定了知识传授、能力培养和价值塑造相融合的三维课程目标[8]。以掌握装配式空间结构的分类、体系组成、适用场景、受力特点、设计及施工方法等为知识目标;以培养创新思维,能够在多学科和跨文化背景下进行沟通和交流,培养团队合作、沟通协调及工程实践能力等为能力目标;以具备“家国情怀、全球视野、创新精神、实践能力”为价值塑造目标,突出课程目标对于毕业要求中“天大品格”的支撑。通过将课程德育目标与知识、能力目标有机结合,使学生在收获知识的同时,锻炼创新思维、拓展国际视野,提升团队合作、沟通协调和工程实践能力,塑造“兴学强国、实事求是、严谨治学、爱国奉献、矢志创新”的“天大品格”。

(二) 新型教学手段和教学模式

1 将课堂授课与实践学习相结合

在授课过程中,改变传统的灌输式教学模式,将现代信息化教学手段与课堂教学深度融合,增加雨课堂、反转课堂、混合式教学等新型教学方法。例如,在商品化空间结构体系知识模块,要求学生针对给定的节点形式,通过文献搜索、分组讨论等方式,分析节点的类型和组成,明确装配方法、优缺点及适用范围。在空间结构设计与建造知识模块,基于实际工程连续倒塌破坏案例,引导学生深入思考大跨空间结构倒塌破坏机理,帮助深化理解大跨空间结构的设计要点。在张拉膜结构设计知识模块,要求同学们基于所学知识,对给定实际工程结构的受力特征、组成特点、支承体系等进行分析判断,深化知识理解。结合工程实例和空间结构装配、施工演示动画,帮助同学们了解商品化空间结构体系的设计与施工过程。同时,以未来工程需求为牵引开展项目式教学,与美国Mpanel软件公司签订校企合作协议,要求学生基于Mpanel设计软件开展张拉膜结构找形分析和裁剪分析,并形成最终的设计施工图。在此基础上开设实践课程,将学生从被动听讲的配角转变为主动参与课堂的主角,设置“设计人员”与“施工人员”的角色转换,真实还原实际工程的设计和施工过程,锻炼创新思维,提升团队合作、沟通协调和工程实践等能力。

2 采用基于物理模型的教学方法

在本课程的授课环节和实践环节均采用了基于物理模型的教学方法,可以使学生更直观地理解结构概念和实际工程问题,激发学生的学习兴趣。在授课过程中,提供采用不同连接方式的足尺螺栓球节点教具,让学生直接动手操作以直观了解该类节点的组成和装配拆卸过程。在实践课程中,同时使用了小尺寸物理模型和足尺物理模型。其中,小尺寸物理模型有助于可视化并理解结构基本概念,而足尺模型则更有益于理解实际工程问题。

3 采用双语教材和双语教学,拓展国际视野

使用Space Grid Structures[9]、European Design Guide for Tensile Surface Structures[10]等国际空间结构领域经典教材及参考书,与课程内容匹配度高、知识面广,同时均有可参考的中文译本,方便学生阅读学习。授课过程中,所有多媒体课件、学习材料及视频动画等均使用英文原版资料,使学生在学习过程中显著提高专业词汇量和英文沟通能力。同时,注重国际合作,与世界一流大学开展联合教学,邀请国际空间结构领域知名学者开展线上授课,为学生介绍空间结构领域最新进展,拓展国际视野,实现多学科和跨文化背景下的沟通和交流。