行业院校高质量研究生导师队伍建设

作者: 魏通 汪磊 万小艳 何连娇

摘 要:研究生教育是国民教育的顶端,研究生群体是国家未来各层面科技攻关与工程技术创新的主力军。研究生导师承担着高层次人才培养的重要使命,直接影响人才培养质量。为了提升研究生培养质量,中国民航大学近年来持续加强导师队伍建设,形成了立德树人为中心的选聘理念,通过深化“岗位制”,突出“分类”,贯彻“院办校”,搭建“培训平台”,深化“校企合作”,“导辅协同”育人,强化“正向激励”等系列措施,有效提升了导师队伍质量,专业学位导师队伍显著壮大,校企导师合作不断加强,导师育人能力明显提升,有效支撑了民航业研究生人才培养。

关键词:立德树人;选聘管理;院办校;分类管理;双导师;协同育人;考核

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)11-0173-05

Abstract: Graduate education is the top of national education. The Graduate group is the main force for national scientific and technological breakthroughs and engineering technology innovation at various levels in the future. Graduate supervisors shoulder the important mission of cultivating high-level talents and directly affect the quality of talent cultivation. In order to improve the quality of graduate cultivation, Civil Aviation University of China has continuously strengthened the construction of the supervisor team in recent years. It has formed a selection concept centered on cultivating people with morality. Through a series of measures such as deepening the "position system", highlighting "classification", implementing "schools run by college", building a "training platform", deepening the "cooperation between schools and enterprises", promoting "coordination between supervisors and counselors" in cultivating talent, and strengthening "positive incentives", we have effectively improved the quality of the supervisor team, significantly expanded the professional degree, strengthened the cooperation between school supervisors and enterprise mentors, and significantly improved the supervisors' ability to cultivate talent, effectively supporting the cultivation of graduate talent in the civil aviation industry.

Keywords: foster virtue through education; recruitment and management; schools run by colleges; classified management; dual supervisors; collaborative education; assessment

研究生教育作为整个国民教育体系的顶端,是国家培养高层次人才的主要途径[1]。研究生导师是研究生培养的第一责任人,作为研究生教育的关键力量,肩负着为国家培养高层次创新型人才的使命与重任,是影响研究生教育质量的关键因素[2]。近年来,教育部及地方政府印发了一系列强化研究生导师队伍建设的文件与制度要求,督促高校强化内涵建设,提升导师培养研究生的系统能力。

在我国高校体系中,行业院校在支撑国民经济健康发展中发挥了重要作用。民航业是国家重要的战略性、先导性和创新性产业。当前,航空领域国际“ABC”格局正在形成。新时代下,随着中国民航步入自主装备导入期、领先创新起步期、战略竞争对手遏制期(“三期叠加”)与航空制造业和航空运输业(“两业融合”)新发展阶段[3],面对全面建成社会主义现代化强国的奋斗目标和世界百年未有之大变局,航空制造业和航空运输业对研究生高层次人才的需求比以往任何时期都更加迫切,对高层次复合型人才的素质要求也越来越高[4]。在此背景下,构建高质量研究生导师队伍,满足新发展阶段行业人才需求是行业高校义不容辞的历史使命,也是落实“立德树人”根本任务的重要工作。

一 现状分析

《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》文件,分别从研究生思想政治素质、学术创新能力、实践创新能力、恪守学术道德规范、社会责任感、人文关怀、培养条件等七个方面明确了导师的立德树人职责。文件指出,导师应坚持教书和育人相统一、坚持言传和身教相统一、坚持潜心问道和关注社会相统一、坚持学术自由和学术规范相统一,以德立身、以德立学、以德施教,做研究生成长成才的指导者和引路人。

通过文献调研、实地走访、专题研讨、问卷调查等分析表明行业院校研究生导师队伍建设还存在一些共性问题。

(一) 重专业知识传授,轻思政教育

目前部分导师对于学生培养主要以学业指导为主,这很难满足当今研究生多元发展需求。究其原因主要有以下几点:①部分导师认为思政教育是学工部门的责任,而忽视了自己在研究生思政教育中的重要作用;②当前社会环境中,市场经济和个人主义价值观的影响,可能使部分导师更加关注个人职业发展和经济利益,而忽视了思政教育对于学生发展和社会主义制度的长远意义;③现有的教育评价体系往往更多强调学术成果和科研能力,而对思政教育的评价不够明确,这诱导部分导师和学生都更倾向于投入时间和精力在能够直接提升学术评价的活动中。

(二) 育人能力持续提升动力不足,存在懈怠的现象

部分教师在获得导师资格后可能会出现能力提升的懈怠现象,这种现象可能由多种因素引起,但无疑会对研究生教育质量产生不利影响。例如,一些导师在获得资格后,认为可以长久依托导师资格理所当然地招收研究生,从而减少了对专业知识更新和育人方法改进的投入,这种认识导致其在学术研究和指导学生上的投入减少,影响研究生培养质量。另外,在一些高校中,导师岗位管理制度不够完善,缺乏对导师职责的明确界定和有效的考核机制,这也会导致部分导师在获得资格后,缺乏进一步提升自己的动力和压力。还有部分高校缺乏系统的导师培训和发展机制,或者现有的培训内容缺乏针对性和实用性,这也会导致导师难以通过有效的培训提升育人能力,进而导致指导研究生力不从心。

(三) 对专业学位认识不足,指导能力偏弱

高校研究生导师对于学术学位研究生指导相对成熟,因此,部分导师可能更倾向于学术型研究生的培养,而对专业学位研究生的培养特点和需求认识不足,这种观念上的偏差导致其在培养专业学位研究生时,存在机械套用学术型研究生培养模式和标准的现象,忽视了专业学位研究生对实践能力、应用创新能力、职业素养的特殊要求[5]。专业学位研究生的培养强调实践创新能力的提升,但部分导师可能缺乏从业经历以及与企业合作的经验,难以为学生提供真实的实践环境和项目。此外,部分高校专业学位研究生导师数量不足、质量不高,且校内外导师联合指导机制薄弱,缺乏有效承载研究生实践的基地与平台,这也制约了实践指导质量的提升。

(四) 导学关系紧张,育人文化建设匮乏

近年来,信息网络的普及使得不恰当的导学关系频频成为引发社会关注的舆论热点问题,给高校、导师和学生均带来前所未有的压力,因此,如何构建和谐导学关系以及出现问题时能否及时有效解决也是应关注的重要问题[6]。引发导学关系紧张的因素很多,可能源于师生关系界定不清晰、指导行为不恰当、导师对学生学术水平期待与学生实际表现相差太大、师生日常沟通不顺畅、实验室文化和氛围不和谐等[7]。毋庸置疑,导学问题对研究生的学术成长和心理健康会产生十分不利的影响,极端事件也会影响导师和学校的社会声誉,降低社会对于高校的公信力。

二 改革举措

为深入贯彻落实习近平总书记关于研究生教育的重要指示及全国研究生教育会议精神,研究与探索新时代导师队伍建设机制,近年来,中国民航大学大刀阔斧推进新时代研究生教育改革,多措并举加强导师队伍建设。

(一) 形成以立德树人为中心的选聘理念

全面贯彻全国教育大会和全国高校思想政治工作会议精神,经过多年探索,形成了以立德树人为中心的研究生导师选聘理念。导师是研究生培养第一责任人,充分发挥导师在研究生培养中的关键与核心作用,坚持专业教育与思想政治教育有机融合,帮助学生形成正确的世界观、价值观和人生观。同时,严把思想政治和师德师风,将师德师风作为导师第一标准,贯穿岗位管理全过程,在导师遴选、招生资格审核、导师权责落实、评价和激励等过程中实行师德失范行为“一票否决”制,引导导师加强师德修养,努力成为研究生成长成才的引路人[8]。

(二) 深化“岗位制”,形成“遴选—招生认定—更换—考核”的动态调整机制

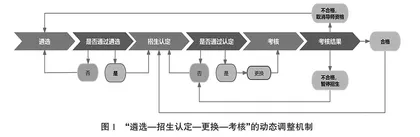

中国民航大学(简称“我校”)建立了系统的研究生导师岗位管理机制,将导师岗位遴选和招生资格认定分离,实现导师岗位动态管理,优化生源配置,形成有上有下、优胜劣汰的良性竞争格局,提高研究生培养质量。打破导师岗位终身制,实现从导师身份管理到岗位管理的转变,从对“人”的管理转向对“事”的管理,按“需”设岗、择优招生。招生资格需要进行年度审核,各学科专业所涉及学院应根据本年度研究生招生计划和专业学位特点,综合考虑导师的师德师风、工作态度、科研情况、实践水平、培养质量、导学关系等因素,在具备资格的校内外导师中确定当年可上岗招生的研究生导师,以增强导师的责任意识。同时,树立“能者为师”的导师岗位用人理念,放宽硕士生导师的职称条件,中级职称具有博士学位即可申报硕士生导师。鼓励各学院推行导师组(团队)培养,并对培养成效予以认可,鼓励跨专业组建交叉导师组(团队),促进学科交叉联合培养。把好质量关,建立导师立德树人考核机制,把考核重点从原来的考核导师业绩成果转移到考核立德树人职责落实情况及育人成效,从而形成“遴选—招生认定—更换—考核”的动态调整机制,如图1所示。

(三) 突出“分类”,促进分类培养,探索分类评价

专业学位与学术学位研究生、硕士与博士研究生的培养具有各不相同的培养目标、培养方案、培养方式,因此对应导师队伍要求也各具特色。针对不同类型、不同层次导师,我校实行分类分层管理。突出学术型和专业型导师的“分类”管理,对学术型和专业型进行分类遴选、分类考核、分类管理。另外,学校规定导师遴选的基本标准,允许不同学科结合学科特点制定遴选条件和考核评价办法,允许不同专业学位领域结合领域特点制定遴选条件和考核评价办法。导师的分类管理和我校的另一项重要改革举措——按学科和专业领域制定硕博学位授予标准,对促进学术学位和专业学位研究生的分类培养及探索分类评价具有重要意义。此外,针对以往导师遴选存在的“五唯”现象,构建了重师德师风、重代表性成果、重学生培养潜力的评价体系,鼓励导师潜心问道,深入持续开展研究生人才培养和科学研究工作。