窑火传承:基于乡土“窑文化”的学校劳动教育实践

作者: 舒祖梁浙江师范大学附属嘉善干窑中学始建于1960年,原名嘉兴县第十七中学。在悠久绵长的“窑文化”孕育下,学校秉持“一切为了学生的全面发展和幸福人生奠基”的宗旨,发扬“朝‘干’夕惕,扶‘窑’直上”的精神,践行“立德、弘志、求真、广识”的校训,逐渐孕育出以“实践养德、实践增智、实践益美、实践创新”为理念,以“言行实践、情感体验、思维激发、素养提升”为目标的“实践体验教育”品牌。近20年来,学校紧紧围绕劳动教育四维目标开展劳动教育,坚持“教学做合一”,走出了一条以地方传统技艺传承项目为依托的劳动教育之路。

一、立意:聚焦素养的多维发展

(一)挖掘“千窑瓦都”文化根脉

学校地处素有“千窑瓦都”之名的嘉善县干窑镇,这里“窑文化”底蕴深厚,早在明清时期盛产京砖,窑墩遍地。学校自建校以来就十分重视劳动教育,老一辈的劳动教师都是窑工的后代,他们继承了当地人勤劳、坚毅、求索、创新的窑乡精神,并利用这一优良品质,培养了一代又一代德智体美劳全面发展的窑乡学子。从2005年起,学校以“窑文化”为基础,开始尝试以地方传统技艺传承项目为核心开展劳动教育。为此,学校精心打造“一馆二室三墙五园”的文化特色,让全校师生浸润在底蕴深厚的“窑文化”中。

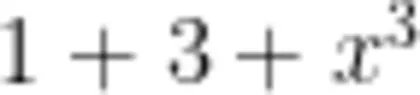

(二)构建‘  劳动教育课程

劳动教育课程

“1”即1个中心。学校确立了劳动教育课程的核心目标:正确的劳动观念、必备的劳动能力、积极的劳动精神、良好的劳动习惯和品质。

“3"即三大领域。学校构建了涵盖“生活 + ”“生产 + ”“服务 + ”三大领域的“窑文化”劳动教育课程体系,在落实国家劳动课程的基础上,明确每门劳动课程在整个育人体系中所处的地位与作用,对课程实施所需的条件及预计达成的目标,设定了详细的发展计划,以此确保“窑文化”劳动教育课程具有指向性、系统性,更有利于学生劳动素养的提升。

“X”即多彩“窑文化”特色课程。地方传统技艺传承是学校劳动教育的特色与精华,学校在积极开发“窑文化”劳动教育校本课程的同时,先后编撰出“不熄的窑火”“窑砖记忆”“埙音悠悠”等劳动教育校本课程,其中“不熄的窑火”被评为浙江省精品校本课程,“窑砖记忆”被评为嘉兴市优秀精品课程。

(三)明晰窑乡学子画像

学校在实施“窑文化”劳动教育课程的基础上,围绕学生发展核心素养积极落实“五育”融合策略,引导学生在学习与劳动过程中逐步形成适应个人终身发展和社会发展所需要的正确价值观、必备品格和关键能力,最终实现“形成基本的劳动意识,树立正确的劳动观念;发展初步的筹划思维,形成必备的劳动能力;养成良好的劳动习惯,塑造基本的劳动品质;培育积极的劳动精神,弘扬优秀的工匠精神”这一目标。

二、立基:灵活统整的劳动资源

(一)多维融通,推进项目化实施

首先,学校从多学科融合的角度寻找“窑文化”劳动教育的切入点,引导学生运用学科思维和已有技能开展劳动实践。其次,学校在严格落实新课标的基础上,设法打通劳动课和综合实践课的教学时间,通过调整节次、两课连上、融合课后服务等形式,在变化中寻求实效。最后,学校持续推进主题统整的“窑文化”实践活动,以场景化任务驱动学生主动探究。

(二)一体两翼,拓展多元化场所

为了给传承“窑文化”提供一个专属空间,学校克服教学场地不足的困难,开拓出“一体两翼"的窑文化劳动教育场所。“一体”即以“窑文化”为主题的劳动实践馆,馆内设有“玩转陶吧、窑乡拓印、京砖雕刻、砖坯制作、窑文化陈列室”等五个特色教室,其中“玩转陶吧”是嘉兴市创新实验室。“两翼”是指学校在浙江省“双非遗”文物保护单位“沈家窑”和“一里谷”农业园建立了京砖制作和现代农业劳动基地,使“窑火传承”劳动教育项目有了基地作为保证。通过多年努力,以“窑火传承”为特色的学校劳动教育正在走向成熟,连续多年荣获嘉兴市综合实践活动一等奖,“窑文化”劳动实践馆也获评嘉兴市特色基层空间。

(三)“匠人 + 骨干 + 能师”,打造多元化师资

在师资队伍建设中,学校采取“匠人 + 骨干 + 能师”的模式,全方位提升师资力量。首先,学校聘请窑乡“非遗”传承人为导师,这些传承人凭借深厚的技艺与文化底蕴,为师生带来了原汁原味的“窑文化”知识,让师生近距离感受“窑文化”的魅力。其次,学校积极吸纳校内教师加入“窑文化”研究项目,为教师提供学习与实践的机会。教师通过团队协作,对“窑文化”课程进行深入挖掘与拓展,持续丰富课程内容,优化课程实践方式。最后,学校引导名优骨干教师充分发挥自身优势,把“窑文化”巧妙融入学科教学,从不同的学科视角深化“窑文化”研究,这样不仅提升了研究深度,还借助学科力量提高了“窑文化”的知名度与影响力。

三、立质:知行融通的亲身体验

(一)建立劳动教育共同体

为全面推进“窑火传承”劳动教育项目的顺利开展,学校除了在校内将“窑文化”融入劳动教育外,针对社区“窑文化”资源丰富、种类多样的特点,学校还构建了家校社“三位一体”的劳动教育共同体,让家校共育、校社共联,让“窑火”代代相传。例如,学校每周要求学生回家在家长的指导下完成一项劳动任务,家长对其评价并反馈给学校,以此培养学生的劳动习惯和劳动意识。

(二) “窑制”劳动实践项目

为了在实践中锻炼学生的意志,磨砺他们的心智,提升他们的精神品质,学校每学期开展“窑乡励志远足”活动,引导学生在远足活动中探寻窑乡文化根脉,传承窑乡文明之火。由此,学校也产生了“家乡的桥”“鱼菜共生”等多个综合实践研究课题,在课题研究中,教师引导学生综合运用多学科知识,提高解决实际问题的能力。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zgde20250712.pd原版全文

(三) “窑创”劳动智造项目

在“窑文化”劳动教育课程体系中,京砖和陶艺的设计与制作是“窑文化”传承的重要内容之一。学校在“窑文化”劳动实践馆添置了各种陶窑制作器材,配备了多媒体、电窑炉、拉坏机、喷釉机等教学设备。在综合实践活动课和社团活动中,学校以“走班”的形式进行小京砖、窑乡壶、瓦当等传统窑制品的创新制作。学校还开设了机床砖雕课,学生们在新型京砖创意设计、窑乡文旅产品的开发过程中启智创新,既培养了劳动品质,又有效传承了“窑文化”。

四、立品:导向全程的综合评价

证书、二次激励”四重激励,依托“劳动成长档案、分项式评价、劳动现场赛评、电子劳动清单”四类载体,实现“数据整合、以章定评、榜样辐射"三项运用,提升学生的综合劳动素养。

(二)依校园活动搭建展示平台

学校充分利用校内外一切机会,为学生搭建展示劳动成果的舞台。比如,在政府举办的窑文化节上,学校选派学生去参加“窑文化”成果展示;在校园劳动周期间,举行京砖陶艺创造比赛;学校社团活动专门开设窑文化兴趣小组;学校还专门建有“窑文化”陈列室,学生劳动的作品可以在这里得到全方位的展示。

为了激励学生养成良好的劳动习惯,塑造优秀的劳动品质,学校利用劳动素养“聚能环”全程综合评价体系推进劳动项目的实施。劳动素养“聚能环”全程综合评价体系通过“五‘四’一‘三’”开展劳动评价闭环管理,即聚焦劳动教育“正确的劳动观念、必备的劳动能力、积极的劳动精神、良好的劳动习惯”四维目标,围绕“学生、教师、家长、非遗传承人”四元主体,通过“劳动岗位、劳动课、劳动比赛、家务劳动”四大板块,实施“勋章、星级、

(三)借成果共享推进文化辐射

(一)以素养导向设计评价规程

学校将“窑文化”与劳动教育相结合,与学科教学相整合,拓展了劳动教育的内容,提升了学生的劳动素养,开创了劳动育人的新样态。学校的“沉浸式”劳动教育模式被央视网、凤凰网等媒体报道,并入选《学习强国》平台;学校的劳动教育经验在嘉兴市“劳动丰收节”开幕式上进行交流分享,并受邀走上全国基础教育论坛、第四届跨区域“五育融合”研讨会。

学校依托地方传统技艺传承项目开展劳动实践教育,充分发挥劳动教育的育人功能,创新劳动教育的内容、途径与方式,成效显著。学生通过课程化学习,深入了解家乡的砖瓦生产历史,体会劳动过程的艰辛,培养了劳动意识,传承了工匠精神。在学习过程中,学生学会运用多学科知识进行整合思考,运用跨学科知识解决问题,劳动课日益受到到学生的喜爱。劳动育人是我校的特色品牌和长期坚持的办学宗旨。未来,学校将秉持“五育”融合的理念,以提升学生核心素养为目标,以“窑火传承”项目为载体,持续擦亮劳动教育品牌。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zgde20250712.pd原版全文