基于《探索手册》的学校劳动教育创新

作者: 李洁 蒋乐熠劳动教育是学生成长的必要途径,具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值。以《义务教育劳动课程标准(2022年版)》为指导,积极推进劳动教育,树立素养立意的课程观,整合人力、资源、时空等要素,从机制创新、内容优化、资源保障等方面系统构建劳动教育实践体系,并以《探索手册》为载体,多措并举推进劳动教育实施,取得了良好的教育效果。

一、学校劳动教育的全域支持系统

学校根据浙江省编《劳动》教材以项目为载体的特点,从课程模块、师资队伍、资源保障三方面构建学校劳动教育的全域支持系统,确保劳动教育扎实推进。

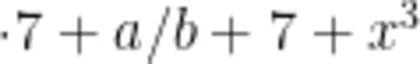

(一)设置‘  劳动教育实施模块

劳动教育实施模块

学校设置‘ 1 + a / b + 1 + X ”劳动教育实施模块,以满足不同层次、不同类型的劳动教育需求。前面的“1"指每周设立一课时,专门用于学习省编《劳动》教材,让学生系统学习劳动知识与技能,确保他们能够接触到全面且标准化的劳动教育内容。“a/b”指“北章·劳动家”校本课程,学生可以根据自身的兴趣与特长选择a或b方向,其中,a是模块化的日常劳动(短周期),b是综合化的项目劳动(长周期)。这一设置充分满足了学生的个性化发展需求,极大激发了学生参与劳动教育的积极性。后面的“1”是指每月举办一场丰收节、技能赛或成果会,让学生将所学的劳动技能进行展示与交流,增MORAL EDUCATIONCHINA|69|强成就感与自信心,营造浓厚的劳动教育氛围。“X”指教师在学科教学中融入劳动教育,使其不再孤立,而是与其他学科紧密结合,促进学生综合素养的全面提升。

(二)打造“匠人+骨干+能师”师资队伍

学校根据教师专长及校外资源,打造了一支“匠人 + 骨干 + 能师”的多元化师资队伍,为劳动教育提供了坚实的师资保障。

学校积极邀请省级劳动模范对劳动教师进行培训。这些劳动模范凭借自身丰富的经验与优秀的品质,为教师带来真实、生动的劳动教育理念和案例,激励教师不断提高劳动教育指导水平。每年“五一”期间,学校组织拥有专业技能的家长带着学生走进自己的工作场所,让学生在学习技能的同时,亲身感受不同职业的工作内容和工作要求,拓宽职业认知。

学校配备2名专职劳动教师、8名兼职教师,负责上好每周一节的劳动必修课,确保劳动教育常态化与规范化开展。根据“北章·劳动家”校本课程的需要,学校又面向校内选聘学科教师担任劳动项目导师,每个项目配备 3 ~ 4 名教师。这些教师拥有不同的学科背景,能够从多学科视角为学生提供指导,促进劳动教育与学科知识的深度融合。

为确保劳动教育全面实施,学校要求各科教师制定学科劳动渗透目标,在日常教学中寻找知识教学与劳动教育的结合点,将劳动教育巧妙融入学科教学中。

(三)提供“家校社企一体化”资源保障

学校积极整合校内外资源,建立劳动实践基地,为学生提供多样化的劳动场景。一是建设劳动专用教室,配齐劳动工具,确保每位学生能在安全、适宜的环境中参与实践,体验劳动的过程与乐趣。二是引入社会资源,与企业建立合作关系,定期组织学生开展职业体验活动。三是注重家校社协同。学校搭建了资源共享平台,家长可以分享自己的职业经验与劳动技能,社区可以提供丰富的实践场地与体验机会,以此形成教育合力,共同促进学生劳动素养的提升。

二、劳动教育课程体系的校本设计

学校对省编《劳动》教材进行深入解构,根据各门学科、各种劳动形态以及学生的现实状况和未来发展需要,着重对“北章·劳动家”校本课程进行系统设计,构建出具有本校特色的劳动教育课程体系。

学校将义务教育阶段 7 ~ 9 年级的十大劳动内容和要求巧妙分布在“北章·序雅居、北章·神农苑、北章·匠心室、北章·力行营、北章·科创馆”五大劳动场域中,每个场域都设有明确的主题与功能。其中,“北章·序雅居”侧重日常生活劳动教育,培养学生的生活自理能力与良好的生活习惯;“北章·神农苑”以农业生产劳动为主题,学生参与植物种植、动物养殖等实践活动,以了解农业生产知识,体验农耕文化;“北章·匠心室”专注于传统手工艺与现代技术劳动,指导学生学习木工、陶艺、编程等技能,培养创新精神与实践能力;“北章·力行营”主要开展志愿服务与社会实践活动,增强学生的社会责任感与团队合作能力;“北章·科创馆”聚焦科技创新劳动,引导学生探索科技在劳动中的应用,培养科学思维与创新意识。

围绕上述五大场域,学校为各年级精心设置劳动清单和劳动项目,并根据教育局统一发布的主题和时间,制定详细方案,认真落实“劳动周”。在“劳动周”期间,学校开展丰富多彩的劳动教育活动,如劳动技能竞赛、劳动成果展示、劳动主题讲座等。同时,学校还组织学生参观校外劳动实践基地,如农场、工厂、科技馆等,让学生亲身感受不同类型劳动的实际场景,拓宽劳动视野。

三、基于《探索手册》的劳动教育课程实施

2021年至今,学校不断探索劳动教育项目实施的方式方法,着力研究“学为中心”的劳动教育模式,研发《探索手册》,不仅让学生的素养发展看得见,而且形成了独具特色的劳动教育模式。

(一)手册印记:前中后环节一体

《探索手册》既是学习单,也是评价单;既是学生劳动过程的记录本,又是其他同学参照学习的资源包。它详细记录项目推进中的问题解决过程,客观评价学生的互动投入状态,并搭建教师支持行为支架,紧密耦合前、中、后三个劳动环节,生动呈现出生生合作、师生合作的活动轨迹。在项目开始前,《探索手册》引导学生明确项目目标、任务与要求,帮助其做好知识与技能储备,制订个人行动计划。在项目进行中,《探索手册》详细记录学生的劳动过程,包括遇到的问题、解决思路与方法、小组讨论情况等。在项目结束后,《探索手册》成为学生成果展示与反思总结的重要载体。学生将最终的项目成果展示在其中,并对整个项目过程进行反思,总结经验教训,为今后的学习提供参考。此外,优秀的《探索手册》还可以作为其他同学学习的范例,促进学生之间的交流与学习。

(二)项目驱动:教学评改一体

以学校实施的“趣味运动道具竞标会”为例,此项目基于学校常规活动,充分体现了项目驱动式教学的优势。在前期准备环节,教师引导学生自主选择方向,分组讨论并确定趣味运动的项目类型和所需道具,将“静态任务”转变为“动态任务”,极大激发了学生的积极性与创造性。在过程推进环节,为避免学生出现中期倦怠,教师不断提供学习支架,将“结果帮助”转化为“过程帮助”。在成果应用环节,学校将道具研究成果运用于学校趣味运动会,创造劳动价值。看到自己制作的道具在运动会上被广泛使用,并得到大家的认可与喜爱,学生们获得了极大的成就感,进一步激发了参与劳动项目的积极性。

(三)评价着力:知情意行一体

在项目实施前,教师先聚焦劳动项目的目标对学生进行“前测”,了解学生的知识储备、技能水平与劳动态度,为后续教学提供参考依据。在项目过程中,教师围绕劳动任务设置相应的评价指标,从知识掌握、技能运用、情感态度、团队协作等多个维度对学生进行评价。在项自结束时,教师再对学生进行一次“后测”,检验目标达成度,旨在将“扁平”评价升级为“立体”评价。整个评价过程强化分类、弱化分层,尊重学生的个体差异,注重其在劳动实践中的表现、情感体验和思想变化。这种评价方式能全面、客观地评价学生的劳动素养,为学生的发展提供有针对性的反馈与建议,促进学生不断提升自己的劳动能力与综合素质。

在《探索手册》的指引下,学校的劳动课程借由全域保障系统稳步推进,收获了丰硕成果。学生们通过丰富多元的劳动实践,劳动观念得以重塑,劳动技能逐步提升,劳动素养显著增强。下一步,学校将继续完善劳动教育课程,优化《探索手册》,使其更加贴合学生的成长需求与时代发展要求,让劳动教育在学生成长过程中发挥更加关键的作用,助力每一位学生在劳动中绽放光彩,成长为具有创新精神、实践能力与社会责任感的时代新人。

责任编辑|赵庭

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zgde20250715.pd原版全文