文本信息视角下整本书阅读教学的四重机理

作者: 吴周洲1941年,叶圣陶在《论中国国文课程标准的修订》一文中首次明确主张“把整本书作主体,把单篇短章作辅助”的整本书阅读教学理念[]。2017年,《普通高中语文课程标准(2017年版)》的出版,将整本书阅读提到了以单个学习任务群命名的独立地位,以自主、合作、探究性学习为主要学习方式,凸显学生学习语文的根本途径[2。整本书阅读作为实现深度阅读的有效路径,其整体性文本架构与逻辑性内容分布能够系统性重塑学生的阅读思维模式,弥补碎片化单篇教学在思维品质培养方面的局限,对培养学生的高阶思维、文化传承能力和终身阅读素养具有不可替代的作用。基于文本信息处理视角,聚焦文本研究,从文章主旨与文本信息的相关程度分析,笔者建构“核心一次级一边缘一场外"四维信息解构模型。其一,高度相关的核心信息。整本书中位于核心地位的关键信息与单篇教学中主问题所引导的文本信息方向一致,是书籍中关于作者人生哲理的阐释、中心思辨的表达。其二,中度相关的次级信息。次级信息则是主问题涉猎范围之下的子问题所回答的文本领域,是对各篇章段落的中心意蕴的有效阐释。次级信息的解读与探究能够有效地指明通向核心信息的关键路径。其三,低度相关的边缘信息。边缘信息有如其名一般,存在于文本的细枝末节。在教学中,许多教师为了追求高效课堂,往往忽略书中的细微之处。实际上,这些不经意间微弱的光,却照亮着整本书的存在与发生。其四,极弱相关或不相关的场外信息。常规角度对文本信息的划分,往往停留在前三个层次。那些看似毫无关联却能够浮出眼帘、映入脑海的语句、哲理,是真正意义上唤醒读者意识与内心光芒的信息。场外信息能够有效建立与读者的关联,透过文字符号,读出自己的人生。

整本书阅读的信息解读不是按照相关性层度作为逻辑链而存在的。在阅读整本的书时,作为读者的我们可以将在段落篇章所偶遇的次级信息与边缘信息作为学习文本的阶梯,再逐渐领悟到文本的核心信息。由此,整本书阅读教学实践的逻辑阶梯应为:次级信息一边缘信息一核心信息一场外信息。下文笔者结合《青铜葵花》教学实践具体说明。

一、次级信息:梳理子级要素,搭建思维阶梯

按照阅读整本书的一般规律,教师在实际教学时应当让学生酣畅淋漓地阅读书籍,基于感性维度与语言文字进行碰撞,再从逻辑思维的角度,厘清各段落篇章的子级要素,从而搭建文本阅读的旋转阶梯

1.畅读:与书籍初遇

在初次与书籍相遇时,不应产生形式压力,或是针对专题考查,或是期望通过阅读提升应试成绩而开始阅读,而应走入作者所描绘的世界,感知其中的酸甜苦辣。在教学整本书阅读时,教师除了设计各式各样激发学生阅读兴趣的活动,更重要的是给予学生自由、享受的空间,去与书籍中的世界相遇,进而提升学生阅读素养,养成阅读习惯。教师要厘清教学目标背后的核心理念,尽情地让学生畅游在虚构的奇幻世界。例如,在教学《青铜葵花》整本书阅读的前奏时,教师在设计一些吸引学生兴趣的导读活动后,要留下足够的时间让他们读完读够整本书,而不是浮光掠影,为了完成任务草草地读

2.补写:为书籍作序

完成了与书籍的初见,学生心中已经初步熟悉整本书。此时,教师可以设计对篇章标题的补写活动,在标题后面加上冒号,写下一两句能概括篇章的语句。例如,在完成《青铜葵花》一书的初读后,教师可以引导学生为章节写小序。写作时学生要具有读者意识。小序同书籍序言的形式相同,承载着介绍文本中心内容、简谈内心所得、吸引读者阅读后文的功用。如第一章“小木船”,可以补充为:“一条停留在干校与大麦地的小木船,成为故事主人公葵花与意外成了哑巴的青铜之间的桥梁。干校女孩葵花日日那样渴望着对面的大麦地,于是独自踏上了通向新天地的小木船,后来发生了什么故事呢?”

3.制图:现书籍阶梯

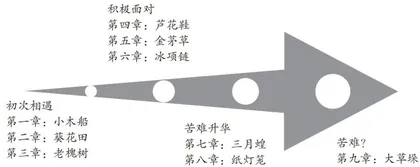

学生对书籍各篇章标题进行小序补充,大多是以诗意文学的符号加以描述,感性思维存在于其中,而形成书籍序列化的逻辑阶梯,还需以制作阶梯图的形式,厘清故事发展的脉络。首先以简练而精确的语言对情节发展进行概括梳理,再按照故事发展的起伏制作情节图。例如,在《青铜葵花》中,对第一章“小木船”的简练概括为:交代葵花与青铜的苦难背景;第二章“葵花田”为:葵花陷入举目无亲的困境;第三章“老槐树”为:葵花选择穷苦的青铜一家。稍加梳理便可得出这三章主要介绍社会背景、两位主人公的苦难来源与两个孤独灵魂的相遇。由此,可以将前三章定位为“初次相遇”(见图1)。

二、边缘信息:对焦矛盾微光,全力破解全文

边缘信息作为散落在书籍各边角、细微处的不易察觉的词句,往往在实际教学及阅读时被读者忽视。阅读是一项讲究方法的行为,不是随意翻翻,目光略过文字便可算作是读完一本书了。如何在讲究效率的同时使学生具有空间自主性的阅读呢?抓住矛盾,就是解决之道。

1.自主阅读,感知矛盾

“矛盾”在文本中主要指的是二者具备一定的逻辑意义冲突,前后不一致等关系。在整本书阅读过程中,教师先出示矛盾的定义,告知学生何为矛盾,再给予学生一定的时间,再次阅读整本书,用批注式阅读的形式对自己心中感到前后不一致,具备一定逻辑缺陷,或是疑惑的字词句进行圈点勾画,初步感知文本中作者设计的矛盾点,激发学生的探究与阅读欲望。

2.方法引进,再见矛盾自主探寻文本矛盾,常常会使大多数学生望而却步,感觉难以发现矛盾。此时,教师可以向学生补充孙绍振关于文本解读的比较还原法(包括艺术感觉的还原、情感逻辑的还原、价值的还原、多种形式的比较、历史的还原和比较、流派的还原和比较、风格的还原和比较)[3。在《青铜葵花》中,第二章“葵花田”是女孩葵花举目无亲的苦难的再次加剧,而作者在描绘葵花父亲去世的一段文字唯美惊人,令人感觉到这里的氛围构造十分矛盾。“一朵朵葵花在碧波荡漾的水波上,令人心醉神迷地开放着他忘记了自己是在一只小船上,忘记了自己是一个不习水性的人,蹲了下去,伸出手向前竭力地倾着身体,企图去够一张离小船最近的葵花,小船一下倾覆了。”同时量词的选定也存在一定的矛盾,前部分的葵花均以“朵”作为单位,而葵花父亲在够那最后的葵花时,为何作者以“张”字作量词修饰,难道“朵”不是更加贴切吗?学生对文中的点点滴滴都可以借助文本解读的方法发觉矛盾、还原矛盾、解读矛盾。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxgl20250508.pd原版全文

3.探读文本,破解矛盾

在文本解读方法的加持下,学生能够独立自主地探究文本中的矛盾点,从而以小见大,挖掘作者写作背后的深层意蕴。例如,《青铜葵花》中描写老槐树下解决葵花归属问题的段落时,为何葵花在众人之下选择了所有人都不建议的贫困潦倒的青铜一家,而不是走向大麦地最富硕、最有能力的嘎鱼家?联系故事的发展,许是嘎鱼与葵花初次见面便作为捣蛋小子将葵花捉弄得孤零零地留在水面上,而救她于水火中的却是那个陌生的牵着牛的哑巴男孩青铜;许是在面对是否接纳葵花的问题时,嘎鱼家虽富硕却精于计较,日落之时都未能果断下决定。而青铜一家却明确“这闺女,我们家要了”,砸锅卖铁,自己过苦日子也愿意好好接纳这个闺女。无论从哪个细节与角度,作者都在暗示着葵花与青铜两个孤独灵魂必将走到一起。

三、核心信息:走进故事高潮,感知文本底蕴

文本的核心信息是与整本书主旨联系最为紧密的信息。篇章乃至整本书的核心信息,均是作者盼望通过文字抒发内心的人生所得与感叹,或是对社会层面的呼吁与批判。教师在引导学生把握文本核心信息时,遵循一定的逻辑规律是必然的选择。对文本核心信息的解读,需要经过三个系列化的逻辑过程。

1.推断核心:呈现阶梯性思辨

文本信息无论位于何处,文字符号是什么,信息相关性有多紧密,均指向作者的心中所感。细细观察,字字句句均是核心信息的显性、隐性表征。教师可以引导学生通过对次级信息与边缘信息的解读分析自然过渡到对核心信息的推测。在《青铜葵花》一书中,学生在总结篇章关键信息与绘制情节发展图时便会察觉到,九个小标题与四个大标题均与“苦难”二字有关。如“初次相遇”是由于两个孩子都是苦难而孤独的灵魂得以相识相知。“积极面对”的对象是苦难,芦花鞋、金茅草、冰项链均是青铜葵花一家为了孩子、家人过上更好的生活,而积极面对层出不穷的苦难。“苦难升华”则是面对三月的蝗灾与奶奶的离世,物质与精神的苦难达到了青铜葵花一家难以承受的新高度。

2.验证核心:补充文体性知识

学生按照阶梯化序列推测出了各自心中的核心信息,而能否直接判断他们的推测是正确的核心信息,显然是需要验证的。每一位读者心中都有不同的感触与视角点,所得出的核心信息就会有差异。由此,教师应当补充关于书籍的文体性知识,从文体的逻辑视角解读核心信息。《青铜葵花》的文学体裁为小说,小说最显著的特征便是故事的发展脉络分为开端、发展、高潮、结尾。高潮是整本书故事发展矛盾情节最具突破性的部分,在此处探寻作者的中心哲思是最佳选择。因此,在做推断分析后,教师可以补充文体性知识以验证核心信息,为最具逻辑性、严谨性的推理提供阶梯。

3.解读核心:摸索哲思性符号

核心信息在推测层与验证层下得出后,便进入对文本核心信息的解读。学生在推测层已经通过次级信息与边缘信息的逻辑阶梯了解到关于“苦难”的文本主题,同时在验证层瞄准故事发展脉络的高潮点“苦难升华”对核心信息进行了证实,从而确定了“苦难”为《青铜葵花》一书的主题。文中的“苦难”是如何造成的?主人公又是如何应对的?作者写“苦难”的目的是什么?教师从概念解读的三条路径出发,接续解读书籍的核心信息。学生可以得出:“苦难”是由于外在的社会环境、生活环境与内在的身体残障、心灵孤独所形成的。“苦难”具体呈现为两位主人公贫瘠的物质生活和饱受歧视的精神苦难。可父辈们却顽强奋斗,仍是以芦花鞋赚余钱过年、用金茅草建造新房子、造冰项链感受幸福生活。作者曹文轩指出:“儿童文学是给孩子带来快感的文学,这里的快感包括喜剧快感,也包括悲剧快感”5,其目的是为了修养孩童的心性,磨砺其人生品格,使其具备坚韧自强的国民性。因此,《青铜葵花》一文的核心信息是:作者刻画了面对物质苦难与精神苦难双重挑战却仍然积极向上、勤俭奋进的先辈生活,旨在激励现代儿童砥砺心智,使其具备坚韧自强的国民性,为祖国繁荣富强而坚毅前行。

四、场外信息:联结多维思考,形成惟一所得

场外信息作为与文章主旨相关性程度极弱或是不相关的信息,在整本书阅读时都常有被忽视的情况出现。但场外信息不同于前三层信息维度,它是基于读者自身的个体经验与感受所形成的独特品悟与收获。在整本书阅读时,从学生独乐的分享转向思维激撞之下的众乐探析,最后结合众乐所思形成个体独有的阅读体验。

1.分享独乐,洞察因果

学生在阅读完整本书后,由教师组织读后交流活动,让每位学生分享书中产生共鸣最深、灵魂震荡最烈的文字片段,并谈一谈内心的体悟与选取的原因。在《青铜葵花》一书中,会有孩子为“纸灯笼”一节嘎鱼一家前后的行为变化而动容。在本书中鲜有作为反面立场描写的人物,尽管嘎鱼一家在大麦地乡亲们眼中一直是村子中的另类人:他们纵容鸭子吃掉青铜一家过年的希望一一茨菰、蛮横不讲理地污蔑青铜偷了他们家鸭子、欺负葵花。但奶奶临近去世卧床时,嘎鱼一家却送来了两只鸭给奶奶补身子,甚至包括一只能下蛋的母鸭。这足以说明嘎鱼一家心底深处仍然具有善良而乐于助人的品质。

2.聚焦众乐,思维碰撞

“独乐乐”的品味分享后,学生所节选的文字片段会存在一定重合,但他们对同一文字所产生的共鸣会有所不同。由此,教师可以举行一次小型的“众乐思辨会”活动。学生可以尽情诵读文字,进而表达自己的观点与哲思,激发思维碰撞,头脑风暴等效应。例如,面对最后一章“大草垛”的延伸思辨,部分学生会持有如下观点:最后一章以“大草垛”为中心词,实际上,“大草垛”指的是青铜在与葵花分离后长久不愿离去,独自疗伤的地点。作者想要将“苦难”的主题进一步深化至新高度。而另一部分学生认为:葵花在城市生活后脱离了贫瘠的生活环境,也许会在成长为更加优秀的人后再去见青铜一家。青铜在经过苦痛后失声,又在历经更大的伤痛后转而得以恢复,难道不会有塞翁失马焉知非福的幸福感?随着对故事的持续深入思考,学生能在场外进行充分的联想与想象,在文本召唤下,进行小说人物心理的补白,并实现成长性启示的迁移。

3.回味整本,收获惟一

对整本书进行完整的回味与体悟是基于个人分享与众人思辨之后的应然路径,能够有效地将自身的思考与集体的思维进行碰撞,进而进发出新火花,从而内化于心。例如,部分学生会在阅读完《青铜葵花》故事后,结合自己的人生体验感受到:如今的衣食无忧与均等的教育机会,这些曾经被现在的孩童们看作是应然的存在,实际是先辈们努力斗争的结果,从而更加珍惜现有的幸福生活,砥砺意志,成长为祖国所需要的人才。

综上,基于文本信息“破”与“立”的视角展开整本书阅读教学,就是基于文本信息的视角展开对整本书的要素结构分解。在这个过程中,师生深入挖掘各板块所独具的优势,从而设计具有螺旋式上升的递增路径,形成整体大于部分的积极效用,给予一线教学更具操作性、实效性、逻辑性的整本书阅读教学新路径,使学生知识习得的过程成为能力发展的过程,呈现出共生、并进、交融的状态。

参考文献

[1]叶圣陶.叶圣陶语文教育论集[M].北京:教育科学出版社,2015:54.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2017:8.

[3]孙绍振.文本分析的七个层次[J].语文建设,2008(03): 4-8.

[4]曹文轩.青铜葵花[M].南京:江苏少年儿童出版社,2014:39.

[5]曹文轩.青铜葵花代后记《美丽的痛苦》[M].北京:人民文学出版社,2010:260.

[责任编辑:陈国庆]

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxgl20250508.pd原版全文