美术教学中文化理解的三维建构

作者: 谢宇松《义务教育艺术课程标准(2022年版)》提出,艺术课程要培育学生的审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解等四大核心素养,其中文化理解以正确的价值观引领审美感知、艺术表现和创意实践[1。这意味着,义务教育阶段的美术课程应指向学生文化理解的发展。在小学美术课程中,促进学生文化理解需要厘清三个问题:一是作为素养的文化理解是如何构成的?二是作为实践的文化理解有何特性?三是促进学生文化理解的教学应具备哪些基本要素?

一、美术教学中文化理解的水平框架

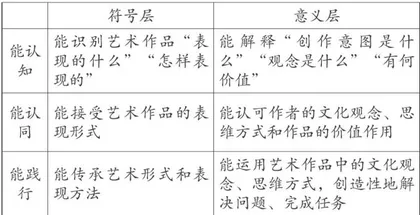

作为素养,“文化理解是对特定文化情境中艺术作品人文内涵的感悟、领会、阐释能力"2]。可见,在美术课程中,文化理解的对象是艺术作品,它既可以是某一类艺术形式,也可以是具体的艺术作品。作为一种符号,艺术作品由“符码”和"符指”构成[3,其中,“符码”即符号层,是指作品中外显的形象和语言形式;“符指”即意义层,是指作品中内隐的作者意图和作品价值。新课标修订组认为文化理解有三个层次,分别是文化认知、文化认同、文化践行[4,其中,文化认知是对文化的体认和感知;文化认同是对文化的认可和接纳;文化践行是对文化的传承和创新。这样,艺术作品的两个层面和文化理解的三个层次就构成了美术课程中文化理解的水平框架(见表1)。

横向上,文化理解需要贯穿对艺术作品符号层和意义层的理解。其中,对符号层的理解就是对形象所表达的内容情节和语言所呈现的组织结构的理解;对意义层的理解就是对作者的审美倾向、情感态度、思想观念、精神追求和作品自身的价值贡献的理解。纵向上,文化理解需要学生具备对艺术作品认知、认同和践行的能力。其中,能认知就是能识别艺术作品“表现的什么”“怎样表现的”,能解释“创作意图是什么”“观念是什么”“有何价值”;能认同就是能接受艺术作品的表现形式,能认可作者的文化观念、思维方式和作品的精神价值;能践行就是能传承艺术作品的形式和表现方法,能运用其文化观念、思维方式,创造性地解决问题、完成规定的任务。

从横向看,停留在符号层的理解是一种浅层的文化理解,只有当理解的触角深入到意义层,才有可能实现对文化的深层理解。从纵向看,如果学生对文化的理解只停留在能认知的层次,那么这种理解也是一种浅层的理解;当学生能认同时,文化理解就达到了中层水平;当学生能践行时,文化理解才有可能达到深层水平。把横、纵两个向度交织在一起可以发现,只有学生把文化理解(实践)落实到能践行的意义层,即“能运用艺术作品中的文化观念、思维方式,创造性地解决问题、完成任务”,文化理解(素养)才能得以深度发展。因为指向意义的文化践行本身就体现了一种积极向上的生命自觉,期间,他们不仅能获得作品的符号信息和作品本身的意义,更能获得自我生命的意义。

二、美术教学中文化理解的实践特性

作为学习实践,“文化理解是人在文化活动中对主体与对象的相互联系、内容与形式的审美特性及规律的认识、领悟或把握”5,其在过程中至少会涉及认知、情感、方法三个维度,分别呈现以下特点。

1.认知维度:文化理解是关联作品的结构化理解

杜威认为,理解就是“把握住事物的意义”。在美术课程中,“事物”指的是“艺术作品”,其承载的意义包括反映艺术家主观意图的意向义、表达方式所产生的表达义、审美活动中读者和历史所赋予的生成义,每一项意义都栖居在看得见的作品符号之中,它们相互关联,构成艺术作品的整体意义。因此,在认知上,指向意义的文化理解应采用关联作品的结构化理解。关联作品的结构化理解主要有两个层次:一是理解作品的表层结构,即把内容题材、语言形式、作者流派等信息结合起来思考,建立作品各符号之间的联系;二是理解作品的深层结构,即把作品与作者、世界、读者等因素结合起来思考,建立作品与作者意图、作品与社会价值、作品与自我发展的联系,从而整体把握作品的意义。

2.情感维度:文化理解是主客共情的融合性理解

在把握作品意义时,要把艺术作品视作有生命的他我,把文化理解视作学生自我和作品他我的情感交往,采用主客共情的融合性理解,即学生潜人到作品深处,洞察作品的形成过程,触摸作品的思想感情;同时学生把自己的情感投射到作品中,把自己的内心世界与作品的情感世界交融在一起,形成“视域融合”,产生价值认同。主客共情的融合性理解在实践中有三类表现:一是以情认知,即学生根据情感有选择地进行文化认知;二是以情认同,即学生按照情感自觉进行文化接纳;三是以情践行,即学生在情感支配下进行文化实践。

3.方法维度:文化理解是身心合一的领悟式理解

杜威通过研究发现,理解的方式必须是“领悟”。新课标修订组也明确,文化理解应是“和感知、情感、想象等心理因素交织在一起的、领悟式的理解”,其中,感知源于身体活动,而情感和想象则是伴随身体活动的一种心理反映。因此,在方法上,指向意义的文化理解应采用身心合一的领悟式理解。在美术课程中,身心合一的领悟式理解需要学生全身心地卷入到对艺术作品的诠释中,通过“体验一反思”的身心活动循环,形成对艺术作品意义的个性化领会和“对自身生命意义的亲知亲证"。其中,体验就是学生带着某种情绪或期待对艺术作品进行感知、阐释和再创造,在认识艺术作品的同时实现对自我生命需求和自我价值的体认;反思就是学生在身体直感的基础上对艺术作品意义的提炼、明晰和吸纳。

三、美术教学中文化理解的教学要素

文化理解的教学就是要通过教学帮助学生理解艺术作品的意义。威金斯等认为,观念“能够使离散的事实和技能相互联系并有一定意义”[,可见,意义是在观念的作用下形成并呈现出来的,因此,文化理解的本质是对文化观念的理解,而提炼观念、情境还原、审美探究、转化观念是促进文化理解不可或缺的教学要素。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxgl20250510.pd原版全文

1.提炼观念:确定文化理解的核心

美术学科中的文化观念是反映艺术作品符号之间、艺术作品与世界之间、艺术作品与人之间有机联系的规律、关系和原理,是“富于理性内容的审美意识形态”,是“感性与理性、个别性与一般性、模糊性与规范性的有机统一体”]。在新课标中,美术课程分学段设置了20项任务,明确了每一项任务中需要学生理解的学段观念,在设计教学时,要在学段观念的观照下,结合教材中的任务要求和学生已有的“前理解”进行不同元素间的关联性思考:一是同类作品相关联,思考“此类作品的表现形式有何特点”;二是作品与作者相关联,思考“作者为什么要这样表现”;三是作品与学生相关联,思考“欣赏或创作此类作品对于学生而言意味着什么”。综合上述思考,就可以提炼出适合学生理解的核心观念。

以“鸟的纹样”为例,本课属于第二学段“表达自己的想法”的学习任务范畴,其对应的学段观念是“美术是认识与表现自我和他人的重要方式”2]。本课的教学任务是“创造鸟的纹样”,在确定此课的核心观念时需要进行以下思考:一是把真实的鸟与不同时代、不同形态、不同风格的鸟纹联系起来,思考“鸟的纹样有什么特点”,从而归纳出“鸟纹设计就是有规律地对鸟的外形、花纹、颜色进行变化”,其对应学段观念中的“重要方式”;二是把独特的鸟纹与对鸟的感受结合起来,思考“设计师为什么要这样创作”,从而发现“独特的鸟纹设计是为了表现‘自己(设计师)对鸟的独特美感”,其对应学段观念中的“认识与表现他人”;三是把创造鸟纹与“自我(学生)结合起来,思考“设计鸟纹意味着什么”,从而领悟“设计鸟纹可以表现自己的感受、情感、心境”,其对应学段观念中的“认识与表现自我”。综合以上思考,提炼出本课所需要理解的文化观念一“鸟的纹样可以通过有规律的变化来表现特定的美感,表达自己的情感”。

2.情境还原:创设文化理解的场域

情境还原就是教师结合教材寻找与文化观念适切的生活原型,把文化观念表征化、具象化、初始化,从而建立起文化理解的场域。一个好的情境,至少要具备三个要素:背景、角色、任务。背景就是说清学生在什么场景下学习,它明确了生产文化观念的场景和条件,能让学生感受到学习的价值和兴趣;角色就是说清学生在学习中是“谁”,它明确了应用文化观念的身份和立场,能让学生产生代入感,吸引学生投入到学习中;任务就是说清学生要做什么,要做到什么样,它明确了应验文化观念的成果和要求,其中隐含着文化观念形成所需要的思维方法和关键步骤,也关系到学习的复杂程度。

在美术学科中,文化理解的方式可以是文化研究、文化创作、文化评论等,据此,我们可以把文化观念还原为以下三种情境。(1)研究类情境,主要是通过比较不同审美取向的艺术作品,概括出文化符号的本质和关键,形成以观念为核心的文化视角。如,“博物馆收藏了一批以鸟纹为题材的艺术品,它们各不相同。为了方便游客观赏,作为博物馆研究员的你们,需要研究这些鸟纹的外形、花纹、颜色,判断其中的美感,分析其中的设计规律,并把研究结果作为此艺术品的介绍。”(2)创作类情境,主要是通过创造新的艺术形象或作品,活用相关技能,理解文化观念的现实意义。如,“博物馆正在策划以‘鸟’为主题的文创产品展,目前已经订制了一批生活用品,作为设计师,现在需要你们在这些生活用品上面设计鸟纹并展示。”(3)评论类情境,就是调用文化观念对同伴的学习表现进行判断和评价,实现文化观念的意义增值。如,“作为文创评审委员会的评审委员,请你结合设计师的设计意图,对他们的文创产品进行评价,并为入围作品写一条推荐理由。”在实际教学中,可以串联这三类情境,构成情境族,形成不断进阶的文化理解场域。

3.审美探究:亲历文化理解的过程

审美探究就是学生根据特定的任务情境对艺术作品展开一系列审美性的文化理解活动,在任务活动中建立起作品、作者和自我的关系的过程。从知识角度看,一方面,审美探究是文化观念的运用过程,学生在文化观念的作用下探究艺术作品,完成学习任务;另一方面,审美探究是对文化观念的领悟过程,学生在任务探究的过程中积累审美经验,形成文化观念。从行为角度看,审美探究通常与感知、情感、想象、创造等因素相结合,不仅需要对艺术作品进行分析和推理,更需要把它视作有生命的个体,与之交往,产生共情,在共鸣中体味其意蕴。

审美探究一般需要经历解构作品、对话作者、体验意义三个理解阶段。(1)解构作品,就是围绕“表现什么”“如何表现”感受艺术形象,解码艺术语言,形成对可见符号及其内在关系的认知。如研究鸟纹时,首先,引导学生整体感受“画的是一只怎样的鸟”,让学生建立“华丽”“灵动”“可爱”等审美直觉;接着,让学生分析“鸟纹有什么特点”,引导学生发现外形、花纹、颜色等的变化规律,从而让学生认识鸟纹的基本知识和设计技法,初步建立起形象、语言和审美倾向之间的内在关联。(2)对话作者,就是围绕“为何表现”解读创作背景,探秘作者视域,阐释内容题材和形象语言背后的主观意图。如研究鸟纹时,可让学生带着“艺术家为什么喜爱画鸟纹”的问题阅读相关知识卡,了解艺术家表现鸟是为了寄托吉祥之意;带着“为什么不同的艺术家画的鸟纹,样子和方法都不一样”的问题比较真鸟照片和鸟纹作品,发现“不同的鸟有不同的美感”“不同时代的艺术家有不同的审美倾向”,从而理解“鸟纹就是通过有规律的设计来表现特定的美感”。(3)体验意义,就是围绕“有何意味”全身心地投人艺术活动,在具身实践和情感交往中把握艺术作品的精神。体验意义主要有三种类型。一是角色体验,指模仿作品角色和作者身份,从多个视角体会作品蕴含的意义,如探究齐白石的《荷塘蛙声图》时,可以让学生模仿蛙的动作、表情,从蛙的视角体会荷塘世界,还可以让学生把自己想象成齐白石,演一演他看池塘时的样子,从作者视角体会荷塘逸趣。二是语言体验,指模拟作者的艺术语言,体味艺术形象的生趣和作者的意图,如探究《荷塘蛙声图》时,可以让学生模拟齐白石的笔墨画一画荷塘、青蛙,想一想每一笔的用意,体味笔墨与形象表现、作者意图的关联。三是创作体验,指运用艺术作品中的思想观念解决真实问题,在感受观念价值的过程中认同其意义,如在学生初识“笔墨可以表现事物,表达自己的感受”后,可以设计如下活动:“学校的文创台历中少了小荷塘的身影,请你用齐白石的笔法为学校里的小荷塘画像,并把它印在台历上”。学生通过创作活动切实感受学习价值和自我价值,在解决问题的过程中深度理解其观念意义。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxgl20250510.pd原版全文