小学数学复习课的教学转型与实践理路

作者: 蒋敏杰

小学数学复习课是帮助学生查漏补缺、沟通联系、丰富理解、提升思维的重要课型。但当前对复习课的深入实践不多,有些教师甚至在潜意识中怕上复习课,复习常常被异化为数学概念的简单罗列与再练习。认知再构、思维进阶、品格形成、情感表达等本应属于复习课的功能逐步淡出了学习活动。一节好的复习课应有什么、要转变什么、教师如何引领学生经历高质量复习过程,内化学习并提升认识,获得有价值的体验、感悟等,值得我们研究实践。

一、内容分析,明晰复习课的教学内容

复习重在唤醒学生对先前学习的知识、经验及方法的记忆,使之更为有序、系统。细读各版本小学数学教科书,从内容编排看,无论是单元复习还是期末复习(毕业总复习)基本包含三个板块:知识整理、练习应用、评价反思。教科书重视引导学生对所学知识进行自主、系统的整理和回顾,形成清晰的知识框架;重视数学知识的应用,指导学生识别并弥补知识理解中的漏洞和薄弱环节,在练习环节,强调温故知新,引导学生在不同情境中应用知识解决实际问题,确保知识的完整性和准确性;重视问题的思考、方法的建立,在丰富的情境中进行知识的迁移与拓展,提升解决问题的能力;重视问题意识、思考能力的培养,注重自我学习反思及良好情感表达。

基于此,作为知识学习后的关键环节,与新授及练习相比,复习课的教学逻辑需体现如下特征:其一要体现从知识点到认知结构的整体建构。如果说新授教学以知识点为单位,一次教学解决一两个知识点,那么复习课则需要帮助学生梳理、联系各知识点,将散点的知识串成线。比如“平移、旋转与轴对称”单元复习时,教师要围绕“图形的运动”主题,引导学生深入理解不同图形运动及其特点,比较相同与不同,进一步明确方向、距离等要素,使学生厘清知识的来龙去脉,重温重点、难点,完善知识体系。其二要体现从知识理解到方法建构的思维进阶。适当呈现“问题情境一揭示联系一建立模型”的过程,借助多样练习,满足巩固、应用、拓展的学习需要,培养学生抽象、推理、建模等能力。比如“平面图形面积”复习时,学生梳理各平面图形面积的推导,建立图形联系后,教师可引导学生结合图式探究发现:各平面图形间可进行相互转化,且平行四边形、三角形、圆等面积计算都可归纳为两个相关量相乘的积,突出转化思想、归纳思维等,为后续研究弧长及扇形面积等内容提供认知经验。

教材内容设计提示我们,复习课教学既要注重知识整体性、结构化,强调自主梳理、修正和拓展所学内容,还要帮助学生感悟方法,增进知识理解,培养归纳、概括能力,提升解决问题的能力。

二、现象扫描,明确复习课的教学逻辑

1.从知识罗列走向内在关联

纵观当下的数学复习课,在知识整理中通常要求学生以思维导图整理与回顾单元(学期)学习内容。思维导图利于学生主动整理、呈现单元知识。但知识梳理不能停留在固化的知识罗列,如果没有沟通单元(主题)内知识间的联系,没有从整体加以研究,缺少核心知识的关键结构,那么复习内容仍只是外在的碎片化知识,难以形成横向和纵向的逻辑链,使知识由“厚”变“薄”。比如“长、正方体”单元知识整理,教师可以以图形认识及测量的逻辑顺序为线索,让学生在对比中厘清知识脉络、内在方法,实现整体建构,并聚焦思维导图,提出逐层递进的问题引导思考:

(1)长方体和正方体的特征,表面积、体积计算公式分别是什么?我们是怎样观察、研究推导的。

(2)结合长、正方体特征,它们之间还有什么关系?联想一下,以前哪一组平面图形也有这样的关系表达?

(3)长、正方体表面积、体积的实际问题中有哪些问题类型,有哪些变化,要注意些什么?

(4)像这样高与底面垂直的立体图形称为直柱体,结合 V = s h ,你还能试着推想三棱柱的体积计算方法吗?还可以求怎样的立体图形体积。

在知识梳理中厘清结论性知识,可以聚焦立体图形的共性特征,沟通内在结构进行整体设计,加深学生对立体图形体积计算的理解,实现知识、方法的有机贯通。

2.从散点练习走向模型建构

复习课中练习是重要内容,教师为了解决“讲过的题会,没讲过的就不会;题自稍微一变,就不会”等问题,常以题量、题型为先,即练各种类型的题,以确保学生做过、会答,这种偏差是造成练习低效的主要原因。首先复习中的练习是必要的,但需紧扣目标,把握练习的度与质,凸显对知识本质的理解。比如“数的运算”毕业复习时,教师以题组方式呈现整数、小数、分数加减运算,练习不仅要帮助学生回忆算理及运算方法,更要注重算理比较与算法沟通,获得对运算一致性地理解,在明理中通法,理解并建构运算的一般模型(加减运算的本质是相同计数单位个数的不断累加或递减)。

其次,练习后及时地反思总结同样关键。反思总结的过程是学生再思考、再认识的过程,这个环节重在帮助学生经历由“题”到“法”的复习过程,注重归纳,建立通性通法,感悟思想方法。比如完成如下练习后展开指向解题策略的反思:

(1)将三张边长6厘米的正方形邮票并排摆成一个长方形,长方形周长是多少厘米?(2)在一个长10厘米,宽6厘米的长方形上剪去一个最大的正方形,剩余长方形的周长是多少厘米?(3)在长8厘米,宽5厘米的长方形上剪去一个边长2厘米的正方形后,这个图形的周长可能是多少厘米?

反思问题:解题时,你觉得哪个步骤很关键?需要用到哪个策略帮助你思考?

通过比较沟通,学生认识到画图能直观呈现问题及过程,是解题的重要支架。优化练习设计、做好练习反思,能引导学生在面对不同的问题情境时,运用合适的思维方法思考、分析、解决问题,掌握画图分析、分类思考等方法,逐步实现闻一知十、触类旁通,建立数学模型,有效迁移运用到同类问题的解决中。

3.从知识学习走向品格形成

复习课从本质上讲是学生生长知识、生成思维、增长智慧的过程,但当下的复习课更注重知识,评估学生理解、掌握知识的程度。我们需要深人思考的是,复习除了评价知识掌握还应有什么,李士指出:“复习要使学生已学的知识得到完整的组织,便于学生一揽子把握,给予学生学习新知识的智力工具,培育他们新意义的生长力。"这种"生长力”,除去学科本身,还应包括独立分类梳理知识的能力,学会与同伴学习交流的能力,学会与教师、与学习材料进行深入对话的能力,能够借助具体问题的分析,尝试提出猜想、建立联系、验证结论,能够个性地学、思、辩,养成发现问题、探究问题的能力,最终形成积极的学习情感、学习品格。比如在圆单元复习中,教师可以以“圆的自述”为主题,组织学生围绕“圆的认识”“圆的周长和面积”“圆的应用及设计”等开展研究述评,引导学生从图形研究的视角,分享学习的知识、研究的过程(成功或失败的经验)应用的方法(联系、转化)建立的新理解(生活中的圆)等。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxgl20250514.pd原版全文

三、路径探索,构建复习课的实践理路

1.精选素材,促进沟通与探究

好的复习在厘清教学逻辑外,精选复习素材、构建复习主题也是重要内容。以复习中的练习为例,丰富问题情境,设计一题多问、题组对比,提供有梯度的练习等,都能增强学生在复杂情境中识别、分析问题的能力,促进学生在解决问题中发展思维,提升应用意识与探究能力。如在“正比例和反比例”单元复习中,笔者设计如下一组练习探究:

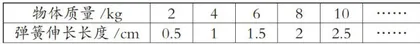

一根弹簧挂上物体后长度会伸长,物体的质量与伸长的长度如表1:

(1)物体的质量与弹簧伸长的长度成正比例吗?为什么?

(2)如果挂上质量是5千克的物体,弹簧应伸长多少厘米?要使弹簧伸长4厘米,应挂上多少千克的物体?

(3)像这样,请以“底面积为15平方厘米的圆柱体烧杯”为背景,设计一个有关正比例的数学实验。

本练习通过分析统计表中的数据,一方面,帮助学生复习正比例的意义及判别;另一方面指导学生在知识应用中进一步提升对数量之间的关系(函数)及其图像的认识。自主设计正比例应用的新情境,拓展了知识应用,使复习的知识更具整体性、结构化。

构建复习主题能帮助学生更好地进入复习专题,构建知识结构。如“平面图形与立体图形”总复习中,可设计“玩转图形”主题,引导学生在学习各图形特征、表面积(面积)及体积计算公式后,聚焦平面与立体,开展图形的“切”“合”(周长、面积、体积变化及截面)“转”(平面与立体)“拼”(图形拼组及规律探究)等活动,让学生扎入数学研究之中,感悟探究之美,发展空间观念、推理意识,增强他们乐探究、能发现的数学品质。

2.以问题驱动学生积极思考

复习课中高质量的问题,能驱动学生积极主动思考,在探索、辨析、比较中沟通联系,加深对知识本质的理解,是破解“炒冷饭”“习题课”等教学偏差的重要手段。在问题设计中要综合考虑知识的不同表征及作用,借助问题思考,直入知识本质及联系,帮助学生形成以整体、结构视角看待事物的思维方式。

在指向数学概念、原理等的陈述性知识复习中,可通过解构、比较等问题方式,引导学生在活动中感悟意义、联系。如在“数的认识”(总复习)中,感悟数的概念本质上的一致性是关键,教师可设计问题情境,借助数轴等工具,引导学生对自然数、分数和小数的共同意义进行抽象、比较,帮助学生在联系中理解所有的数都是通过“1”的累加和均分逐步产生,并以相同计数单位的累加统摄“数”的计数,从而整体立意,揭示知识本质及知识间的联系,建立知识体系,促进思维进阶[3]

在指向问题的程序、步骤等程序性知识复习中,可丰富知识的应用场景,引导学生在问题解决中理解意义、选择方法。如在“解决实际问题”(总复习)中,感悟解决问题的一般步骤,建立数量关系,发展代数思维是关键,教师通过一题多解、专题研究等,帮助学生提升认知:设计题组,借助问题“分析、比较问题,适合口算、笔算还是估算?”引导学生合理选择运算方法;建立专题,借助问题“解决这些不同的问题中,都采用了怎样的方式帮助整理、分析数量关系?"引导学生归纳类比,灵活应用画图、列表等工具解决不同类型问题;归纳分析,借助问题“如何解决问题,一般用到哪些策略,请举例说一说"引导学生回顾、反思各类问题的解决过程,形成通性通法。

在指向思维的策略、方法等策略性知识复习中,教师要设计富有挑战性的问题,促进学生在感悟应用中发展数学思维,形成积极的数学体验。如“图形探究”专题中,应用平面图形内角和研究经验,探索平面图形的外角和:

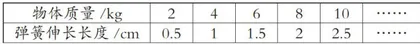

多边形的边与它邻边的延长线组成的角就是多边形的外角。如图1所示, ∠ 1 、 ∠ 2 、 ∠ 3 是三角形的三个外角, ∠ 4 、 ∠ 5 、 ∠ 6 、 ∠ 7 是四边形的四个外角。

(1)仔细观察图中三角形各内角与外角的关系,你能想办法推算出三角形三个外角的和是多少度吗?

(2)画一画,算一算,四边形四个外角的和是多少度?五边形呢?

(3)根据上面的发现,你有什么猜想?

3.借助经验与错误引领学生反思再构

经验与错误反映了当下认知及其思维的状态,合理应用经验,学会挖掘并转化错误中的合理成分是查漏补缺,提高复习质量的重要载体。用好经验,即帮助学生将散点的知识技能、经验方法等进行再构,从而深化思维,如在“因数和倍数”单元复习中,针对概念多且抽象,常会忽视整体的问题,教师可采用知识渐进的建构方式,帮助学生从数的概念出发,引申出因数、倍数、质数、合数等零散概念,再由因数、倍数两个主干概念串起整个单元概念体系[4。以知识经验生长为序,突出关联带来的整体感,能帮助学生集零为整,感悟结构,整体把握知识体系。

分析、改正错误是指导学生复习的另一途径。学生的错误表现为知识掌握不准确、应用不灵活、方法混淆,还有审题、计算错误等,深度分析错误,引导学生从错误中汲取经验及方法能增强学习动能。如下题的分析,可指导学生结合运算中的数据特点,合理判断计算结果,发展运算能力:“同学们在学校的‘开心农场’种植西红柿。一共种植了12行,平均每行187株。王丽计算了总株数: 1 8 7 × 1 2=1 7 5 8 (株)。她计算的结果正确吗?除了交换两个乘数的位置再乘一次,用除法进行验算等方法进行判断外,你还有其他判断计算结果是否正确的方法吗?”当学生能从积的个数、积的位数等实施判断,“如何进行多位数乘法,需要注意些什么”的学习反思将有更为鲜活的案例支撑,为复习增效赋能。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxgl20250514.pd原版全文