指向地理实践力培育的初中地理跨学科主题学习实践探究

作者: 林芷彦地理实践力,指人们在地理实验、社会调查、野外考察等地理实践活动中所具备的行动力和意志品质。地理课程要培育的核心素养,主要包括人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力等方面,这些方面是一个相互联系的有机整体。但在教学实践中,受时间和空间的限制,教师往往将主要精力放在学生知识的掌握和技能运用的提升上,而忽视对学生地理实践力的培育,致使学生难以将所学知识迁移到实际生活问题的解决中。《义务教育地理课程标准(2022年版)》(以下简称“《义教地理课标》”)指出,地理课程跨学科主题学习是“基于学生的基础、体验和兴趣,围绕某一研究主题,以地理课程内容为主干,运用并整合其他课程的相关知识和方法,开展综合学习的一种方式”。这种教学方式强调打破学科藩篱,围绕真实问题整合多学科知识,培养学生的综合思维和问题解决能力,是提升学生地理实践力的有效途径。下面,笔者先分析跨学科主题学习与地理实践力培育的适切性,再具体阐述如何在初中地理跨学科主题学习中培育地理实践力。

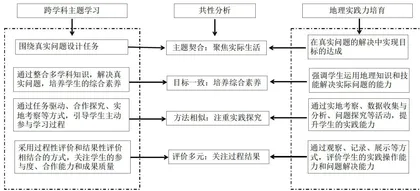

一、跨学科主题学习与地理实践力培育的适切性分析

地理跨学科主题学习具有真实性、综合性、活动性和发展性等特点。真实性是指在进行主题选择时要贴近学生的实际生活,如可从环境保护、区域发展、乡村振兴等方面进行选题,让学生在真实的环境中感受地理现象。综合性是指在内容上强调整合多学科知识,以培养学生包括知识整合能力、问题解决能力、创新思维等在内的综合素养。活动性是指注重学生的主动参与和亲身实践,通过创设与地理实践相关的情境,使学生在解决问题的过程中增强社会责任感,并在分工合作中培养团队协作和沟通能力。发展性是指要运用多元评价了解学生对知识的融会贯通程度、学业成果的完成质量以及课堂活动的参与度,引导学生将所学内容进行迁移,培养学生可持续发展的意识1

地理实践力不仅是地理核心素养的重要组成部分,而且是核心素养其他方面的具体运用和检验手段。指向地理实践力培育的地理教学通过实践将区域认知、人地协调观及综合思维落实到真实问题的解决中,引导学生从人地关系角度思考问题,提升问题的解决能力,并基于观察、记录、展示等方式对学情进行评价,以及时调控教学。

跨学科主题学习与地理实践力培育在主题、目标、方法和评价上具有高度适切性(如图1所示),实施跨学科主题学习能够有效培育学生的地理实践力,提升学生的综合素养与问题解决能力。

二、指向地理实践力培育的初中地理跨学科主题学习实践

跨学科主题学习的实施路径可以归结为“三段五步”:“三段”即准备阶段、实施阶段、总结阶段;“五步”即精选主题、明确任务、实践探究、成果展示、评价反思。其中,准备阶段包括精选主题、明确任务两步,实施阶段包括实践探究、成果展示两步。在实施跨学科主题学习时,教师可遵循以上路径,融合多学科知识,帮助学生搭建起地理知识与现实问题之间的桥梁,发展学生地理实践力等核心素养。下面,笔者以“我为径山茶代言”跨学科主题学习为例进一步阐述“三段五步”模式的实践运用。

(一)立足实际,精选主题

在地理跨学科主题学习中,主题的选择要围绕地理学科核心知识,基于学情,挖掘生活素材。这样有助于将教学内容延伸至真实的生活情境中,调动学生的积极性和主动性,进而引发学生的深入思考。《义教地理课标》在“课程目标”部分指出,地理课程应使学生“增进热爱家乡、热爱祖国的情感,形成人类命运共同体意识”。径山茶文化是杭州本土文化,有着深厚的历史底蕴和文化内涵。径山茶始栽于唐,盛于宋,其茶宴文化更是被列人国家级非物质文化遗产。这些文化资源不仅涉及地理学科中的地域文化、农业地理等内容,还关联历史、道德与法治等学科,为地理跨学科主题学习提供了丰富的资源。此外,径山地区特有的自然环境也为开展地理实践活动提供了真实场景。在开展地理跨学科主题学习时,教师可以引导学生通过实地考察等途径直观地了解、分析茶树的生长环境,茶叶的生产过程,同时结合地理分析系统(GIS)等技术分析人地关系,从而培育学生的地理实践力和综合思维能力。综合以上分析,笔者将主题确定为“我为径山茶代言”,以期引导学生通过任务探究,深人了解地方文化,提升地理实践力,增强文化自信。

(二)聚焦目标,明确任务

指向地理实践力培育的跨学科主题学习,要求任务清晰明确,能够落实到实践中,具有可操作性[2]。基于此,教师需要在精准分析教学目标的基础上,依托真实的地理环境,设置环环相扣的任务。“我为径山茶代言”跨学科主题学习面向的是八年级学生。此次学习活动,不仅要求学生从地理视角出发思考径山茶所处的地理位置、自然环境和人文特征等,还要求他们关联历史、道德与法治、艺术等学科知识进行学习:了解径山茶的历史发展脉络,理解径山茶在中国茶文化中的重要地位(历史);探究茶文化对当地社会经济的推动作用,思考如何实现文化遗产的可持续发展(道德与法治);通过绘画、摄影等形式,记录和展现径山茶的自然美和人文美(艺术)。通过前期的学习,学生已经对茶文化有了初步的认识,能够用发展的眼光看待径山茶的变化。为了更好地培养学生的综合素养和问题解决能力,笔者制订了“我为径山茶代言”跨学科主题学习的教学目标,具体如下。

目标一:能够从人地关系角度出发,探究径山茶产业可持续发展中的问题,并提出合理化建议。

目标二:能够从自然、人文多种视角分析径山茶品质优良的原因。

目标三:能够从区域视角分析径山茶产地的自然环境和人文特征,理解区域差异对茶叶生产带来的影响。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxyz20250403.pd原版全文

目标四:能够通过实地考察、数据分析等活动,体验径山茶的生产制作过程,收集、分析径山茶生产、加工、销售等相关数据,提升地理实践力。

为了更好地帮助学生深入情境,笔者设计了如下驱动性任务。

第六届中国国际茶叶博览会组委会发来一封求助信,希望作为径山茶代言人的你能够对径山茶展馆的设计、布置提出建议,并宣讲径山茶,让茶友们了解径山茶源远流长的历史文化和得天独厚的地理优势,从而为径山茶“走出去”增添一份力量。

基于该驱动性任务,聚焦“过去一现在一未来”这一变化线索,笔者设置了“寻味径山:径山茶的前世今生”“漫步径山:一方水土养一方人”“智慧径山:径山茶的发展名片”三项活动,引导学生运用时间、空间的脉络,调动地理、历史、道德与法治、艺术等学科知识,联结起径山茶的发展蜕变,从不同的角度探寻径山茶的基本信息与发展机遇,尝试为径山茶代言。

(三)生生合作,实践探究

实践探究是跨学科主题学习的主体部分。依据上述准备阶段的教学设计,笔者组织学生在充分发挥其自身优势的基础上,以自主学习和合作探究相结合的方式,开展了如下学习活动。

【学习活动一】寻味径山:径山茶的前世今生

(1)文献研究,梳理历程

学生以小组为单位查阅文献资料(如《径山集》《径山志》等),梳理径山茶从唐代起源到现代的发展历程及其文化影响。

(2)实地考察,亲身体验

学生实地参观中国茶叶博物馆,学习并尝试进行茶的制作,归纳茶的制作流程。在此基础上,教师组织学生前往径山寺、陆羽泉等地,实地考察径山茶的历史遗迹,采访非物质文化遗产代表性传承人,深入了解径山茶的制作工艺和文化故事。

设计意图:该学习活动从历史和地理学科切人,促使学生先通过文献资料的阅读,了解径山茶的历史起源和文化传承,培养时空关联思维,再通过实地考察聚焦地理人地关系,了解制茶工艺所展现的地理知识,感受非物质文化遗产,联通书本知识与现实世界。

【学习活动二】漫步径山:一方水土养一方人

(1)阅读文本,收集资料

学生阅读中国茶区分布图(略),归纳我国茶叶分布的特点,思考不同区域生长的茶树种类不同的原因,包括降水、光照强度、光照时间、气温、土壤等。

依据教师提供的学习单(略),学生观察径山茶包装盒上的信息和组内收集的资料,分析径山村的自然环境特征和径山茶特征,完成学习单的填写,归纳径山茶生长的优势条件,完成径山茶产区分布图。

(2)访谈调研,归纳特点学生深入访谈径山村村民,了解径山茶产业对当地经济、文化及社会生活带来的影响,并以小组为单位调查径山茶的生产、加工及销售环节,尝试归纳其产业链特点。

设计意图:地图认知和自然环境分析是初中地理学习的重点内容。以上学习活动从归纳我国茶叶分布的特点到归纳径山茶生产的优势条件,引导学生以不同的视角绘制产区图,将理论与实践相结合,并使学生在深入了解村民生活的过程中,感知径山茶产业是如何促进当地经济发展的。

【学习活动三】智慧径山:径山茶的发展名片

(1)数据分析,产业调研

学生收集径山茶产业的销售数据、市场反馈等信息,并围绕径山茶产业的发展现状进行SWOT分析(优势、劣势、机会、威胁)。

(2)创新设计,助力发展

教师展示径山茶人的故事,学生思考径山村如何通过保护文化遗产实现经济可持续发展,绘制径山村的致富经,并探究如何通过数字化、品牌化实现径山茶产业的高质量发展。

设计意图:以上学习活动聚焦径山茶的未来发展,引导学生在实地调查的基础上,思考当下径山茶的发展方向,并运用道德与法治学科知识为径山茶的可持续发展出谋划策。

(四)素养导向,成果展示

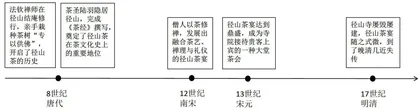

物化成果的产出不仅是学生学习过程和能力提升的重要体现,也是评价学生地理实践力和跨学科综合素养的重要依据。在“我为径山茶代言”跨学科主题学习中,学生形成了丰富多样的物化成果,如径山茶历史时间轴(如图2所示)径山茶历史小论文和研学报告、径山茶产区分布图、径山村村民访谈记录、径山茶产业SWOT分析表、径山茶品牌推广方案等。

这些成果从不同维度展现了学生核心素养的发展。以“透过历史元素看茶叶发展"研学报告为例,要完成这一报告,学生要经历走访茶园、采访茶农、查阅文献等学习活动,亲身体验从茶叶种植到文化传播的全过程,探究径山茶是如何从唐代的寺院茶转变为宋代的外贸商品的,分析古代交通发展与茶叶外销的关系,思考经济政策、生态保护对茶产业发展变迁的影响。只有让学生亲身经历后,他们才能实现知识的融会贯通并以物化的成果对外呈现。在这一过程中,学生不仅呈现了地理实践中的观察能力,更是在跨学科融合中展现了“从现象到本质”的思维。

(五)明确指向,评价反思

评价反思在跨学科主题学习中发挥着关键的调控作用。在“我为径山茶代言”跨学科主题学习伊始,笔者便与学生一起商议,明确此次活动的评价指向:注重地理实践力培育,聚焦文化传承;面向观展受众,丰富成果展出;强调人地和谐之美,并通过动态反馈校准学习方向,如通过团队协作单促使学生在访谈村民时进行合理分工。此外,在进行跨学科主题学习评价时,教师还要关注学生在解决实际问题中调动不同学科思维、建立知识联结的能力,运用量规工具记录学生创新思维等实践表现,既关注最终成果的科学性,又重视过程中的思维发展,以实现对成果质量与过程性成长的综合评估。据此,笔者设计了“我为径山茶代言”跨学科主题学习评价量表(部分内容如表1所示)。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxyz20250403.pd原版全文