核心素养观照下的学科实践解析

作者: 肖中荣2023年教育部在《基础教育课程教学改革深化行动方案》中要求“聚焦核心素养导向的教学设计、学科实践(实验教学)跨学科主题学习”。2024年教育部在《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》中要求“积极探索科学教育教学的新方法,实施启发式、探究式、任务驱动式教学,注重学生深度思维和探究实践能力培养”。核心素养是学科教育的旨归,学科实践是学科教育的路径。那么,核心素养观照下的学科实践,其内涵意蕴是何、操作要义如何、教学方式怎样?下面,笔者以化学学科为例试作解析。

一、核心素养观照下学科实践的内涵意蕴

国际经合组织界定素养是“特定情境中,通过利用和调动心理社会资源(包括技能态度)满足复杂需要的能力”,包括认知层面应对复杂问题情境的胜任力与非认知层面参与协作交往的道德力[1]。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》指出,学科核心素养是化学学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习逐步形成的正确价值理念、必备品格和关键能力。

实践即做事。马克思主义认为,实践的本质是人的本质力量的外显,是个体应用一定工具(使用和制造、体力和脑力,物质的和精神的、人和动物)和手段(技术)作用于外在客观对象(事物)的活动[2]。学科划分是知识积聚到一定程度后开始的人为活动,学科教学仍是当下基础教育主要的育人方式。学科教学可以理解为“一组专门化、系统性的实践”,它提供了人类认识世界、改造世界的心智模型和活动经验。化学学科实践即基于化学学科知识、方法和思想,体现化学学科特质的做事活动[3]。

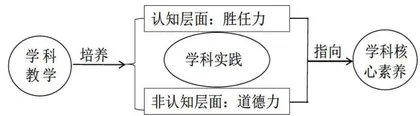

核心素养导向下的学科实践要求学生融合学科认识角度和认识思路,基于科学探究去理解并构建学科的知识结构、思维方式和价值理念,在与群体、文化的交互中共享社会结构的行为规范、契约精神和道德观念。也就是说,学科实践是基于学科知识体系发展解决问题的思维方式和心理结构,即在认知层面形成应对复杂问题的胜任力以及在非认知层面形成调整社会关系的道德力,它是学科教学的执行体系,更是培育素养的动力系统,其内涵意蕴如图1所示。

由上述可知,实践是指向知识的实践,知识是基于实践的认识,学科教学则是功能化的认识实践。学科实践和学科认识互相作用和促进,共同承担培养学科核心素养的任务及实现学科育人的目标。

二、核心素养观照下学科实践的操作要义

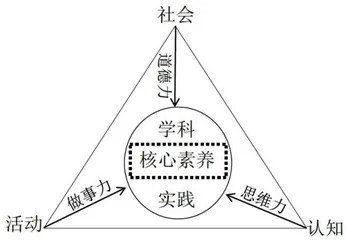

核心素养是教学的内核,学科实践是教学的外壳,学科教学要基于并通过学科实践培养学科核心素养,促进学生在做事中成事、在成事中成人[4]。学科实践实际上是对当下教学方式的革新,要求重新回归于知识产生的实践路径,培养学生在复杂环境中做事的关键能力、处事的正确品德、成事的价值取向和道德观念。学习涉及认知、行为和社会等多个方面,学科思维和学习活动是教学系统的重要构件,在教学中我们可将认知层面的胜任力进一步分解为思维力和做事力,从而形成如下观点:学科实践的教学需要在认知实践中培养学生的思维力,在活动实践中培养学生的做事力,在社会实践中培养学生的道德力。核心素养观照下学科实践的要义如图2所示。

由图2可知,核心素养观照下化学学科实践的操作要义为:教学要聚焦核心素养目标,突出学生主体,优化实践形式,培养三种关键能力,架构契合高中化学教育的实践样态。

三、核心素养观照下学科实践的教学方式

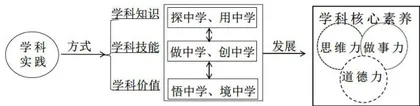

学科课程价值是通过学科实践达成的,核心素养导向下的教学方式应以实践为路径,引导学生在知行用合一的过程中,通过多层次的学科活动(学习理解、实践应用和迁移创新)把知识、技能、观念转化为素养。对不同的学科实践类型,应采取不同的教学方式。如:学科知识类实践主要是科学探究性活动,可以采取“探中学”的方式,重点培养思维力;学科技能类实践主要是操作性实践活动,可以采取“做中学"的方式,重点培养做事力;学科价值类实践主要是生产劳动和社会实践活动,可以采取“悟中学”的方式,重点培养道德力。三种实践类型各有特色又互相渗透,三种能力培养各有侧重又互相耦合,均以完善学科的知识系统、发展学科的核心素养为旨归。核心素养观照下学科实践的教学方式如图3所示。

(一)探中学:活化学科知识,培养思维力

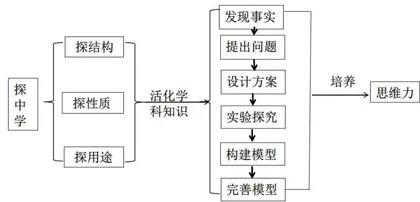

科学知识揭示了客观世界运行的规律及其机制,化学知识是人类在实践中认识物质世界的化学科学文化成果,高中化学学科知识主要包括陈述性知识(如物质性质、概念理论)程序性知识(如实验操作、化学计算)反思性知识(如学习元认知能力、化学和STSE关系)等。“探中学”学科实践主要借助知识情境化和学习实践化等策略,帮助学生深化感知、观察、想象和思维,使其在复杂情境和多维实践活动中学习知识。笔者基于物质性质构建了陈述性知识的“探中学"学科实践的实施流程(如图4所示),引导学生根据事实现象提出要探究的问题、设计方案进行科学探究、构建模型解释事实现象,并在实践应用中活化知识、在解决问题中完善认知模型,进而发展思维力。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxyz20250404.pd原版全文

“探中学”要求学生开展探究学习,做学科知识的发现者。共价晶体属于人教版普通高中教科书《化学》选择性必修2第三章《晶体结构与性质》中的内容,教材陈述共价晶体具有高硬度、高熔点、延展性差、难溶于水等事实性知识。那么,该如何让学生理解这些事实性知识呢?在教学中可以开展“探究A是何物”的学科实践活动,具体如下。

【发现事实】教师展示碘单质、氯化钠、镁条和某物质A(0.3克拉金刚石),学生通过眼晴看、鼻子闻、用手捏、加水溶等探究活动,发现以上物质的性质大相径庭:碘呈紫色、稍有气味、微溶于水;氯化钠晶体无色无味、易溶于水;镁条呈银白色、常温下与水缓慢反应;A呈灰色、难溶于水。

【提出问题】A属于何种晶体?

【设计方案】学生结合四类晶体典型性质设计探究A性质的方案,如测试A的导电性、硬度,探究A的氧化性和还原性等。

【实验探究】学生发现,A无气味、硬度大,推测A不是分子晶体。学生用小铁锤砸四种物质,碘和镁不容易碎、氯化钠易碎、A在某个方向可以被砸碎,根据教师的信息提示“A无导电性”,推测A可能是离子晶体或者共价晶体。学生实验发现:常温下A不与盐酸、NaOH溶液反应;A在空气中燃烧生成了  (可用灵敏度高的

(可用灵敏度高的  传感器检测),说明A可能是含碳元素的共价晶体。学生观看X射线衍射实验电脑显示图谱,发现A和金刚石的衍射晶体图谱相同,最终确定A为金刚石(小尺寸的金刚石显灰色、与宝石级别金刚石的外观迥异)。

传感器检测),说明A可能是含碳元素的共价晶体。学生观看X射线衍射实验电脑显示图谱,发现A和金刚石的衍射晶体图谱相同,最终确定A为金刚石(小尺寸的金刚石显灰色、与宝石级别金刚石的外观迥异)。

【构建模型】学生观察、分析金刚石的晶胞结构特征(C原子的杂化方式为  ,每个C原子形成4个共价键、键能大,晶胞含8个C原子,最小C环是6元椅式结构等),基于金刚石结构理解“共价晶体具有空间网状结构、高硬度、高熔点、延展性差、难溶于水”的性质。

,每个C原子形成4个共价键、键能大,晶胞含8个C原子,最小C环是6元椅式结构等),基于金刚石结构理解“共价晶体具有空间网状结构、高硬度、高熔点、延展性差、难溶于水”的性质。

(完善模型】金刚石硬度大,为何受锤击时会发生断裂?为解释此问题,教师展示金刚石脆弱晶面图,学生发现某两相邻晶面(即111晶面)间共价键少、易被解理劈开(教师旁白:曾经有专业切割和加工金刚石的劈钻师职业),据此完善之前所构建的模型,进而深刻理解晶面上原子排列形式不同、原子密度不同、面网间距离的差异决定了金刚石晶体存在各向异性。通过以上探究过程,学生发展了宏微结合的学科素养,强化了结构决定性质的学科观点。

在“探中学"学科实践中,学生经过“提出问题形成假设、设计方案进行探究、收集证据形成结论”等环节理解知识的实践属性,通过“比较和分类、分析和综合、抽象和概括、归纳和论证”等思维过程理解知识的符号属性和逻辑属性。“探中学”学科实践重在思中探,即探结构、探性质、探用途,学生像科学家一样思考,从而活化知识,提高思维品质。

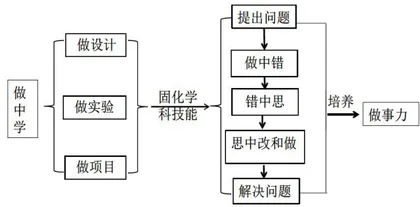

(二)做中学:固化学科技能,培养做事力在教育中,学科实践的直接目的在于成事,成事在工程层面表现为成就改造世界之事。“做中学"学科实践主要表现为通过身体器官或者工具操作活动,使学生在技能操作中获取知识,实现行知合一。笔者基于实验操作构建了程序性知识的“做中学”学科实践的实施流程(如图5所示),引导学生基于需求提出问题,在动手操作中试错、反思、改进、再做,经过探究问题、评估问题和解决问题的实验过程,提升设计能力,发展做事力。

“做中学”要求学生开展具身学习,做学科技能的操作者。例如,耳朵进水后可能会发炎,而医用苯酚抑菌滴耳液可以治疗耳朵炎症,那么,如何在实验室中配制苯酚抑菌滴耳液呢?教师在教学中可组织学生开展“筛选溶剂”的学科实践活动,具体如下。

【提出间题】配制苯酚抑菌滴耳液应选择何种溶剂?

【做中错】学生提出用水或者乙醇做溶剂,称取等质量的苯酚置于两个玻璃瓶中,分别加入水、乙醇搅拌,观察现象后发现:苯酚微溶于水且速度慢,因此不能用水系溶剂;苯酚在乙醇中易溶且速度快,但乙醇挥发性强,易析出有腐蚀性的苯酚固体,因此乙醇也不能作为溶剂。

【错中思】学生分析医用苯酚抑菌滴耳液的说明书,归纳溶剂应具有溶解度较大、无毒、不易挥发等特点。

【思中改和做】学生再选取低毒性的植物油、乙酸乙酯和甘油做实验:向三份等质量的苯酚中分别加入植物油、乙酸乙酯和甘油,振荡,观察现象后发现:苯酚微溶于植物油且速度慢、保湿效果差;苯酚易溶于乙酸乙酯,但速度较慢、保湿效果较差;苯酚易溶于甘油,但速度慢、溶液呈黏稠状,保湿效果好。学生查阅资料,发现甘油价廉易得、不刺激耳朵黏膜、溶解苯酚能力强、保湿性好,应选择甘油作为溶剂。

【解决问题】学生配制甘油-苯酚抑菌液进行生物抗菌试验:分别配制 0.5%,1.0%,2.0% 10.0% 浓度的甘油-苯酚抑菌液,分别将大肠杆菌放入其中,观察大肠杆菌的生长情况,48小时后发现 0.5%,1.0% 浓度的溶液基本无抑菌效果(大肠杆菌生长良好), 2.0% 浓度的溶液抑菌效果最好(菌群较少), 10.0% 浓度的溶液抑菌效果较好(菌群较多)。最终,学生基于化学、生物学和医学知识选择 2.0% 浓度的甘油-苯酚作为抑菌滴耳液,这与医用苯酚抑菌滴耳液浓度接近。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxyz20250404.pd原版全文