指向高阶思维培养的物理跨学科实践活动的设计与实施

作者: 汪小三高阶思维指发生在较高认知水平层次上的心智活动或较高层次的认知能力,主要由问题解决、决策、批判性思维、创造性思维这些能力构成1。跨学科实践是一种学生围绕复杂真实的问题情境,整合不同的学科知识,探索问题、解决方案的学习活动,具有综合性、实践性和生成性等特征[2]。学生必须具备一定的高阶思维能力才能基于真实的生活问题或任务和项目,整合不同的学科知识、方法等对问题、任务进行全方位、综合性的考虑,从而高效地完成任务或项目。但目前跨学科实践活动存在重制作轻设计、重知识轻思维、重呈现轻评价、重学习轻迁移等问题,不利于高阶思维的发展与培养。因此,指向高阶思维培养的跨学科实践活动的设计与实施,既是对多学科知识进行联结与整合、促进学生深度学习的需要,又是发展学生高阶思维的重要途径。下面,笔者,具体阐述如何在跨学科实践活动的设计与实施过程中培养学生的高阶思维。

一、基于学科核心素养制订学习目标

“自制轻质杆秤”是《义务教育物理课程标准(2022年版)》(以下简称“《义教物理课标》”)五大一级主题之一“能量”下的机械能中的内容,它是学生学习了杠杆的知识,如杠杆的五要素、杠杆平衡等内容之后的进一步拓展和巩固,属于跨学科实践设计与活动。该实践活动要求运用所学知识,如杠杆的五要素,利用一根杆子设计制作一把杆秤,标记杆秤的零刻度点,思考并证明杆秤的刻度是均匀的,再检验杆秤的准确性,从量程、美观、操作等方面改进杆秤,进一步拓展制作浮力秤。据此,笔者从学科核心素养的角度制订了该实践活动的学习目标,具体如下。

物理观念:通过轻质杆秤的设计与制作,知道杠杆的五要素;通过刻度的标记,知道杆秤标记刻度的两种方法;通过制作与探究,理解杠杆平衡的条件。

科学探究:通过在情境中提取问题,并针对问题进行轻质杆秤模型的设计,经历思考、分析和认证等过程,培养分析问题和产品设计的能力;通过杆秤的制作与研究,特别是量程大小的设问与思考,分析归纳并能解释影响杆秤量程大小的因素,发展科学探究能力。

科学思维:通过杆秤模型的设计与分析,培养解决问题的能力;通过杆秤的制作与实施,培养决策力;通过对杆秤的评价,培养批判性思维;通过对杆秤的改进,培养创新思维;通过进一步迁移和拓展——制作浮力秤,培养综合思维。

科学态度与责任:通过轻质杆秤的设计与制作,培养学习物理的兴趣;通过杆秤的制作与称量,体会科学、技术与社会的关系,领悟科学源于生活又应用于生活的理念,同时知道科学知识促进技术进步,技术进步也促进知识前进的辩证关系。

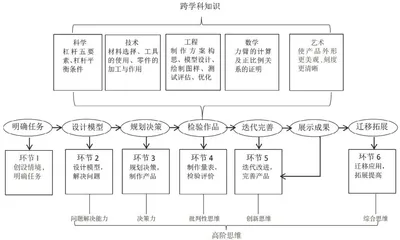

二、基于高阶思维设计流程框架

“自制轻质杆秤”跨学科实践活动,是以制作精准杆秤来称量乒乓球的质量为大任务脉络,再将大任务分解为若干个小任务来展开的,整个学习过程需要融合科学、技术、工程、数学、艺术等学科知识。它以培养高阶思维为核心(整个过程学生都是在思考、分析、评价和创造性地研究问题),以思维发展与工程实践双线并进展开学习,使学生经历明确任务、设计模型、规划决策、检验作品、迭代完善、展示成果、迁移拓展等过程,在实践中培养思维,在思维培养中进行实践活动。其教学流程如图1所示。

三、指向高阶思维培养的跨学科实践活动的实施

基于上述分析,笔者带领学生进行了“自制轻质杆秤”跨学科实践活动,具体如下。

(一)创设情境,明确任务

笔者创设真实情境,让学生每组派一个代表来据量放在讲台上的乒乓球质量(在课前用美工刀将乒乓球割开,在里面放一个 10g 的钩码)并说出对乒乓球质量的预估值,然后将各组预估数据记录在黑板上备用。这有两方面作用:一是引发学生的认知冲突,即乒乓球怎么有这么重;二是培养学生的预估能力。接着追问“你能否用已学的知识制作一个轻质杆秤并精准称量乒乓球的质量”,以此引导学生把这节课的大任务聚集在制作轻质杆秤并称量乒乓球的质量上。

(二)设计模型,解决问题

《义教物理课标》指出,要会用所学模型分析常见的物理问题,能对相关问题和信息进行分析并得出结论,具有初步的科学推理能力。因此,笔者通过问题的设计和解决,特别是等距法和定零点的数学证明,引导学生巩固杠杆平衡条件的应用,培养其分析问题和解决问题的能力。

1.根据任务,逆推原理

笔者让学生根据所要进行的大任务“自制轻质杆秤”,思考两个问题:一是杆秤属于什么模型?二是此模型应用的原理是什么?

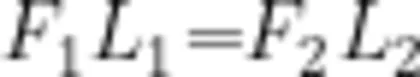

通过逆向思维,学生清楚应用的原理为杠杆平衡条件,即  Q

Q

2.设计方案,建构模型

确定杠杆平衡的原理后,笔者让学生自主设计方案,主要解决以下几个问题:一是杆秤的初步模型是怎样的;二是如何确定杆秤的零刻度线以及为什么要标零刻度线;三是杆秤的其他刻度如何标以及刻度是否均匀;四是杆秤制作的步骤是怎样的。

(1)建模

学生经过讨论后,设计了杆秤模型(如图2所示)。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxyz20250405.pd原版全文

(2)标零

学生认为在不挂物体时(左边仅秤盘的质量为  ,重力为

,重力为  ),将秤(质量为

),将秤(质量为  ,重力为

,重力为  移到如图2所示的位置, B 点就是零刻度点。笔者让学生用数学方法证明为什么将 B 点确定为零刻度。学生证明

移到如图2所示的位置, B 点就是零刻度点。笔者让学生用数学方法证明为什么将 B 点确定为零刻度。学生证明  。接着,笔者提问:“为什么要标零刻度?”学生思考后回答:“避免杆秤自身重力对称量的影响,若不标零就会使称量误差变得更大。”

。接着,笔者提问:“为什么要标零刻度?”学生思考后回答:“避免杆秤自身重力对称量的影响,若不标零就会使称量误差变得更大。”

(3)标线

笔者继续追问:“如何标其他刻度,有几种方法?”学生思考后认为主要有两种方法。

一是逐个加码法,即利用杠杆平衡原理,在秤盘中加 50g 的码,移动秤碗到 C 点使杆秤平衡, C 点就标上 50g ,按同样的方法类推,分别标上 100g,150g,200g 等。

二是等距法,可在左边秤盘中放入 200g 的码,移动秤碗至 C 点使杆秤平衡,即在此点标注 200g ,然后在 200g 与 0g 之间平均等分200份,每一份就是 1g。

此时,笔者及时追问:“如果要等距分,前提条件是刻度是均匀的,你能用数学方法证明吗?"笔者给学生提供支架,要证明均匀就是要证明 L 与放入的物体质量成正比。学生思考讨论后给出证明(略)。

(4)步骤

笔者引导学生设计出实验的步骤,具体如下: ① 选材料,硬棒、线、秤盘、秤(可以是橡皮、小铁块等); ② 标刻度,包括零刻度和其他刻度线; ③ 制作; ④ 称量。

(三)规划决策,制作产品

决策力是一种把握大势、谋划全局、权衡利彝,赢得战略主动的根本领导力,是高阶思维中不可或缺的重要组成部分。《义教物理课标》明确指出要注重跨学科实践,而跨学科实践过程就是在快速培养学生的实践力、决策力。要完成产品制作,学生需要经历几个决策过程,具体如下。

1.决策一:材料选择

材料选择主要涉及制作杆秤的硬棒与秤。桌子上放着两根硬棒,一根粗细均匀,一根由粗到细渐进变化。这时的决策是需要选择均匀的还是有粗细变化的。秤碗也有两种,一种是 10g ,一种是 20g 学生经过思考讨论后作出决策:从操作、标注上来看,选择粗细均匀的硬棒会方便很多;选 20g 的秤,因为其量程更大。

2.决策二:刻度标注

虽然在分析时学生已经明确零刻度和其他刻度的标注,但真正做的时候又是另一种景象,还需要考虑并决策出提纽的位置、刻度标注的快慢与清晰程度以及量程的大小等。

3.决策三:称量稳定

称量稳定与否涉及秤盘中挂下来的几根线的长短(要一样长),秤的移动是否方便等。

(四)制作量表,检验评价

评价是高阶思维的重要组成部分。在此环节,笔者引导学生根据制作过程中碰到的问题,提出评价量表的构成要素,制订了如表1所示的评价量表,并据此进行反思性评价。这样的量表具有针对性强、时效性高、易理解和易掌握等特点,对教学更有指导意义,有助于学生学会用批判的眼光去看待自己和他人的作品,为后续更好地改进和完善作品提供参考,发展批判性思维和比较思维。

美观度的评价涉及成品的外观等,主要是从艺术性上来考量。方便度的评价主要涉及零刻度线的位置,学生经过讨论,认为零刻度线在 o点的右侧使用起来更方便。精准度的评价主要有两种方式:一是用  的标准码去评学生自制的杆秤是否刚好在 10g 的刻度线上;二是用课堂开始时用的乒乓球去评价,先将乒乓球在电子天平上称出实际质量,再用自制杆秤去称乒乓球的质量,相差越近越精准。称量范围的评价主要是在保证方便度和精准度的前提下,看哪一组制作的杆秤的称量范围更大。

的标准码去评学生自制的杆秤是否刚好在 10g 的刻度线上;二是用课堂开始时用的乒乓球去评价,先将乒乓球在电子天平上称出实际质量,再用自制杆秤去称乒乓球的质量,相差越近越精准。称量范围的评价主要是在保证方便度和精准度的前提下,看哪一组制作的杆秤的称量范围更大。

(五)选代改进,完善产品

学生根据“自制轻质杆秤”评价量表对产品进行选代改进,具体如下:一是从方便度上考虑,将零刻度从OA中间定到A的右侧;二是为了增大量程,将提纽尽可能地靠近秤盘或者增加杆秤的长度;三是从美观度上考虑,在画刻度线时利用不同色彩的笔进行描绘;四是挂秤的线尽可能地细,这样精确度会更高。经选代改进,学生制作的产品在方便度、精准度、称量范围等方面有所精进,在此过程中,学生也发展了创新思维

(六)迁移应用,拓展提高

迁移应用主要分为课内和课外两种。课内主要从以下两点去思考:一是用粗细不均的木棒与粗细均匀的木棒分别制作的杆秤,二者的量程是否相同,如不同,哪种更大?二是可以采用增大秤碗的质量或改变提纽的位置来增大量程,并用数学方法予以证明。课外主要是家庭实验制作:如何将制作的杆秤改装成密度秤?

前者可使学生对杠杆平衡的条件及杆秤的制作,特别是增大量程的原理和方法有更深人的理解和应用。后者要求学生从问题的解决能力、决策力、批判性思维和创新思维等方面综合考虑,可充分培养其综合思维。

四、在跨学科实践活动中培养高阶思维的教学反思

在指向高阶思维的跨学科实践活动的教学过程中,笔者有如下思考。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxyz20250405.pd原版全文