学科实践指向下初中数学阅读材料的教学开发与实施

作者: 沈忱 浙江省杭州云谷学校 姚璐佳 浙江省杭州英特外国语学校 高建成 浙江省杭州市余杭区教育发展研究学院《义务教育数学课程标准(2022年版)》高度重视数学阅读材料的作用,视其为教材内容的重要补充与拓展,强调其在培养学生核心素养、促进自主学习能力方面的不可替代性。数学阅读的对象是数学材料,包括数学图形、符号和文本,阅读就是领会并理解其中的数学知识和数学方法,体会其中蕴含的数学思想,经历数学的产生、发展、演绎和形成的过程,它是一个体验数学文化、欣赏数学美、发展数学思维的过程[1]。

学科实践是一系列具有学科特色的实践活动,是《义务教育课程方案(2022年版)》在探究性学习基础上提出的选代概念,倡导做中学、用中学、创中学。作为依托真实情境和实践活动的学习方式,学科实践是自主、合作与探究学习方式的迭代,是与素养目标和内容结构化相匹配的学科典型的学习方式的变革方向[2]。故而,笔者尝试基于学科实践,对教材中的阅读材料进行创新开发与设计,引导学生深入探究数学本质,理解数学与生活的紧密联系,拓宽视野,培养自主学习能力与创新精神,提升核心素养。

一、基于学科实践建构阅读材料的教学开发与实施框架

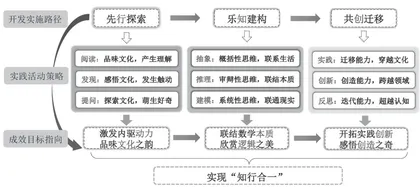

数学学科实践要求将数学知识、思想与实际操作相互融合,引导学生在问题探究和实践应用中反思、重构数学知识体系,深入洞察数学本质,进而跨越学科界限,在迁移创新中促进认知与人格的共同发展,最终实现“知行合一"的学科育人目标。基于此,笔者针对初中数学阅读材料学习中的主动性、关联性、实践创新性缺失等问题,提出阅读材料的教学开发与实施路径“先行探索一乐知建构一共创迁移”。先行探索,指通过阅读、发现、提问等激发学生内驱动力,鼓励其自主探索,形成个性理解并提出问题,践行“行是知之始”的理念;乐知建构,指联结数学本质,经历抽象、推理、建模等数学化过程,促进学生在交流中建构知识体系,体验数学魅力,实现从“知之”到“好之”乃至“乐之”的转变;共创迁移,指通过实践、创新、反思等,促使学生将知识迁移至实际问题或跨学科领域,激发创造力,提升综合能力。学科实践指向下初中数学阅读材料的教学开发与实施框架具体如图1所示。

二、阅读材料分析及学科实践目标设计

阅读材料“地球有多大”源自浙教版义务教育教科书《数学》七年级下册第一章《平行线》,讲述了古希腊地理学家埃拉托斯特尼利用平行线性质估算地球子午线周长的历史故事。作为初中数学几何学习的基础,平行线不仅是建构整个几何教学框架的基石,还为后续学习复杂的几何概念提供了支撑。该材料不仅展示了平行线知识的实际应用价值,还涉及历史、地理、科学等多学科知识的整合,对提升学生的跨学科综合素养及解决实际问题的能力具有重要意义。

据此,笔者设计了基于阅读材料的学科实践教学目标:(1)通过阅读材料、检索资料、分享收获并提问,经历在真实情境中发现并提出问题的过程,发展批判性思维和创新意识;(2)通过分析问题、推理论证、绘制模型,经历从真实情境进行抽象、推理、建模的过程,理解并掌握平行线的性质定理,发展抽象能力、推理能力及模型观念;(3)通过模拟实验、优化模型、创新方案及反思,能应用平行线的性质定理解决真实问题,经历将数学模型迁移应用到真实情境并实践创新的过程,发展创新能力和应用意识。

三、学科实践指向下阅读材料的教学开发与实施路径

根据学科实践指向下初中数学阅读材料的教学开发与实施框架,以及阅读材料分析及学科实践目标设计,笔者对“地球有多大”阅读材料的教学开发与实施进行了探索,引导学生品文化之韵、赏逻辑之美、悟创造之奇,以实现“知行合一”的学科育人目标。

(一)先行探索:内驱激发,品文化之韵

“先行探索”是阅读材料教学开发与实施路径的起点,即经历“阅读一发现一提问”的探索过程,打破对数学的固有印象,触发好奇心,激发内驱力,感受数学文化韵味。

1.阅读:品味文化,产生理解

问题1:你知道地球究竟有多大吗?地球的周长该如何测量呢?

[师生活动]学生先初步阅读教材中的阅读材料,了解材料中的历史故事及其涉及的数学问题,再借助书本、报刊、网络等渠道搜寻详细资料,进行广泛阅读。教师可适当补充并丰富材料。最后,学生小组合作整理记录,提炼归纳材料中的关键问题与信息,对测量地球周长的问题形成初步的理解。

设计意图:通过自主阅读与资料查询,让学生了解一个2000多年前古老而又奇妙的测量地球周长的方法,使其在与数学历史文化的碰撞中感受数学的魅力,激发好奇心和探索欲。

2.发现:感悟文化,发生触动

问题2:通过阅读,你有什么收获和发现?

[师生活动]学生小组合作,借助任务单,尝试从历史、地理、数学、科学等多个角度对阅读材料进行深入的分析和考证。教师指导学生聚焦故事中的数学原理,探究原理背后的文化背景、科学意义以及实际应用。

设计意图:在学生广泛阅读和初步理解后,引导学生深人思考并多角度观察,提炼阅读材料中的数学要素或跨学科信息,并借助发现与交流,鼓励学生跨越多个学科领域,深人研究阅读材料背后的数学原理,感受不同学科间的联系与影响,可培养学生的跨学科思维。

3.提问:探索文化,萌生好奇

问题3:你有什么好奇或想探究的问题?

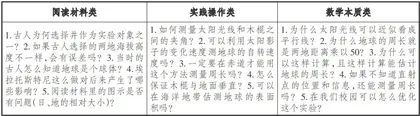

[师生活动]教师鼓励学生尝试提出自己感兴趣的问题,这些问题可能涉及数学原理的深入探究、测量方法的优化改进、历史背景的详细考证等多个方面。然后,教师引导学生共同对提出的问题进行分类聚焦。相关问题分类整理如表1所示。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxyz20250406.pd原版全文

设计意图:在学生深入研读材料后,引导学生基于理解与发现,尝试提出有针对性和启发性的问题,可锻炼学生发现与提出问题的能力。该过程鼓励学生勇于质疑和挑战,促使学生主动思考数学与现实的联系,可培养批判性思维和创新意识。

(二)乐知建构:本质联结,赏逻辑之美

“乐知建构”是阅读材料开发与实施路径的核心,即让学生经历“抽象一推理一建模”的建构过程,深人理解学科知识,联结数学本质,建构知识体系,欣赏数学逻辑之美,培养逻辑思维和问题解决能力。

1.抽象:概括性思维,联系生活

问题4:太阳光线为什么可以看成是平行的?如何测量太阳光线与小木棍间的夹角?

[师生活动]聚焦学生提问,深入探究关键问题。在教师引导下,学生从阅读材料中抽象出相关数学要素,绘制示意图并用数学符号表示。

设计意图:通过探究部分关键问题,引导学生深人理解阅读材料,将真实情境问题转化为数学问题,可实现从生活到数学的联结。通过绘制示意图,引导学生尝试从材料中提炼关键数学要素和概念,抽象出基本模型,可锻炼学生的概括性思维,发展其抽象能力。

2.推理:审辩性思维,联结本质

问题5:古人测量地球的方法合理吗?你能否进行推理论证?

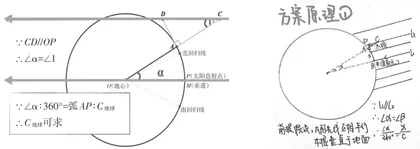

[师生活动]教师引导学生建立“竖直于地面的小木棍是指向地心的”“地球是球体”“太阳光线是平行的”等合理假设。学生小组合作,利用平行线的性质定理,对埃拉托斯特尼的测量方法进行推理证明。最终通过计算太阳光线与木棍之间的夹角、木棍的影长以及两地之间的距离等,推导出地球周长的计算公式。

设计意图:基于问题4抽象出的基本模型,建立合理假设,再利用平行线的性质定理,对测量方法进行推理证明,挖掘问题背后的数学本质。该过程能实现数学知识的内部联结,培养学生的审辩性思维,使其在深化对平行线性质理解的同时,锻炼逻辑思维,发展推理能力。

3.建模:系统性思维,联通现实

问题6:你能抽象归纳出古人测量地球的模型吗?

[师生活动]学生小组合作,基于对问题4和问题5的分析,归纳概括出测量地球的平行线模型,绘制模型示意图,再借助模拟实验进行计算,明确测量公式(具体如图2所示)。教师适时点拨。

设计意图:通过合作交流,使学生在抽象和推理的基础上,进一步抽象归纳,建立完整的测量模型并绘制示意图。这一过程能充分培养学生的系统性思维,促进数学知识与实际问题的再度结合,让学生深刻体会数学知识的应用价值,进而发展模型意识,提升解决问题的能力。

(三)共创迁移:实践创新,悟创造之奇

“共创迁移”是阅读材料开发与实施路径的深化,即经历“实践一创新一反思”的迁移过程,将所学知识迁移至实际问题或跨学科领域,感悟创造的奇妙,培养创新精神和实践能力。

1.实践:迁移能力,穿越文化

问题7:你能在校园内模拟重现古人测量地球周长的方法吗?

[师生活动]学生利用太阳直射点信息,在校园内模拟重现古人估测地球大小的场景,测量校园内某地木棍的影长,并利用模型估算地球周长。学生小组制作实验视频,教师适时指导并完成阶段性评价反馈。

设计意图:通过校园内的模拟实验,将测算地球周长的平行线模型应用于现实中,可使学生在感受古人的智慧时,加深对平行线性质的理解和掌握,发展应用意识与迁移能力。

2.创新:创造能力,跨越领域

问题8:你能创新或优化测量地球周长的方法吗?

[师生活动]学生基于实践经验,小组合作,通过交流碰撞或头脑风暴寻求新的测量方案,有的小组选择杭州及另一座城市开展估测实验,有的小组利用现代科技手段(如卫星遥感、无人机摄影等)设计新的测量方案。每个小组均绘制新的示意图并开展实验。教师邀请校外专家对各小组进行指导交流。

设计意图:寻求新的测量方案的过程能充分激发学生的创造力,推动他们跨越学科界限,实现知识的迁移和创新。校外专家的指导交流既能实现多维度的评价反馈,又能为学生的社会性实践创造机会,从而提升学生的学习自信。

3.反思:选代能力,超越认知

问题9:误差产生的原因有哪些?测量方案还能优化吗?你还想探究哪些问题?

[师生活动]学生思考实践过程中存在的问题,分析误差产生的原因,考虑再次优化方案的可能性。教师引导学生反思总结,撰写《地球有多大》科普文章并择优在学校微信公众号上推送。

设计意图:该问题能引领学生在回顾、分析、优化、提问中,总结和提炼实践经验,进一步思考后续的研究方向。这一过程可充分培养学生对知识的迭代能力以及批判性思维和科学精神,让学生在实践中不断产生新的理解,超越已有认知。

四、关于阅读材料教学开发与实施的思考

在基于学科实践对初中数学阅读材料进行开发与实施的过程中,笔者有如下思考。

(一)营造主动型阅读氛围,激发数学阅读 兴趣

数学阅读材料中往往蕴含深厚的数学文化内涵,故教师可引导学生通过“先行探索”,在阅读中主动探索数学知识,品味数学文化,享受数学阅读的乐趣,共同营造主动性的阅读氛围,解决当前初中数学阅读材料学习中主动性不足的难题。在“地球有多大"案例中,学生自发查询资料、提炼问题并积极参与课堂讨论,从而充分认识到了数学蕴含的文化和思想,激发了强烈的探索欲与求知欲。

(二)搭建理解型阅读桥梁,完善学科知识体系

数学阅读材料中同样蕴含丰富的数学思想与方法,故教师可通过“乐知建构”,搭建阅读材料与知识体系间的桥梁,强化学生对数学原理的掌握,助其将新知融入既有知识体系,完善学科结构,解决阅读材料学习中关联性贵乏的问题。在“地球有多大”案例中,学生依托材料中的历史故事,提炼数学要素,绘制示意图,运用逻辑推理建立模型,联结数学知识与现实生活,深化了对平行线性质的理解,锻炼了逻辑思维,提升了问题解决能力。

(三)建构创新型阅读样态,提升综合实践能力

数学阅读材料的学习不应仅限于阅读与理解,更应关注实践与创新,故教师可通过“共创迁移”,引导学生将理论知识应用于实际,建构创新型阅读样态,提升学生综合素养和实践能力,解决阅读材料学习中实践创新性缺失的问题。在“地球有多大”案例中,学生尝试优化古人的测量方案,甚至利用卫星遥感、无人机摄影等现代科技来创新方案,在实现知识迁移的同时激发了创新思维和创造力。

参考文献:

[1]徐贤凯.初中数学教材“阅读材料”的教学设计及实践:以“话说‘黄金分割””为例[J.上海中学数学,2021(3):24-27.

[2]刘艳,郭元祥.核心素养导向的学科实践:内在逻辑与学习进程[J].课程·教材·教法,2024(2):38-45.

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxyz20250406.pd原版全文