渗透工程教育的初中科学实验教学探究

作者: 蒋旭华工程教育指经历设计与物化的工程活动,通过体验和实践创新,理解学科概念与原理,发展工程思维,培养综合运用多学科知识解决复杂问题的能力。在《义务教育科学课程标准(2022年版)》(以下简称“《义教科学课标》”)中,“工程设计与物化”是13个学科核心概念之一,其学习有助于学生形成物质与能量、结构与功能、系统与模型、稳定与变化等跨学科概念。在初中科学实验教学中渗透工程教育,让学生动手体验实验装置的创造过程,可变被动接受为主动建构,使学生更好地理解科学原理和产品构造,并对材料选择、成本预算、方案合理性等进行评价与改进,养成用图形或实物模型表达设计思路的习惯,形成系统化、结构化的工程思维方式,发展从不同角度分析、思考问题的高阶思维能力。

一、渗透工程教育的实验教学模型

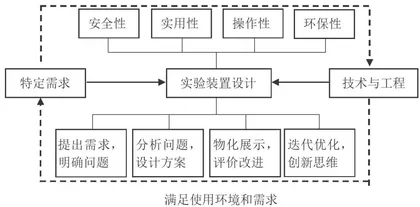

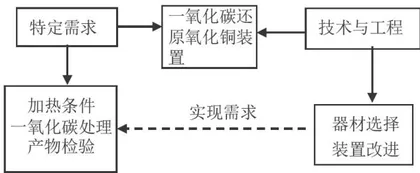

《义教科学课标》指出,工程需要经历明确问题、设计方案、实施计划、检验作品、改进完善、发布成果等过程,并需要根据实际反馈结果,对模型进行有科学依据的选代改进,最终进行展示。在初中科学实验教学中,实验装置本身就是工程的物化成果,在装置的设计、装置的改进优化、仪器的结构与功能等实验教学内容中,蕴含着许多工程设计理念,将工程教育渗透进来,不仅有助于学生对装置原理的理解,而且能使学生掌握工程设计的步骤,提高未来适应社会的能力。据此,笔者建构了渗透工程教育的实验教学模型(如图1所示),并运用逆向思维的方式引导学生经历装置的设计过程渗透工程教育的实验教学模型简要反映了工程教育在部分实验装置设计教学中的操作流程,具体如下。

提出需求,明确问题:实验装置的设计通常会涉及装置安全性、实用性、操作性和环保性等方面的要求,根据这些要求进一步明确装置需要解决的问题,并以此为设计的出发点,进行实验装置的设计与改进。

分析问题,设计方案:根据实验中使用环境和使用对象等需求,综合多学科知识分析问题,运用技术与工程手段,设计简单的实验装置,满足使用环境和使用对象的特定需求。有时,还可以根据新的需求,对原有装置进行迭代优化。

物化展示,评价改进:针对问题提出的设计方案,利用身边的器材进行创作,形成物化成果,然后根据评价量表,评价物化成果是否解决了问题、实现了需求等,并及时记录其他学生的意见。这样可以培养学生的工程思维。

选代优化,创新思维:针对评价交流环节中其他学生提出的建议或发现的问题,进一步思考还可以怎样选代改进等。在后续的修改和制作过程中,发挥创造力,尝试不同的解决方案,充分激发创新思维,从而更深入地理解知识,发展问题解决能力。

二、渗透工程教育的实验教学实践

初中科学实验教学中,气体的发生装置是非常重要的教学内容,通常从反应物状态、是否需要加热、反应是否可控等特定需求来进行设计。如果直接给出装置,然后分析装置的优缺点,教学就会停留在低阶的记忆层面,使学生难以理解装置原理等。而渗透工程教育进行实验教学,加强知行合一、学思结合,引导学生“做中学”"用中学”"创中学”,强调创造的过程及结果(成果包括无形的知识概念和有形的产品)[1,则可以使学生更深人地理解实验原理,提升创新思维。下面以“气体实验装置的设计”为例具体阐述。

(一)提出需求,明确问题

在学习了二氧化碳制取的基础上,笔者提出问题:“如何设计氢气发生装置?”因为教材上没有给出现成的装置,因此该问题具有一定的挑战性。师生共同分析发现实验室制取氢气的原料也是固体(锌粒)和液体(稀硫酸)反应,该反应在常温下即可进行,与实验室制取二氧化碳相同,故其简易装置可以与教材中的二氧化碳简易发生装置相同。

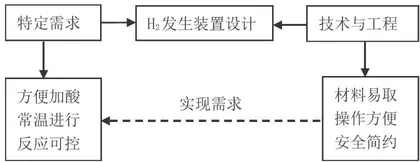

针对简易装置,笔者引导学生观察、讨论,并发现了如下问题:其一,当酸被反应完需要再次添加时,操作不太方便,需要将橡皮塞拔出才能添加,这样会导致存留的气体逸出,还可能因再次塞进橡皮塞时装置气密性出现问题而影响实验的进行;其二,装置最好能实现随用随停,既节约药品,又方便气体再次收集与操作,而该装置难以实现该功能。据此,笔者提出设计需求“能实现方便加酸并控制反应的发生和停止”,并给出如图2所示的工程思维模型供学生参考。

(二)分析问题,设计方案

《义教科学课标》指出,工程活动的本质是创造人工实体,设计与物化是其中的重要环节。工程的关键问题是设计,而设计要建立在对工程问题的深入分析之上。在此实践中,要解决方便加酸和反应可控两个问题。

问题1:如何方便加酸?(前提是不需要拔出橡皮塞)

学生根据生活经验,通过分析比较,得出可以在原橡皮塞上再开一个孔,插入普通漏斗,可以向漏斗内注人酸,方便快捷。经过讨论,学生排除了普通漏斗的可行性,因为下部太短很难形成液封,气体会从漏斗口逸出。经过交流总结,学生发现可以加长漏斗下方导管,即改用长颈漏斗就能解决这一问题。工程实践加深了学生在使用长颈漏斗时漏斗下端必须形成液封的印象,利于学生对该内容的理解。

问题2:如何控制反应的发生和停止?

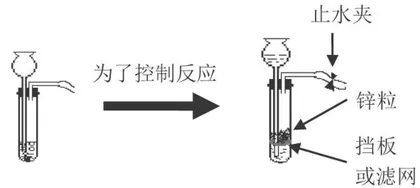

板或滤网,使得酸可以通过而固体不能,并将固体放于挡板或滤网上,其示意图如图3所示。这与简易启普发生器装置类似。同时,笔者组织学生讨论分析其原理,分析如何实现控制反应发生和停止的目的,这也是实验设计的难点所在。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxyz20250407.pd原版全文

利用物理上的气压知识,发现该装置止水夹夹住橡皮管时,试管内氢气排不出,导致试管内气压不断增大。根据大气压原理,部分液体会被压回长颈漏斗,但是不会全部被压回。由于固体密度大,沉在试管底部,所以无法实现酸和锌粒的完全分离,也就不能实现控制反应的发生和停止的要求。

经过师生共同分析,发现要控制反应的发生和停止,就需要实现固液的彻底隔离。最终,师生共同讨论后作出决定,即再加一个挡

(三)物化展示,评价改进

工程的核心是物化。在此实验中,就是将设计的示意图转化为实物产品。在物化过程中要充分考虑材料选择。如挡板或滤网的材质问题,由于不能选择能被酸腐蚀的材质,学生会选择塑料、玻璃等非金属材料,或选择不与稀酸反应的铜等金属材料。上述材料和基本组装仪器是实验室和生活中常见的,双孔橡皮塞可以事先准备好,学生很快就可以制作出气体发生装置,并进行操作展示,观察能否实现控制反应的发生和停止。

令人惊喜的是,在上述分析问题、设计方案的过程中,笔者还发现学生有其他的创新设计,如利用身边的塑料瓶、破试管等,设计出了一些别具匠心的作品。在笔者的鼓励下,他们周末回家制作出了成品,后来还在课堂上给大家讲解原理并操作展示,学生相互进行评价。试举一例如下。

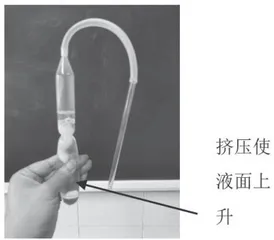

学生巧妙利用棒棒冰的外包装作为容器,在中间凹陷部分放上塑料网,先用滴管将酸注入容器(液面不超过凹陷部位),将锌粒搁在塑料网上,通过挤压和放松盛放稀硫酸的下半部分,来实现酸与金属锌粒的接触与分离,从而达到控制反应发生和停止的目的。该装置如图4所示。

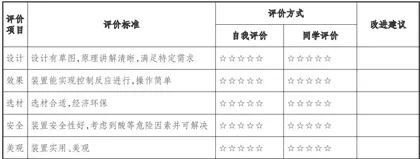

为了让学生掌握对物化成果的评价方法,教师可以组织学生通过交流形成共识,即从设计、效果、选材、安全、美观等方面进行评价。学生人人可对照评价量表(如表1所示)进行自评和互评,听取同伴提出的改进建议。

经历上述“需求一设计一物化”的工程实践过程,学生就能熟悉工程实践的一般流程,逐渐形成设计思路,并设计出一个个简易的启普发生器。在此过程中,学生融合物理、化学、技术、工程、数学和艺术等方面的因素,真正实现了跨学科学习。这样的实验教学将装置原理蕴含在装置设计中,既具有启发性和探索性,又包含了创造性思维训练,有利于学生转变学习方式,提升高阶思维能力。

(四)选代优化,创新思维

笔者继续追问:“上述装置是否能调节气流大小?要实现气流大小可控的需求,可以做怎样的选代优化?”通过分析讨论,学生发现只要控制滴加液体的速度即可。于是,学生又联想到将长颈漏斗换成分液漏斗,通过分液漏斗控制活塞打开的大小来控制液体流速,进一步控制反应速率,以此调节气流大小。当然,将长颈漏斗改成注射器也能实现类似效果。

科学上还有一些装置因为物质反应的特点具有共通性,只要能抓住相同点与不同点,就可以在原有基础上进行选代改进,并通过集体讨论分析,形成对新装置的建构。如氢气还原氧化铜和一氧化碳还原氧化铜的实验装置,相同点是都需要加热,都是气体与固体反应,不同点是一氧化碳有毒,需要增加尾气处理等装置,教师就可以运用上述工程教育理念引导学生在氢气还原氧化铜实验装置的基础上逐步进行完善与改进,设计出一氧化碳还原氧化铜的实验装置。该工程思维模型如图5所示。

【实验活动】将氢气还原氧化铜装置改造为一氧化碳还原氧化铜装置

需求一:防止一氧化碳逸出,污染空气。

需求二:产物检验。

针对需求一,学生设计的方案是将试管密封,然后将尾气导出并收集或燃烧处理。针对需求二,由于该实验需要验证的产物是二氧化碳,学生设计的方案是用澄清石灰水检验,需要加装一个洗气装置。在分析探讨中,学生逐渐建构起一氧化碳还原氧化铜的装置。然后,师生一起对装置从美观、操作方便、环保、节约能源等角度进行评价,学生根据反馈意见对装置进行改进,形成更加完善的装置。如将剩余的一氧化碳作为燃料给氧化铜加热,变废为宝,从而充分利用能源。这显示出了学生思维的灵活性与独特性。

科学教学会涉及不少比较复杂的实验装置,如显微镜等,它们都是人类创造性思维的成果。在教学中,教师应当根据教学的需要和学生的认知水平,选择一些合适的装置,引导学生回到设计这些产品的最初的思维状态上来,像工程师那样进行思考,体验这些产品的创造过程。这样的设计,可让学生自觉投入学习过程,主动参与建构理解活动,从而使其对实验装置的理解更透彻,充分训练其思维。

三、在实验教学中渗透工程教育的几点思考

在尝试将工程教育渗透进初中科学实验教学的实践中,笔者发现其在如下方面对学生有促进作用。

(一)利于对装置原理的理解

对知识的意义理解是学习者利用已有的经验、思维方式而建构起来的,理解是不能由教师单向传递的2。实验装置通常隐含着一些重要的学科知识、学科思想与方法,其形成也往往经历了由粗糙到精细的不断改进的设计过程。将工程教育渗透进实验教学,将学习内容转化为要求学生进行设计和创造的任务,引导学生通过对仪器结构的“解剖”与重构,可使学生更好地理解其原理与作用,进而学会运用。除了氢气发生装置外,过滤装置、蒸馏装置、显微镜、体温计、热机、滑动变阻器、天平、电磁继电器、直流电动机等,均可通过工程设计理念进行教学,以此加深学生对实验原理与装置的理解。

(二)利于创新思维的培养

面对真实的实验问题情境,学生乐于设计多种方案。在思考过程中,学生会不断提出改进意见,运用所学知识解决设计过程中碰到的一个又一个难题,从而使方案日趋完善。如上述案例中,在从最初的简图构思到最终形成较完善的装置设计的过程中,学生的创造力及思维的灵活性与批判性得到了很好的培养。通过体验工程设计的全过程,学生可以学到如何分析问题、设计方案、解决问题,从而培养工程思维

(三)利于解决问题能力的提升

由于提出的技术问题具有一定的挑战性、创新性和探究性,学生的学习热情非常高。如在上述案例中,面对一个个具体的问题,学生相互合作,查阅资料,制订方案,合作制作完成一件件作品草图与物化成果。在此过程中,学生体验到了技术与工程的全过程,并逐渐获得将知识转化为解决实际问题的能力,从而为更好地适应未来社会发展需求奠定了坚实的基础。通过在实验教学中渗透工程教育,笔者所任教班级学生的创造性和积极性得到了比较好的体现,在学校科技节及小制作小发明方面屡有收获。

参考文献:

[1]宋香寒,万莉.基于“三学”理念的跨学科项目式教学:以“自制便携制氧杯”复习课为例[J].中学化学教学参考,2024(13):54-57.

[2]郑青岳.指向理解的科学教学[M].杭州:浙江教育出版社,2020:102.

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxyz20250407.pd原版全文