高中生物学双维建模教学模式的构建及实施

作者: 金燕 虞银江科学思维是生物学学科核心素养之一,而作为发展科学思维的一种重要方法,模型与建模能够帮助人们更加直观地认识事物的特质,发现事物运行的基本规律。将其应用于课堂教学,不仅能有效提高学生的课堂参与度,还能促进学生构建科学概念,发展学科核心素养。然而,在教学实践中,部分教师对模型的本质及功能的理解并不够充分,他们将建模教学等同于建模实践,忽视向学生传授有关模型本质和作用的知识(有学者将其称为“元建模知识”),这在一定程度上影响了建模教学价值的发挥。事实上,与在建模实践中通过构建模型、评价模型等传递显性学科知识相比,引导学生领悟和习得超越学科范畴的关于模型本质的元建模知识,对提升学生的科学素养具有更重要的价值。基于这样的认识,笔者尝试构建融合元建模知识和建模实践活动的“双维建模”教学模式,并展开相应的教学实践,以助力学生科学思维的发展。

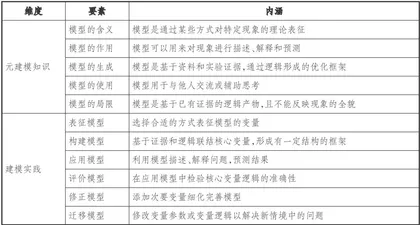

一、“双维建模”教学的要素及内涵

Schwarz等人提出科学建模是元建模知识和建模实践要素相互作用的综合过程:元建模知识包括模型的生成性和变化性两个本质特征,即模型是用于解释和预测的生成性工具,模型会随着新证据的出现而不断改进;建模实践是构建模型、使用模型、评价模型、修正模型的循环过程[2]。随后,Fortus等人通过实证研究完善了元建模知识的框架,将其界定为四个子维度:模型的抽象水平、模型的制造者和使用者、模型的证据和权威、模型的解释性价值[3]。在建模实践方面,Halloun提出将建模教学分为模型选择、模型建立、模型验证、模型分析和模型拓展,其中模型分析和模型拓展分别指向模型对解决已有问题和新情境问题的应用价值[4]。除此之外,笔者认为,模型是对特定现象进行整体简化、表征,使其内部运行规律清晰展现的方式,模型的主体就是规律或理论的各变量及变量间的逻辑关系。因此,模型的构建本质上是一个先简化变量再细化变量的过程,即先确定问题的核心变量,围绕其建立初步的模型,再根据模型的拟合情况加入次要变量以完善细化模型。综合以上不同学者的理论以及尝试在生物建模实践中融入变量思维,笔者将"双维建模"教学的要素及内涵作了如表1所示的界定。

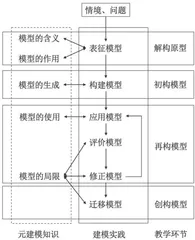

二、基于“双维建模”教学要素及内涵的模式构建

“双维建模"教学以元建模知识为暗线、以建模实践为明线,要求教师通过真实情境和问题发起建模活动,要求学生通过构建模型深化概念理解、解决问题,并在这一过程中体会科学建模方法。其中,元建模知识是关于模型和建模本体的知识,是建模活动的底层逻辑,作为理论支撑贯穿整个建模实践,而建模实践中的每个步骤是元建模知识的具体外化行为,二者不断交互循环。基于前文关于“双维建模”教学的要素及内涵的论述,笔者构建了如图1所示的“双维建模”教学模式。

三、“双维建模"教学模式在高中生物学教学中的实施

下面,笔者以浙科版普通高中教科书《生物学》必修1《分子与细胞》第四章第一节《细胞通过分裂增殖》的教学为例,阐述如何在高中生物学教学中实施“双维建模"教学模式。

《细胞通过分裂增殖》一课的主要内容是“细胞如何通过分裂实现增殖并保证亲子代之间遗传物质的稳定性”,教学的重难点是帮助学生构建“染色体在有丝分裂过程中呈现规律性变化"这一概念。

(一)解构原型,表征核心变量

解构原型,表征核心变量,是指教师要引导学生剖析情境问题中可以通过建模解决的核心子问题并提炼模型的核心变量,再基于模型的含义(要表征什么核心变量)和作用(用于描述、解释还是预测核心变量),选择核心变量的表征方式(如实物材料能表征变量的结构、数量等,在描述性模型中经常使用)。

在《细胞通过分裂增殖》的教学中,笔者为学生创设了播放东方蝶组织修复视频的情境,并提出如下三个问题引导学生思考:(1)组织修复是依靠细胞数量的增多还是依靠细胞体积的增大?(2)细胞分裂能实现细胞数量的增多,为了确保分裂产生的子细胞是东方螈细胞,分裂需具备怎样的特征?(3)东方蝶螈细胞如何实现遗传物质先复制再均等分配?通过对以上问题串的剖析,学生能够学习到:组织修复过程中可以用模型描述的核心子问题是“遗传物质的复制和均分”;细胞遗传物质的载体是染色体,遗传物质的复制和均分意味着染色体也发生了相应变化,因此这个模型的核心变量是染色体的结构和数目。接着,笔者继续提问:“如果用实物材料来模拟染色体,同学们会选择什么材料?请说说理由。”经过讨论和交流后,学生认为只要是细长的线段都可以作为模拟染色体的材料,比如毛线、吸管、铅笔芯等。最后,笔者与学生共同商定以毛根(扭扭棒)作为模拟染色体的材料。

(二)精析核心变量,初构模型

模型具有一定的普适性,可以反映事物的本质特征。在初构模型环节,教师要引导学生先根据对核心变量的初步认识及基于生命观念的推测构建模型雏形,再利用归纳、类比等科学方法抽提不同个例的共性特征作为建模的基础,也可基于实验证据、科学史资料等确定模型核心变量的逻辑关系,构建相对理想的初步模型。

如《细胞通过分裂增殖》一课中需要构建的模型,其核心是染色体的行为变化过程,而确定模型中染色体的形态和数目,是初步构建模型的核心环节。因而,在初构模型环节,笔者通过三个递进式的学习任务,引导学生构建染色体复制和均分的模型,形成有关染色体结构和数目变化的理想模型

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxyz20250408.pd原版全文

【任务一】构建东方蝶亲代细胞染色体组成模型

(1)观察雌果蝇和东方蝶螈的染色体组成(如图 2-a,2-b 所示,其中颜色深的为蓝色,颜色浅的为红色,下同),有什么相同点和不同点?(2)尝试用所提供的材料(白纸板代表母细胞;蓝色、红色毛根代表染色体)构建母细胞染色体组成模型。

学生经过讨论后得出如下结论。雌果蝇和东方蝶螈染色体组成的相同点:染色体成对出现,不同的染色体大小有区别,成对的染色体有颜色的区分。雌果蝇和东方蝶螈染色体组成的不同点:染色体数目和大小不同。

以此为基础,笔者组织学生讨论:构建模型的主要分歧在于染色体的对数,那么,1对、2对、多对染色体的模型各自的优缺点分别是什么?学生讨论后得出:1对染色体的模型比较简化,但是不能反映“不同对染色体大小有区别”这一事实;2对和多对染色体的模型都能反映染色体的特征,且2对染色体的模型(如图2-c所示)更简单。根据上述讨论,笔者鼓励学生总结建模的基本步骤:先基于不同类型的个例进行分析,再从中提取共性特征来构建模型,同时注意用能体现共性特征的最小数量或组成来构建模型。

【任务二】构建东方蝶分裂后的子细胞染色体组成模型

(1)根据所提供的材料构建子细胞中的染色体组成模型。(2)母细胞染色体经复制后均等分配到两个子细胞中,讨论怎样算“均等分配”

学生对子细胞中染色体的组成存在不同理解,构建出了三种不同的模型(如图3所示,其中后两种为错误模型)。基于此,笔者组织学生对正确的模型进行讨论并说出其正确的理由,引导学生指出均分的实质:染色体的数量、种类(来源)大小的均分。

【任务三】构建东方蝶细胞分裂时染色体先复制再平均分配的模型

(1)讨论染色体复制可能的模式,结合任务一、任务二,指出复制的关键是什么,尝试构建模型。

(2)讨论染色体均分可能的方式,结合任务一、任务二,指出均分的关键是什么,尝试构建模型。

在构建复制与均分关键步骤模型时,学生存在复制与均分的前概念,且不易理解染色单体形成、染色体整列等细胞学行为。为有效解决这一学习难点,笔者尝试借助“假设一演绎”的思想方法,引导学生提出染色体复制模式的假设并建模,再利用模型对染色体均分的解释来检验假设的合理性。

[假设阶段]学生根据对遗传物质加倍的理解,提出三种复制模式的假设:(1)复制后一条染色体变成两条染色体(如图4-a所示);(2)复制后的两条染色体连在一起(如图4-b所示);(3)遗传物质通过延长的方式加倍(如图4-c所示)。

[演绎阶段]笔者引导学生将三种假设分别用于预测染色体的均分,尝试比较三种复制模式的优劣。学生很快能发现:模式(1)无法确保复制后的染色体与模板染色体分离;模式(3)无法实现均分;模式(2)更合理,遗传物质要实现均分时两条染色体分开,每一条各自移向细胞两边。

在构建均分关键步骤模型时,学生以图4-b为基础提出关键步骤的假设,然后利用模型阐述该步骤为何“关键”。

[假设阶段]学生根据子细胞内遗传物质分布目标,提出两种均分假设:(1)着丝粒原地一分为二,分裂后的染色体直接移向两极;(2)着丝粒先移动到细胞中央,再一分为二。

[演绎阶段]笔者引导学生预测两种假设下的染色体分离过程,感受染色体均分的达成情况。模式(1)下染色体在移动过程中相互影响,且移动的距离各不相同,达到两极的时间不统一;模式(2)下染色体移动互不干扰,且到达两极的时间基本一致。

染色体复制和平均分配的过程是教学的难点,常规教学不能帮助学生深刻理解“染色体复制后连在一起、均分前染色体着丝粒排列在赤道面”的意义。而在上述教学活动中,若直接要求学生构建分裂过程中的关键过程,学生会因为缺乏相应的知识和能力储备,而找不到思维的联结点与突破点。因此,笔者通过搭建支架,为学生提供思考路径,利用“假设一演绎”的思想方法,引导学生从提出各种复制和均分模式的假设中,结合结构功能观,进行分裂结果演绎,分析得出最可能的复制和均分模型。在建模活动中,学生大胆猜想、构建模型、比较讨论,不仅理解了染色单体连接、着丝粒排列等特殊结构的生物学功能,感悟结构与功能观,还扩充了元建模知识,如模型能用于交流、模型的生成需要猜想比较和验证等逻辑过程。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxyz20250408.pd原版全文