人人都是探究者

作者: 雷开云

2019年9月,(以下简称“君山小学”正式迎来第一批学生。学校的学生大多是附近园区的随迁务工子女和各乡镇的留守儿童,学校的教师则多是教龄较短的年轻教师。就是这样一所看上去“先天条件不足”的小学,却从2022年起,用不到3年的时间,探索出较为成熟的学研体系,打造出独具特色的“劳综"教育品牌。

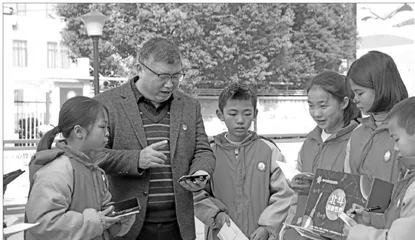

“培养探究精神,提升探究能力”,是采访过程中被反复提及的一句话,也是学校从“吊车尾"变成“排头兵"的关键。学校以系列化、项目化的“劳综"课程为牵引,鼓励教师积极开发课程内容,引导学生经历完整的探究过程,通过“一科联动多科"的方式,持续激发学生“学"的积极性和教师“研"的内驱力。

以问促思:从“一筹莫展”到“思路清晰

“豆苗是如何生长的?"“扎染的染料是由什么制成的?""怎么知道米粉熟了没有?”……翻开学生的“劳综"课程记录本,几乎每一页都满满当当地记录着他们对探究对象的好奇与思考。“学生只有对探究对象、探究目的进行思考,才能明白要做什么、怎么做。当然,学生也不是一开始就能问出逻辑严密、思维深刻的问题,他们在有了探究经验后,能加深认识,提出的问题也就更具体。"君山小学“劳综”课教师刘玲芝介绍道,“比如,我们教学《玩转葫芦》时,在‘项目策划'阶段,学生的问题大多是‘葫芦有哪些颜色?葫芦能吃吗?'这类较为浅层且雷同的问题,但到了‘项目实施'阶段,他们的问题就变成了‘种植葫芦时有哪些注意事项?

葫芦除了能制成工艺品,还能怎么用?'这些五花八门且具思考性的问题。所以,学生每个阶段的问题都不同。伴随着这些问题,他们也更清楚自己要做什么。”

多提问、勤思考是君山小学学子进行“劳综”课程学习的第一步,也是全校师生成为积极的探究者的关键。“搅活一池春水”“让教师动起来,让学生动起来”是曾玲芝书记初到君山小学就定下的目标。但当时面对“老教师‘等退休’,年轻教师想躺平‘"的现象,曾书记也很苦恼、困顿。

“办学理念要怎么推行?如何激起大家的干劲儿?要从哪些方面着手…很多很多问题,当时我每天脑子里都在想这些。”曾书记笑着回忆,“不久,王林华老师也调来了君山小学,他主持的‘劳综'课题在2018年就获得国家级教学成果一等奖,他经验丰富、专业过硬。而且他的‘劳综'课程理念与我的办学理念有很多契合的地方,他的到来让我信心倍增。我把遇到的问题和他沟通,他也结合经验提出了很多可行的建议,最终,我们结合生情、校情,明确了以‘劳综'课程为牵头学科,以‘培养研究型学生、培养研究型教师'为目的的一系列育生育师路径。”

问在探究开始时,问在迷茫困顿处。作为积极的探究者,君山小学的师生在问题的牵引下时时思考、层层推进,不断挖掘“学”的深度、拓宽“研"的广度。

以行践学:从“按图索骥”到“自主探究”

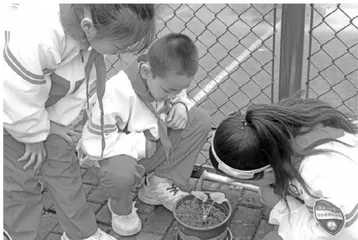

“一行胜千言。"在君山小学的"劳综"课程体系中,项目的实施阶段是历时最长的阶段,也是学生将思转化为行的关键阶段。记者采访之际,正值学校开展“君山小学第二届美食节暨‘粉'文化展示日"活动。据活动负责人杨璐副校长介绍,每年的校园美食节不仅是师生共享欢乐的盛会,更是学校“劳综"课程成果的集中展示。在这场活动中,全校师生“探究同一个主题,呈现多样的精彩”。

“我们这次美食探究的主题是‘粉’,在项目实施阶段,学生要查阅资料、调研寻访,撰写浅显易懂的‘粉’文化介绍材料,经历简化的米粉制作过程,如和粉、搓粉、晒粉等,还要了解大家的口味和喜好,制定班级米粉套餐。其实,整个过程内容多、任务细,我也担心孩子们坚持不下来。但他们真的很厉害,许多班级的成果超出预期、新意迭出。"杨璐骄傲地说。

从“前期调研"到“动手实践”,再到“自主创新”,在不断进阶的“行”的过程中,学生的“学”真实发生了。值得一提的是,在“行”中快速成长的,不仅有君山小学的学生,还有君山小学的教师。

“鼓励老师们‘动起来’,比引导学生‘做起来’要难得多。"君山小学劳动教育名师工作室主持人王林华感叹道,“我刚来那会儿,在曾书记的助推下开了一场讲座,主题是‘如何做研究型教师’,你们猜来了多少人?不到10个。事后我想,这也正常,老师们没有尝到甜头,肯定不愿意动。所以,想要老师们‘动起来’,就要让他们转变观念,看到成效。”

分析出教师不愿改变的原因后,君山小学“双管齐下”,从专家引领和考核制度方面着手,激发教师“行”的动力。王林华老师先是组建了一支“劳综"课程教研团队,他手把手地带着团队教师设计校本课程、打磨上课细节、参与课题申报。“当初王老师说要带我们做课题的时候,我以为他在‘画大饼’,这离我太遥远了。"团队成员刘玲芝不好意思地说,“第一次填课题申报书的时候,我有很多不懂的地方,真的是靠王老师一点一点地带出来的。"在短短两年多的时间里,团队教师成长迅速、收获颇丰,成功申报了省级课题3项、市级课题6项,实现了学校在课题申报方面的“零的突破”!“榜样的力量是无穷的”,越来越多的教师主动加入研究团队、主动参与校本课程设计。

在教师“研"有方法、“研"有路径后,君山小学“劳综"校本课程数量增势迅猛,由最初的1个发展到2023年的24个,再到现在的74个。随着教师参与兴致的高涨,也为了让教师"研"得更深刻、更专业,君山小学单独设置了“劳综"课程教学考核分,旨在让教师人人会教、人人能“研”。就这样,在"内驱力"和"外动力"的助推下,教师不断前行,他们从最初的“不知该怎么研”,到“跟着大家研”,再到现在的“自主探究式研”,实现了理念上的转变、能力上的提升。

以“一"带“多”:从“贯穿一科”到"联通多科”

以“多科融合的项目化学习”为探究方式,以“教师自主研发的校本课程”为教学内容是君山小学“劳综"课程的特色,也是学生“学习一科、掌握多科”,教师“研究一科、联通多科"的关键。在每个学期的“劳综"课上,学生要经历“查找背景资料,对研究对象进行文字描述一绘制思维导图,梳理制作流程、把握工序时间一进行展示汇报,通过图片、视频或文字的方式交流自己的研究成果"的过程,他们在劳动探究中盘活语文、数学、美术、信息技术等学科知识,扎扎实实地将“学”落到实处。

“不仅学生如此,我们很多老师也是‘劳综'课程的受益者。像我的主教学科是英语,教英语时,我常把‘劳综'课上的项自化学习方式带到英语课堂中,引导学生自主探究、融通学习。比如,英语学科中有一课叫‘FamilyTree',要求学生了解家庭成员的英文表达,教学时,我将项目化理念引入课堂,鼓励学生动手绘制家谱、积极展示交流,让学生在‘做中思’,在‘做中学’,效果很好。后来,省里组织‘基础教育精品课程'遴选,我就把这堂课报了上去。幸运的是,这堂课已通过县级和市级选拔,被评为‘县级精品课'和‘市级精品课',目前还在参与省级评比。这也让我意识到,我们的理念是走在前面的。”杨璐副校长激动地说。

在“劳综”课程体系的有力助推下,君山小学成功打造出了充满活力与创新的“学研”样态。学生逐渐成为知识的主动探究者,展现出强烈的好奇心和求知欲;教师也实现了由“推着研"到“主动研”的华丽蜕变。在这里,人人都是探究者,人人都能成为探究者。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxed20250302.pd原版全文