数形结合明算理 关联对比通算法

作者: 朱彦 王章莲“运算律"是人教版小学数学教材四年级下册第三单元的内容,主要学习的是加法交换律、结合律,乘法交换律、结合律和分配律,以及这些运算定律在整数四则运算中的运用。学习这部分内容时,学生似乎都能理解、掌握,但在实际运用时总是出错误。特别是在一些计算中,到底是运用乘法结合律,还是运用乘法分配律,学生总是混淆不清(如图1)。

(8×4)×25 18×4)×25 (8+4)x25

=8×25+4x25 =18×47×18×25) 8+4×25

二200+100 =32×200 8+100

=3 =6400 =108

从图1中学生的错误可以看出,他们更多是基于算法层面上的模仿,一味地追求凑整而无视计算的合理性、运算定律自身的逻辑性。造成这一现象的原因是什么呢?如何才能帮助学生走出运算律学习的困境呢?下面谈谈笔者的思考。

一、追根源:找出乘法运算律学习困境之源

(一)解读教材缺广度

人教版小学数学教材对于“运算律"这个单元内容的编排是以情境为依托,结合生活情境帮助学生理解各种运算律的内涵,建立数学模型。为了突破难点,教材特意编排了问题:王老师一共买了多少个羽毛球?根据题干中的“王老师买了5副羽毛球拍,花了330元;买了25筒羽毛球,每筒32元。每筒羽毛球12个”,学生既可以用乘法分配律进行简算,也可以用乘法结合律进行简算,能在问题解决的过程中感知解题策略的多样性。

在教学中,笔者发现,学生在情境中理解乘法结合律与分配律的算理并不存在困难,一旦脱离情境,运用运算律进行简便计算时就错误频出。由此可见,单一情境不足以揭示运算律的数学本质,使学生难以灵活运用运算律。

(二)分析学情缺准度

在教学中,不少教师认为,学生学习运算律缺乏认知基础。其实,学生学习运算律的认知起点并不是“零”。学习多位数乘一位数、两位数乘两位数、长方形的周长后,他们对乘法分配律的算理已经有了初步的体验,相对而言,乘法结合律的算理体验较少。从中可以看出,学生对于这两种运算律的认知基础是不同的,这也是学生混淆两种运算律的原因之一。

(三)实施教学缺深度

在常态化的教学中,教师往往缺乏对教材的深入解读与思考,教学也就难有深度可言。常态教学过于碎片化,教师缺乏对知识脉络的梳理,整体意识不强。针对学生作业中的错误,教师缺乏归因分析,总认为多练习、多强调、多模仿学生才能学会。注重以算法为主的教学,固化了学生的思维,淡化了学生对运算律算理的深度理解。

二、寻找对策:探索乘法运算律学习困境之策

(一)借助数形结合,明晰算理,促进思维发展

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下称“新课标”)提出,要立足学生核心素养的发展,小学阶段要建立形与数的联系,构建数学问题的直观模型。将抽象的“数”用具象的“形"演绎出来,使抽象的问题直观化,复杂的问题结构化,更有利于学生发现知识间的联系、把握问题的本质、明晰思维的路径。

相比于人教版教材,北师大版教材在本单元提供的素材更加多元,除了情境创设,教材中例题和练习的编排运用了丰富的学生熟悉的生活元素和图示,以帮助学生理解算理。借助数形结合,使算理可视化,有助于学生明晰算理,把握算理本质,为两种运算律的灵活运用搭建了思维模型。

(二)落实“瞻前顾后”,注重联结,积累活动经验

“新课标"提出,教学要基于单元,着眼整体,注重知识间的联系,多角度去把握知识体系,实现思维与方法的联结。

在教学人教版小学数学教材三年级下册“两位数乘两位数的笔算乘法例1”时,在探究“ 1 4 × 12”的笔算乘法计算方法之前,教材呈现了点子图,让学生试着用已有的经验计算“  。教师应抓住这个契机,让学生充分经历动手操作的过程,帮助学生积累两种运算律的活动经验,为学生进一步学习运算律积累思维经验。

。教师应抓住这个契机,让学生充分经历动手操作的过程,帮助学生积累两种运算律的活动经验,为学生进一步学习运算律积累思维经验。

运算律在整数运算中的运用,处于“承上启下"的关键位置,对于将来能否顺利迁移到分数、小数起到了至关重要的作用。因此,教师要准确把握知识的脉络,做到“瞻前顾后”,精心设计教学活动,重视学生活动经验的积累。

(三)尝试“比较学习”,注重整合,突破教学难点

“比较学习”是提升学生数学思维水平、突破教学难点的有效方法。人教版小学数学教材四年级下册"运算律”单元教学顺序为:加法交换律、加法结合律、连减的性质,乘法交换律、乘法结合律、乘法分配律、连除的性质。教师要围绕知识点的相似处、易混处设计教学,引导学生在比较中学习,在比较中思考,深化对运算律算理的理解,丰富对运算律算法的思考。例如,教师可以适时将加法交换律与加法结合律比较,帮助学生厘清概念,为乘法交换律和乘法结合律的学习奠定基础;将加法交换律、加法结合律与乘法交换律、乘法加法结合律比较,能帮助学生从“相似”中发现加法与乘法运算律的本质区别;将乘法结合律和乘法分配律比较,能帮助学生在对比中区分两种运算律的模型,突破教学难点,实现思维进阶。

三、教学实践:重构乘法运算律的课堂教学

基于以上思考,针对学生运用乘法结合律与乘法分配律的问题,笔者设计了一节乘法结合律和乘法分配律的练习课。借助数形结合,帮助学生建立起这两种运算律的认知结构,形成两种运算律的相对清晰的思维模型。

(一)借助数形结合,展示两种乘法运算律的“外形”之异

【活动一】拼一拼

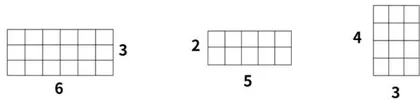

1.用乘法算式表示各组的小正方形的个数。提出问题:图2中哪两组方格图刚好可以拼接在一起?

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxed20250320.pd原版全文

学生上黑板拼一拼,再尝试用算式将拼接过程记录下来,并结合拼接的过程,说说算式的含义。

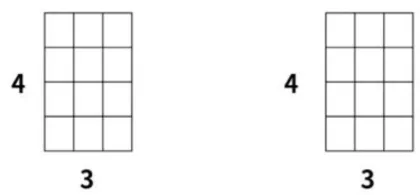

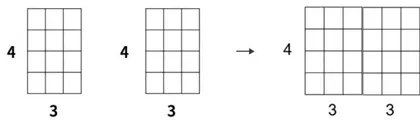

2.继续思考:如图3所示,如果两组方格都是4 × 3 个呢?可以怎样拼?想一想,填一填。

教师引导学生交流两种拼法填写的算式,对比两道算式所表达的不同意义。

4 × 3 + 4 × 3 = ( 4 + 4 ) × 3 4 × 3 + 4 × 3 = ( 3 + 3 ) × 4

基于学情,教师让学生自主发现与交流。学生借助几何直观,在图形拼组中切实地“看"到乘法分配律。在拼一拼、说一说的过程中,教师紧密联系“数”与“形”,突出乘法分配律的本质:几个几加几个几一共得几个几。

3.出示: ( 4 × 3 ) × 2 = 4 × ( 3 × 2 ) × 门

师:有个同学是这样列式的(如图4),你们能看懂这道算式的含义吗?

相较于乘法分配律,学生对于乘法结合律的算理及表征较为陌生。教师直接出示算式“依图说理”,能有效帮助学生建构乘法结合律算理的直观模型,积累活动经验,为之后进一步深入思考提供了有力的支撑。

(二)借助数形结合,呈现两种乘法运算律“算 理"之异

【活动2】比一比

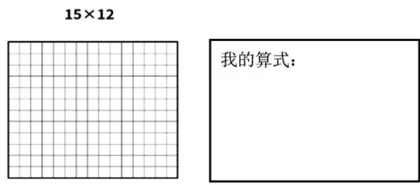

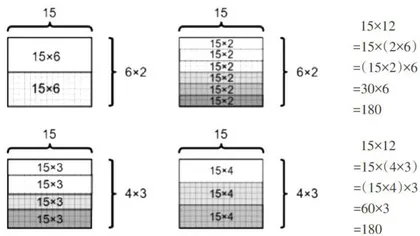

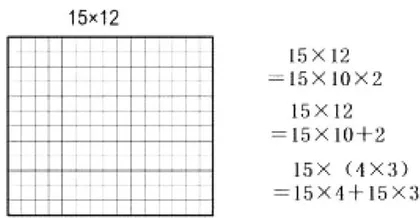

师:你会用不同的简便方法计算“ 1 5 × 1 2 ”吗?你能将计算过程在方格图中表示出来吗?能写几种就写几种。

学生独立完成后,进行交流汇报,如图5)

交流片段1(如图6)

15 15 15 15 12 15×8 12 15×6 12 15×10 12 12×10 12×5 15×4 15×6 15×2 15×12 15×12 15×12 15×12 =15×(8+4) =15×(6+6) =15×(10+2) =(10+5)×12 =15×8+15×4 =15×6+15x6 =15×10+15×2 =10×12+5×12 =120+60 =90+90 =150+30 =120+60 =180 =180 =180 =180

师:利用乘法分配律简算有什么共同点?

生:都是将其中的一个乘数拆成两个数的和,写成“几个几”加“几个几”的形式。

生:拆成的两个数分别与另一个乘数相乘能凑整,这样方便口算。

师:无论怎样拆,数量的多少有没有增加或减少?

生:没有,都是算15个12或12个15是多少。

此题有多种简算方法,但不是对多种方法的列举,而是重在梳理、对比与提炼,借助直观图寻找方法中的相同之处。在直观图的支撑下,学生发现,它们都是将一个整体拆成几个几与几个几的和。并且始终牢牢抓住另一个核心:无论怎样简算,都是计算15个12或12个15是多少。这一环节,教师利用直观图进行对比,搭建了“乘法分配律”的直观模型,能进一步内化算理。

图7

交流片段2(如图7)

师:用乘法结合律简算有什么相同之处?

生:我发现,每一份分得同样多就可以用乘法结合律简算。

师:请你具体说说。

生:比如,先将12拆成6个2,这样每一份都相同,就可以先算其中的一份,用 1 5 × 2 ,有6份,所以

再乘6。

师:想让每一份都相同,就要将其中一个因数拆成什么?

生:拆成几乘几。

生:拆的时候也要注意凑整。12既可以拆成4 × 3 ,也可以拆成 3×4 ,把4写前面与15先乘更方便。

师(指着图7):说得真好,无论将12拆成4个3或3个4,每一份都相同,都可以先算出其中的一份,再算几份一共是多少。但计算时要讲究策略,将4放前面计算更简便。

师:对比前面乘法分配律简算的直观图,你们有什么发现?

由于学生对乘法结合律算理的体验较少,这里借助直观图,帮助学生进一步建构乘法结合律算理的模型是十分必要的。教师要借助“形"的直观优势,引导学生充分地“比较”"说理”,从而进一步内化乘法结合律的算理。使学生认识到:只有每一份分得一样,才能写成连乘的形式,进而用乘法结合律进行简便计算,这也是乘法结合律与乘法分配律的区别所在。这一层次的对比,使学生的思维实现进阶,揭示了知识间的联系,直击数学本质。

(三)借助数形结合,明晰两种乘法运算律算法之异

【活动3】说一说

师:对照方格图,思考图8右边的计算对不对?

生:不对, 1 5 × 1 0 表示10个15,再乘2,格子的数量比这里的格子多了。

师:你能大概表示一下范围吗?

生(在格子上比画):有两个 1 5×1 0 这么大,这样算肯定是错的。

借助方格图让学生想象计算方格数的范围,由此判断计算方法的对错。从直观呈现到辅助想象,学生逐步有了依"形"推“理"的意识,学生的抽象思维能力得到了明显的发展,明确了“为什么可以这样”“为什么不能那样”,为灵活运用乘法运算律解决问题积累了丰富的思维经验。

让学生真正理解、掌握、运用运算律,不是一两节课就能解决的,教师要在整体把握教材的基础上,借助数形结合的支撑,通过关联对比来突破重难点,帮助学生养成用联系的眼光思考问题,用结构化方式分析问题,在掌握知识的过程中渗透数学思想,做到深度学习,实现思维进阶。

(作者单位:安徽省黄山市黄山区甘棠中心学校)

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxed20250320.pd原版全文