制药专业“化工原理”课程教学体系分阶段教学模式的改革与实践

作者: 王俊 孙雪妮 韶晖 纪国剑

[基金项目]2023年度江苏省高等教育学会重点课题“石油石化类本科高校现代产业学院协同育人教学管理模式研究”(2023JSJG167);2021年度江苏省高等教育学会重点课题“化工类专业‘四传一反’核心课程群的建设研究”(2021JSJG138)

[作者简介](1986—),男,安徽马鞍山人,博士,常州大学石油化工学院副教授(通信作者),主要从事化工过程强化研究;(1986—),女,江苏苏州人,博士,常州大学石油化工学院讲师,主要从事新型多孔吸附材料的开发及应用研究;韶晖(1969—),女,江苏如皋人,博士,常州大学石油化工学院教授,主要从事新型分子筛材料合成及应用研究。

[中图分类号]G642.0 [文献标识码]A [文章编号]1674-9324(2025)14-0073-04 [收稿日期]2024-12-27

引言

“化工原理”是制药工程专业的一门重要基础课程,它为学生掌握制药生产过程的基本原理和基本技能奠定了重要基础。本课程的主要特点为理论知识点多、工程实用性强、公式复杂且内容多数与药品生产没有关联,导致学习难度较大,易使学生失去兴趣,缺乏学习的积极性和主动性,进而难以提高学生解决工程问题的能力。同时,大多数制药工程专业学生的数理基础相对较弱,传统的“化工原理”课程教学模式难以满足新形势下对制药人才的培养要求[2]。面对日益激烈的就业竞争,如何深化“化工原理”课程的教学改革,提高教学质量,培养高素质应用型制药人才,是每一位“化工原理”授课教师和教学管理者必须认真思考和亟待解决的问题。长期以来,“化工原理”课程的教学内容和教学方法较为传统和单一[3],重理论轻实践的现象普遍存在。教学内容脱离制药工程专业实际,与生产实践联系不够紧密;教学方法以教师讲授为主,学生被动接受知识,缺乏主动探究和动手实践的机会,不利于培养学生的创新能力。

制药专业“化工原理”课程的特点是理论性强、课时短、涉及面广,需要多门基础课程(如高等数学、大学物理、物理化学等)的知识作为理论基础。同时,本课程具有很强的实践性和工程性,需要通过大量的实例分析和工程计算来加深学生对基本原理和计算方法的理解与掌握[4]。因此,教师如何在有限的课时内,合理安排理论教学和实践教学,提高教学质量和教学效果,是本课程教学改革的重点和难点。

目前,制药专业“化工原理”课程主要采用理论讲授为主,辅以习题课和实验课的传统教学模式[5]。这种教学模式存在一些不足:一是重理论轻实践,学生难以将理论知识与实际问题相结合;二是教学内容与制药工程实际脱节,导致学生学习兴趣和积极性不高;三是课时安排不合理,教学内容不能在规定课时内讲授完毕。综上,本文结合常州大学制药工程课程体系特点和人才培养方案,依据制药工程的专业特点,积极探索“化工原理”课程教学内容、教学方式以及评价手段的改革和创新,旨在切实提高教学质量,培养学生分析问题和解决实际工程问题的能力,使学生满足新型企业的发展需要。

一、制药工程专业“化工原理”课程的教学内容和目标

我校制药工程专业的“化工原理”理论课共有64学时,其中 8 5 % 以上的学时主要用于讲解流体的流动和输送机械、传热、吸收、精馏等章节,这些内容是“化工原理”课程中极具代表性的、能够反映出“三传”特性的单元操作过程。因此,在短时间内讲解完成这些教学内容并达到培养目标,以满足新时代背景下制药工程专业工程教育认证的需求,具有一定的挑战性。

《流体的流动和输送机械》这一章的教学内容和目标是:要求学生掌握流体静力学基本方程及应用;掌握流体流动的质量衡算和机械能衡算以及流速、流量的测定计算;掌握层流和湍流的本质以及流动边界层概念;能够运用流体流动时的机械能损失和机械能衡算方程对简单管路、并联管路和分支管路进行计算;掌握离心泵的理论压头和实际压头、特性曲线、气缚和汽蚀现象、安装高度、功率和效率、流量调节方法、选型等;了解各类泵在化工生产中的应用等。

《传热》这一章的教学内容和目标是:要求学生掌握热量传递的基本原理;能够根据傅里叶定律、牛顿冷却定律等,熟练运用传热速率方程进行换热器设计,确定换热器操作中的各种参数;掌握列管式换热器的结构、特点,并能够根据换热要求选择合适的换热器以及了解换热器的强化原理;具备运用热量传递原理分析和解决实际传热工程问题的能力[6]。

《吸收》这一章的教学内容和目标是:要求学生掌握化工生产中的传质过程;熟悉分子扩散和费克定律以及气体在液体中的溶解度与亨利定律;能够运用吸收速率方程、吸收塔物料衡算和操作线对低浓度气体吸收塔进行填料层高度计算;了解传质单元和传质单元高度的概念和意义;掌握填料塔的结构及流体力学性能,并具备运用这些知识解决吸收过程问题的能力。

《精馏》这一章的教学内容和目标是:要求学生掌握双组分理想物系的气液相平衡关系;掌握精馏原理并能够分析精馏过程;能够针对具体的工程案例,运用精馏原理进行物料衡算、操作线方程等连续精馏的操作和设计计算;掌握板式塔设备的结构、工作原理及操作特性,并具备运用这些原理解决精馏操作问题的能力。

二、教学改革策略的研究

在对制药“化工原理”课程的现行教学方法和学习内容进行深入分析后,我们认为实验教学和仿真模拟教学模块在培养学生分析问题和解决实际工程问题的能力等方面起到了至关重要的作用。为此,我们提出了“化工原理教学体系的分阶段模式”的教学改革策略,即将制药专业的“化工原理”课程教学分成以下四个阶段性模块:工艺仿真模拟和理论教学相结合;基础操作和工业化设备认知;实际问题解决和创新能力培养;安全和环保意识建立。在整个教学过程中,授课教师按照这四个模块循序进行。

(一)工艺仿真模拟和理论教学相结合模块

通过工艺仿真模拟软件,如CFD软件以及AspenPlus软件的辅助&,帮助学生理解“化工原理”课程教学过程中一些抽象概念对过程操作的影响。例如,教师在讲解流体流动阻力系数与雷诺数和相对粗糙度的关系时,可以利用CFD模拟水在圆管中的流动过程,并通过解析速度分布获得层流内层厚度与雷诺数的线性关系,进而解释摩擦阻力系数与雷诺数的关系。进一步,这个案例可以延伸到传热过程中,详细解释层流内层对传热过程的影响。教师讲解精馏理论课时,回流比、进料板位置以及进料组分波动等参量的变化对精馏分离效果的影响是重要的知识点。单纯的课堂分析讲解可能比较枯燥,而使用流程模拟辅助则结果直观。同时,教师借助AspenPlus软件可引导学生自由发挥,深人思考,举一反三,提升学生的思辨能力,加强学生对理论课的学习和理解。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxls20251419.pd原版全文

(二)基础操作和工业化设备认知模块

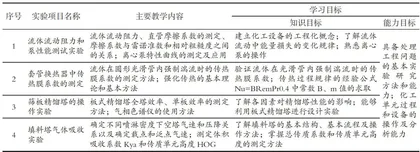

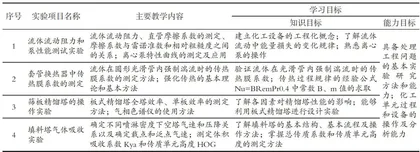

教师通过流体流动、传热、吸收等实验加深学生对“三传”过程的理解。在实验过程中,要求学生采集实验数据,以培养学生的实验操作能力和对工业化设备内部结构的具象化认知。另外,实验结果的分析要求从质量守恒、气-液两相平衡、能量守恒验证到传递过程分析。这不仅考查了学生的理论知识掌握程度和操作技能水平,还考查了他们通过实验数据进行科学分析的能力,从而建立工程化能力目标。基础操作的实验项目如表1所示。

(三)实际问题解决和创新能力培养模块

教师通过精馏或吸收过程的模拟操作和自选化工过程设计与优化实验,培养学生解决实际问题的能力和创新思维。模块的培养方式是给学生1周时间,让学生利用板式精馏塔独立完成化工中的一项分离任务。在此过程中,学生不仅要熟练掌握标准设备的选型和数据参数的选择确定,还需展现出较高的操作技巧和创新设计能力。模块的结果分析要求包括能耗、产品质量和产量的分析和设计评价与改进等方面,以此提升学生将理论知识转化为解决实际工程问题的能力。

(四)安全和环保意识建立模块

制药过程中的废水处理实验,让学生面对挑战性较高的环境问题,并引导他们在进行实验操作的过程中养成良好的安全环保意识[9]。同时,教师在实验设计和实施过程中,可与“绿色理念”和“双碳”要求相匹配,采取合理、可行、有效的方案[10]。模块具体的实现方式是围绕抗炎药阿司匹林合成实验过程中的废水问题进行开放式的实验设计,其中,4人为1组,要求学生提前2周准备。实验选择工业上常用的铁屑/烟道灰过滤-混凝-臭氧氧化组合工艺["],以及较为先进的电化学氧化法[2和光催化氧化法进行实验比较。实验装置所使用的电为绿电,电源来自光伏板发电并储存于锂电池中。实验使用的光源为紫外光灯,光灯电源亦是锂电池储存的绿电。模块的结果分析要求包括能耗、物耗、COD去除率、  减排量等,旨在促使学生将绿色发展和“双碳”问题融入自身的知识体系中,培养学生的环保意识和创新思维。

减排量等,旨在促使学生将绿色发展和“双碳”问题融入自身的知识体系中,培养学生的环保意识和创新思维。

教师通过实施这四个模块,形成分阶段的教学模式改革,可显著提高学生的综合能力,且利用这些模块的评估结果,能够将教学效果量化。例如,在基础操作和工业化设备认知模块中, 8 5 % 的学生达到了工程化能力的教学自标;而在实际问题解决和创新能力培养模块中,学生能耗分析的达成度为 7 0 % ;在安全和环保意识建立模块中,学生对污水中COD污染物的检测和分析处理的达成度达到了 8 0 % 。这些数据反映出课程实验教学在不同层面上的综合效果。这项改革于2023年开始实施,2022年度制药专业的“化工原理”课程的期末综合平均成绩为52.94分,2023年度的期末综合平均成绩则提升至67.71分,最高分达到了95分。这些数据不仅反映了学生的学习效果,而且为教学方法的科学性和实用性提供了可量化的证据,为今后教学改革提供了有力指导。

结语

在制药工程专业的“化工原理”课程教学过程中,在保持学生理论课和实验课学时不变的前提下,我们通过实施分阶段模式的教学改革,使得课堂教学过程中学生的积极互动性、实验操作能力和解决实际问题的能力均得到了提升,学生的综合评价成绩逐年提高,教学效果提升明显。这些教学改革有利于学生工程化能力和创新能力的培养,以满足新时代背景下制药工程专业工程教育认证和新工科建设的需要

参考文献

[1]张蕾,马田林,金淦,等.制药工程专业“化工原理”课程教学改革探索[J].安徽化工,2021,47(2):138-139,142.

[2]熊军,姜建芳.医学院校制药工程专业《化工原理》课程教学改革探讨[J].广东化工,2015,42(10):209-210.

[3]张莉梅,秦莉晓,谭芸妃,等.化工原理及实验课程教学体系的改革与探索[J].教育教学论坛,2020(29):373-375.

[4]石国亮,梁琪,赵玉英,等.基于“化工原理”课程的高校混合式翻转课堂教学模式构建与实践[J].化工时刊,2023,37(5):92-95.

[5]刘红梅,韩永萍,侯春娟,等.新工科建设背景下制药工程专业化工原理教学创新设计[J].化学教育(中英文),2022,43(4):101-106.

[6]高亚辉,冯勇,张碧滢,等.聚焦学生创新能力培养的化工原理课程研究性教学改革与实践[J].化工高等教育,2024,41(4):126-131,141.

[7]朱洪涛.《化工原理》课程研究性教学改革与实践[J].科技创新导报,2018,15(33):140-141.

[8]张于弛,张燕杰,王莉玮,等.新工科背景下基于Aspen化工原理课程教学改革探索[J].化学工程与装备,2024(4):151-154,170.

[9]王一婕,李春江,高蕊蕊,等.新形势下高校实验室废水处理现状及对策[J].广州化工,2024,52(15):173-175.

[10]王玉峰,李斌,顾凤岐,等.“低碳经济时代”高校化学实验室建设与管理的思考[J].实验室研究与探索,2010,29(7):302-304.

[11]李凤仙,张成禄,李善评.药厂阿斯匹林废水的治理[J]环境保护,1995(3):8-9.

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxls20251419.pd原版全文