素养立意下“四维融合”课堂样态的 构建逻辑与路径探析

作者: 李银川 田博文

[中图分类号]G632.0[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2025)03-0110-07

[DO1]10. 13980/j. cnki. xdjykx. 2025. 03.016

2022年4月,教育部发布了《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”),其中明确指出“聚焦中国学生核心素养,培养学生适应未来发展的正确价值观、必备品格和关键能力”[1]。自此,基础教育课程改革正式进人了核心素养时代。2023年5月,教育部办公厅印发了《基础教育课程教学改革深化行动方案》,进一步提出了“教师教学行为和学生学习方式发生深刻变化,教与学方式改革创新的氛围日益浓厚,基础教育课程教学改革形成新气象”2的行动目标。由此观之,传统课堂样态因难以适应社会的发展和环境的变化必将走向瓦解,一种致力于未来能力和终身素养发展的新课堂样态正呼之欲出。基于对2022版新课标的深度分析并结合对学生认知发展规律的深刻洞察,本研究拟构建素养维、实践维、大概念维、深度学习维共存共进互促的“四维融合”课堂样态,旨在为学校育人减负增能,更希冀为推进高质量教育体系建设和新质生产力的发展提供有力支撑。

一、素养立意下“四维融合”课堂样态构建的现实动因

当下,社会转型不断加速,数字技术蓬勃喷涌,构建“四维融合”的课堂样态绝非偶然,而是各种动因相互交织下的必然趋势。本文通过对不同现实动因的梳理和深人探讨,以揭示构建“四维融合”课堂样态的紧迫性与必要性。

(一)加速核心素养目标落地的必然要求

课堂是学校育人的主阵地,核心素养的有效落实取决于课堂运行的基本特征与样态。首先,随着社会剧变对教育领域的挑战日益显著,高阶思维和问题解决能力的培养逐渐成为教育共识,课堂服务于学生高阶认知思维建构已是大势所趋。其次,传统课堂盲目推崇授受式学习,这种模式暴露出了短视化和功利化的弊端,妨害了品质的发展和生命的沉淀。毋庸置疑,课堂样态应被置于时代视域下进行合理界定和动态调整。在核心素养时代,课堂须主动识变、应变、求变,为核心素养发展搭建优质平台。具体而言,应将课堂从只关注教师“教什么”及“如何教”的“教堂”,重塑为关注学生“如何学”及“学得好不好”的“学堂”。

一方面,新课标的颁布释放了素养本位已成为价值取向的信号。这必将带来课程理念、目标、内容、实施等全方位的课程变革,对教育的良性发展和学生的未来福祉裨益良多。另一方面,新课程与旧课堂的不相兼容会导致课程育人价值的折损。因而,必须重构可开启高质量对话和开放性思考的课堂样态。唯有如此,课堂才能因无限的生成性与可能性而彰显充沛的教育价值,成就学生核心素养的发展。

(二)纾解课程实施内部矛盾的现实之需

受制于不同主客观因素,课程实施中的一些问题及矛盾逐渐尖锐化,构建“四维融合”课堂样态是纾解这些矛盾的现实之需。

1.随着5G、人工智能、物联网等数字技术的演进,知识爆发式的更新创造,“课程超载”就是这种社会现象在教育领域的体现。2024年全国两会,《政府工作报告》明确指出要持续深化“双减”。然而,课堂内扩大知识传递量、给学生增负的现象却屡见不鲜。一方面,教师不可能将所有知识传授给学生,因为无论学校如何增加内容,都难以跟上新知识的生产速度,可以说,知识膨胀、信息爆炸是当今时代的重要特征[3]。另一方面,这种做法会给师生带来过载的认知负荷,导致课程实施效果适得其反。因此,面对知识世界的无序膨胀,更需要以"减法思维"精选恰切的知识用以教学[4]。“四维融合”课堂的大概念之维恰能有效解决上述矛盾,大概念本身强大的统摄性可将众多的学科知识和技能整合。教师可利用大概念实现课程内容的精简化,课堂外更多“素未谋面”的信息对学生而言也不再陌生且有迹可循,这无疑会达成可持续学习能力的提升。

2.认知导向和能力导向素来是对立于课程与教学中的两种取向。尽管随着教育观念的革新,这种对立形势有所缓和,但仍有一些教师难以辩证地把握两者的关系,致使课程实施有所偏颇。虽然核心素养培育已成共识,但课程实施过程仍不免表现出强烈的唯认知色彩,其内因在于教师作为课堂的引导者未能对认知与能力两大目标进行平衡化处理,导致学习难以摆脱知识授受的旋涡,知识和实践之间被筑起高墙,认知和能力的落差加剧。“只有在合乎理性的伦理的信念之中,盲目的对立才会停止”[5]“四维融合”课堂样态建设地兼顾了认知发展和能力建构两大向度,课程与教学以问题解决和任务体验的形式展开,学科重要知识与技能深嵌在真实问题和任务情境中。课程实施的过程也是具身探究过程,更是一种认知发展和能力建构的过程

3.课程静态化也是掣肘课程实施效能提升的关键因素。实际上,近年来我国课程改革突出建构主义学习理论与情境学习理论的基本主张,在课程与教学层面大有超越现代主义走向后现代主义范式之势。尽管如此,相当一部分课堂的课程实施仍因循守旧,生动而有趣的知识生成荡然无存,学习体验味同嚼蜡。这不仅与国家的新课程理念逆向而行,更是对学生主体性的僭越。不得不承认,其中有些问题本身是教育问题乃至社会问题的教育表征,而非课程自身问题,这也是诸多课程改革未能取得预期变革成效而被多方诟病的根源[6]。本研究所构设的“四维融合”课堂样态可将课程盘活,催生高质量的互动对话式、开放式育人,超越静态化带来的局限,使课堂成为智慧激荡的场域,以期师生在动态化的课程实施中缔造优质的课程经验

(三)加速育人方式变革的应然选择

无论是拔尖创新人才的培养,还是新质生产力的发展,科学高效的育人方式都发挥着不可或缺的作用,探赜素养维、实践维、大概念维、学习维融合的新课堂样态,是加速育人方式变革的应然选择。

在万物互联时代,以线性传递和机械训练作为主要育人方式去培养未来素养是鞭长莫及的。一方面,教师总是以强加、预设的目标对学习过程进行标准化管理,以追求课堂的绝对秩序,这遮蔽了学生的主体性,剥夺了其自主思考的权利和机会。另一方面,育人活动常以讲授、听课和训练占据主要时空,缺乏师生、生生和生本间的互动,导致未来必备的能力、品格和价值观难以得到丰富和发展。在传统育人方式下,交往、理解、协作、探索等充分立足未来社会所需的能力和品质被排斥在外,这不仅不利于立德树人根本任务的落实,更迟滞了教育高质量发展的进程阻碍了教育强国建设的步伐。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xjyk20250316.pd原版全文

“四维融合”的课堂样态是重塑育人新路径的有力抓手。具体而言,以素养培育为价值取向,借助大概念开展情境性、真实性的深度学习,将学生主体及其发展过程置于现实世界的价值关系和实践关系之中,实现现实世界的育人价值[。在实践上,重塑课堂育人新范式,将学生从浮光掠影式学习的泥沼中解脱出来,引导他们投身于更高阶的思维任务。一言以蔽之,采取问题与情境驱动的育人路径,助力学生顺利抵达素养的彼岸

二、素养立意下“四维融合”课堂样态的构建逻辑

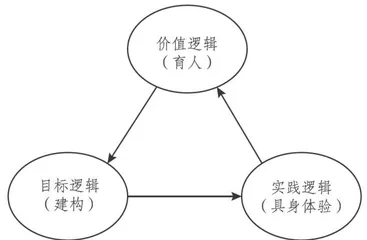

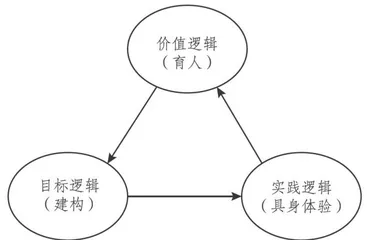

需要澄明的是,“四维融合”课堂样态并非素养、实践、大概念和深度学习四要素的简单拼盘,而是经由学理性思考与统筹规划,融合式打造旨在回应时代育人诉求的高效育人场域。由于构建机制的多重性与复杂性,有必要厘清其构建逻辑,为后续的构建过程提供扎实的认识基础和有效思想指引(见图1)。

(一)价值逻辑:以“育人”引领价值遵循

结合教育和社会的发展趋势来看,构建“四维融合”课堂样态须以“育人”引领价值遵循。构建新课堂样态以实现高质量育人涉及多元利益主体的博弈和复杂要素的协调,为此,应建立一种价值理性,以回答由谁来引领价值遵循的问题。在核心素养时代,加快素养发展无疑是课程与教学的主旋律,课堂内一切有计划的教学活动都服务于育人的终极关怀。因此,将“育人”作为基本的价值遵循与方向指引,既有效回应了社会发展对教育的要求,同时也是保证新课堂样态能够推动高质量育人实践的先决条件。“四维融合”的课堂样态关键在于对素养维、实践维、大概念维和深度学习维的统筹协调,以“育人”引领价值遵循要求教师在素养培育的核心观照下擘画新课堂样态的全景全貌,将素养培育作为价值旨归渗透到课堂教学中,恰切地考量、深挖和释放四维度的育人价值,以求达成要素耦合、同频共振,彰显强大的育人合力。

有别于控制取向和效率至上的现代理性,价值理性追求的是立德树人效益,而非知识记忆的效率[8]。现代理性本质上只是一种工具,其存在的意义在于提高达成特定目的的效率[9]。就此而言,在“育人”的价值引领下,课堂必将摆脱对传统育人路径的依赖,促使学习主体独立思考和创意交换,谋求概念和经验的转化,强化课程与教学的立德树人功能。素养、实践、大概念、深度学习在“四维融合”课堂格局中均有其不同生态位与价值彰显,须对四者加以逐一对照与分析,通过创新组合使四者向构建新育人路径方向充分配置。

(二)目标逻辑:以“建构”形塑目标导向

科学的目标设定是课堂稳定长效运行的关键,在“育人”的价值遵循下,应进一步以“建构”形塑目标导向,保障课堂“四维”在一致目标下的高效协动。目标是各要素协调统整和系统有效运行的引擎。作为融合了课程与教学、教师与学生、物质与精神等复杂元素的育人场所,课堂更需要明确、具体的目标来高位领航,否则教与学便沦为漫无边际的即兴表演,导致教育资源的浪费和育人的低效。随着人们对教育学、心理学等学科认知的不断深化,建构主义学习理论也愈加受到青睐,并逐渐成为课程改革的重要指导理论。当下备受推崇的大单元教学、跨学科主题式学习、项目化学习虽名称各异,但其内核无不指向高阶认知思维的建构。

“建构”赋予学习个性化和弹性化的意味。布鲁纳认为,心灵是“我们构建的观点,用以界定人类‘超越既定信息’的能力”[10]。课堂需打破封闭与单向度的生态,重塑开放与多元的育人格局,向自主建构、突破低阶认知的课堂转型升级。具体而言,教师需为学生提供适切有效的学习支架,强化其真实学习体验,从而能动地揭示知识的深层意蕴,建立知识间广泛的联系。这是克服传统课堂顽瘴痼疾的根本手段,更是将“建构”作为目标导向的功能体现。与此同时,构建“四维融合”课堂样态要牢记教育实践作为一种实践形式,与其他实践形式间存在明显的差异。它以育人为价值指向,强调教育过程中的体验、参与、反思、创造[],从而导向学习者的生成与建构。一方面,在“建构”的目标统摄下,全局性地对素养、实践、大概念、学习四维度加以谋划,达成四者既保留各自功能又彼此互促,促使学生在教师的引导下,借助情境性学习与实践,内化学科知识,建构个性化的复杂知识网络。另一方面,以建构为目标作为教与学展开的依据,保证教学活动的目标同一性和过程关联性,促使学生在一个连贯、系统的学习环境中,自主地寻求认知和能力的增值,彻底克服“等、靠、要”的思维定势。

(三)实践逻辑:以“具身体验”指导实践路径

确立合理的实践逻辑是发挥课堂育人优势、实现高阶人才培养的重要抓手,在“育人”的价值遵循和“建构”的目标导向下,应明确以“具身体验”指导实践路径。选择“具身体验”指导实践路径的原因有二。其一,建构主义学习观认为,学生的学习是在特定的环境下由教师指导的一种建构活动,具有特殊的社会建构性,不是独立的个人行为,而是学习共同体的行为[12]。进而言之,创设适合学生全面而个性发展的课堂,须审慎考量其具身体验的过程与结果,这是一切教学活动开展的行动思路。其二,近年来国内外出台的相关教育文件多强调实践和体验在育人中的重要性。例如,《普通高中课程方案(2017年版2020年修订)》强调关注学生学习过程,创设与生活关联的、任务导向的真实情境,促进学生自主、合作、探究地学习[13];又如,世界经合组织在《面向2030的学习框架》中提到,未来教育要关注和世界交互的关联能力,学习者应在经验和真实世界间建立联系[14]。就此而言,进一步为学生提供多样、立体的学习情境以打造实践维课堂不仅是尊重学习规律,激发学习效能的内在要求,更是全球教育的基本发展趋势之一。具身认知理论认为,人类的大脑和身体并非彼此割裂的两个系统。而是一个有机的完整系统。课堂学习走向实践的主要目的是增强学生的具身体验,以“起而行道”取代“坐而论道”,实现身心共在的成长。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xjyk20250316.pd原版全文