高校师生关系视角下师生学习共同体优化路径研究

作者: 程军 刘玉珍

[天键词]教字相长;帅生字习共同体;优化路径;帅生关系;有机型

[中图分类号]G645[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2025)03-0137-07

[DOI]10.13980/j. cnki. xdjykx.2025.03.020

一、问题提出:高校师生关系的弱化何以应对

“师生关系是指教师和学生在教学过程中,通过一系列的交互活动而结成的相互关系,是教育领域内人与人关系中最基本、最重要的关系,是教育功能实现的基石。”[1]师生关系在一种社会互动及其场域的意义上影响着教学效果。与义务教育以及高中教育阶段相比,高校中的师生关系在亲密度上呈现出显著弱化的趋势。一般而言,相对亲密的师生关系有利于在师生间形成一种互动更为频繁、目标更易达成的教学过程,也有利于在师生之间营造一种相互影响、相互促进的学习氛围,从而促进师生学习共同体的建构。《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》中强调:“支持高校组建校企、校地、校校联合的协同育人中心,打造校内外结合的高水平教学创新团队。”据此,省教育厅发布了《关于加强高校基层教学组织建设促进教学能力提升的指导意见》则指出,“要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,充分认识加强基层教学组织建设提升教师教学能力的重要性。坚持立德树人、分类发展、协同育人的原则,采取10个方面的举措推进高校基层组织建设、促进教学能力提升”[2],其中就包括“打造教学相长的师生学习共同体”。在高校教学中构建师生学习共同体,有利于建立起民主平等的师生关系,促进教师与学生、学生与学生以及教师与教师之间的合作交流,提升教学质量,优化教学效果,从而实现教学相长。

基于高校师生关系相对弱化的现实及其对教学效果的不利影响,有必要对当前高校师生关系及其类型予以关注。基于此,对高校师生关系类型及其影响下的教学效果开展研究就具有重要意义。再者,既然高校师生关系类型影响到教学效果,那么可以通过哪些举措推进师生关系改善,进而更好地实现教学目标?本研究将以师生关系为视角,针对以上问题展开探索并予以回应。

二、文献回顾:师生学习共同体的内涵、作用与构建途径

共同体的概念源于西方学术界,英文是“Community”,在学术引进的过程中被译作“共同体”和“社区”。它最先出现在德国社会学家斐迪南·滕尼斯1887年出版的社会学名著《共同体与社会》中。滕尼斯指出:“共同体是建立在自然情感的一致的基础上的、联系紧密的、排他的社会联系或共同生活方式,这种社会联系或共同生活方式产生关系亲密、守望相助、富有人情味的生活共同体。”[3]师生学习共同体是“共同体”概念在教育领域的拓展性应用,将“共同体”成员间的相互依赖、共同发展、合作共贏、平等尊重等内涵注入师生关系中。“构建师生学习共同体有助于学生的全面发展,提升育人质量,能够让教师走进学生,了解学生,更好地因材施教,为每一位学生提供个性化的服务。”[4]

高校师生学习共同体是指将问题域限定为高校里,由教师与学生共同构成的一个学习群体。这个群体通过知识传授、人格熏陶与情感教化等多重目标的互动,形成了一种紧密而深入的联系。这种联系不仅促进了知识的传递与共享,还推动了师生之间的情感交流与人格成长。德国教育哲学家卡尔·雅斯贝尔斯把大学共同体界定为:“由学者与学生组成的、致力于寻求真理之事业的共同体。”[5]刘静澜认为目前我国高校师生关系存在着异化现象,在借鉴哈贝马斯交往行为理论的基础之上指出“要构建自由交往、相互尊重、和谐交往的师生关系”[6]。夏纪梅以高校师生关系危机问题为导向,以构建师生学习共同体为解决问题的出路,认为“构建师生共同体的关键是强化人际关系意识与提升师生关系的层级,发展教师处理师生关系所需要的关系软实力,达到师生共生共存共同发展的新教育目标”7]。任军、杨恒山等学者以内蒙古民族大学为例,提出了混合式课程改革的理念、目标和路径,倡导“以混合式课程改革打造新型师生学习共同体,从而实现教师教学能力和学生学习效果的同步提升”[8]

目前,在高校师生学习共同体的研究方面,学者们多从内涵、作用、构建途径等方面展开。关于高校师生学习共同体的类型及其优化路径,教育界以及学术界的相关研究方兴未艾。然而,相关研究对于师生关系的类型及其对于教学效果的影响缺乏清晰的阐释,以至于提出的高校师生学习共同体的建构路径缺乏必要的逻辑基础。基于此,本研究从师生关系视角出发来探究高校师生共同体的类型及其优化路径。

三、教学实践中师生关系的实质与表现:师生学习共同体的3种类型

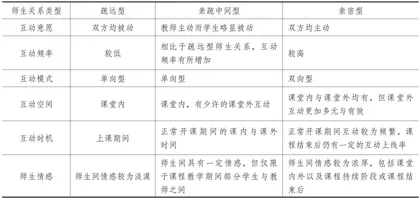

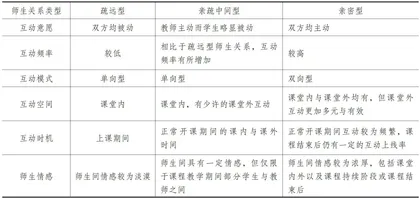

师生关系本质上是一种人与人的关系,即教师与学生之间的人际交往关系。“师生关系作为贯穿教学过程始终的最核心关系,对教学活动的开展、教学质量的提升、教学效能的达成具有不可替代的作用。”9在具体的教学实践中,师生关系也表现为不同的类型,因而有不同的划分方式。通过对高校师生关系的考察,发现从师生关系亲密度的角度可以将师生关系分为疏远型、亲疏中间型和亲密型,这3种类型分别具有不同的特点,且三者之间的实质性差别主要体现在共同体成员之间的合作模式上,即机械型、妥协型和有机型

(一)教学实践中3种师生关系呈现:疏远型、亲疏中间型与亲密型

在教学实践中,根据师生间关系的亲疏程度,大体可以将师生关系类型划分为疏远型、亲疏中间型与亲密型三种,如表1所示

疏远型师生关系指的是教师与学生互不吸引,课堂气氛相对沉闷,师生间的教学互动以课堂为主,互动频率低,互动内容仅限于教材中的知识点,从而导致互动模式较为单一的师生关系。疏远型师生关系的常态则是教师基于教学要求通过布置作业、课堂提问等方式与学生进行互动,而学生在多数情况下则是被动应对。在这种关系中,教师为完成教学任务而教,学生为获得知识及其相应的成绩而学,师生在课堂以外几乎没有互动,关系较为淡漠。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xjyk20250320.pd原版全文

亲密型师生关系指的是教师与学生相互吸引,课堂气氛较为活跃,师生间的教学互动不仅包括课堂空间而更是将其拓展至社区与企业等,互动频率高,互动内容包括知识、人格、情感并将其共同融合于互动之中,促进互动模式更为多元的师生关系。在亲密型师生关系中,师生相互信任与尊重;课内互动仅是师生互动的前置环节,更多甚至更为重要的互动环节则是在课外;在教学过程中,学生主动思考并积极参与到教学环节中,教师也根据教学内容与环节,使更多同学加人有节奏的互动中,师生配合更为默契。教师与学生间通过角色互换、小组活动等多元化的互动方式,以及课堂内外的主题讨论、社会实践等双向式互动中达成对于专业知识、价值理念的深度理解。可以说,亲密型师生关系的形塑非常依赖于师生间频繁有效的教学互动。

亲疏中间型师生关系则是指教师与学生均表现出一定的主动性,但是在主动性程度、互动频率、互动方式以及互动内容上居于疏远型与亲密型关系之间的一种师生关系。相比于疏远型师生关系,正是由于师生互动频率有所增加,互动内容更加多元,甚至将课堂内的互动在特定情形之下已经延伸到课堂之外,疏远型师生关系才发展为亲疏中间型。也因此,师生之间也基于互动频率的增加表现出更强的情感属性。

(二)3种师生关系的共同体类型:机械型、妥协型与有机型

涂尔干在研究人类社会分工的发展过程中指出,不同的劳动分工会导致不同的集体团结形式,即机械团结与有机团结。涂尔干认为:“机械团结有着强烈的集体意识,其之所以能够存在是因为集体人格完全吸纳了个人人格;有机团结以个人的相互差别为基础,其之所以存在是因为每个人都拥有自己的行动范围,都能自臻其境,都有自己的人格。”」可见,不同的团结形式在实质差异上表现为集体与个人的关系及其影响下的个人与个人之间的关系,即涂尔干所指出的团结产生的社会关系的紧密程度主要取决于以下3个条件,分别是共同意识与个人意识之间的关系、集体意识的平均强度以及集体意识的确定程度[1]。根据课程的一般教学过程推定,教师与学生间总是存在一种基于自标而共同推进教学过程的“共同体”,区别只是在于共同体成员所能感知并确认的集体意识存在强度差异而已

上文已述,在一般意义上,师生关系主要包括疏远型、亲疏中间型与亲密型3种。结合但并不限于涂尔干的相关论述,本研究将3种师生关系理解并区别为3种类型的共同体,即机械型共同体与有机型共同体以及居于二者之间的妥协型共同体。相比较而言,机械型师生学习共同体是指教师与学生之间的关系疏远,相互依赖性低,且关系持久性差;有机型共同体指的是教师与学生以及学生与学生之间的关系亲密,依赖性高且关系持久性强;而妥协型共同体则是指教师与学生以及学生与学生之间的关系在亲密性、依赖性以及持久性方面居于前两者之间。从机械型、妥协型直至有机型,师生之间的关系在亲密度、依赖度与持久度方面呈现出由弱到强的变化关系。不仅如此,这种师生关系虽然依托于教学活动而建构,但是后两种关系在实践中却可以延伸至教学过程之外,有机型师生共同体尤其如此。易言之,即师生之间由教学工作关系而拓展至教学过程之外并表现出向情感关系转化的趋向。“一日为师,终身为父”“不是朋友,胜似朋友”的类似表达正是对于这种师生情感关系的形象性描述。

四、不同师生学习共同体影响下的教学效果:相消、消长或相长

教学目标,是指在教学活动中所期待达到的学生的学习结果,这基本上体现为有目的、有计划地进行设计而“预期”取得的教学效果。然而,教学实践未必能取得良好的教学效果,甚至是欠佳的教学效果总是在一定程度上客观存在。在主体的意义上,教学活动的直接目标是要通过师生之间的教学互动增进学生主体对于知识的了解、理解和掌握,而间接目标则包括以“身正为范”而推进的学生精神层面的塑造等。与之相应,由于教学过程的互动性,教师也必然在互动中受到学生的“反作用力”,即受到教学活动本身以及学生主体的正面或负面的影响。因此,在逻辑层面,按照互动主体以及教学效果进行交互分类,可能出现的教学效果则可能包括:师生双方均未能在教学活动中取得进步,甚至在教学活动中彼此内耗,此效果即为师生相消型(或师生共消型);师生仅有一方在教学活动中取得进步,而另一方未能在教学活动中取得进步,此即师长生消型以及师消生长型;师生双方均在教学活动中取得进步,且双方由于这种“进步”还同时增进了知识与情感方面的交流,此为教学相长型。需要进一步说明的是,基于对高校师生关系及其影响下教学效果的现实性考察,第二种情形通常表现为师长生消型,即教师努力尝试开展教学,但是学生未能取得较大进步却疲于应付教学活动的情形;而师消生长型在实践中多表现为教师不负责任,对于学生也不够关注,在这种情况下学生很难取得进步,即使取得进步也非得益于教学活动,因此,师消生长型的教学效果比较罕见,甚至在教学实践中根本不会出现。

由于师生之间关系较为疏远,彼此间缺乏信任而导致配合不够默契,机械型师生学习共同体容易催生教学相消型的教学效果。在课堂上,教师传统式的教学方法不能很好地激发学生的学习兴趣,学生也会因其冷漠、消极的态度影响教师的教学热情。“师生对彼此的角色缺乏认同感,学生存在感低,情绪消极,容易产生排斥心理,教师也很难领导课堂节奏”[12],从而导致教师的教与学生的学之间相互制约、相互消减,形成教学质量不高、教学效果不明显的情况。机械型师生学习共同体引导下的教学过程,由于师生双方很少或没有以任务为导向的关注焦点,多体现为一种单向的、被动的授受关系,而非双向的互动关系。在课程上,教师可能缺乏激情,课堂用语多是“可不可以”“好不好”“对不对”等较为机械的用语,不能有效激发学生的深层次思考;学生则麻木漠然,缺乏自主权,主动性与积极性受到压抑。在多媒体教学盛行的当下,师生之间更多地表现为“教师一机器(或平台的其他媒介)一学生”之间的对话关系。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xjyk20250320.pd原版全文